Les éditions de la Coopérative publient en cette rentrée un ouvrage inédit de Hermann Hesse en français : La Foi telle que je l’entends. Ce recueil posthume rassemble divers textes de l’écrivain suisse d’origine allemande sur la foi, le sacré, le christianisme et les religions orientales. On y découvre une réflexion profonde et étrangement actuelle à la crise traversée par un Occident qu’agitent rationalisme et obscurantismes.

L’ouvrage frappe d’abord par l’hétérogénéité des matériaux qu’il rassemble, qui ne contribue pas peu à en faire un essai polyphonique : articles, notes de lecture, confessions autobiographiques, réflexions éparses, mais aussi poèmes et extraits de correspondance. On y découvre un écrivain taraudé par la question de la foi, et soucieux d’y répondre, quelle que soit la « situation d’écriture », par tous les moyens que son talent met à sa disposition.

De la même façon, l’édition indiquant la date des différents fragments qui composent l’ouvrage, on ne peut manquer de remarquer l’étalement dans le temps de l’ensemble : des années 1910 aux années 1960, c’est-à-dire juste avant la mort de l’auteur deux ans plus tard. Ainsi construit, l’ouvrage donne véritablement le sentiment d’assister au cheminement intérieur d’un homme, à une quête honnête et lucide, avec ses revirements, ses repentirs, et toujours la présence en soi de ce feu qui brûle. Hesse le résume lui-même, dans un texte daté de 1930 : « Ma vie entière est […] placée sous le signe d’une tentative pour m’attacher et me dévouer, elle est tournée vers la religion; Je ne le fais pas dans l’espoir d’une amélioration quelconque pour le monde ou pour moi, je le fais simplement parce que je ne puis vivre sans vénérer, sans me dévouer à un Dieu. »

Prolégomène : la vie a un sens. Elle ne saurait ne pas en avoir un. Et c’est la religion qui l’apporte (ainsi que l’art, même si cela n’est mentionné qu’en passant, du moins dans cet ouvrage). C’est alors que les ennuis commencent…

La crise du monde moderne

Hesse pose le diagnostic suivant (il n’est bien entendu pas le seul) : le monde moderne, singulièrement son versant occidental, est en crise, et ne sait plus proposer aux hommes qu’une vie sans authenticité, absurde, laissant les âmes sensibles perdues dans une insatiable quête d’ailleurs, ce que sectes et charlatans entendent détourner à leur profit. Un autre auteur de la même génération, Hermann Broch, raconte d’une certaine manière la même chose dans son roman Le Tentateur, dans lequel un gourou des montagnes parvient à pervertir toute une petite communauté bousculée par la modernité.

Le fond de cette crise, c’est la perte de la tradition : « Détruits, et perdus surtout, pour la majeur partie du monde civilisé, les deux fondements de toute règle de vie, de toute culture et de toute moralité : la religion et la tradition. Notre vie est continuellement en manque de tradition. »

Ce sera donc la foire aux sectes, aux religions politiques (communisme, fascisme, nazisme), à l’ésotérisme de bazar (les hippies, les convertis de toutes les sectes, hier Katmandou, aujourd’hui le Califat onirique et sanglant de Daesh). Les conséquences apparaissent parfois moins monstrueuses que ridicules ou drôles – le simple fait d’en passer par la conversion pour renouer avec la tradition est en soi tout un poème, à l’instar de ce petit Normand, Romain Letellier, qui s’était rebaptisé Abou Siyad al-Normandy, condamné pour apologie du terrorisme il y a quelques années…

Mais il y a là-dessous, nous fait voir Hesse, une crise réelle et qu’il nous faut considérer avec sérieux. Ce qu’écrivait l’auteur il y a un siècle (« l’Europe ressemble à un dormeur qui par angoisse, dans ses cauchemars, donne des coups de poing et se blesse lui-même ») demeure plus que jamais actuel.

Entre Orient et Occident

Hesse ne souhaite nullement sombrer dans le mysticisme de bazar. De ce point de vue, sa démarche n’a rien à voir avec celle de son contemporain Jung. Au contraire, c’est avec un grand sérieux qu’il considère religions et sagesses établies face à la déferlante occultiste. Hesse a parfaitement conscience d’être lui-même un « moderne » : le cheminement ne saurait être pour lui, ni pour sa société, un retour en arrière pur et simple. Il s’agit d’avancer plus loin sur la route héritée.

Fort d’une solide éducation chrétienne (protestante), il se passionne donc pour l’Inde, étudie le brahmanisme et le bouddhisme. Il marque rapidement sa préférence pour le premier, qu’il associe dans son esprit au catholicisme, et se méfie du rigorisme du second, plus proche du protestantisme selon lui. Naît ensuite un vif intérêt pour la Chine. Malgré de solides reproches, il ne rompt jamais complètement avec le christianisme et s’avoue même tenté par le catholicisme quoique méfiant vis-à-vis de toutes les institutions, et donc de l’Église romaine.

Il ressent en lui deux veines : « un christianisme mystique plus qu’un christianisme d’Église, et il cohabite dans ma vie, non sans conflits, mais du moins sans guerre ouverte, avec une religiosité à la coloration plus indo-asiatique dont le seul et unique dogme est la pensée de l’unité », écrit-il en 1931.

A-t-il lu l’ouvrage publié par le jeune André Malraux quelques années plus tôt, en 1926, La Tentation de l’Occident ? Leurs aspirations et réflexions se font, par endroits, curieusement écho : dignes héritiers de Montaigne, sincèrement curieux des autres grandes civilisations humaines, ils tentent d’en passer par le regard de l’Autre pour mieux saisir et surmonter la crise de leur propre société.

Une leçon d’honnêteté intellectuelle

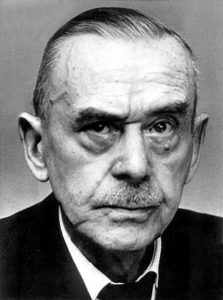

Cela étant, plus qu’à Malraux, plus jeune que lui d’une génération, Hermann Hesse rappelle surtout Thomas Mann – lui aussi écrivain allemand, lui aussi inquiet de la crise de la civilisation européenne et en premier lieu de la civilisation germanique, lui aussi à la fois romancier et essayiste, et né seulement deux ans avant Hesse. Tous deux héritiers de Nietzsche, percevant la nécessité du dionysiaque, ou plus exactement son inévitable retour dans une société par trop rationalisée, mais partageant une même méfiance à l’égard des mauvais démiurges, des hypnotiseurs et des charlatans. Le cheminement qui mène Thomas Mann des Considérations d’un apolitique (1918) à Mario et le Magicien (1930), puis au Docteur Faustus (1947) peut se lire comme en accéléré dans La Foi telle que je l’entends : conscience de la crise de l’Allemagne, appel aux valeurs de la tradition, mais aussi à un solide fond humaniste qui permettra de congédier la tentation des extrêmes.

C’est qu’il y en aura, des hypnotiseurs et des magiciens prêts à capter l’aspiration des foules à renouer avec le sacré, et la voie qui mène, comme le disait Siegfried Kracauer, de Caligari à Hitler, nous ne la connaissons que trop. Mais on oublie trop vite ceux qui ont su faire le pas de côté, et observer avec courage le désastre en cours – comme Mann et Hesse de l’autre côté du Rhin.

Esquisse de l’histoire d’une âme

Pour sa part, l’auteur du Loup des steppes, dans ce journal d’une vie spirituelle que forme La Foi telle que je l’entends, n’entend nullement céder aux pulsions démoniques, mais bien plutôt atteindre une forme d’équilibre goethéen. Par-delà les tâtonnements qu’on a dits, entre Orient et Occident, c’est une même certitude qui est répétée : la vie a un sens, la religion l’exprime, et dans un monde où « l’homme rationnel » tend à disqualifier toute autre position, il faut savoir garder une place pour « l’homme religieux ».

La description du premier de ces deux types constitue d’ailleurs un morceau de bravoure qui justifie à lui seul tout l’ouvrage, et qui frappe par son actualité : « L’homme rationnel semble, dans la vie pratique, être plus sûr de sa croyance que l’homme religieux. Au nom de la déesse Raison, il se sent le droit de commander et d’organiser, de faire violence à ses semblables auxquels il croit n’imposer que de bonnes choses : l’hygiène, la morale, la démocratie etc. L’homme rationnel aspire au pouvoir, ne serait-ce que pour établir le règne du Bien. Le plus grand danger pour lui est là : l’aspiration au pouvoir, l’abus de celui-ci, la volonté de commander, la terreur. Trotski, qui trouve tout à fait insupportable de voir fouetter un paysan, fait massacrer sans scrupule des centaines de milliers de gens au nom de son idéal. » Et plus loin : « L’homme rationnel rationalise le monde et lui fait violence. Il est toujours enclin à être furieusement sérieux. C’est un éducateur. »

Aux forces irrationnelles comme à la Raison techniciste, Hesse oppose plutôt la juste mesure de la sagesse évangélique. Dire « Aime ton prochain comme toi-même », comme il le fait remarquer, c’est s’opposer aux excès de ce que nous appelons la gauche comme à ceux de ce que nous appelons la droite. Car aimer son prochain moins que soi-même, c’est céder à l’égoïsme du capitaliste, tandis que l’aimer plus que soi-même, c’est tomber dans l’enfer du ressentiment et du mépris de soi.

Contrastant avec un été marqué par les camps néo-anticoloniaux interdits aux blancs, les manifestations néo-nazis aux États-Unis et le chassé-croisé entre migrants et identitaires en Méditerranée, une telle lecture a quelque chose d’infiniment revigorant pour l’âme comme pour l’esprit. Et tandis que Hesse chemine vers son Dieu, il nous redonne, pour aujourd’hui, foi en l’Homme.