La capitulation de juin 1940 est à ranger parmi les failles de l’histoire qui lie la France au Canada français, cœur de son ancien empire d’Amérique. Cet abîme historique et son héritage intellectuel ont été l’objet d’une controverse méconnue, à la fois politique et littéraire, entre écrivains français et québécois.

L’aventure américaine des rois français aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, et avec elle celle des hommes et femmes qui partaient des provinces occidentales du royaume pour s’installer au Nouveau monde, comptent parmi les moments délaissés de l’histoire de France. La Nouvelle-France, vaste comme les bassins du Saint-Laurent et du Mississippi, riche comme une myriade de nations autochtones, n’est pas vraiment passée à la postérité dans le récit historique national. La découverte de l’Amérique, lubie d’Ancien régime. Pourquoi, dès lors, s’intéresser aux événements qui unissent, depuis la conquête anglaise, ces deux sociétés françaises séparées par l’Atlantique et l’histoire ? Et, parmi ceux-ci, pourquoi particulièrement la capitulation française de 1940 ? Parce que le débat qui s’ensuivit, dès la Libération, entre les élites littéraires de part et d’autre de l’océan éclaire cette période d’un jour nouveau.

La controverse naît dans l’immédiat après-guerre, entre des intellectuels des deux rives, idéologiques et géographiques. Elle a trait à la lecture des événements passés, au rôle des écrivains et des éditeurs dans ceux-ci et à la place de la littérature. Le contexte politique de la sortie de guerre, en France et au Québec, l’explique certainement ; c’est en 1944, à dix jours d’intervalle, que prend fin la parenthèse de Vichy en France et que reprend au Québec le pouvoir de Maurice Duplessis, clérical et autoritaire, dont les fondements idéologiques rejoignent en partie ceux de la « Révolution nationale ». Cette proximité, associée au pétainisme d’une partie des élites politiques québécoises durant la guerre, a achevé de nourrir cette discorde qui éclate en 1946, et que l’écrivain québécois Robert Charbonneau analyse dans le recueil La France et nous, publié en 1947. Il y montre la genèse du différend, qui réside essentiellement dans les choix des éditeurs canadiens, durant et après la guerre.

Controverse transatlantique

La défaite de 1940 et l’Occupation ayant fait passer l’édition française sous autorité allemande, la loi canadienne sur les mesures de guerre permettait aux éditeurs du pays de publier toute œuvre étrangère passée sous juridiction ennemie. Les éditeurs québécois ont alors pu reproduire les œuvres françaises contemporaines et assurer la publication, pendant et après la guerre, des écrits de Charles Maurras, Léon Daudet ou Pierre Drieu la Rochelle. À la Libération, des intellectuels français, notamment au sein du Comité national des écrivains (CNE), leur reprochent ces choix éditoriaux, vecteurs d’une idéologie disqualifiée par l’histoire et devenue outrage à la France libre. Jean Cassou dénoncera ainsi en juin 1946 dans Les Lettres françaises le « maurrassisme impénitent » du milieu littéraire québécois, et Aragon interrogera en janvier 1947 dans la même revue une « crise de l’esprit critique au Canada ».

Ces choix éditoriaux marquent pourtant moins un parti pris politique entre Pétain et de Gaulle qu’une critique spirituelle et littéraire de la France contemporaine. Ils révèlent une élite intellectuelle canadienne-française qui, à l’image de la société québécoise d’alors, reste fondamentalement catholique et porte un regard sceptique sur la France laïque, accusée d’avoir bradé ses repères moraux sur l’autel républicain et de s’être livrée à la division et à l’instabilité politiques. Ils soulignent le constat d’un effondrement culturel et intellectuel français indissociable du désastre de 1940. La publication d’auteurs tels que Barrès et Maurras se veut, dans ce contexte, tant une réponse à la crise française qu’un appel aux racines du Canada français. Désormais bannis en France, ces écrivains sont d’abord perçus et publiés outre-Atlantique en tant que hérauts d’un principe – la nation – et d’un lien – la religion – précieux pour un peuple à part dans le dominion britannique du Canada. La littérature y est perçue par nombre d’intellectuels québécois comme devant être d’abord morale et nationale. C’est selon eux en cessant de l’être que la littérature française a amorcé un déclin, et entraîné avec elle l’honneur du pays. La crise politique française est une crise spirituelle pour Robert Charbonneau, et ses débats avec Louis Aragon, André Billy ou Georges Duhamel, repris dans La France et nous, donnent la mesure du fossé qui s’est creusé entre les deux pays. La lecture de 1940 cristallise alors une incompréhension réciproque.

La branche et l’arbre

La défaite française révèle néanmoins également la force affective du lien entre la France et les Canadiens français. Elle prend outre-Atlantique sa pleine dimension dans la stupeur et la désolation qui saisirent la société québécoise lors de son annonce. « Les foules montréalaises éprouvaient de la peine, de la déception, peut-être même un peu de honte, car le nom français dont elles se sentaient solidaires était ébranlé », rapportera l’écrivain André Laurendeau.

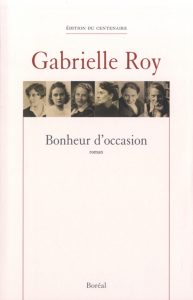

Une des évocations les plus célèbres de cette réaction se trouve dans un passage de Bonheur d’occasion, roman de Gabrielle Roy très populaire au Québec, publié en 1945. Réunis au comptoir d’un restaurant, des hommes du quartier ouvrier de Saint-Henri, à Montréal, sont suspendus à la radio qui relate les déboires de l’armée française, quand le père de l’héroïne du roman déclare : « On sait pas au juste ce que c’est, nous autres, la France. Pas plus qu’on sait ce que c’est que le soleil pis les étoiles, hormis que ça jette de la lumière le jour pis la nuit. Pis la nuit… […] Si la France périssait, ça serait comme qui dirait aussi pire pour le monde que si le soleil tombait. »

Bonheur d’occasion, roman de Gabrielle Roy très populaire au Québec, publié en 1945. Réunis au comptoir d’un restaurant, des hommes du quartier ouvrier de Saint-Henri, à Montréal, sont suspendus à la radio qui relate les déboires de l’armée française, quand le père de l’héroïne du roman déclare : « On sait pas au juste ce que c’est, nous autres, la France. Pas plus qu’on sait ce que c’est que le soleil pis les étoiles, hormis que ça jette de la lumière le jour pis la nuit. Pis la nuit… […] Si la France périssait, ça serait comme qui dirait aussi pire pour le monde que si le soleil tombait. »

La capitulation de la France a eu sur les « Français d’Amérique » l’effet d’un choc et d’une rupture. Elle a révélé la vulnérabilité d’une mère-patrie désormais à genoux, à laquelle ils se référaient et pour laquelle ils avaient gardé une certaine allégeance malgré deux siècles de séparation et de régime anglais. Elle a initié également une ère durant laquelle prend forme, dans l’imaginaire collectif du Canada français, l’affranchissement vis-à-vis de la France et, particulièrement au Québec, la nécessité d’une autonomisation et d’une affirmation nationales que l’on retrouvera après-guerre en politique et en littérature. L’essor de l’édition canadienne durant la guerre offrira alors les moyens de faire émerger une littérature proprement québécoise.

On prendra rapidement acte en France de cette émancipation. À Georges Duhamel, qui affirme en janvier 1946 dans Le Figaro que : « le monde canadien est une branche de l’arbre français […] qui fait honneur à l’arbre, à la vitalité de l’arbre », Étienne Gilson, historien et académicien, répond quelques jours plus tard, dans Le Monde : « Le Canada se souvient d’avoir été une branche de l’arbre français, mais aussi d’en avoir été coupé. […] Ce que l’arbre retrouve, après l’avoir si longtemps négligé, ce n’est plus une branche, c’est un arbre : un arbre de même espèce que lui, mais un autre arbre. »