En 1997, le film Bienvenue à Gattaca nous présentait un monde dans lequel la reproduction sexuée a quasi-disparu, et où des couples peuvent façonner leur futur enfant, de l’apparence physique au quotient intellectuel. La même année, la naissance du premier clone, la brebis Dolly, fit d’un seul coup se rejoindre l’histoire et la science-fiction. Aujourd’hui la possibilité de pouvoir programmer des « enfants sur mesure » se profile sérieusement, s’accompagnant d’un malaise qu’il nous est parfois difficile de formuler précisément.

C’est une trivialité aujourd’hui de relever que le progrès scientifique et technique va beaucoup plus vite que le débat éthique. C’est particulièrement le cas des sciences médicales et des biotechnologies dont les avancées rapides posent de vertigineuses questions, sans laisser le temps et le recul nécessaires à la réflexion. Michael Sandel est professeur de philosophie politique à Harvard ; il est surtout connu pour sa critique du libéralisme. Dans un livre sorti récemment en français, Contre la perfection, l’éthique à l’âge du génie génétique, il tente d’apporter quelques éléments de réflexion et de discernement pour le débat bioéthique.

Il commence par reconnaître avec force l’incroyable promesse que constitue le développement du génie génétique. Grâce aux progrès de celui-ci, de terribles maladies aussi douloureuses que mortelles, touchant de plus de jeunes enfants, vont pouvoir être guéries, ou du moins devenir vivables sur le long terme. Personne ne s’inquiète qu’on puisse soigner la myopathie, la mucoviscidose, ou la maladie des os de verre (même si des questions connexes, portant par exemple sur l’emploi d’embryons dans la recherche, peuvent être éventuellement soulevées). L’usage strictement thérapeutique du génie génétique ne pose donc pas profondément question pour Sandel.

Cependant, ces progrès s’accompagnent également d’une sourde inquiétude. Le génie génétique ouvre en effet à de futurs parents la possibilité de faire des « enfants sur mesure ». Devant cette possibilité, Sandel affirme ressentir un malaise qu’il tente de cerner.

L’émergence d’un nouvel eugénisme

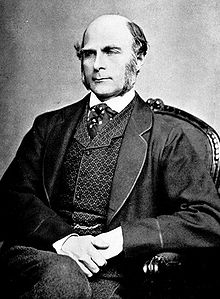

Le terme « eugénisme », qui signifie littéralement « bien né », a été forgé en 1883 par Francis Galton (1822-1911), le père de la biométrie (et cousin de Darwin). Son programme était ambitieux puisqu’il s’agissait rien de moins que d’améliorer la constitution génétique de l’humanité en remplaçant la sélection naturelle par une sélection artificielle établie rationnellement. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le projet eugéniste fait l’objet d’une universelle réprobation du fait de sa promotion par le nazisme. Pourtant, il est urgent de rappeler que, loin d’être la lubie de quelques savants fous, l’eugénisme a été partagé par une très importante partie des milieux scientistes de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Des programmes étatiques, coercitifs et volontaristes, visant à favoriser la reproduction des éléments jugés les meilleurs de la société et à empêcher celle des éléments jugés « inadaptés » virent le jour dans de nombreux pays, et pas seulement dans le IIIe Reich (sur ce moment, profondément refoulé, de l’histoire de la biologie, on peut lire l’excellent livre de l’historien des sciences André Pichot intitulé La société pure : de Darwin à Hitler). Cet eugénisme a été par ailleurs dénoncé dans le fameux roman Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley (dont le frère, le biologiste Julian Huxley, fut d’ailleurs eugéniste, ce qui ne l’empêcha pas de devenir le premier directeur de l’Unesco).

Un nouvel eugénisme apparaît actuellement, mais il diffère sensiblement de celui de Galton. La California Cryobank est une banque de sperme à but lucratif. Plus précisément, elle achète du sperme à des donneurs pour le revendre à qui en veut dans le cadre d’une procréation médicalement assistée (PMA). Mais la société n’accepte pas n’importe quel donneur (moins de 3% des candidats sont acceptés). Elle a d’ailleurs construit sa publicité autour du caractère exceptionnel de ses sources de sperme. Son catalogue fournit des informations détaillées sur le physique, la personnalité et le parcours académique de ses donneurs (qui viennent pour la plupart de grandes universités). Pour son directeur, le Dr Cappy Rothman, le donneur idéal a un bon diplôme universitaire, mesure un mètre quatre-vingt, a les yeux bruns, les cheveux blonds et des fossettes. La banque de sperme ne souhaite absolument pas diffuser outre-mesure ce modèle physique et intellectuel, c’est simplement que les études de marché ont démontré que c’était le sperme de ce type d’individu qui était le plus demandé.

Le Dr Rothman affirme que si ses clients voulaient du sperme provenant de donneurs n’ayant pas fini leur scolarité, alors c’est ce qu’il leur proposerait. L’exemple emblématique de la California Cryobank montre que si sa démarche est bien eugéniste, il s’agit d’un nouveau genre d’eugénisme. Celui-ci n’est pas organisé programmatiquement autour de certains traits jugés idéaux qu’il faudrait développer via une politique coercitive et autoritaire. Il est simplement réglé par la loi de l’offre et de la demande. Cet eugénisme ne vise pas la création d’une race jugée « supérieure », mais simplement à répondre à la volonté des futurs parents de donner à leurs futurs enfants les meilleurs atouts pour être « compétitifs » dans le monde ultra-concurrentiel qui les attend. Il s’est ainsi développé aujourd’hui un véritable marché mondial des gamètes et des ventres (ceux qui ont le cœur bien accroché pourront lire sur ce sujet Le corps-marché, la marchandisation de la vie humaine à l’ère de la bio-économie de la sociologue Cécile Lafontaine).

Domination et manipulation contre respect et contemplation

Les méthodes de la California Cryobank sont encore largement incertaines. Ce n’est pas parce que votre géniteur est brillant que vous le serez aussi. Mais si le pourquoi de l’intelligence reste largement mystérieux, les biotechnologies améliorent leur contrôle d’autres aspects plus maîtrisables. Une clinique privée de Fairfax en Virginie, la Genetics & IVF Institute, propose à des couples de choisir le sexe de leur futur enfant, et ce avant même la fécondation proprement dite. Cette société exploite en effet une technologie (mise au point à l’origine pour l’élevage industriel) lui permettant en amont de distinguer les spermatozoïdes porteurs d’un chromosome X (donnant des filles), des spermatozoïdes porteurs d’un chromosome Y (donnant des garçons). Son taux de réussite est de 91% pour les filles et de 76% pour les garçons. Pour couper court à certaines polémiques, la Genetics & IVF Institute réserve ses services aux couples ayant déjà plusieurs filles ou plusieurs garçons et souhaitant par ce procédé « rééquilibrer » leur famille.

Même sans prendre au sérieux les fantasmes transhumanistes, il n’en reste pas moins que les progrès du génie génétique vont probablement très bientôt nous permettre de façonner nos enfants bien au-delà de la sélection du sexe. Le problème, note Sandel, c’est que face à une question morale telle que celle-ci, notre premier réflexe est de mobiliser le vocabulaire libéral des droits, du choix, et de l’autonomie. Or il n’est pas évident que façonner génétiquement un « enfant sur mesure » nuise beaucoup plus à l’autonomie de celui-ci que certaines pratiques éducatives intensives, certes contestées, mais néanmoins généralement acceptées, surtout si elles permettent au final d’atteindre l’excellence. Le parent qui s’assure via le génie génétique que son enfant aura un don pour le sport ne nuit concrètement probablement pas beaucoup plus à son autonomie que Richard Williams qui a pour ainsi dire dressé ses filles, Vénus et Serena, à devenir des championnes de tennis. Sandel estime donc que le vocabulaire libéral des droits, du choix et de l’autonomie ne lui est d’aucune aide pour penser le malaise persistant qu’il ressent à l’idée qu’un parent manipule génétiquement son enfant pour en faire un grand sportif. En réalité, il juge ce projet dérangeant car il traduit un certain rapport au monde, « une attitude de maîtrise et de domination ».

Sandel appartient à l’école communautarienne. Pour lui, toute réflexion réelle s’enracine irréductiblement dans une tradition. Celle-ci n’est pas comprise par Sandel comme un ensemble de grands principes fossilisés, mais comme un langage, un cadre de référence à l’intérieur duquel nous nous construisons en tant que personne. Même s’arracher ou contester sa tradition (ce qui peut être légitime : ce n’est pas parce qu’une chose est traditionnelle qu’elle est bonne) revient toujours à se construire par rapport à elle. La tradition pour Sandel n’est donc pas quelque chose de poussiéreux qu’il nous faut affecter de mépriser ou révérer. C’est une communauté de sens, un espace de dialogue à partir duquel nous pouvons discuter et tenter de saisir ce qu’est une vie bonne.

Il y a donc fondamentalement pour Sandel un lien fort entre se penser en tant que personne et le donné dans lequel nous nous inscrivons. Il renvoie à ce propos à Jürgen Habermas (un philosophe avec lequel il entretient pourtant de nombreux désaccords) : « On vit sa propre liberté comme étant en relation à quelque chose dont il est naturel qu’on ne puisse pas disposer. » Nous pouvons nous penser comme des êtres libres car notre point de départ s’enracine dans un indisponible. Cet indisponible fondateur est plus profond encore que la tradition, c’est précisément un donné relevant exclusivement de la Providence, de la nature ou du hasard (selon vos convictions), irréductible à la volonté.

Rendre disponible à la volonté des parents et du marché ce point de départ, c’est rendre possible une véritable réification du mystère de la naissance, c’est empêcher son propre enfant de s’appartenir à lui-même au sens le plus intime de cette expression, c’est nier sa liberté dans ce qu’elle a de plus profonde, c’est-à-dire négociée avec un donné indisponible, c’est, quasi-littéralement, de la dévoration. Sandel note qu’il y a « quelque chose de fascinant dans la vision d’une liberté humaine que le donné n’entraverait plus ». Mais il estime que c’est nourrir là une conception bien erronée de la liberté. En réalité, une liberté ne se déployant plus à partir d’un donné indisponible, c’est-à-dire ne dépendant que de la Providence, de la nature ou du hasard, risque de « nous laisser sans rien d’autre à affirmer ou à contempler que notre propre volonté ». Le nouvel eugénisme n’est donc rien d’autre que « le triomphe unilatéral de la volonté sur le don, de la domination sur le respect, de la manipulation sur la contemplation ». Et c’est en cela que Sandel voit l’origine de son malaise.