À l’aube d’un nouveau siècle, Michelangelo Merisi dit Le Caravage baigne dans une ambiance faite de pompe et d’exaltation. D’un tempérament sanguin, ne craignant pas de transgresser malgré la reprise en main du monde artistique, le peintre met à profit son art pour servir les desseins de l’Église romaine, plus conquérante que jamais. Ses œuvres, même scandaleuses pour l’époque, sont celles d’un catholique sans complexe et ennemi du manichéisme. Elles démontrent combien la civilisation demeure tributaire des conflits intérieurs de l’âme.

L’Église de la fin du XVIe siècle entend impulser une forme de renouveau. Capable d’autocritique, indispensable à son propre salut, elle ne veut plus commettre l’erreur des pontifes incontinents qui ont souvent donné l’impression de dissocier leurs projets faramineux d’une véritable réforme de l’institution. La Contre-Réforme remet donc le message religieux au centre du village, avec en tête l’idée de dépasser la Renaissance et son imaginaire indiscipliné. En effet, à partir du concile de Trente (1548-1563), une forme de domestication commença à s’imposer : l’artiste sera désormais l’auxiliaire zélé du dogme catholique.

C’est dans la recherche d’un équilibre subtil entre le Beau et les exigences théologiques qu’émerge l’art baroque : jugé parfois trop théâtral, estampillé « italien » par les tenants (notamment en France) du classicisme et de la pudeur gothique, il demeure cependant une arme formidable dirigée contre la Réforme. L’engouement pour l’érection de monuments, perpétuelle ode à la création, peut facilement se targuer d’être « catholique » quand le protestantisme est tout juste capable d’exposer ce qu’il a détruit[1]. Le baroque recherche ainsi volontairement la démesure, celle de l’homme voulant célébrer le divin. La religion doit être représentée, et avec elle l’idée d’une valeur triomphante. Non point la valeur en tant que chose relative, soumise au sens du vent, mais comme force et vertu à la fois, doté d’une esthétique propre. Si peindre, c’est célébrer la beauté, c’est aussi prier.

L’image est donc bien plus qu’un simple livre ouvert aux illettrés : elle entretient le souvenir de la passion et réaffirme l’essence de la foi. Les tableaux, les déballages de dorure et autres monuments de marbre sont là pour suppléer les discours théologiques et établissent à cette fin une relation entre le message représenté et son destinataire, le croyant. Loin d’être antithétiques donc, civilisation de foi et civilisation de culture sont appelés à faire front commun pour contrer le retour à un christianisme primitif, celui des adeptes de Calvin ou de Luther, au sein duquel règnerait un Dieu sec et abstrait.

Michel-Ange : de l’inspiration à l’émancipation

Comme d’autres, le Caravage reste marqué par Michel-Ange, cet homme à la fois sculpteur, peintre et architecte, qui écrase de son talent toute la première moitié du XVIe siècle. Des hommages au « Divin » parsèment donc logiquement ses œuvres. Dans la Vocation de Saint Mathieu, la main du Christ est directement extraite de la Création d’Adam représentée sur le plafond de la Chapelle Sixtine : il ne s’agit toutefois pas du doigt vigoureux du Tout-puissant mais bien celui premier homme, mou et indécis. Par cette habile mise en scène, le peintre rend hommage à la double nature du Christ, à la fois homme et Dieu.

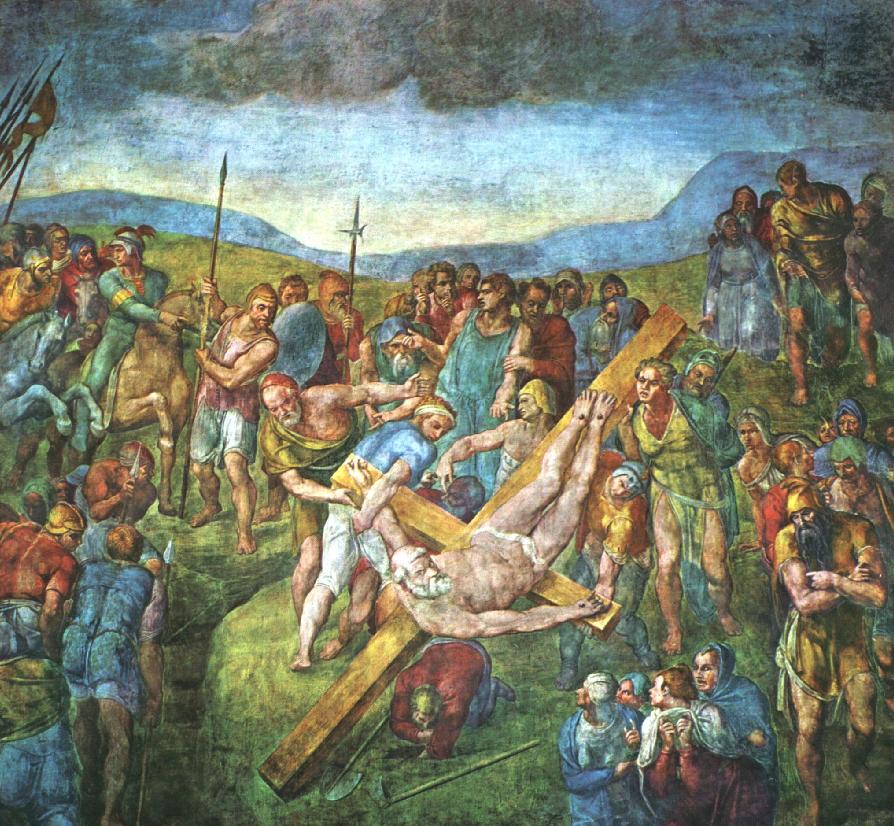

La comparaison avec le Martyre de saint Pierre de Michel-Ange visible dans la chapelle Pauline[2] met d’ailleurs en perspective les différences de traitement. Le saint Pierre du Florentin représente le centre névralgique d’un univers où s’annonce le bouleversement suprême. Son regard sévère est celui d’un maître d’œuvre qui organise le déroulement de sa propre exécution. L’apôtre commande au temps des hommes ; il est la manifestation vivante de l’histoire voulue par Dieu. Il y a de la grandeur, mais beaucoup de terreur ! Il faut dire que les temps ne sont plus à la fête. L’Église et les États royaux réaffirment leur pouvoir et font à l’époque le choix de la brutalité pour combattre l’hérésie : la suspicion grandit contre les tièdes, les « spirituels » sont marginalisés au profit des belliqueux, l’épée supplante la crosse et les bûchers mettent les conciles en sourdine. Une chape de plomb recouvre progressivement la société romaine, annonçant la fin irrémédiable de la douceur de vivre. Le sac de Rome (1527) est toujours dans les esprits : « Rome n’existe plus, elle n’a que ruines et décombres, traces, vestiges de son antique malheur » écrivait alors Erasme. Le Saint Pierre de Michel-Ange marche sur les pas du Christ, mais celui du Jugement dernier[3]. Au départ destiné à célébrer le culte de la beauté, le paganisme des figures rappelle désormais que les âmes sont en sursis, à l’image du peintre lui-même[4].

La Rome du Caravage a absorbé la tempête. Elle se relève de son épisode eschatologique, avec l’intime conviction de redevenir « l’ornement du monde » (Du Bellay). Si son tableau reprend la thématique, un rapport plus singulier s’installe. Pierre, conscient de son destin, ne donne pas l’impression de subir. Toutefois, le peintre comprime volontairement la scène afin d’y concentrer l’attention sur le premier pape : « Saint Pierre, sur sa croix inversée, redresse le torse d’un mouvement impérieux, comme pour adresser à ses disciples et aux fidèles une exhortation au courage et à la foi[5] » (Patrick de Bayser). Il contraste avec les visages des bourreaux tapis dans l’ombre, de simples ouvriers condamnés à l’anonymat. Là où Michel-Ange construit une scène aux airs de tribunal, Le Caravage arrache aux ténèbres un message d’espérance, symbolisé par un Pierre salvateur.

La lumière : le vecteur de la dramaturgie religieuse

Il serait malvenu de réduire son art à un naturalisme prolétaire dépouillé de toute transcendance. Conscient que le tableau reste le reflet d’une réalité ayant l’idéal pour guide, le Caravage est face à un double défi : éviter successivement le piège de l’humanisme anthropocentrique qui le guette et le manichéisme que son style abhorre. Mais l’art doit savoir affronter la difficulté, la rechercher même. La musique intérieure (immensément tortueuse) du peintre, au risque de le perdre, sera également la condition de sa fécondité. Il démontre que derrière la vie chrétienne transparaît en effet une culture, un engagement de l’esprit couplé à l’enthousiasme des sens, il est vrai difficile à dompter.

Le Caravage va pourtant exploiter brillamment le potentiel dramaturgique de la foi chrétienne pour monter son théâtre. Cependant, à l’opposé de ceux qui exposent tous les actes du drame, jusqu’à noyer les observateurs dans un tourbillon humain, il entend saisir l’acmé à l’instant-clé, tel le photographe qui ambitionne aujourd’hui de capturer le rayon vert au coucher du soleil. En effet, la scénographie de l’action longue ne l’intéresse pas, il lui préfère l’arrêt sur image. Pour ce faire, le peintre recourt à la lumière, celle qui reflète cette tension entre l’image de Dieu et l’image de l’homme. « Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu », proclame le concile de Nicée. Quoi de plus emblématique que la Vocation de Saint Mathieu ? Michel de Jaeghere en est convaincu : « Jamais on n’aura illustré plus théologiquement, peut-être, la gratuité de la grâce[6] ». Une gratuité tributaire d’une atmosphère surnaturelle : la lumière n’émane pas de la fenêtre ; elle suit au contraire le tracé indiqué par la main de Jésus.

La Conversion de saint Paul se révèle encore plus éloquent : Saint Paul, alors même qu’il est aveuglé, accueille à bras ouverts cette grâce qui fait de lui l’instrument consentant du Tout-puissant. Par l’exposition de ce corps extatique, vecteur d’une lumière immanente, la matière s’harmonise avec le message divin. Rien à voir avec la première version, sans doute refusée, qui insiste sur le terrassement visuel de Paul. L’artiste est finalement appelé à exprimer en peinture ce que la colonnade du Bernin sublimerait plus tard sur le plan architectural : les bras tendus de l’Église vers ses fidèles, mais aussi vers les « hérétiques, pour les guider vers l’Église et les infidèles afin de les éclairer sur le chemin de la vraie foi » (Le Bernin).

Le Caravage : le peintre qui invite le Christ à la table du peuple

Caravage n’est pas à proprement parler un « peintre populaire » et ne s’est d’ailleurs jamais revendiqué ainsi. Mais il met le réalisme au service du message théologique, ce qui, intrinsèquement, implique la mise en scène de personnages populaires. Son choix de modèles polémiques confirme d’ailleurs que le « prochain » énoncé par le deuxième commandement reste bien souvent le familier, voire le grossier. Malgré cela, le clergé des paroisses populaires lui manifesta davantage d’hostilité. Tout le contraire de l’aristocratie (laïque et religieuse), naturellement moins rétive aux transgressions et se targuant volontiers d’apparaître éclairée face à la rigidité des premiers.

Derrière les tableaux, il y a l’expression d’un tempérament, où la part sombre côtoie immanquablement les tribulations de l’homme de foi. Caravage est un pécheur. Il l’assume – le péché n’est-il pas au carrefour de la rédemption ? Et à aucun moment il ne songe à offenser Dieu. Pour lui, la force du catholicisme tient dans sa capacité à véhiculer une religion du cœur, et qui s’intéresse donc à la multitude pour ce qu’elle est. Qu’importe en retour s’il donne l’impression de peindre avec le fond moins avouable des écumeurs d’auberge, vérité de l’Église et vérité du peuple restent deux principes complémentaires. Cette maxime est particulièrement éprouvée dans La Madone aux pèlerins, rare peinture religieuse de l’artiste qui ne s’inspire ni d’un texte biblique ni d’une œuvre préexistante. Elle suscita une avalanche de critiques : représenter la Vierge dans une tenue et une posture des plus familières – sous les traits d’une prostituée notoire ! –, voilà qui avait de quoi indisposer ceux pour qui le divin était d’abord une question de grandeur, parfois distante. Bien que le Caravage ait sans doute payé la puissance de son réalisme, cette tare n’enlève rien au sentiment de noblesse qu’inspire la Madone.

La religion étant rapport à la vie éternelle, la Vierge est souvent une interlocutrice privilégiée, peut-être plus que Dieu lui-même, lequel se révèle étrangement lointain quand les croyants vivent avec la crainte de son jugement. Pure de tout péché, Marie ne juge pas – ce n’est pas son affaire ! Figure rassurante, elle nourrit ce christianisme populaire, illustré ici avec ses pieds sales et ses traits grossiers, qui n’a pas toujours les moyens de la charité, mais une dignité sans faille et une dévotion sans égale.

La Vierge Marie ou le risque naturaliste

La mère du Christ occupe une place importante dans l’héritage du concile de Trente. Néanmoins, sa mise en valeur par le Caravage eut régulièrement le parfum du scandale. Même si l’on pardonnait volontiers à l’artiste sulfureux en raison de son génie, Marie demeurait un enjeu majeur de l’exégèse biblique alors promue au sein de l’Église catholique, ce qui rendait la susceptibilité des clercs plus difficile à ménager.

La Madone des palefreniers ou Madone au serpent illustre à elle seule la difficulté du Caravage à unifier sa compréhension des enjeux théologiques et un style susceptible d’altérer la symbolique du mystère. Sur ce tableau, sainte Anne apparaît particulièrement effacée par rapport à la Vierge qui soutient le Christ-enfant avec une maternelle vigueur et lui transmet la force pour écraser le serpent. Alors qu’il devait orner l’autel de la Confrérie des palefreniers dans l’église Sainte-Anne à Rome, le tableau provoqua une levée de boucliers et fut retiré au bout d’une semaine, sur demande expresse des cardinaux de la fabrique de Saint Pierre. À sa vue l’on imagine facilement la marche triomphale du prêtre jusqu’au maître-autel qui découvrirait, non sans stupeur, la nudité ostentatoire d’un enfant-Christ plus grand que nature, et son malaise à devoir officier sous le patronage bienveillant du « décolleté » marial. Pourtant, la pensée dogmatique transpire à chaque recoin du tableau. Nul n’est censé ignorer parmi les initiés en ce début du XVIIe siècle à quel point cette mise en scène du passage de la Genèse constitue un prolongement de la vive querelle entre catholiques et protestants sur le rôle de la Vierge. Dieu dit au serpent : « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa race et la tienne, et elle t’écrasera la tête ». Le serpent, représentation du mal, est aussi allégorie de l’hérésie. À ce titre, la représentation du verset n’est pas un débordement de l’imagination caravagesque mais bien la transposition picturale de l’interprétation romaine : le combat conjoint de la Mère et du Fils. Le pape Pie V était sans équivoque sur ce point : « La Vierge a écrasé le serpent à l’aide de celui qu’elle a enfanté[7] ». Celle« qui a enfanté Dieu » (Théotokos) met sur un pied d’égalité toutes les hérésies qui cherchent à nier sa maternité divine et donc à affaiblir l’Église : hier les ariens et les nestoriens ; aujourd’hui les luthériens et les calvinistes[8].

La mort de la Vierge, autrement plus impressionnant, va lui aussi susciter la tempête des commanditaires, cette fois-ci les moines de Santa Maria della Scala in Trastevere. On y retrouve un procédé déjà présent dans les tableaux précédents : des personnages dont les accoutrements oscillent entre l’antique et le moderne, mais toujours unis par une même dévotion intemporelle, prenant ici l’aspect d’un concert lacrymal. Jusque-là rien de nouveau sous le soleil. Malheureusement, en donnant l’impression de banaliser cet instant tragique, le peintre est accusé d’amputer l’événement de sa fonction sacrale : c’est la mort qui triomphe ! Le sujet religieux est privé des bases métaphysiques, le sujet féminin dépouillé de toute dignité. Ce malentendu consacre encore plus la légende du Caravage ; peut-être son ultime bras d’honneur à tous ceux qui préfèrent réduire les figures à des icônes au détriment de leur humanité. Le dernier acte d’un fils rebelle, soumis à ses humeurs et malgré tout fidèle à l’Église.

[1] Maira, Daniel, ‘« La réformation est l’événement majeur de cette époque » : Chateaubriand et les trois vérités de la réforme’, Revue d’histoire littéraire de la France, Vol. 110.4 (2010), 935–51

[2] La chapelle Pauline est une chapelle de type Renaissance située au Vatican. Elle doit son nom au pape Paul III qui la fît bâtir entre 1537 et 1539.

[3] Dans cette fresque de la chapelle Sixtine, Michel-Ange représente le Christ traçant la frontière entre les âmes promises à l’au-delà et celles vouées à la damnation.

[4] Les nus du Jugement dernier sont alors dans le collimateur du cardinal Gian Pietro Carafa, futur pape Paul IV, alors à la tête de l’inquisition romaine nouvellement créée.

[5] Musée Jacquemart-André, Le Figaro. Hors-série, ISSN 1951-5065. Caravage, Le Figaro. Hors-série (Paris, France : Le Figaro Hors-série, 2018)

[6] Jaeghere, Michel de, Un automne romain : journal sans moi, Paris, France : les Belles lettres, 2018.

[7] Mâle Emile. La signification d’un tableau du Caravage. In : Mélanges d’archéologie et d’histoire, tome 47, 1930. pp. 1-6

[8] Ibid.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.