Rédigées à une époque particulièrement tragique, Le Jeu des perles de verre (1943) d’Hermann Hesse et le Docteur Faustus (1947) de Thomas Mann interrogent la place de l’artiste dans la société, ainsi que le futur de leur patrie, l’Allemagne, et de l’Europe, avec la musique pour fil conducteur.

Dans une lettre écrite en mars 1944, Thomas Mann, alors en exil à Los Angeles, fait part à son ami Hermann Hesse de sa récente lecture du Jeu des perles de verre, paru l’année précédente. Outre son admiration pour le roman, il y exprime sa « stupéfaction » en constatant la « proximité et la parenté » avec un livre que Thomas Mann est alors lui-même en train d’écrire, Le Docteur Faustus, allant jusqu’à qualifier ces deux romans « d’œuvres sœurs » et décrire le sien comme « un Jeu des perles de verre avec des perles noires ».

Les deux romans ont, en effet, beaucoup en commun. Outre qu’ils constituent les deux chefs-d’œuvres tardifs de deux des plus grands écrivains allemands de leur temps, tous deux sont rédigés sous forme de biographie, la vie fictive du personnage principal (Joseph Knecht, ou Joseph Valet en français, dans Le Jeu des perles de verre, et Adrian Leverkühn dans le Docteur Faustus) étant dans les deux cas relatée par celle d’un autre personnage, narrateur par définition faillible. Certains faits sont par conséquent sujets à caution ou à diverses interprétations possibles. Ils accordent tous deux un rôle central à la musique, et s’articulent autour d’un même thème, celui du rapport entre l’artiste et la société. Un thème auquel se sont attaqués les deux écrivains tout au long de leur carrière littéraire respective et dans lequel figure la dichotomie nietzschéenne entre l’apollinien et le dionysiaque, qui trouve son aboutissement dans ces deux ouvrages.

« Leverkühn ressemble à de nombreux personnages d’artistes précédents de Thomas Mann, comme Gustav Aschenbach dans La Mort à Venise, qui succombe lui aussi à la démesure dionysiaque. Les personnages de Hesse luttent également souvent contre l’opposition entre l’esprit et la nature, en particulier Harry Haller dans Le Loup des steppes », analyse Eva Forrester, professeur de littérature allemande à l’Université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg et auteur du livre ‘Dies Glasperlenspiel mit schwarzen Perlen’ — Musik und Moralität bei Hermann Hesse und Thomas Mann (Ergon, 2012, non traduit).

Mais si c’est à un thème familier que Thomas Mann et Hermann Hesse s’attachent dans ces deux romans, la manière dont ils le traitent y est transformée, réactualisée par les événements récents, en premier lieu la montée du nazisme, qu’ils ont tous deux dénoncée, et le déclenchement qui s’ensuit de la Seconde Guerre mondiale par le régime hitlérien. Ce cataclysme correspond à la fin d’un cycle, démarré avec la Première Guerre mondiale, qui voit l’ordre stable et ancien de la vieille Allemagne dynamité par deux guerres perdues coup sur coup, avec entre les deux la perversion par le régime nazi des valeurs traditionnelles de la haute culture allemande. Culture dans laquelle ont baigné les deux auteurs : l’art, et en particulier la musique, l’intellectualisme, l’humanisme. La société stable et ordonnée du XIXe siècle a été balayée avec la chute du deuxième Reich et de l’empereur Guillaume II, laissant place à un monde beaucoup plus fluide et chaotique, dont les contradictions s’achèvent en catastrophe dans la barbarie nazie.

« Les deux œuvres marquent également une rupture avec ce qui a été écrit auparavant, car elles partent du principe que l’éloignement de la réalité dont se sont rendus coupables l’art et l’intellectualité allemande a favorisé la domination nazie. Par conséquent, elles formulent, de manière similaire, mais néanmoins différente, l’idéal d’une nouvelle responsabilité sociale de l’artiste », affirme Eva Forrester. La montée du nazisme interroge ainsi la place de l’artiste dans la société, créant une tension dialectique puissante qui produit une logique inextricable du tout ou rien.

L’exil et le royaume

Cette dialectique entre l’artiste et la société, telle que mise en lumière dans les deux romans, comporte en effet deux dangers. Le premier consiste en la tentation, pour l’artiste, de se couper intégralement du monde extérieur pour se réfugier dans l’abstraction et s’adonner pleinement à son art. Emprisonné dans sa chrysalide, l’art, l’intellectualisme tend alors à devenir un but en soi et finit donc autiste, végétatif et stérile.

C’est, dans Le Jeu des perles de verre, le danger qui guette la Castalie, cette brillante patrie des arts et des lettres où les intellectuels se vouent à des travaux ultraspécialisés et amphigouriques qui ne toucheront jamais nul autre qu’eux-mêmes. Même sa plus belle invention, le jeu éponyme, qui permet de créer des ponts, voire une sorte de synesthésie entre des morceaux piochés parmi l’intégralité des arts et du savoir humain, faisant par exemple résonner une élégante équation mathématique avec une sonate de Bach et un vers de Hölderlin, commence à tourner à vide.

Le jeu se transforme en une simple démonstration de virtuosité technique, perdant son sens premier, celui de la conservation et de l’actualisation des arts et savoirs. Sa contribution à la préservation de la culture devient ainsi caduque à mesure que les liens de la Castalie avec le monde extérieur s’étiolent. La Castalie est elle-même frappée de stérilité artistique : si elle produit de la recherche et s’adonne au jeu des perles de verre, nulle création musicale, littéraire ou philosophique significative ne semble en émerger. Cet isolement croissant de la Castalie alarme progressivement le personnage principal, Joseph Knecht, qui gravit les échelons hiérarchiques jusqu’à la position suprême de maître du jeu des perles de verre, et qui se résoudra à prendre des mesures radicales pour tenter de l’enrayer.

Un autre avatar de cet excès est incarné par Fritz Tegularius, un virtuose du jeu des perles de verre inspiré de la personnalité de Friedrich Nietzsche, talentueux et même génial aristocrate de l’esprit, mais également misanthrope, souffreteux, méprisant tout ce qui touche au monde extérieur. Il inspire à Joseph Knecht la réflexion selon laquelle, s’il est merveilleux que la Castalie ait permis à un esprit comme celui de Fritz Tegularius d’éclore, le risque de voir celle-ci se transformer en une patrie peuplée uniquement d’esprits du même genre que le sien doit à tout prix être évité.

Notons que Tegularius éprouve également un profond mépris pour l’histoire, qui n’est autre que l’étude de la société à travers le temps, deux dimensions qui font horreur à cet artiste pur, presque autiste qu’est Tegularius. Au monde extérieur, il préfère l’isolement de la création artistique, à l’histoire la contemplation intemporelle du Beau, du ciel immuable des Idées.

C’est également cet écueil qui guette le personnage principal du roman de Thomas Mann, le musicien Adrian Leverkühn. Tout comme Fritz Tegularius, c’est un génie dont les compositions musicales constituent une véritable révolution, mais qui est aliéné de la société qui l’entoure. Toutes les tentatives de s’en rapprocher se soldent par de cuisants échecs (il se montre par exemple incapable d’appeler le narrateur, son meilleur ami, autrement que par son nom de famille), jusqu’au final pathétique dans lequel il s’effondre dans une crise de démence évoquant, là encore, celle de Friedrich Nietzsche suspendu au cou d’un cheval dans les rues de Turin.

Le pacte qu’Adrian Leverkühn noue avec le diable, en vertu duquel le Malin lui accorde quelques décennies de génie créatif contre son âme, et en lui interdisant de s’attacher au moindre mortel durant son existence terrestre, possède à cet égard une portée hautement symbolique. Tout comme l’est l’évolution du compositeur Adrian Leverkühn vers la musique dodécaphonique, musique cérébrale, complexe et abstraite par excellence, quoique celle-ci joue dans le roman un rôle ambigu. Nous y reviendrons.

« Mann et Hesse sont tous deux très influencés par Nietzsche, et il n’est pas fortuit qu’ils utilisent tous deux un personnage fortement inspiré du philosophe allemand pour exprimer les problématiques modernes de l’art. Sa conception de l’art en tant que finalité de l’existence et sa fin tragique se retrouvent à la fois dans l’histoire d’Adrian Leverkühn et dans le personnage de Fritz Tegularius dans Le Jeu des perles de verre.

Tout comme Nietzsche, Leverkühn et Tegularius sont convaincus que l’existence ne peut être justifiée que comme « phénomène esthétique » — selon le célèbre dicton de La Naissance de la tragédie. Cette attitude conduit finalement à la perte de sens et de fonction de l’art moderne, à laquelle Le Jeu des perles de verre et le Docteur Faustus s’attaquent », résume Eva Forrester.

L’autre écueil réside, au contraire, dans l’engagement total de l’artiste, son absorption par la société, qui rend impossible toute création artistique. Dans Le Jeu des perles de verre, ce danger est notamment incarné par Plinio Designori, ami d’enfance du narrateur qui a fréquenté la Castalie en tant qu’observateur durant ses vertes années, avant de la quitter pour exercer des fonctions politiques dans le monde extérieur, abandonnant du même coup toute vocation artistique. Un autre exemple figure dans une œuvre tierce, autre chef-d’œuvre paru à la même période, L’Homme sans qualité, de Robert Musil, qui dépeint une société où les forces créatrices se dissolvent dans des mondanités incessantes liées à l’organisation d’une grande cérémonie pour le jubilé de l’empereur François-Joseph, rendant impossible toute création artistique, avec le personnage principal, Ulrich, comme figure principale de ce dilettantisme.

Faustienne musique

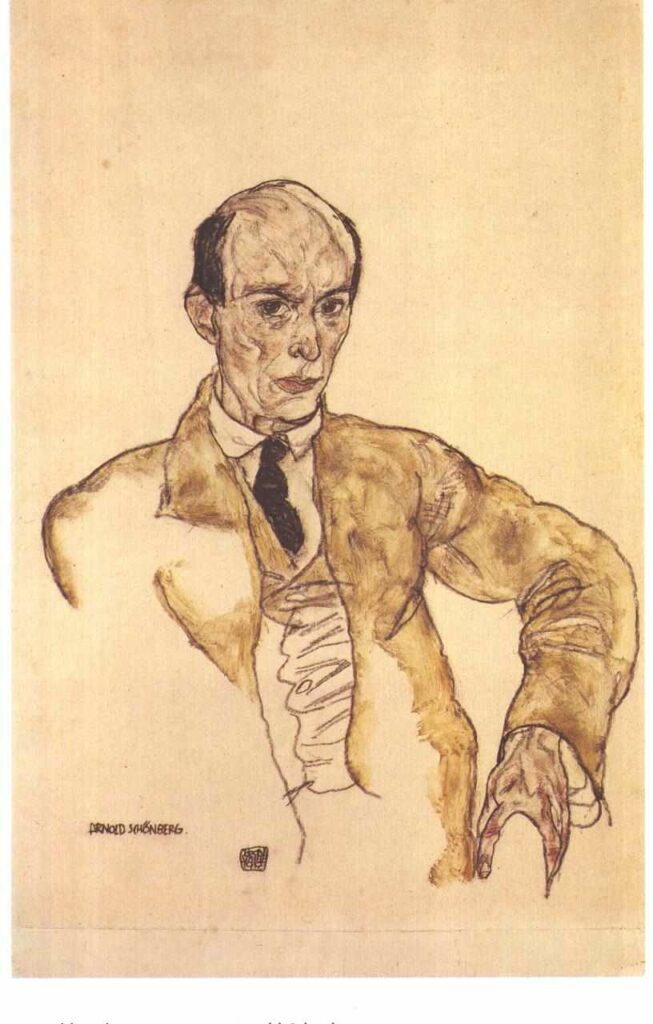

Dans les deux romans, la musique vient habiller cette dialectique. Le Docteur Faustus est la biographie fictive d’un musicien de génie, dont les œuvres sont longuement décrites et décortiquées dans le roman, avec des pages entières de théories musicales pour lesquelles Thomas Mann s’est largement inspiré des thèses de son ami Theodor Adorno et des compositions de son compatriote Arnold Schönberg. Dans Le Jeu des perles de verre, la musique est une composante clé du jeu éponyme, et le maître de la musique joue un rôle fondamental dans la destinée de Joseph Knecht, en le repérant comme un jeune garçon talentueux lors de son enfance et nourrissant ses questionnements intérieurs qui déboucheront sur sa scission avec la Castalie à l’âge adulte.

Dans les deux cas, la musique vient à la fois illustrer le danger qui guette l’artiste, à savoir l’isolement complet de la société, et servir de potentiel instrument de rédemption. « Le jeu intellectuel avec un matériau culturel autrefois significatif détache la musique de sa fonction interprétative et la rend vulnérable à l’hybris. C’est là qu’intervient à nouveau une similitude avec le personnage d’Adrian Leverkühn, qui constitue une personnification de l’hybris de l’artiste. Les deux personnages recherchent la percée, l’évasion de l’isolement de l’art : Leverkühn la réalise dans l’ultime lamentation de son œuvre d’adieu, tandis que Knecht se sacrifie au service de l’éducation et revient ainsi à son utopie musicale », note Eva Forrester.

Mais, et c’est sans doute l’une des raisons qui conduisent Thomas Mann à parler d’un « jeu avec des perles noires », là où la musique joue dans Le Jeu des perles de verre le rôle non ambigu d’une voie vers la lumière, celui qu’elle occupe dans le Docteur Faustus est beaucoup plus nuancé. Parce qu’elle est conçue comme quintessentielle à l’âme allemande, constituant presque un alter ego, la musique fait aussi écho aux ténèbres tapies dans les tréfonds de cette âme. On retrouve ici la dialectique entre les deux rôles possibles de l’artiste, avec dans Le Jeu des perles de verre l’œuvre qui flotte dans l’éther dans et dans Le Docteur Faustus celle qui se dilue dans l’âme du peuple.

Comme l’affirme le philosophe André Hirt dans une émission de France Culture consacrée au roman, la musique est décrite dans Le Docteur Faustus comme ayant des tendances vers le primitivisme, vers des formes néo-romantiques, qui apparaissent à Mann comme dangereuses, sans qu’il nie leur beauté, leur force de séduction ou puisse complètement s’en détacher. « Quand vous entendrez le vacarme et le tumulte, soyez sur vos gardes, nos chers voisins de France », prophétisait déjà Heinrich Heine en 1855, identifiant lui aussi quelque chose de dangereux dans l’âme allemande, l’amour de l’irrationnel et l’attrait pour la mort qui caractérisent le romantisme de l’époque. « On exécutera en Allemagne un drame auprès duquel la Révolution française ne sera qu’une innocente idylle. »

La musique a cette faculté, déjà décrite par Platon, et, plus récemment, par Nietzsche, figure tutélaire des deux romans, de ravir les âmes, d’hypnotiser les esprits et les foules, et c’est précisément ce qui la rend dangereuse. Dans le Docteur Faustus, contrairement au Jeu des perles de verre, la musique est ainsi une forme d’art inspirée par le démon, puisque le musicien Adrian Leverkühn, dans un geste évoquant le compositeur Tartini ou plus proche de nous, le bluesman Robert Johnson, vend littéralement son âme au diable en échange du génie musical. Alors que chez Hesse, la gaieté musicale domine en tant que motif principal, chez Mann, c’est la séduction faustienne qui s’impose. Après sa rencontre avec Hétaïra Esmeralda (ici, plane de nouveau la figure de Nietzsche, celle-ci étant inspirée de l’expérience du philosophe dans un bordel), la musique de Leverkühn oscille toujours entre poison et beauté.

À travers la musique, c’est aussi, bien sûr, l’ombre tutélaire de Wagner qui plane sur le roman de Thomas Mann, Wagner en qui se marient également le génie et la dangereuse séduction, la lumière et les ténèbres que l’écrivain ausculte au sein de l’âme allemande. « Pour Thomas Mann, l’étude des œuvres de Wagner est au cœur de sa réflexion sur la musique et le rôle de l’art dans la modernité. Dans la lignée des écrits de Nietzsche sur Wagner, sa musique représente tout ce qui s’oppose au concept bourgeois de Mann : la séduction romantique de l’art, la sensualité opulente, le désir de transcendance métaphysique par la mort. En plus des nombreuses références wagnériennes dans l’œuvre de Mann, il a également appliqué la technique du leitmotiv à la narration littéraire.

Non seulement l’œuvre de Wagner, mais aussi le rôle de la musique de Wagner dans le national-socialisme ont amené Mann à douter de ces concepts, qu’il a rejetés comme hostiles à la vie, bien qu’il ait été influencé par la musique de Wagner tout au long de sa vie. Comme Nietzsche, il a toutefois rompu publiquement avec le maître de Bayreuth », nous éclaire Eva Forrester.

« On comprend que Thomas Mann ait pu écrire qu’il décelait un élément nazi non seulement dans les écrits de Wagner, mais aussi dans sa musique. Or si cela est possible, c’est que cette musique exerce une manière d’envoûtement, d’emprise sur les âmes et les esprits. Ce magicien qu’est le compositeur de Parsifal prend ainsi possession des auditeurs, pour le meilleur et pour le pire. Quand Baudelaire confesse avoir été « vaincu » par la musique de Wagner, il ne s’avise pas que la musique n’est pas faite pour « vaincre », mais que si elle emporte l’âme, elle ne cesse pas pour autant (ou ne devrait pas cesser) de garder l’esprit dans le plus haut éveil », nous confiait pour sa part récemment Étienne Barilier dans un entretien accordé à Philitt.

Dans Le Jeu des perles de verre, à l’inverse, où, comme, nous l’avons dit, la musique se montre bien moins ambiguë et bien plus lumineuse, Wagner est beaucoup moins présent. Il n’est d’ailleurs pas anodin que la musique romantique soit pratiquement absente du roman, qui fait la part belle aux compositeurs classiques. « Après son enthousiasme initial, Hesse s’est rapidement détourné de Wagner, le trouvant politiquement suspect, et a même écrit dans une lettre à Thomas Mann : “Je ne peux pas le supporter, pour être honnête ». Dans Le Jeu des perles de verre, ce sont plutôt Mozart et Bach qui sont au centre », note Eva Forrester.

La mélodie des sphères

La mission artistique que se fixe Adrian Leverkühn, et qui le conduit à conclure son pacte faustien, constitue, sur un plan musical hautement symbolique, une tentative de réponse à la problématique identifiée par Thomas Mann, celle des deux écueils qui guettent l’artiste moderne. Comme le déclare Wendell Kretschmar, son premier professeur de musique, dans le roman, la musique se trouve depuis Beethoven dans une impasse, celui-ci ayant poussé à leur maximum, notamment dans sa fameuse sonate pour piano opus 111, dont Beethoven a renoncé à écrire le dernier mouvement, les limites du système tonal ouvert par Johann Sebastian Bach et Andreas Werkmeister. Des limites que le maître de Bayreuth contribue également à repousser, par exemple à travers le célèbre accord « impossible » du prélude de Tristan, dont la rupture harmonique, la suspension tonale et la première incarnation d’un total chromatique annoncent selon de nombreux musicologues l’ère de l’atonalité.

Leverkühn se propose pour sa part de reprendre le flambeau de Beethoven en sortant la musique occidentale de l’impasse dans laquelle elle se trouve à travers une nouvelle voie, celle qui s’affranchit de la subjectivité, laquelle tourne désormais en rond, à travers la série dodécaphonique, technique de composition musicale conçue comme une succession permettant de faire entendre chacune des douze notes de la gamme chromatique, sans qu’aucune soit répétée.

Elle supprime donc toute hiérarchie dans les hauteurs musicales, chacune ayant la même importance dans le flux mélodique, et va ainsi contre les principes de l’harmonie tonale, qui régnait sur la musique occidentale depuis le XVIe siècle. Une musique dont le développement est, selon certains analyses, profondément lié à son époque. Dans sa Théorie de la nouvelle musique, Adorno écrit que la musique dodécaphonique, créée par le musicien Arnold Schönberg, en abolissant la hiérarchie entre les douze notes de la gamme chromatique et favorisant les dissonances, se fait l’expression de la souffrance des exploités et reflète le chaos, le bruit et la fureur du XXe siècle.

La voie choisie par Adrian Leverkühn sort de l’impasse, mais ouvre aussi des vertiges métaphysiques sur la question de la liberté de l’artiste. En effet, comme le dit le musicien lui-même, selon cette nouvelle philosophie très stricte de la musique, la disposition, l’organisation complète du matériel seraient terminées avant que le travail proprement dit puisse commencer.

Le roman insiste ainsi à plusieurs reprises sur le fait que la méthode d’Adrian Leverkühn s’appuie sur une « organisation totale du matériau musical, étroitement associé dans tout le roman à une irruption de la pensée scientifique dans la musique », comme l’écrit Giacomo Manzoni, compositeur et préfacier de l’édition en italien du Docteur Faustus. « Un tel renouveau des contenus musicaux ne peut se produire qu’à travers le calcul rigoureux, l’organisation consciente du matériau, l’objectivité des procédés et la systématisation des principes opérationnels », ajoute-t-il. Le travail d’Adrian Leverkühn résulte ainsi d’une « approche analytique, “de l’extérieur”, de la musique et de ses problèmes, avec l’œil de l’homme de science et du mathématicien plus qu’avec celui du créateur traditionnel. » (traduction de Laurent Feneyrou).

Zeitblom note par exemple, chez son ami, la « manie […] d’imaginer des problèmes musicaux et de les résoudre comme un problème d’échecs » (chap. IX, p. 108). Leverkühn parle pour sa part de « l’intégration absolue de toutes les dimensions musicales, leur indifférence réciproque grâce à une organisation parfaite » (chap. XXII, p. 263). Enfin, comme l’écrit Zeitblom à la fin du roman, analysant la dernière œuvre de son ami, « le créateur du Chant de douleur du Docteur Faustus peut, dans le matériau organisé par avance, s’abandonner sans entraves, insoucieux de la structure déjà prévue, préétablie, s’abandonner à la subjectivité, et de la sorte, son œuvre la plus rigoureuse, une œuvre où le calcul est poussé à l’extrême, se trouve être en même temps purement expressive » (chap. XLVI, p. 638).

Dès lors, lorsque le compositeur se met au travail, il n’est plus vraiment libre. Comme l’affirme l’un des personnages dans une célèbre scène du film Les Harmonies Werckmeister, de Béla Tarr, à propos de l’introduction du clavier bien tempéré : « Il ne s’agit pas d’une question de technique, mais de philosophie. » Cette révolution musicale constitue donc une manière de s’affranchir du pôle négatif de la musique, de l’emprise qu’elle peut exercer sur les esprits, en la faisant basculer définitivement dans le domaine de la Raison. « La musique sort, avec le diable du Docteur Faustus, de ses brumes irrationnelles, des cavernes de l’inconscient dont elle a toujours été l’une des principales expressions (comme elle l’a été au plus haut point de l’âme allemande, autre concept récurrent dans toute l’œuvre de Mann, suivant Schopenhauer et Nietzsche), et entre enfin dans la clarté de l’ordre, de la raison, préfigurant même la nouvelle société », écrit Giacomo Manzoni.

La réponse qu’apporte ainsi Leverkühn à l’impasse dans laquelle se trouve la musique occidentale, et de manière symbolique, au dilemme de l’artiste qu’abordent les deux romans, est toutefois d’emblée placée sous le sceau de l’ambiguïté. Tout en témoignant de son admiration pour la prouesse technique que représente cette nouvelle musique, Mann laisse également filtrer sa nostalgie de la musique d’antan, et le fait que la créativité artistique de Leverkühn lui soit soufflée par le démon illustre ce que cette nouvelle voie comporte de sombre et d’ambivalent.

En effet, au moment où il rédige le Docteur Faustus, Thomas Mann se trouve dans un état de profond désarroi moral, luttant pour comprendre les forces obscures qui ont pris le contrôle de sa patrie, et peinant pour appliquer sa conception classique de l’art, de la culture et de la politique à l’époque brutale et extraordinaire qu’il est en train de vivre. D’où sa création du personnage d’Adrian Leverkühn, un être lui aussi torturé qui cherche une nouvelle manière de créer. Les théories développées par Adorno sur la nouvelle musique, dont Mann s’inspire largement à travers son roman, lui apparaissent ainsi comme la meilleure manière d’articuler de façon symbolique la crise existentielle que rencontre l’Europe de son temps.

Si la musique créée par Adrian Leverkühn, aussi belle et splendide techniquement soit-elle, est aussi marquée par une certaine noirceur (non seulement parce qu’elle lui est soufflée par le démon, mais aussi par ce que son caractère hyper-rationnel et extralucide peut comprendre d’inhumain, et enfin, d’un point de vue strictement musical, par la multiplication des dissonances), c’est parce qu’elle est la musique représentative d’une époque elle-même profondément troublée et malade. Pour l’artiste moderne, la corruption de la culture et de la société qui l’entoure rend impossible la création d’un art moralement pur, irréprochable. À cela s’ajoute la faiblesse physique et mentale de Leverkühn, son lent glissement vers la folie et la déréliction : dans une époque corrompue, l’artiste ne peut plus être sain et en bonne santé. Le génie, qui doit forcément recourir au diable pour créer, doit également être malade.

Dans Le Jeu des perles de verre, la musique, si elle n’est pas immunisée au risque de devenir vaine et frappée de stérilité, n’est jamais le miroir d’une société profondément malade. Elle vient plutôt cristalliser la tentation sécessionniste à laquelle sont soumis les artistes. « Hermann Hesse est fortement ancré dans la tradition romantique allemande d’une part, qui voit dans la musique la plus haute forme d’expression de l’absolu, et dans la philosophie orientale d’autre part, qui vise à l’unité derrière les opposés qui façonnent l’existence humaine », note Eva Forrester. « Le Jeu des perles de verre réunit ces deux influences : dans la conception de l’utopie castalienne, fondée sur une conception de la culture emphatique qui met particulièrement en avant la musique en tant qu’art central. Le Jeu des perles de verre développe un type de « langage universel » à travers le jeu musical, qui maintient la société castalienne unie. Cependant, le protagoniste Josef Knecht remarque également une distance naissante entre l’art et la vie, et il rompt avec la hiérarchie de la province des érudits à la recherche d’une nouvelle unité. »

Si la musique est préservée de toute déliquescence, ce n’est pas le cas de l’artiste : rappelons ainsi la faiblesse physique qui frappe Tegularius, sans doute l’artiste le plus pur du roman. Quant à Joseph Knecht, sa tentative de renouer avec le monde en brisant le cercle vicieux qui enferme la Castalie, la patrie des arts, dans la stérilité, se solde par sa propre mort.

Ivresse de la métamorphose

La musique étant le fil conducteur des deux œuvres, on ne s’étonnera guère du fait, eu égard à ce qui vient d’être dit, que la réponse que Mann apporte à la dialectique qui cimente son œuvre soit plus pessimiste que celle de Hesse.

Joseph Knecht, dans une ultime tentative de résoudre les deux pôles contraires, quitte non seulement son poste de maître du jeu des perles de verre, mais également la Castalie, afin d’enseigner dans le monde extérieur, et plus précisément de devenir le précepteur de Tito, le fils de son ami Plinio Designori. Sa mort par hydrocution, alors qu’il se baigne avec son élève dans un lac de montagne, et qui se produit presque aussitôt, semble accidentelle, mais peut à cet égard être vue comme un sacrifice hautement symbolique. L’artiste, l’intellectuel qu’est Joseph Knecht ne pouvant se consacrer à la société sans perdre du même coup son statut d’artiste, en vertu de la dialectique déjà explicitée plus haut, résout ce dilemme en offrant sa propre vie en une tentative de réconcilier les deux pôles contraires, le monde de l’artiste et celui de la société, le monde de l’un et celui du multiple.

Car une telle union demande un abandon total, une dilution absolue de l’ego dans la multiplicité : elle demande, en un mot, la mort, et Joseph, le valet, le servant, doit donc offrir sa vie pour réconcilier les deux mondes, tracer un pont entre le royaume du temporel, de l’historicité, du multiple, et le chaos inévitable qui le caractérise, et celui de l’art, des idées, de l’un, de l’éternel et de l’harmonie, de l’autre. Entre le dionysiaque et l’apollinien. À travers la personne de Tito, dont les dernières lignes montrent que la mort de Knecht l’incite à faire prendre un nouveau tournant à son existence, est esquissée une possible synthèse, le germe d’un fruit futur qui n’est pas sans symboliser un espoir de renouveau pour l’Allemagne elle-même.

Espoir de renouveau qui s’incarne également indirectement dans les trois appendices au corps principal du roman, trois textes écrits par Joseph Knecht qui peuvent également se lire comme trois vies antérieures du maître du jeu des perles de verre : Hesse, très proche des philosophies orientales, renoue ici avec la théorie des cycles et la réincarnation que l’on trouve dans plusieurs de ces traditions.

On retrouve également, à travers le motif répété de la triade et le sacrifice final de Knecht, la philosophie de Friedrich Nietzsche, et notamment les célèbres trois métamorphoses évoquées dans Ainsi parlait Zarathoustra : chameau finissant par crouler sous le poids du savoir paralysant de la Castalie, il se fait lion, n’hésitant pas à tirer furieusement un trait sur tout ce qui a été jusqu’ici le but de son existence pour abandonner son poste et la Castalie afin remplir la mission qu’il pense être la sienne dans le monde extérieur. Il lui reste alors à devenir enfant, c’est-à-dire à mourir et à retrouver une nouvelle jeunesse à travers la personne de Tito.

Chez Mann, où la piste des sagesses orientales est absente, sinon par le prisme hautement pessimiste d’un Schopenhauer, l’espoir semble beaucoup plus ténu : l’ultime et pathétique tentative de Leverkühn pour s’expliquer, pour tisser un lien avec ses contemporains s’avère un échec total, y compris auprès de son ami, le narrateur Zeitblom, et la folie dans laquelle l’artiste sombre à l’issue de cette entrevue finale constitue à la fois un ultime refuge et un aveu d’échec, celui-ci se trouvant dès lors plus que jamais emmuré en lui-même et séparé de ses semblables.

À la très nietzschéenne question « Peut-il y avoir un art sans génie ? » (c’est-à-dire en démocratie, au sens tocquevillien du terme), Thomas Mann semble donc apporter une réponse négative, tout en soulignant également que l’âme sensible de l’artiste-albatros l’empêche de survivre sans ses semblables. Le dilemme demeure donc entier, tout comme l’est celui de l’Allemagne au moment où Thomas Mann rédige sa dernière œuvre, avec pour seule alternative à la défaite militaire une autre, plus funeste et terrifiante encore, celle de la victoire du nazisme, comme l’écrit lui-même Zeitblom dans le récit.

Mais le final du Docteur Faustus est-il si désespéré qu’il y paraît ? L’auteur ne partage-t-il pas avec son confrère Hermann Hesse jusqu’à cet espoir de renouveau qui caractérise le final du Jeu des perles de verre ? Une lueur d’espoir transparaît en effet malgré tout dans la dernière œuvre d’Adrian Leverkühn, La Lamentation du Docteur Faust, œuvre dodécaphonique sublime dans laquelle le compositeur s’éloigne paradoxalement de l’humain pour mieux s’adresser à lui.

Dans les dernières pages du roman, Zeitblom décrit en effet l’ultime composition de son ami comme « purement expressive ». Pourquoi ? Parce que si la voie dodécaphonique dans laquelle s’engage Leverkühn signe l’abdication de l’expression personnelle de l’artiste, portée à sa quintessence par la musique romantique, son dépassement de l’impasse dans laquelle s’était enfermée la musique moderne constitue bien une main tendue vers le public, à travers une expression de la souffrance qui, affranchie de la subjectivité de l’artiste (puisque, selon le mécanisme que nous avons décrit, la musique dodécaphonique permet précisément de dépasser cette subjectivité), transcende à son tour le dilemme commun aux deux œuvres : à travers sa lamentation finale, Leverkühn surpasse le mur qui l’empêche de communiquer avec ses semblables, en procédant tout comme Knecht à la dissolution de son propre moi, au sein d’un chef d’œuvre musical capable d’exprimer la souffrance universelle.

Depuis l’exil de sa patrie perdue, l’artiste lance ainsi un chant du cygne qui, puisque Zeitblom entreprend de relater la vie d’Adrian Leverkühn (donnant ainsi naissance au roman que nous sommes en train de lire, tout comme la mort de Knecht déclenche celle du récit de sa vie par un scribe de la Castalie), n’a sans doute pas résonné pour rien.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.