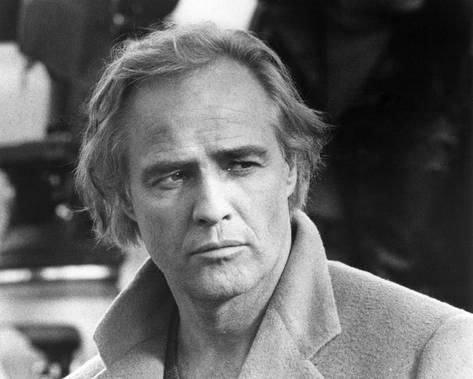

On aura assisté la semaine dernière à un curieux phénomène de folie collective. La programmation à la Cinémathèque française, dans le cadre d’un cycle consacré à Marlon Brando, du Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci (1972) a provoqué un certain nombre de réactions pour le moins surprenantes, plusieurs personnes ulcérées accusant l’institution culturelle de se livrer à la promotion du viol et même, plus curieusement encore, à la projection d’un film représentant un viol véritable. Sur les réseaux sociaux, ce n’était qu’insultes, demandes d’annulation de la projection et même rappels à la loi.

Ce qui pose quelques problèmes, que l’on va essayer de démêler ici. Tout d’abord quant aux faits. En effet, Maria Schneider n’a pas été violée sur le tournage du Dernier Tango à Paris. Elle ne l’a elle-même jamais prétendu et, interrogée en 2006 par Mireille Dumas, elle répondait posément que la scène était évidemment simulée et qu’il ne s’agissait en rien d’un viol véritable. Cette simple vérité n’en est plus une pour beaucoup d’indignés qui évoquent aujourd’hui à propos du film le modèle (lui aussi fantasmé) du snuff movie, soit un film mettant en spectacle de véritables meurtres non simulés.

Maria Schneider a en revanche régulièrement parlé, de manière métaphorique et non littérale (mais cette nuance est-elle encore accessible à tous ?), de « viol professionnel » à propos de ce tournage. Dans le cadre de la même émission, elle ajoutait d’ailleurs que Marlon Brando, dont elle était restée l’amie, avait lui aussi vécu le tournage comme un « viol », par la mise à nue à laquelle l’avait poussé Bertolucci. Qu’il y ait eu manipulation de la part du réalisateur, qu’une jeune femme à la situation familiale pour le moins complexe se soit sentie piégée, à la fois lors du tournage de ladite séquence, puis par le succès planétaire du film (succès de scandale qui en fit un sex symbol de ces années de « révolution sexuelle »), c’est l’évidence. Et l’actrice sombra d’ailleurs pendant plusieurs années dans la drogue. Toujours en 2006, pour autant, elle disait ne pas regretter d’avoir tourné ce film qui l’avait inscrite dans l’histoire du cinéma.

Pour autant, la comédienne à présent décédée, d’autres ne se gênent pas pour parler à sa place. Ses propos, pas plus que le film lui-même, ne semblent connus des gens qui ont réclamé l’annulation de la séance en raison de la présence d’un véritable viol qui y serait enregistré. À les lire, à les entendre, on a le sentiment qu’ils vivent dans un monde parallèle plus conforme à leurs propres convictions morales, monde dans lequel il faut que Maria Schneider ait été violée. Les faits ne les intéressent donc pas. Semblables au curieux héros de « L’autre mort », ce conte de Borges que l’on pourra relire avec profit dans L’Aleph, leur foi les pousse à façonner un monde différent de celui que nous avons pourtant en commun avec eux. Or, comme l’écrit le conteur argentin : « Modifier le passé n’est pas modifier un seul fait ; c’est annuler ses conséquences qui tendent à être infinies. En d’autres termes, c’est créer deux histoires universelles. »

Ce qui peut donner naissance à de beaux films comme à de beaux contes fantastiques, mais qui, prenant de l’ampleur, ressemble un peu trop à l’expérience des pays totalitaires dans leur rapport à l’Histoire – on se souvient de cette blague populaire du siècle dernier : « Même le passé est imprévisible, en URSS. » Et l’on peut s’inquiéter de l’énergie mise par certains à vouloir faire passer leurs « vérités alternatives » pour des faits avérés, parfois avec le soutien actif des autorités médiatiques et politiques. Ainsi sur France inter, vendredi 13 décembre 2024, Anne-Cécile Mailfert déclarait à propos du film de Bertolucci : « lorsqu’elle est violée face caméra, cette jeune femme ne joue pas. » Ellipse et ambiguïté de la formulation (puisque c’est le personnage fictionnel qui est violé, non la comédienne qui l’interprète) permettent de laisser croire qu’il y eut effectivement viol. Sandrine Rousseau, « présidente de la commission d’enquête sur les violences sexuelles et sexistes dans le cinéma », pour sa part, convoque dans la foulée « la Cinémathèque sur ce choix délirant de projection du film et du viol dont il a été l’occasion ». On passera sur la syntaxe bancale. Ce qui se dit ici, c’est une grande confusion entretenue entre réalité et mensonge, reposant sur des fake news, aussi fausses que celles contre lesquelles les mêmes, lorsqu’il s’agit de militants trumpistes ou de complotistes antivax, nous mettent en garde.

Identification avec Maria Schneider

Un autre angle d’attaque de la projection fut d’exiger que la séance soit accompagnée d’un débat autour du thème de la « culture du viol », dont Le Dernier Tango serait conséquemment l’un des fleurons. Bornons-nous à rappeler qu’il est toujours risqué de postuler l’influence d’une représentation artistique ou culturelle sur les comportements individuels et même collectifs. Pour s’en tenir à la fiction, on sait que la lecture des romans était fermement déconseillé aux femmes par les directeurs de conscience au XVIIe siècle. Dans son Éloge de Richardson (1762), Diderot parle encore de la lecture des romans comme étant « dangereuse pour le goût et pour les mœurs », et l’on dit qu’il y eut une importante vague de suicides par arme à feu après le succès des Souffrances du jeune Werther. Le cinéma a pris depuis la relève sur le banc des accusés, et on le blâme régulièrement de rendre violent (ainsi avec le Scarface d’Howard Hawks, puis celui de Brian de Palma, ou encore Tueurs nés d’Oliver Stone). Pour autant, ces phénomènes d’influence sont fortement contestés, et demeurent difficilement quantifiables. Si l’on s’en tient à la séquence de viol (joué, simulé, fictif, puisqu’il faut le rappeler) du Dernier Tango à Paris, on voit mal de toute façon comment elle pourrait passer pour un modèle comportemental. La scène ne glamourise pas l’agression, qui est montrée comme telle. Notre seule réaction de spectateur est l’identification avec Maria Schneider, sans aucun doute possible.

C’est pour cela qu’il peut être utile de revoir le film (ce qui n’a pas forcément été le cas pour bon nombre de personnes qui se sont exprimées dernièrement sur le sujet). Œuvre pour le moins imparfaite quoiqu’elle ait ses beautés, elle porte les signes de l’époque qui l’a vue naître. Pour ce qu’elle dit de la « libération sexuelle » des années 1970, mais aussi, plus profondément encore, pour l’influence que l’on peut y déceler d’une certaine conception romantique et même gothique de l’érotisme. Pour son élégance formelle enfin, à mi-chemin entre la modernité filmique des années 1960 et un désir d’atteindre le grand public à travers des affects et des effets plus populaires.

Le film est porté dans son ensemble par une représentation expressionniste du monde, éminemment subjective, comme s’il s’agissait d’un conte ou d’un récit fantastique. Le montage y est discrètement mais régulièrement malmené, au moyen d’ellipses subtiles, d’effets de désorientation de l’espace qui perdent le spectateur comme ils semblent perdre l’héroïne (sans parler des errances du personnage défait interprété par Brando). On est en plein « cinéma de poésie », comme l’aurait dit Pasolini (qui avait d’ailleurs forgé l’expression pour parler, notamment, des débuts de Bertolucci à la réalisation, et cela même s’il détestât quelques années plus tard Le Dernier Tango).

Le personnage de Jeanne (Maria Schneider) découvre l’appartement comme dans un conte à l’étrangeté des plus inquiétantes : la porte est close, la gardienne fait peur, tout est plongé dans l’obscurité et l’homme maudit, byronien, y est déjà tapis dans l’ombre. Le parcours qui va être le sien est celui de bien des héroïnes de récits initiatiques (La Belle et la Bête, etc.), puisqu’elle va y affronter le pôle masculin, aimer, en souffrir, pour finalement vaincre (spoiler : elle tue l’homme à la fin). À ceci près que l’initiation, généralement métaphorique de l’apprentissage sexuel, est ici littérale : elle ne retrouvera l’homme que pour faire l’amour avec lui, dans cet appartement vide. La tentative finale de renouer une relation à l’extérieur de cette chambre magique ne pourra que tourner à la catastrophe.

Un tableau pessimiste et macabre de la sexualité

Cette relation, dont on voit d’ailleurs finalement peu de choses, les scènes érotiques n’étant pas si nombreuses ni si longues, déploie une conception très spécifique de la sexualité, dont on peut faire remonter l’origine consciente au roman gothique anglais de la fin du XVIIIe siècle, qui traverse le romantisme pour ressurgir dans le surréalisme et ses alentours, par exemple dans les écrits d’un Georges Bataille (cela va en faire, des livres à mettre au bûcher, quand les éveillés s’en rendront compte…). Amour et mort, sexe et violence, désespoir macabre et ivresse sensorielle.

Dans les polémiques récentes, nul ne semble retenir par exemple qu’à la fin, c’est la jeune femme qui, s’étant coupé les ongles de deux doigts à la demande de l’homme, pénètre ce dernier. La chambre, comme dans Les Enfants terribles de Cocteau (grande référence bertoluccienne, qui parcourt son œuvre de Partner jusqu’à Dreamers), devient le lieu d’une utopie sexuelle étouffante, régressive, invivable. On peut y redevenir enfants, y jouer tous les rôles, devenir bête fauve, chevalier, princesse, que sais-je encore ? On y est libre comme nulle part ailleurs, croient les personnages. Mais on y est enfermé, et l’on y meurt à petit feu.

Autrement dit, le film ne propose nullement une vision souriante de la sexualité, mais plutôt un tableau profondément pessimiste et macabre. Le Dernier Tango à Paris, c’est l’anti-Emmanuelle. Et Jeanne ne s’en émancipe que pour rejoindre le monde ennuyeux qui est le sien, celui de la bourgeoisie conservatrice, des adultes raisonnables, des petits artistes un peu ridicules (incarnés par son fiancé joué par Jean-Pierre Léaud, sur le fil entre la gêne et le comique). En cela, il nous dit des choses peu amènes sur le désir et l’amour, sur leur voisinage avec la folie, sur les jeux de domination qui ne peuvent s’empêcher de s’y nouer (mais qui fluctuent, glissent, qui switch dirait-on aujourd’hui). Sur la fin de l’amour aussi, et sur la désynchronisation fréquente entre les amants quand elle a lieu (il vide l’appartement et le quitte alors qu’elle l’aime encore, il tente de la reconquérir alors qu’elle ne veut plus de lui).

Au fil de ce parcours sinistre, les grandes scènes abondent. Le film s’ouvre sur un splendide diptyque de Francis Bacon, et la mise en scène, jouant des ocres et des bruns, filmant les visages derrière des vitres dépolies, ne cessent de métamorphoser ses personnages en d’inquiétantes peintures. La musique y surgit souvent d’une manière trop appuyée, surprenante, comme une vague qui emporterait les personnages dans une comédie musicale plus rassurante, pour aussitôt leur refuser ce bonheur. Brando discute avec Massimo Girotti, l’ancien amant de sa femme suicidée, dans une rencontre décevante et mesquine. Plus tard, il insulte le cadavre de sa femme avant de s’écrouler, ivre de douleur. Schneider, elle, bondit, rayonne, s’énerve, pleure, finit par se trahir elle-même en forgeant le mensonge final par lequel elle va réintégrer son monde, celui d’une grande bourgeoisie raciste et rance.

Comme tout cela semble loin de nous ! Comme tout cela se situe à l’opposé d’une sexualité feel-good, bonne pour les artères, la ligne et le moral, celle que l’on ne cesse de nous vendre via applis et coaches interposés ! Comme tout cela est « problématique », ânonnent les esprits vertueux, dans la langue morte qui est celle de toute idéologie sûre de sa victoire (s’ensuit généralement avec eux la litanie connue, rebattue, qui donne l’impression de croiser une tribu gauloise de bande-dessinée, avec les fameux Systémix, Toxix et Problématix).

Pourtant, les faits sont là : Maria Schneider a été manipulée d’une façon fort perverse sur le tournage du Dernier Tango à Paris, mais elle n’a pas été violée. La scène en question ne saurait être perçue comme modèle d’un comportement masculin idéal (ni par sa situation au sein du récit, ni par sa mise en scène). Enfin, avec tous ses défauts, ses artifices, son côté théorie freudo-marcusienne assez lourdingue, le film nous tient un propos profondément pessimiste sur le sexe et l’amour, qui est peut-être le vrai désaccord qui le rend si insupportable pour beaucoup aujourd’hui.

Au XVIIIe siècle, Lichtenberg disait qu’il donnerait beaucoup « pour savoir exactement pour qui au juste ont été faites les actions dont on dit publiquement qu’elles ont été faites pour la patrie ». Chaque époque possède son idéologie dominante, chaque temps son patriotisme obligatoire et inquestionnable. On donnerait beaucoup, aujourd’hui, pour savoir pour qui au juste sont faites les actions dont on dit qu’elles sont menées pour la cause des femmes.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.