Anne Alombert est universitaire. Maîtresse de conférences à Paris-VIII, celle-ci est spécialisée dans les enjeux numériques. Dans son dernier ouvrage, Penser avec Bernard Stiegler (PUF, 2025), l’essayiste restitue les grands moments de l’œuvre abondante du fondateur d’Ars Industrialis. Fin observateur des évolutions du capitalisme, Stiegler avait anticipé avec brio les périls du monde contemporain notamment en démontrant les ambiguïtés de la technique. Un ouvrage magistral.

Difficile de trouver par où commencer l’exploration de la cathédrale philosophique érigée par Bernard Stiegler. Critique des sociétés hyper-industrielles, ce dernier s’attaque au capitalisme dans les pas de Karl Marx : à la différence de la vulgate le concernant, l’essayiste étend sa conception du concept de « prolétarisation » à la perte généralisée de savoir. Accessoire des machines, le travailleur perd son savoir-faire. Plus que cela, Stiegler rappelle de nombreuses fois que ce processus s’étend à toutes les classes sociales : l’exemple du bourgeois prolétarisé est parlant, obligé de déléguer son expertise à des processus automatiques gérés par des appareils. Envisagé sous le prisme du rendement, le mode de production capitaliste organise un asservissement des individus qui se doivent de servir une logique qui leur échappe totalement : a contrario, le philosophe fait l’éloge de l’ouvrier, non pas à entendre dans un sens restreint, mais dans celui qui ouvre un monde. Tout le contraire, en somme, du fainéant qui ne sait rien faire de ses dix doigts, hormis pianoter son écran luminescent jusqu’à l’instant fatidique. Si cela peut paraître inoffensif, cette tendance à la prolétarisation généralisée issue du capitaliste consumériste engendre un certain nombre de comportements nocifs : les savoirs-vivre locaux, détruits par la passivité du consommateur, font place à des comportements pulsionnels standardisés et individuels. Loin de pleurer sur le lait renversé, Stiegler n’en appelle pas pour autant à la restauration d’une organisation sociale d’antan que nous pourrions idéaliser à tort : il s’agit au contraire de viser à établir une société où chacun travaille et n’est plus un employé passif face aux injonctions délétères du marketing et irresponsable sur le plan collectif et environnemental.

La destruction capitalistique

Prophétique quant aux intelligences artificielles génératives, le philosophe s’inquiétait déjà de la politique des algorithmes : réduite au calcul, la pensée se base désormais sur la performativité d’opérations prédictives. Prenant l’exemple éloquent des « robots financiers », Anne Alombert met en avant que ceux-ci supplantent les calculs bénéfices/risques humains afin d’optimiser les performances économiques : cette déshumanisation généralisée touche tous les pans de la société, y compris le domaine militaire qui voit se multiplier les drones donnant lieu à des exécutions faites dans l’ombre mais tout aussi inhumaines. Comme l’explique Stiegler dans Pour une nouvelle critique de l’économie politique (2009), il est difficile de passer sous silence la perte du rapport au corps qui a lieu dans ce processus totalisant. Plus précisément, nous assistons à une prolétarisation du système nerveux, voire du système musculaire tout entier.

L’hyper-consumérisme numérique pointé par Stiegler possède en outre un versant inquiétant qui a trait à quelque chose qui excède la perte des savoir-faire : il s’agit de l’excroissance du capitalisme de surveillance. Les profils utilisateurs prédisent les comportements des usagers à l’aide de leurs données collectées en amont : les publicités abondent en raison de moyens employés par les grandes firmes afin de se conformer à nos pulsions reptiliennes. Capter et vendre des énormes quantités de données à partir de tout ce que nous avons entendu, vu, ou éprouvé, c’est le projet avoué sans ambages de Larry Page, cofondateur de la célèbre entreprise Google. À coups de matraquages permis par le béhaviorisme des données et du profilage des utilisateurs, le capitalisme consumériste pave la voie à une mise en coupe réglée de l’existence humaine : dans ce vide de sens, nous compensons notamment par le biais de l’hyper-consommation qui nous offre les délices de Capoue sur un plateau (le sucre, la graisse, la voiture émettrice de CO₂…), ce qui n’est pas sans incidence catastrophique tant sur le plan psychique qu’environnemental. Nous assistons à une destruction qui, loin d’être créatrice, annihile tant « les systèmes sociaux, les structures sociales, que les appareils psychiques eux-mêmes » (Pharmacologie du Front National). Si nous ne voulons pas en rester sur le mode de la lamentation, nous nous devons d’établir des perspectives réalistes en mettant sur pieds un nouveau modèle de travail.

S’il est courant d’entendre ânonner la grandeur putative de la valeur travail, Stiegler démontre dans ses ouvrages que notre monde tend à détruire le travail. En effet, c’est l’emploi qui remporte la mise : le travail intellectuel et manuel concerne assez peu de monde dans les sociétés qui sont les nôtres. L’emploi salarié des travailleurs manuels puis des techniciens et agents d’encadrement a rendu possible le fait qu’il ne reste plus vraiment de travailleurs au sens strict du terme. Avec précision, Stiegler comprend l’emploi comme activité sanctionnée par un salaire et fondamentalement hétéronome. Dans un rapport de subordination vis-à-vis de son chef, le salarié doit se conformer aux attentes de celui-ci, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles : dans ses écrits des années 1990, le philosophe André Gorz a établi une distinction conceptuelle féconde. D’une part, « le travail qu’on a » recouvre le travail au sens anthropologique ; d’autre part, le « travail qu’on fait » permet de façonner et d’entretenir notre milieu de vie.

La nouvelle question du travail

Dans son entretien avec Thomas Schaffroth, « Quel type de travail prend fin ? » (1997), André Gorz explique que, par le « travail qu’on fait », l’individu se réalise et fixe les finalités de son œuvre ; il gagne donc une part d’autonomie. Dans cette perspective, Stiegler a pour ambition de redorer le blason du travail comme « pouvoir d’inventer, de créer, de penser » (L’emploi est mort, vive le travail !, 2015) contre le chantage à la reproduction matérielle qu’est le salariat défini par l’économiste Frédéric Lordon : il s’agit d’affirmer la singularité et la nouveauté contre les injonctions niveleuses du néo-libéralisme triomphant. En opposition avec la figure du salarié assujetti, l’auteur valorise celui du « maître », à savoir celui qui a hérité d’un savoir-faire qu’il est en mesure d’amender. Dans ce cadre, le processus irrésistible de prolétarisation, à comprendre comme perte de l’art, s’enraye et fait place à une désautomatisation salutaire pour celui qui souhaite se libérer de ses chaînes : difficile de ne pas songer à la différence opérée par Hannah Arendt entre œuvre (work) et travail (labour). Si l’œuvre est irremplaçable, diversifiée, singulière et inespérée, le travail est éphémère et standardisé (La condition humaine) : dans ses pas, Stiegler fait remarquer que l’emploi est laborieux et n’a rien d’inventif, le salarié se soumet à un modèle imposé ; à l’inverse, le travailleur œuvre à sa propre individuation.

De cette conception dérive une tout autre conception de la richesse. Sans tomber dans un discours lénifiant et sirupeux, Stiegler souhaite relier l’épanouissement au travail avec le lucratif. Dissociées dans nos sociétés modernes où il s’agit de perdre nos vies à les gagner, ces deux facettes se doivent d’être recollées. Puisant dans les travaux d’Amartya Sen, le philosophe met en avant l’importance de la « capacitation », à savoir la liberté comme puissance d’agir individuelle et collective qui place au-dessus des basses considérations vénales une richesse colossale qui est celle de la culture et du lien. La priorité des priorités réside donc dans la valorisation des activités capacitantes et dé-prolétarisantes, à savoir celles qui développent les savoirs transmis par des siècles de génie humain.

En outre, la nouvelle question du travail ne peut se passer d’un nouveau rapport à l’économie en général : la financiarisation intégrale de l’économie mondiale initiée par la révolution conservatrice des années 1980 n’a rien de soutenable tant sur le plan psychique, social, qu’environnemental.

Il n’y a pas de solution capitaliste à la crise capitaliste : afin de contrer ses effets fâcheux, Stiegler propose le nouveau modèle de « l’économie contributive ». Au sein de celle-ci, chaque individu se voit versé un revenu, lui permettant de rémunérer aussi bien les activités de travail contributives que la pratique de savoirs effectués hors emploi. Face à la catastrophe écologique conjuguée à l’accélération permise par les nouvelles technologies, Stiegler propose un modèle durable à visage plus humain : se déprolétariser et s’encapaciter, c’est redistribuer le temps gagné par l’automatisation tout en favorisant l’efflorescence de savoirs soutenables tant pour les populations que pour leur habitat naturel à savoir la biosphère. La réflexion économique de Stiegler fait fond sur une problématique physique que nous nous devons d’approfondir, à savoir la lutte acharnée de la néguentropie face à l’entropie massive favorisée par le système économique mondial.

Sortir de l’« Entropocène »

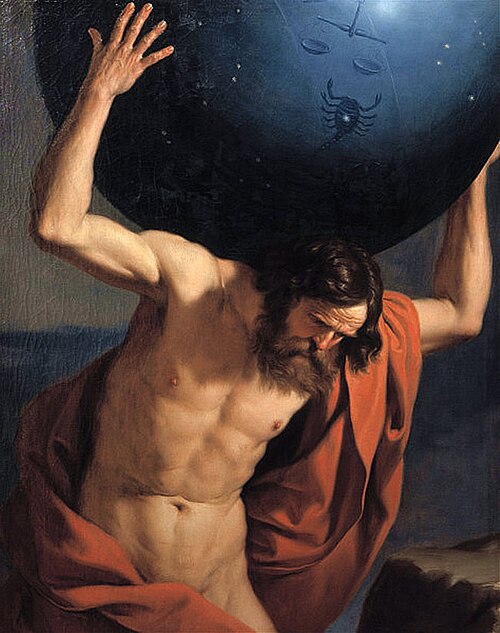

En 2000, le météorologue et chimiste Paul Crutzen mobilise pour la première fois le concept d’Anthropocène. En effet, il s’agit pour lui de nommer l’ère géologique qui commence durant la Révolution industrielle : pour la première fois de son histoire, l’humanité est si abondante et active qu’elle rivalise avec les plus grandes forces de la nature en termes d’impacts sur le fonctionnement du système Terre. Ancré dans cette réflexion géologique de long terme, Stiegler qualifie cette ère d’Entropocène ; en effet, l’humanité tend à produire massivement de l’entropie sur trois niveaux. Notion scientifique apparue avec les travaux de Sadi Carnot, de Clausius et de Ludwig Boltzmann, la seconde loi de la thermodynamique (ou loi de l’entropie) sert à montrer que l’évolution d’un système physique isolé correspond à un changement d’état de l’énergie, qui tend irrémédiablement à se dégrader ou à se dissiper. Sur le plan physique, l’augmentation de l’entropie mène à une dissipation de l’énergie ; sur le plan biologique, l’entropie renvoie à la réduction de la biodiversité ; sur le plan informationnel elle désigne la réduction des savoirs à des données et à des calculs, plus généralement à une destruction de l’intelligence que l’auteur nomme la « dénoétisation ».

Contre ces régressions inquiétantes, Stiegler nous invite à repenser nos catégories désuètes afin de produire de la diversité tant sur le plan noétique que social : il s’agit de favoriser la production de « néguentropie », c’est-à-dire l’ensemble des procédés qui réduisent de manière significative la production d’entropie. Lorsque Erwin Schrödinger, figure tutélaire de la physique quantique, s’empare de la question Qu’est-ce que la vie ? en 1944, il la qualifie de ce qui s’exempte, temporairement et spatialement, du processus d’entropie. Tout organisme vivant lutte dans le temps et dans l’espace contre ce qui accélère sa chute vers l’équilibre thermodynamique, à savoir la mort. Si le but est d’affronter cette chute nihiliste qui menace l’humanité, alors nous devons œuvrer à ce que Stiegler nomme une « bifurcation », à savoir le surgissement de l’inespéré dans une situation à première vue désespérée. En misant sur « l’anti-entropie » théorisée par Longo et Bailly, la société doit pouvoir générer de nouvelles organisations afin de recréer de la complexité contre les processus mortifères à l’œuvre dans le capitalisme actuel. Si le moment de la crise est celui où nous devons « discerner » et « trancher », ce que nous indique son étymologie, alors nous nous devons d’ouvrir l’ère du « Néguanthropocène » succédant à l’Anthropocène qui pourrait engloutir l’humanité tout entière : contre les tendances entropiques à l’inertie, à la désorganisation et à l’homogénéisation, Stiegler nous invite à favoriser les tendances néguentropiques, celles de l’organisation, du renouvellement, et de la diversification.

Riche et érudit, l’ouvrage d’Anne Alombert nous donne donc les grandes lignes de l’œuvre foisonnante de Bernard Stiegler. Philosophe exigeant, ce dernier a érigé une pensée en prise avec son temps et ouverte sur toutes les disciplines du savoir : en dépit d’un diagnostic sombre, le penseur n’en a pas moins esquissé une voie de sortie de l’Anthropocène fondée sur un nouvel humanisme favorisant la singularité de chaque être humain et le soin de la Nature. Au moment où les voyants écologiques sont au rouge, lire cet ouvrage est capital.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.