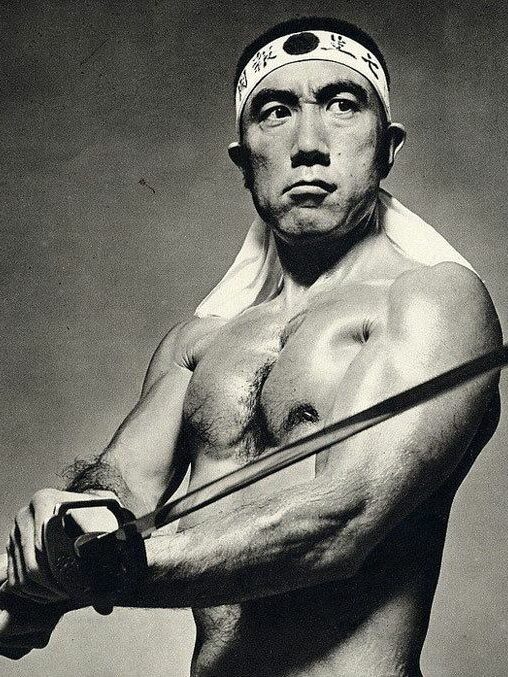

Le 14 janvier 1925, il y a exactement 101 ans, naissait l’écrivain Yukio Mishima, dont la vie s’acheva sur le dernier seppuku à avoir marqué l’histoire japonaise en y laissant comme un point d’interrogation. Parmi ses ultimes livres figure son seul essai entièrement consacré au Hagakure, traduit en français sous le titre Le Japon moderne et l’éthique samouraï (1985). Cet essai sonne à plusieurs égards comme un testament idéologique éclairant son dernier geste. Assurément les idées ne font pas tout, mais elles confèrent une indéniable dignité dont Mishima fut certainement à la recherche.

À la poursuite même. À l’image de celle du bonheur que sacralise l’Amérique dans sa constitution et au vu de ce que la vie entière de l’écrivain – bodybuilding et fondation de société secrète comprise – révèle comme penchant pour la force, le contrôle et l’action. Cela pose une question métaphysique de première importance : eût-il vécu cent ans plus tard, Yukio Mishima aurait-il été influenceur fitness et développement personnel ? À l’époque, ce penchant affiché pour la discipline et l’action évoquait plutôt un trop récent bruit de bottes qu’on eût préféré oublier.

C’est pourquoi son suicide, suprême démonstration de volonté dans la tradition guerrière japonaise, n’a pas suscité l’admiration que Mishima avait espéré mais bien plutôt l’incompréhension, certains proposant de l’expliquer au regard de névroses bien compréhensibles dont sa vie dissolue et provocatrice semblaient fournir les preuves en quantité. Pourtant, cette grande violence qui l’habitait et qu’il finit par diriger contre lui-même coexista avec une délicatesse insoupçonnée, à des années-lumière du réactionnaire monomaniaque qu’on a pu vouloir faire de lui. Ce dont témoigne Le Japon moderne et l’éthique samouraï c’est que la vision du monde de Mishima n’était pas moderne, certainement pour le pire mais aussi pour le meilleur. Une antimodernité dans la tradition philitienne, c’est-à-dire source de féconds questionnements, à commencer par sa vision de la Femme et de l’Homme en nous.

Une vanité… masculine ?

En japonais, le titre de l’essai de Mishima est Introduction au Hagakure car il s’agit du commentaire d’un livre ayant particulièrement marqué Mishima. Le Hagakure, écrit par un samouraï dénommé Jôchô au XXe siècle et considéré comme l’une des principales contributions à la formalisation du bushidô, fameux code de l’honneur samouraï dont beaucoup de Français sont désormais familiers. Quoique Mishima cite explicitement des passages entiers du Hagakure pour nous livrer son interprétation des enseignements de Jôchô, il demeure une ambiguïté fondamentale : un mélange des deux points de vue que l’on suppose volontaire de la part de l’auteur qui ne revendique d’autre prétention dans son entreprise que de moderniser les leçons du maître.

Voici la définition que donne Mishima de l’oeuvre de son prédécesseur : « Le Hagakure est une philosophie de l’action, de l’amour et de la vie. » Ici, une attention particulière aux mots employés renseigne sur la nature philosophique de cet essai : le Hagakure n’est pas une vision du monde (Weltanschauung) mais, comme nous l’indique le dernier terme, une vision de la vie (Lebensanschauung). Ainsi pour Jôchô/Mishima, la vie a un sens qui tient en un mot, dignité, et fait que la mort ne lui est pas immédiatement préférable. « La dignité est la manifestation extérieure d’une fierté inviolable, qui fait qu’un homme est un homme. C’est la ferme détermination de mourir plutôt que d’être méprisé. » Mishima reconnaît qu’il s’agit là d’une morale des apparences « enracinée dans la fierté masculine », plusieurs passages du livre déplorant par contraste une « féminisation » des esprits entendue précisément comme l’acceptation du mépris d’autrui. C’est une définition peu commune de l’égo masculin d’où le sentiment de supériorité est absent.

Néanmoins, elle implique assurément certains traits typiquement masculins. Parmi eux, une intransigeance totale devant conduire le samouraï à se tenir constamment sur ses gardes et à ne jamais laisser transparaître le moindre signe de faiblesse (jusqu’à la simple exclamation « aïe ! »). L’idéal masculin de force est avant tout une absence de faiblesse entraînant l’ego dans une dynamique de performativité où l’effort n’a de sens que s’il peut être représenté à autrui et dans l’exacte mesure où il l’empêchera de nous prendre en défaut. Il n’a donc pas de fin non plus, l’idée d’un tiers à l’affût étant toujours suspendue aux confins de l’esprit du samouraï comme un katana de Damoclès. Raison pour laquelle Mishima était sûrement plus proche du sujet des sociétés de performance modernes hypervigilant et au bord du burn-out que de la masculinité patriarcale traditionnelle dont autrui n’occupait pas l’horizon de pensée en permanence.

Dans une veine également très masculine, Yang et « développement personnel », le Hagakure se revendique explicitement comme un manuel de conseils pour la jeunesse, et dont le principal est de rechercher le conseil d’autrui : « Il existe une voie plus élevée que la rectitude morale mais la découvrir est difficile et exige la plus haute sagesse […] C’est de s’entretenir avec d’autres personnes. Il est fréquent que l’on puisse donner des conseils sans pour autant avoir atteint la perfection soi-même. » Jôchô insiste beaucoup sur les conseils, l’art de les donner et de les recevoir, recommandant ici expressément de s’en remettre à l’avis d’un tiers extérieur ; un mentor, dirait-on en développement personnel – bien que ce terme suggère une expertise dont ni Jôchô ni Mishima ne semble faire cas : autrui est plus près de notre vérité non en vertu d’une hypothétique expertise mais de sa simple « extériorité ». Ce principe, écrit Mishima, est bien connu des joueurs de go sous la maxime « l’avantage est au spectateur », qui est à la base du succès des « coachs » capables de commercialiser cet oeil extérieur.

Un autre principe que le samouraï partage avec le développement personnel moderne est bien évidemment celui d’une stricte discipline. Il affiche néanmoins, et c’est là qu’il s’éloigne des auto-développeurs soucieux de quantifier leurs « goals », un mépris souverain pour le calcul : « Le calculateur est un lâche […] il n’est préoccupé que de profit et de perte. Mourir est une perte, vivre est un gain, aussi décide-t-on de ne pas mourir. On est donc un lâche. De même, l’homme instruit camoufle sous son intelligence et son éloquence la lâcheté ou la rapacité qui forment le fond de sa nature. » Deux traits traditionnellement masculins – discipline et calcul – se trouvent diamétralement opposés en ce qui nous semble une contradiction flagrante mais pure évidence pour le samouraï mishimien, être d’extrêmes s’il en est. La discipline s’exerce précisément pour empêcher les instincts calculateurs de l’animal humain et la plus grande discipline doit être exercée constamment pour éviter le plus grand et le plus lâche des calculs : la (sur)vie contre le déshonneur.

Une délicatesse… virile ?

« Le Hagakuré est une philosophie de l’action, de l’amour et de la vie. » Revenons au premier terme : peut-on agir sans calculer ? À quoi peut bien ressembler l’action vierge de toute quantification, et de toute stratégie qui ne peut manquer d’en découler ? Comme beaucoup d’idéalistes, le samouraï est habité aux tréfonds de son être par un « nihilisme à la fois pénétrant et extrêmement viril » dont le fondement est la conscience du caractère largement illusoire du libre arbitre et de l’existence de puissantes forces souterraines qui modèlent la destinée des « marionnettes » humaines. N’existent ultimement que l’énergie et l’action, mais leurs résultats et les espoirs attachés sont futiles, entièrement conditionnés par cette vanité dont l’homme est condamné à être esclave. La seule concession acceptable à la vanité est celle visant à préserver sa dignité. En dernière instance, l’éthos samouraï est profondément égalitaire : tous les Hommes sont esclaves de la même pulsion et la seule marge de manœuvre est stoïque : quelle attitude digne adopter face à cet ordre du monde et au seul événement, la Mort ? La fierté du samouraï consiste à n’être pas pris en défaut, pas à être reconnu comme supérieur. Débarrassé des calculs visant à neutraliser l’Autre pour mesurablement s’y hisser au-dessus, se déploie l’éventail d’une sensibilité extrêmement attentive à autrui où l’on aurait tendance à voir le meilleur de la féminité.

Un paragraphe magnifique intitulé « la délicatesse » aborde le problème de la critique d’autrui avec un sérieux et une sensibilité qui font honneur à ce qu’il conviendrait d’appeler – par opposition au fameux « esprit » samouraï – une « spiritualité » capable au-delà du sacrifice de son corps, de celui de la bonne conscience satisfaite. « Réprimander autrui et corriger ses fautes est important […], le premier devoir du service d’un samouraï. Pour le remplir correctement il faut se donner du mal […]. La plupart des gens considèrent apparemment comme un effet de leur bonté de dire aux autres ce qu’ils ne veulent pas entendre […]. Une telle façon de procéder est totalement dépourvue de mérite […]. C’est un simple moyen de se débarrasser de ce que l’on a sur le coeur. Avant de passer à la critique on doit d’abord s’assurer que la personne visée l’acceptera, on doit d’abord devenir son ami, partager ses préoccupations et se comporter de façon à gagner totalement sa confiance si bien qu’elle ajoutera foi à ce qu’on lui dira. Et puis, il faut agir avec tact, réfléchir à la façon la plus appropriée de dire les choses ainsi qu’au moment le plus favorable […]. On pourra commencer par parler de ses propres défaillances et laisser voir à l’interlocuteur où l’on veut en venir sans prononcer un mot inutile. D’abord on vantera son énergie, on fera tout son possible pour l’encourager […]. Alors, on pourra le reprendre sur ses fautes. Il est extrêmement difficile de bien critiquer. »

La critique n’est pas le seul des arts inattendus dont le samouraï idéal se fait une fierté tranquille car, en plus d’être une philosophie de l’action – rappelez-vous du deuxième terme de la définition – le Hagakuré est une philosophie de l’amour. En bon héritier des Grecs classiques dont il a repris le kalos kagathos au-delà de l’attention portée à l’entretien de son corps, Mishima prêche la distinction entre l’éros charnel et l’agapè spirituel. Ce n’est pas dans la relation entre les sexes, « idylles de pygmées » qu’il juge toujours mâtinées d’éros, qu’il voit le pinacle de l’amour mais dans celle entre le guerrier et son suzerain, que la plus pure tradition samouraï aimerait marquée au sceau d’une fidélité inviolable. On notera l’insistance sur la « pureté » d’un amour spirituel qui n’attend rien en retour, prêt à tout moment au sacrifice ultime comme gage de cette pureté.

Voici à quoi peut ressembler pour Mishima une action pure, spontanée et vierge de tout calcul : donner sa vie pour son seigneur (et son clan). Conception qui « repose sur la ferme conviction que ce qui émane de la pure sincérité instinctive mène directement à un idéal qui mérite qu’on lutte, et si nécessaire, qu’on meure pour lui ». Cet idéal spirituel de relation et cette propension à vouloir en prouver la « pureté » par de suprêmes et définitives démonstrations laisseront peut-être le lecteur dubitatif quant à l’absence de tout éros au sein de ces relations, en particulier s’il est connaisseur de la vie de Mishima et de celle des bushi du japon. Peut-être faut-il y voir un signe que la pureté n’est pas de ce monde-ci.

La mort comme envers de la vie

Tout système logique comportant sa propre transcendance, c’est parce que le Hagakuré est une philosophie de la vie qu’il est aussi une philosophie de la mort. Comme l’indique la traduction française du titre, le Japon moderne et l’éthique samouraï ne se donne pour autre mission que de confronter la pensée samouraï dont Mishima juge que le meilleur condensé philosophique est celui de Jôchô, à la modernité de son époque et en particulier au paradigme darwinien. La vie n’a ainsi d’autre but que sa propre préservation, imprimé chez l’Homme par le mécanisme de la vanité. Aucune cause n’est juste, tout n’est qu’apparences enracinées dans la lutte pour la survie et toute justification est égotique. Le samouraï a conscience de cette vie prométhéenne enchaînée, se préparant chaque jour avec le plus grand soin à cette liberté qu’il ne peut qu’entrevoir dans l’énergie pure et la spontanéité, ce ki qui grouille dans son ventre. À bien y réfléchir, d’ailleurs, l’acte de se l’ouvrir est bien étrange : suprême acte d’orgueil lorsqu’il se donne en spectacle, comme dans le cas de Mishima, l’idée est pourtant d’en finir avec cette vanité tyrannique et de trouver la liberté.

C’est une foi à double tranchant qui guide la main du samouraï : la certitude du caractère irrémédiablement souillé de la vie terrestre et de quelque chose de supérieur et pur dans la mort, un idéal d’harmonie dont le seul reflet sur Terre est la pure spontanéité agissante. « L’idée que le monde a été conçu par Dieu depuis l’origine des temps pour fonctionner dans l’harmonie. » Le seppuku c’est demander à Dieu ce qu’on a dans le ventre et qui ne soit pas cette humaine, trop humaine vanité.

Un idéal japonais de pureté

La seule action dont on ne puisse soupçonner qu’elle vise la préservation de la vie étant la mort volontaire, la plupart des samouraïs ont élevé ce moment comme l’ultime jugement du bon grain et de l’ivraie. Mishima nous rappelle, étrangement, non par son acte dans lequel il aura certainement fait preuve d’une vanité dont il ne prétendait pas être exempt, mais par ses écrits, que l’acception usuelle de « volontaire » n’a ultimement pas plus de sens pour la mort que pour le reste. Qu’elle nous trouve plantant nos choux ou avec un sabre dans l’abdomen, « il n’existe pas de mort vaine et il n’y a pas lieu de distinguer entre la mort délibérément choisie et la mort imposée ». L’acte de mettre fin à sa vie appartient encore à la vie et donc, pour Jôchô / Mishima, à la vanité : il n’éclaire que la réalité poignante et glacée d’un destin humain, pas le reste. Le reste c’est le mystère, celui du ki que nous partageons tous : le bushidô comme autre forme d’humilité religieuse est profondément égalitaire. Une religion où l’intérieur du monde (yo no naka) est tragique mais sauvé par un pathos faisant violemment et japonaisement signe vers un monde de pureté.

« La formule mort égale liberté est la formule de l’idéal samouraï : il faut lire entre les lignes pour découvrir le nihilisme foncier de Jôchô : il sait que la mort n’est pas nécessairement cela » écrit Mishima, elle est ultimement le dénominateur commun de l’Homme et son chemin vers l’harmonie divine. Ainsi Mishima, ayant longuement insisté sur les nombreuses contradictions apparentes dans le texte de Jôchô, rapporte une citation de son maître expliquant qu’il ait pu jouir d’une grande liberté jusqu’à un âge avancé. « La vie humaine ne dure qu’un instant, passons-le donc à faire ce qui nous plaît […] C’est là un secret de métier qui risque de s’avérer nuisible si on l’interprète mal et que j’ai donc décidé de ne pas transmettre aux jeunes gens. » Si la conception samouraï de la liberté est l’achèvement de la vie dans un acte de mort en rébellion contre le conditionnement individuel et sa prison sociale, celle de Jôchô est un petit peu différente. Elle est un idéal de la mort comme pureté, acte de purification à la fois vis-à-vis du conditionnement individuel de la conception sociale de la liberté.

La vie de Jôchô fut marquée d’une étonnante longévité pour l’auteur du célèbre « je découvris que la voie du samouraï, c’est la Mort » ; mais il n’en a pas été de même pour son disciple spirituel 250 ans plus tard. « Pauvre Kimitake, pour une fois il aura fait ce qui lui plaisait » : la sentence de sa mère, pour tragique qu’elle soit, sans doute Mishima ne l’aurait pas reniée. Il aura semblé suivre jusqu’à cet ultime instant dont la vérité lui appartient, la formule de l’idéal samouraï. Sa mort s’est présentée comme la délivrance tant attendue et préparée d’une vie à laquelle il manquait la liberté, mais qui ne fut ni sans dignité ni sans délicatesse.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.