Qui es-tu Jack Kerouac ? Fils d’immigrants canadiens-français né à Lowell (Massachussetts), son nom fut tour à tour récupéré, d’abord par les beatniks et la contre-culture, puis par le marché. Malgré une très large diffusion de son œuvre à travers le monde, il demeure pourtant, presque un demi-siècle après sa mort, un mal entendu.

Tous ceux qui ont eu l’occasion de lire Kerouac peuvent témoigner de cette prose unique, instable et imagée, qui fait parfois penser à ces conducteurs cinglés, plus préoccupés à vous raconter leur vie qu’à regarder la route. D’aucuns y virent l’influence de Louis-Ferdinand Céline, qu’il reconnaissait lui-même comme son maître[1], si bien qu’il y aurait très certainement un parallèle à faire entre la prose spontanée du pape de la Beat Generation et la petite musique du bon docteur Destouches. Ce que l’un fit avec l’argot, l’autre le fit avec le slang. Cette parenté avec Céline n’est pas anodine. Kerouac lisait le français couramment. C’était en fait sa langue maternelle.

Un Français contrarié

Paradoxalement, celui que plusieurs considèrent comme l’auteur du « grand roman américain » ne parlait pas un traître mot d’anglais avant son entrée à l’école. Ses parents faisaient partie de ces nombreux Québécois qui avaient émigré, quelques décennies plus tôt, vers les villes manufacturières de la Nouvelle-Angleterre. La ville de Lowell, où naquit et grandit le petit Jean-Louis (véritable prénom de Jack) avait été particulièrement touchée par cette vague et comptait à l’époque une importante communauté canadienne-française[2]. Celle-ci est très bien décrite dans Visions de Gérard, roman dans lequel Kerouac évoque cette « communauté française étroitement unie […] avec ce parfum gaulois qui s’en exhale, un parfum médiéval tout à fait particulier[3] ».

Kerouac était un Français contrarié, semblable à ces gauchers forcés d’écrire avec la main droite. Dans La nuit est ma femme, roman inédit écrit en parler canadien-français, il affirme que lorsqu’il jure, qu’il rêve ou qu’il pleure, c’est en français qu’il le fait[4]. Ce rapport ambigu à la langue influença nécessairement son écriture et explique en partie ce style unique. En 1950, à une journaliste franco-américaine il confie : « Si je manipule les mots anglais aussi facilement c’est parce que ce n’est pas ma langue. Je les remodèle pour qu’ils collent à des images françaises[5]. »

Il arrive également que le français s’invite directement dans le texte. Presque tous ses romans contiennent au moins un passage : réminiscence de l’enfance ou instant de souffrance éthylique, qu’il jette au lecteur comme des morceaux d’araméen, certain d’être incompris, lui le mal entendu. Car, en effet, on devine que cette schizophrénie du langage a joué sur ce sentiment d’aliénation qui donne à son œuvre cette insaisissable aura.

Toute sa vie, il fit d’incessantes recherches généalogiques pour remonter à l’origine de son nom, ce nom breton qui le renvoyait aux brumes les plus lointaines. Au contact des autres francophones, cependant, Kerouac découvre avec mélancolie le caractère singulier de sa gallicité. Que ce soit à Montréal ou à Paris, son accent détone. Mais le poète s’en flatte. Tant mieux si son français est d’un autre siècle. Il se voit contemporain de Rabelais ou de Villon, l’héritier d’un monde dont il ne retrouve nulle part la forme. Ainsi, il n’hésite pas à faire appel au passé le plus inattendu pour justifier sa vie et ses actes, comme lorsqu’il est renvoyé de l’armée en 1943 et qu’il évoque les chevaliers d’Arthur « à qui on n’ordonnait pas d’être aussi propres[6] ». Ou encore lorsqu’il reproche au poète Ted Berrigan d’entretenir secrètement une hostilité à son égard en raison des raids franco-indiens lors de la guerre de Sept Ans!

Un écrivain catholique

L’identité canadienne-française de Kerouac ne s’est pas exprimée seulement par la langue, mais aussi à travers la foi. Ce qu’il faut savoir, c’est que la religion catholique était consubstantielle à cette identité. Ce fut vrai au Québec jusque dans les années 60, où un grand désaveu spirituel gagna les cœurs et les esprits lors de ce que l’histoire a retenu sous le nom de « Révolution tranquille ». Kerouac, comme tout bon Canadien français né dans l’entre-deux-guerres, grandit dans un milieu profondément pieux. On pourrait croire que l’écrivain beat, amateur de be-bop et accro aux amphétamines, se serait émancipé du poids de la tradition et aurait placé ses ambitions littéraires sous le signe de la modernité et de la rupture. Or il n’en est rien. Tout au long de sa vie, il demeura un fervent catholique, chose que les exégètes de la contre-culture se seraient sans doute fait une joie d’omettre si cela n’avait pas été aussi manifeste, eux qui ont pourtant été si prompts à rappeler son engouement bouddhiste – engouement en effet bien réel qui l’anima durant de longues années, mais qui fut toujours vécu à travers le prisme d’un catholicisme sincère et affirmé.

Le choix du terme « beat », déjà, illustrait parfaitement cet état de fait. D’abord utilisé par les Afro-Américains pour désigner une personne pauvre ou écrasée par le système, Kerouac lui donna un sens quasi métaphysique. C’est en revisitant l’église de son enfance, en 1954, qu’il a ce satori : « J’étais tout seul là-dedans, il était cinq heures de l’après-midi, des chiens aboyaient dehors, des enfants criaient, et les feuilles d’automne, les flammes des cierges qui dansaient pour moi seul[7]. » Beat signifie béatifique. Être beat, ce n’est pas seulement être pauvre ou paumé, mais également « être dans un état de béatitude, comme saint François, essayer d’aimer toute vie, essayer d’être absolument sincère avec chacun, pratiquer l’endurance, la bonté, cultiver la joie du cœur[8] ». Ainsi, lorsque Ben Hecht en 1958 lui demande en onde ce qu’il cherche, Kerouac répond laconiquement qu’il attend que Dieu lui montre son visage.

Un réac perdu au pays des babas

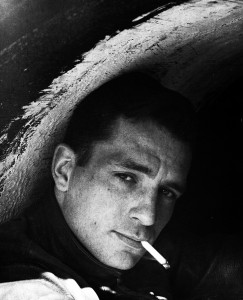

Ce cocktail de gin et d’eau bénite dans lequel trempait allègrement sa plume n’alla pas sans créer certains quiproquos entre le roi de la Beat et ses sujets. À mesure que croît son prestige d’auteur publié, il voit se greffer à son entourage un groupe de plus en plus nombreux de jeunes adeptes, ceux qu’il appelle avec mépris les « bohemians », souvent de purs inconnus qui débarquent chez lui en pleine nuit pour l’inviter à boire ou à partouzer, et qui ne repartent qu’au bout de plusieurs jours après lui avoir volé ses livres et ses crayons. Les spécimens de cette nouvelle faune seront vite appelés par la presse américaine « beatniks », contraction de « beat » et de « spoutnik », sous-entendant par là que toute cette nébuleuse fleure bon le communisme. Kerouac, évidemment, renie formellement cette filiation, lui qui est foncièrement anticommuniste, voire hostile à la gauche en général, et tente désespérément de se dissocier de cette engeance. Dans sa préface de Lonesome traveler, il spécifie qu’il n’est pas un beatnik « mais un étrange, solitaire et fou mystique catholique ». Hélas, il est déjà trop tard. La mode beatnik frappe les esprits et se propage rapidement à travers le pays. La nature ayant horreur du vide, on cherche un visage à associer au courant et Kerouac, avec son air de beau ténébreux, répond parfaitement à la demande.

Lorsque les années soixante ébranlent la société américaine et qu’il voit avec agacement ses vieux compagnons s’engager politiquement à l’extrême gauche, Kerouac s’emmure peu à peu dans la solitude. Lorsqu’on l’interroge au sujet d’Allen Ginsberg et de son activisme tous azimuts, il prétend être apolitique, à l’image de Joyce, mais fustige néanmoins ces gauchistes qui ont pris le contrôle de la mouvance beat. En bon fils d’immigrants, il éprouve une certaine reconnaissance pour son pays d’adoption et déplore le manque de patriotisme des Ginsberg, Ferlinghetti et autres. Aussi, il se dit blasé des avant-gardes, préférant désormais méditer sur Pascal et fréquenter des « non-intellectuels »[9].

Il finira par se brouiller définitivement avec Ginsberg qui, de son côté, est devenu une sorte de gourou médiatique. L’inimitié qu’il porte à son ancien compère est particulièrement palpable sur le plateau de William Buckley en 1968. C’est un Kerouac soûlographe, à quelques mois de la mort, qui s’exprime alors. L’émission porte sur le mouvement hippie et l’écrivain est pris en sandwich entre l’animateur, le très néoconservateur Buckley, et Ed Sanders, parfait prototype de cette nouvelle gauche échevelée qui s’apprête à prendre le pouvoir culturel. Renvoyant l’un et l’autre dos à dos, Kerouac réaffirme son catholicisme et sa foi dans les principes d’ordre, de tendresse et de piété, le tout devant un Ginsberg visiblement inquiet pour son plan de communication, en bon publicitaire qu’il est.

Une œuvre réifiée

Contrairement à Céline, ce n’est pas en tant qu’écrivain maudit que Kerouac entre dans la légende dorée de la littérature, mais comme icône célébrée de la contre-culture. Jamais l’œuvre d’un écrivain n’avait eu avant lui une aussi vive influence sur la jeune culture pop. Ou pour dire les choses autrement, jamais le marché de la contestation adolescente ne s’était encore livré à une telle entreprise de récupération, si bien qu’il n’est plus possible aujourd’hui d’évoquer son nom sans avoir en tête le même dispositif suranné, tout ce kitsch du jeune auto-stoppeur rebelle parcourant l’Amérique et ses paysages de plaines semi-arides à la recherche d’aventures et d’expériences extatiques.

Si Kerouac souffrit de se voir récupéré par le mouvement hippie, qu’aurait-il pensé de ces collections de vêtements inspirées de On the Road, ou encore de tous ces vidéoclips sirupeux censés lui rendre hommage, avec toujours cette même mise en scène idiote de l’évasion par l’autoroute? Cette récupération consumériste n’a au fond rien d’étonnant quand on analyse le parcours de la génération baba. Ceux qui se revendiquent de lui en 1968 sont bien les mêmes qui réformeront dans les décennies suivantes la société de consommation. La contre-culture s’avérera finalement parfaitement soluble dans l’économie de marché, les Cohn-Bendit et Jerry Rubin de ce monde nous l’auront admirablement démontré. Mais gageons que le vieux Jack, du fond de son ivresse, avait déjà compris tout cela. C’est peut-être même ce qu’il avait essayé de nous dire lorsqu’en parlant de ces « jeunes étudiants avides » il avait écrit : « J’ai appris tous leurs airs. Je ne les crois pas[10] ».

[1] Dans une interview donnée à la télévision de Radio-Canada en 1959, il parle quelques minutes de Céline, qu’il considère comme « le plus grand écrivain du monde ».

[2] On entend par « Canadiens français » les descendants des colons français qui ont peuplé la Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles. À la différence du terme « Québécois », qui désigne une appartenance civile, le terme « Canadien français » renvoie plutôt à une réalité ethnoculturelle.

[3] Jack Kerouac, Visions de Gérard, Gallimard, 1972, p. 103.

[4] « Je suis Canadien français, mis au monde à New England. Quand j’fâché j’sacre souvent en français. Quand j’rêve j’rêve souvent en français. Quand je braille j’braille toujours en français. »

Radio-Canada, Les textes en français de Jack Kerouac seront enfin publiés, [en ligne], http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2015/02/10/003-texte-francais-kerouac.shtml (page consultée le 5 octobre 2015).

[5] Paul Maher Jr., Kerouac : the definitive biography, Taylor Trade Publishing, 2004, p. 14 (traduction libre).

[6] Jack Kerouac, Vanité de Duluoz, Christian Bourgois, 1979, p. 183.

[7] Jack Kerouac, Vraie blonde, et autres, Gallimard, 1998, p. 109.

[8] Ibid., p. 85.

[9] The Paris Review, Jack Kerouac, The Art of Fiction No. 41, [en ligne], http://www.theparisreview.org/interviews/4260/the-art-of-fiction-no-41-jack-kerouac (page consultée le 5 octobre 2015).

[10] Jack Kerouac, Windblown world: The Journal of Jack Kerouac, Viking, 2004, p. 49 (traduction libre).