Mercredi 4 novembre, René Girard a rejoint le ciel de la vérité romanesque en compagnie des grands romanciers qui lui ont donné à penser sa théorie du désir mimétique. L’occasion de revenir sur les essais et les concepts qui ont jalonné sa carrière intellectuelle iconoclaste.

Avec son premier essai paru en 1961, Mensonge romantique et vérité romanesque, Girard approfondit les grands textes de Don Quichotte à L’Éternel mari, au point d’élaborer une clef de lecture qui dépasse le strict cadre de la littérature. Grâce à une analyse comparée des classiques, il remarque que Dostoïevski, Flaubert, Stendhal ou Proust, surmontent tous un passage romantique pour embrasser une vérité romanesque. L’épreuve romanesque d’un Julien Sorel, celle d’une Emma Bovary, rappellent combien nous ne sommes jamais seuls avec nos désirs les plus intimes.

Scandale pour les structuralistes de l’époque qui ne lui pardonneront pas une lecture thématique ouverte à la psychanalyse, l’essai accouche d’une théorie décisive pour les sciences humaines. Un tiers est toujours là, qu’il soit rival ou modèle souverain, à l’origine de toutes nos actions. Avec son mythe individualiste qui nous veut maîtres de nos propres désirs, la littérature romantique participe à cacher cette vérité dérangeante. Pourtant, si Madame Bovary trompe son médiocre mari et noie son ennui dans des romans à l’eau de rose, elle imite, fascinée, ses lectures qui l’invitent à l’évasion sentimentale. Tous les grands romanciers ont conscience de ces modèles qui hantent leurs personnages en situation de crise, souvent dans le sang et les larmes.

René Girard évoque une « médiation externe » quand le modèle est inaccessible ou suffisamment éloigné du sujet pour le maintenir dans une imitation aussi frustrante que créatrice. Ainsi, hidalgo pathétique, Don Quichotte reste relativement inoffensif en imitant Amadis de Gaule, modèle de chevalier errant.

S’il l’avait rencontré sur son chemin, nul doute que le risque de violence eût été intensifié, ce qui conduit Girard à admettre que la médiation interne, laquelle désigne la situation où le modèle est proche voire accessible, accentue les occasions de violence. Les doubles, remarque Girard, sont toujours posés selon un mode conflictuel : l’homme préfère l’amour-propre à l’amour de soi. Autrement dit, il préfère son obstacle à son modèle qui ne le satisfait jamais bien longtemps. Plus nous nous imitons les uns les autres, plus la mécanique de la guerre de tous contre tous s’enclenche, quitte à prendre des tournures catastrophiques.

La violence et le sacré

Une étape est franchie quand, fruit de dix années de recherche, La violence et le sacré (1972) reprend les conclusions de son premier essai, pour les unir cette fois à l’anthropologie. Il est conscient que les grandes tragédies grecques et, à travers elles, les mythes, témoignent d’une révélation que manquent bien souvent le sociologue ou le littéraire, incapables de voir dans l’imitation autre chose qu’un phénomène symbolique. Aux yeux de Girard, l’imitation est appropriation, à la fois conflictuelle et créatrice ; nous imitons ce qui nous fait obstacle et nous finissons par ressembler à l’objet de notre convoitise, ce qui structure un phénomène de violence.

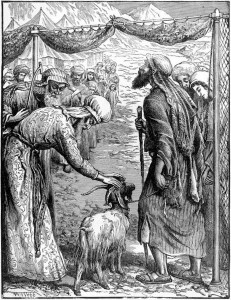

En ce sens, l’origine du sacré, constitutif des premières civilisations, s’éclaire d’après la violence qui permet de restaurer une différence, un interdit. Remède et poison, le sacré est le pharmakos des premières sociétés humaines où vient se polariser une zone expiatrice, comme dans la tragédie grecque. Grâce à toute une cérémonie et un rituel sacrificiel, le sacré contient la violence des hommes : non seulement, il la retient, par le sacrifice, mais il l’exprime, par l’acte expiatoire.

Finalement, l’ouvrage se veut une réponse décisive à l’anthropologie levi-straussienne de l’époque qui se limitait à un langage auto-suffisant pour décrire les religions archaïques. En manifestant un centre de signification dans la zone du sacrifice, Girard offre un signifié aux structuralistes réfugiés dans les signifiants, quitte à écrire qu’il « n’y a pas de société sans religion, parce que sans religion, aucune société ne serait possible. »

Le bouc émissaire

Toutes les civilisations reposeraient sur une victime émissaire divinisée pour avoir rétabli la paix au sein des communautés : « Les peuples n’inventent pas leurs dieux, ils divinisent leurs victimes » (Je vois Satan tomber comme l’éclair). Toujours avec une étude comparée, Girard rend compte de la spécificité du texte biblique qui retrace, avec ses strates successives, une révélation progressive accomplie dans le Christ, où la victime n’est plus coupable, comme dans les mythes, mais innocente.

Savoir de la violence, le christianisme nous sort des mythes et de leur logique du sacré pour nous inviter à rétablir la vérité des victimes, ces « choses cachées depuis la fondation du monde ». En annonçant sa conversion au christianisme, Girard a pu être le scandale des chrétiens eux-mêmes, dans la mesure où il n’a pas hésité à voir dans Nietzsche « le plus grand théologien de son temps » (Christianisme et modernité). Quand Nietzsche voit dans le christianisme une éthique d’esclaves qui insiste sur l’innocence des victimes, il faut y voir selon Girard une vérité de fait, à l’encontre du sacré archaïque qui croit en la culpabilité de ses victimes et à l’innocence de la cité.

Une pensée de l’Apocalypse

Scandale pour les littéraires, parce qu’il fait de l’anthropologie ; scandale pour les anthropologues, parce qu’il rejoint la théologie, Girard publie sa synthèse Des choses cachées depuis la fondation du monde (1978) et suit les conséquences de son chemin intellectuel en reconnaissant la pertinence du récit évangélique, dévoilement selon lui des cultures humaines.

Scandale des scandales, le Christ achève les mythes et devient leur « pierre de faîte», la pierre d’angle, celle rejetée par les bâtisseurs des premières cultures humaines qui ont besoin de croire en la culpabilité des victimes pour la fondation de la cité. En ce sens, le savoir biblique, loin de se réduire à une science de Dieu, est une science de l’homme qui maintient sa pleine autorité devant les problèmes que rencontre la modernité.

Soucieux d’y répondre, son dernier ouvrage (Achever Clausewitz) est sans nul doute le plus sombre. Il nous met en garde contre la guerre économico-nucléaire qui nous menace avec les rivalités à l’échelle du monde et de ses principautés. Fasciné par Napoléon, le militaire prussien Clausewitz observe une « montée aux extrêmes » avec l’avènement de la démocratie qui conditionne une guerre de tous contre tous en faisant éclater tous les interdits, toutes les différences. Les nations, parce qu’elles s’imitent les unes les autres, conduisent à une montée de la violence totale, aux parfums d’Apocalypse, que seule l’imitation du Christ permet de vivre selon une médiation intime.

Les neurones miroirs

Cette pensée de la tragédie ambitieuse poursuit son chemin, du Christ par-delà Dionysos, et traverse les disciplines les plus variées au point d’unir les spécialités selon une dynamique assomptive. Il a inspiré des auteurs dans tous les domaines : l’économie (Jean-Pierre Dupuy, André Orléan), la littérature (Benoît Chantre), l’anthropologie (Mark Anspach, Lucien Scubla), une nouvelle approche de l’éducation et du sport de combat (Daniel Lance), la science du politique (Paul Dumouchel), la métaphysique (Stéphane Vinolo), la théologie (James Alison), jusqu’à la psycho-pathologie (Jean-Michel Oughourlian)…

Outre sa frilosité pour l’inter-disciplinarité, l’université française ne lui pardonne pas son exil aux États-Unis et il est assez révélateur qu’au jour de sa mort, Girard reste celui dont on ne doit pas trop parler… Tel est le scandale le plus évocateur. En dépit de son statut d’académicien (2005), il demeure une figure hétérodoxe du paysage universitaire français qui lui reproche d’avoir réintroduit le mystère chrétien en anthropologie. En opérant la synthèse entre les travaux d’Émile Durkheim autour de la vie religieuse et l’intellectualisme de Gabriel Tarde, René Girard voit aujourd’hui sa théorie validée par un fait d’expérience.

Dans les années 1990, Vittorio Gallese et Giacomo Rizzolatti, spécialisés en neurologie, ont découvert par hasard les « neurones miroirs » qui nous renseignent sur une disposition physiologique à l’imitation. Si René Girard nous laisse un Eurêka à la «Voix méconnue du réel », il faut se souvenir, plus que jamais, combien le roman est un « miroir que l’on promène le long d’un chemin » (Stendhal, Le Rouge et le Noir).