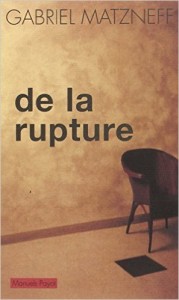

Des quelques authentiques écrivains qui subsistent, Gabriel Matzneff est sans l’ombre d’un doute le plus fidèle héritier des paradoxes incarnés qui jalonnent le paysage littéraire français. Dans De la rupture, vade-mecum destiné à tous ceux qui veulent surmonter la douleur du franchissement des grands caps de la vie, il met son sens moral au service de la jouissance.

Gabriel Matzneff est connu du grand public pour être l’auteur d’un essai, Les Moins de seize ans, dans lequel il revendique son goût pour les jeunes gens. Pour autant sa vie de luxure, sinon de débauche, a ceci d’intéressant qu’elle n’est pas un long mouvement de décrépitude, une course à la déchéance, une lente autodestruction comparable à celle que vivent ceux qui ne s’appartiennent plus tout à fait, mais bien plutôt un effort constant pour se nourrir du péché en tâchant de ne pas en mourir. Loin de la simple et banale dépravation, il s’agit là de l’entretien méticuleux du vice, de la rigueur au service de la décadence. C’est là tout l’objet de la morale personnelle aussi contraignante qu’égoïste que l’auteur présente dans De la rupture.

Morale égoïste pour débauche objective

Entre stoïcisme et dandysme, entre impératif vital et recherche esthétique, Matzneff postule avant toute chose que la bonne vie, qui peut être la plus objectivement décadente, implique un certain nombre de renoncements et d’efforts. Loin du nihilisme de la déchéance, du laisser-aller et du pur relâchement moral, la vie du débauché se révèle être une vie parfaitement réglée. Alors, contre l’idée, sans doute largement empreinte de catholicisme, qu’être soi-même implique un combat permanent contre les passions présumées destructrices, l’auteur affirme qu’il importe d’être absolu avant tout : que rien ne nous fasse renoncer au plaisir, que rien ne nous fasse regretter de n’y avoir pas goûté ! Que rien ne nous retienne de rechercher la pleine satisfaction des désirs qui nous animent, et que rien, surtout pas l’ordre moral, ne s’oppose à cette quête de l’existence absolue qui s’achève dans la jouissance… « Aliénation ! » pourrait-on objecter. Pourtant c’est bien la liberté qu’il affirme cultiver ainsi, sa discipline le préservant toujours de la dépendance, de la souffrance qui naît de l’absence de réciprocité, ou de l’incapacité à retirer la moindre jouissance d’une situation quelconque. « À mes yeux, le bien et le mal n’existent que dans cette optique de la réalisation de soi. Le bien, c’est tout ce qui sert à nous libérer ; le mal, tout ce qui entrave cette libération », écrit-il. Certes, Matzneff récuse l’ordre moral que la société impose. Mais il s’inflige lui-même, guidé par une idée du bien et du mal, du raisonnable et du déraisonnable, une discipline exigeante qui, elle, ne sert que sa propre cause.

Le débauché moraliste montre à quel point il est difficile de se garantir une jouissance sans limite et sans entrave, et sa morale personnelle est l’assurance de ne pas sombrer, de ne pas se laisser piéger. Elle est ce qui lui permet toujours de s’appartenir, et de n’appartenir qu’à lui-même. Le cadre qui s’impose est donc logiquement celui d’un égoïsme parfait. Tout est acceptable, même la plus douloureuse des passions ; dès lors que l’on peut en tirer un quelconque avantage : « Si dans le cas qui nous occupe, je vous invite à ne pas vous dérober devant l’épreuve et à boire le calice jusqu’à la dernière goutte, c’est uniquement parce que ce calice et cette épreuve vont vous aider à vous mieux connaître, et donc à vous accomplir ; qu’ils seront les instruments de votre libération. »

Émotion et sensation

À l’évidence, la rigueur avec laquelle l’auteur appréhende les choses l’invite à la plus grande prudence quant aux émotions. Lui qui recherche d’abord la sensation met en garde contre les passions aliénantes et suggère que toute émotion, passion du coeur, qui ne serait pas récompensée par la réciprocité et donc, au-delà, par une passion des sens, ne vaut guère la peine qu’on y succombe : « En amour seule la réciprocité est capable de captiver un cœur orgueilleux. […] une fille que vous désirez et qui, parce qu’elle ne ressent pas ce désir, vous repousse, dès la minute que vous comprenez que c’est râpé, que jamais vous ne serez amants, vous devez transmuer votre élan de tendresse en mépris d’airain, rejeter cette petite conne dans le néant, lui rire au nez si elle vous propose d’être « amis », oublier son visage et son nom. Soyez implacable. » Facile à dire ! Ne pas perdre de temps, ne pas se laisser bercer par l’émotion lorsque celle-ci ne nous laisse voir que des mirages… Le primat de la sensation sur l’émotion tient toujours à l’individualisme du jouisseur, qui rejoint l’esprit égotique du dandysme : si la sensation n’est jamais que personnelle, éprouvée par et pour soi, l’émotion est le début d’une relation. Le sentiment met l’individu en péril, en ce qu’il l’attache à un objet qui peut, à tout moment, lui échapper.

L’émotion ne doit donc pas non plus détruire les souvenirs, qui n’appartiennent qu’à soi. Et si la rupture peut caractériser le douloureux passage de l’agréable au néant, à l’absence de plaisir, il faut la souffrir vraiment et ne pas chercher de palliatifs illusoires pour la contourner ou la fuir. La rupture se confond avec la fatalité, elle doit être comprise et acceptée. La combattre serait l’aliénation suprême, et la plus sotte de toutes : l’aliénation à un fantôme. Derrière la retenue que l’auteur invite à s’appliquer, il y a le projet d’échapper au regret. Matzneff veut pouvoir s’offrir le luxe d’une saine nostalgie, et ne surtout pas sombrer dans la fuite en avant du dépravé. « Gommer son passé, quelle sottise ! Le passé est en effet notre bien le plus précieux et même, si nous y réfléchissons, le seul dont la réalité soit irrévocable. […] Le passé récapitule tout et, n’en déplaise aux sectatrices de la page tournée, il le récapitule de façon irréversible. » C’est ici toute la rigueur du stoïcien qui se doit d’endurer la souffrance plutôt que de tomber dans le piège de l’oubli ou du palliatif. Essayer de les oublier, c’est assurément manquer d’élégance quant à celles et ceux que l’on a aimés. C’est aussi le symptôme d’un grand tourment. Tandis que souffrir, c’est encore vivre vraiment, s’avancer vers la libération à laquelle Matzneff prétend, et qui n’est autre que la satisfaction pleine et entière de l’individu dans l’abstraction de toutes les contraintes qui font obstacle à son bon plaisir. Pleurer seul est encore une façon plus sûre d’être libre que de courir après une ombre, une image, ou un vague souvenir. Plus certaine aussi que de se morfondre et de se figer dans le regret.

Dieu pour horizon

Le génie esthétique mis en oeuvre dans De la rupture tient aussi à la présence permanente de Dieu dans l’ouvrage. Tantôt avec le Christ, tantôt contre les théologiens qui invitent à l’oubli, Matzneff l’orthodoxe affirme : « Aussi ne devrez-vous pas tenir les ruptures — c’est-à-dire les pertes — que vous subirez pour un malheur, mais pour une excellente préparation à votre audience chez le roi des rois. » Si l’auteur, sans doute, refuserait qu’on fasse de lui un débauché exemplaire et archétypal, il pourrait invoquer ce souci permanent du salut et de l’au-delà. Il arguerait que sa vie, certes non conforme, est aussi et surtout « monacal ». On peut ressentir ceci, en lisant De la rupture, que Matzneff veut donner l’impression d’une vie qui serait certes contraire à la morale des hommes, et dissonante dans le concert du monde, mais qui n’est pas pour autant celle d’un damné.

Crédit photo de une : Léo Scheer