Mathieu Terrier, docteur en islamologie de l’École pratique des hautes études et professeur de philosophie, vient de publier aux éditions du Cerf une traduction commentée de la première partie du Mahbûb al-qulûb (L’Aimé des cœurs), ouvrage méconnu et néanmoins fascinant. L’auteur, Qutb al-Dîn Ashkevarî, philosophe chiite iranien du XVIIe siècle, y propose une audacieuse histoire universelle de la sagesse intégrant les grands noms de la Grèce antique.

PHILITT : Qu’est-ce qui vous a mené à travailler sur L’Aimé des cœurs, ouvrage fort tardif dans l’histoire de la philosophie islamique (XVIIe siècle), plutôt confidentiel comme vous le signalez, et écrit par un auteur discret, sinon mineur ?

Mathieu Terrier : Mon intérêt est d’abord venu d’une sorte de coïncidence destinale. Au début de mes études de philosophie, j’avais lu, dans l’Histoire de la philosophie islamique d’Henry Corbin (il en parle aussi dans En Islam iranien), quelques lignes où il décrit L’Aimé des cœurs d’Ashkevarî comme une « rhapsodie arabo-persane » de la sagesse, une histoire universelle de la sagesse depuis Adam jusqu’au maître de l’auteur, Mîr Dâmâd (m.1631). Cela m’avait interpellé et j’avais noté la référence en espérant un jour me procurer ce livre. Des années plus tard, devenu arabisant et résident à Damas, alors que je cherchais à me procurer divers ouvrages classiques de philosophie islamique, je tombai sur un livre en arabe mêlé de persan qui évoquait Socrate, Platon et de nombreux sages grecs, ce qui suscita mon étonnement et me décida immédiatement à l’acquérir. Je réalisai plus tard qu’il s’agissait du livre dont la description chez Corbin m’avait tant frappé.

Dans cet ouvrage, je redécouvrais les vies, maximes et pensées des philosophes grecs, mêlées à des hadiths d’imâms chiites dont je faisais connaissance par ailleurs, des dires possédant une indéniable valeur sapientiale. J’avais déjà abordé Avicenne et al-Fârâbî, je m’intéressais également au soufisme, et ce livre, qui échappe à toute norme du genre (puisqu’il ne s’agit pas d’une simple doxographie), nouait les fils de mes différents intérêts, tant anciens que nouveaux.

Ensuite, en me plongeant dans l’histoire de la période safavide en Iran, je me suis aperçu du caractère marginal de cet auteur – y compris géographiquement, puisque Lâhîjân est une sorte de bout du monde – qui me le rendait d’autant plus sympathique. Ashkevarî n’est mentionné quasiment nulle part dans les ouvrages prosopographiques chiites ou les ouvrages des savants occidentaux sur la période safavide.

Pouvez-vous nous rappeler la construction de l’ouvrage ?

L’Aimé des cœurs comporte trois parties, trois séries de notices. La première concerne la sagesse préislamique, d’Adam à Jean Philopon, en passant par Homère, Pythagore, Socrate, Platon, Plotin (nommé le « Shaykh grec »), etc. C’est à cette partie qu’est consacré mon livre. La seconde partie aborde les sages, philosophes, soufis, scientifiques de la période islamique. La dernière partie se concentre sur les grandes figures du chiisme : les imâms bien sûr, mais aussi les juristes et les penseurs chiites, jusqu’à Mîr Dâmâd.

Ashkevarî intervient très peu lui-même ; les notices sont constituées d’extraits d’histoires de la sagesse, de traités philosophiques, de hadiths et de poésie persane, mis en consonance, parfois en dissonance, les uns avec les autres. L’auteur puise à différentes sources et se contente d’organiser, d’orchestrer le tout, en une véritable symphonie des voix de la sagesse.

Quel statut exact Ashkevarî donne-t-il aux philosophes et sages grecs de l’Antiquité ? Quel est le degré de vérité qu’il accorde à leur pensée ?

Il ne s’agit pas ici de parcelles de vérité qui s’ajouteraient et prépareraient la venue de la prophétie, parce que, dans la théologie chiite, toute la vérité de la prophétie de Muhammad et de l’imâmat de ‘Alî est là dès le départ, avant même la Création. Dans la première notice de L’Aimé des cœurs, consacrée à Adam, ce dernier est présenté comme le premier sage de l’histoire précisément parce qu’il reconnaît la prophétie de Muhammad et l’imâmat de ‘Alî qui lui sont antérieurs.

Quant aux sages grecs, ce sont des hommes réalisés spirituellement, et non des philosophes proprement dits, qui recherchent la sagesse mais ne la possèdent pas. Certains d’entre eux sont présentés comme ayant reçu un enseignement initiatique des prophètes, de sorte qu’ils ont eux-mêmes quasiment le statut d’imâms. Ils participent donc de la vérité au sens platonicien, ils sont des manifestations, pour ainsi dire des théophanies de la vérité, sans qu’il y ait l’idée d’une vérité cumulative ou d’un progrès téléologique qui mènerait à l’islam.

Ashkevarî les considère-t-il comme des monothéistes ?

Oui, mais ce n’est pas toujours l’aspect central de leurs portraits spirituels. C’est le cas pour Pythagore, pour Socrate, dans une moindre mesure pour Diogène le Cynique, surtout présenté comme un ascète, un athlète de la vie spirituelle.

Sur le plan théologique et éthique, Ashkevarî considère ces sages grecs comme supérieurs aux philosophes musulmans, aux falâsifa [NDLR : les philosophes arabes s’inscrivant spécifiquement dans la tradition péripatéticienne : Al-Kindî, al-Fârâbî, Avicenne sont les principaux] abordés dans la seconde partie, car en bon disciple de Suhrawardî, il place la sagesse (hikma) au-dessus de la philosophie.

Une histoire universelle de la sagesse suppose-t-elle une sagesse universelle ? Dans quelle mesure peut-on parler ici d’une philosophia perennis, c’est-à-dire de l’idée que toutes les pensées traditionnelles reposent sur les mêmes principes philosophiques, malgré quelques différences négligeables de formulation ?

L’approche d’Ashkevarî se distingue de la philosophia perennis par cette pluralité qu’il maintient dans son livre. Il cherche dans une certaine mesure à harmoniser les données, mais pas à les synthétiser pour définir un universel de la sagesse qui serait à la fois celle des Grecs et des musulmans. Et même parmi les Grecs, il maintient une pluralité des thèses. Il ne fait pas ce que fait al-Fârâbî (ou le pseudo-Fârâbî) qui tentait de résorber la contradiction entre Platon et Aristote. Il maintient des tensions théoriques et pratiques entre des sages grecs. Il distingue aussi nettement entre les soufis et les falâsifa.

Ashkevarî entend montrer que la vérité se manifeste universellement dans l’histoire, mais c’est un universalisme à géométrie et à géographie variables : l’idéal de la sagesse n’est pas participé également à toutes les périodes et en tous les lieux. Il n’a pas le souci d’universalisme au sens moderne. Il fait même montre d’un certain exclusivisme historique, civilisationnel et confessionnel, centré sur les Grecs dans la première partie et sur les chiites dans la troisième. Entre les deux, la deuxième partie rassemble des philosophes, traducteurs, médecins et autres savants juifs, chrétiens et indiens, pas seulement des musulmans… Mais cette deuxième partie a un statut un peu étrange, puisqu’il n’y est plus tant question de la sagesse que de sciences naturelles. On y perd un peu la dimension sapientiale d’une histoire des théophanies de la vérité.

Mais il est tout de même question du médecin Galien dans la première partie. Comment y expliquer la présence d’un représentant des sciences naturelles ?

Galien est effectivement une figure, si l’on peut dire, sécularisée de la sagesse, et se situe à un niveau qui n’est pas celui de la théophanie du vrai. Sa fonction, qui justifie sa présence ici, est de clore l’histoire de la médecine comme partie de la sagesse. Après lui, la sagesse proprement dite passe définitivement aux philosophes, à la période préislamique, avant d’être portée par les imâms et par les soufis après la venue de Muhammad.

Écrire une histoire de la sagesse, cela suppose une certaine philosophie de l’histoire. Quels en sont les principes fondamentaux pour Ashkevarî ? Qu’est-ce qui distingue son approche de la dialectique hégélienne par exemple ?

Derrière l’objectif apparent du livre, rapporter les vies des sages du passé pour combler leur absence au présent, il y a bien en effet une philosophie de l’histoire, structurée par des schèmes fondamentaux du chiisme.

Le premier est un dualisme foncier et principiel entre le Bien et le Mal qui a des implications historiques. Il y a un combat entre la sagesse et les ennemis de la sagesse. Il est vrai qu’Ashkevarî est discret sur ces ennemis, mais les sages sont toujours en butte à une masse inculte, à des gouvernements corrompus, etc.

Le second est un rapport dialectique entre manifestation et dissimulation : tantôt le vrai se dit explicitement, tantôt il s’exprime en symboles qu’il faut interpréter. Cette doctrine d’une alternance, dans l’histoire de la sagesse, de cycles de manifestation et de dissimulation du vrai, est plus ismaélienne que chiite duodécimaine, mais Ashkevarî la soutient dans sa notice sur Adam qui ouvre la première partie de L’Aimé des cœurs. La deuxième partie, elle, comprend des cycles de dissimulation pendant lesquels la sagesse est comme enfouie sous le vêtement des sciences naturelles, bien qu’elle se manifeste chez les soufis des fondations, des disciples des imams chiites.

Ashkevarî est anti-hégélien en ce sens qu’il n’y a pas pour lui de réalisation progressive de l’Esprit, puisque le vrai est présent tout entier avant même le début de l’histoire. L’histoire de la sagesse est une succession d’épiphanies du Vrai qui se font écho, elle n’obéit pas à un plan téléologique. S’il devait y avoir un sens de l’histoire, il serait plutôt régressif : dans la première partie, il y a une certaine dégradation entre les plus anciens sages grecs, comme Pythagore, imâm et quasi-prophète, et le dernier philosophe de l’Antiquité tardive, Jean Philopon. La lumière du vrai, tirée de la « niche aux lumières de la prophétie » – en référence au verset coranique 24, 35 – commence à s’estomper. Il est alors temps que Muhammad arrive et, surtout, que l’imâm se manifeste.

La philosophie de l’histoire d’Ashkevarî est donc chiite. Plus généralement quels sont les principes d’une « philosophie chiite » ?

L’expression est de Corbin qui a publié sous ce titre deux ouvrages de Haydar Amôlî (m.1385). Elle est énigmatique appliquée à un auteur qui se consacre principalement à concilier chiisme et soufisme, sans vraiment parler de philosophie.

Mais l’expression prend tout son sens appliquée à Ashkevârî. D’abord par son souci d’harmoniser les sagesses des philosophes grecs – censés avoir été plus ou moins initiés par des prophètes – et les hadiths des imâms chiites, en montrant parfois les correspondances presque littérales entre eux. Il faut rappeler que les imâms chiites n’étaient pas des chefs politiques mais des maîtres de vérité, des directeurs spirituels. Leurs hadiths sont de nature ésotérique, parfois non rationnelle, mais suggèrent toute une métaphysique et une théologie philosophique. Cet enseignement para-philosophique des imams, Ashkevarî s’emploie à le croiser, par hybridation, avec une sagesse grecque comprenant une dimension religieuse essentielle. Celle-ci n’est pas une invention des historiens musulmans, c’est plutôt en Occident que l’on a eu tendance à la refouler pour faire des Grecs de purs rationalistes. Pour les historiens de la philosophie et les philosophes de l’islam, et particulièrement pour Ashkevarî, en tant que chiite et soufi, cette part théologique et mystique de la philosophie grecque va de soi.

Ce que cette philosophie a de proprement chiite, c’est aussi cette dialectique du zâhir et du bâtin, de l’apparent et du caché, qui est en toute chose, y compris dans la figure du sage qui a elle-même une apparence exotérique et une dimension ésotérique.

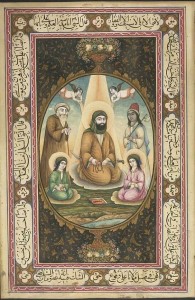

Le chiisme, c’est l’imâmologie. C’est l’idée d’une primauté du sens spirituel sur l’apparence littérale, primauté incarnée dans une personne, qui est l’imâm. Autrement dit, l’idéal du vrai se manifeste, pour ne pas dire « s’incarne », dans une personne concrète, celle de l’imâm, jusque dans son absence, puisque pour les chiites, le douzième imâm n’est pas mort mais en occultation depuis 874, et réapparaîtra comme le Mahdî à la fin des temps. Entre-temps, il ne peut être un maître de vérité, mais les hadiths de ‘Alî et des imams suivants, soigneusement recueillis par leurs disciples et compilés par des savants des siècles suivants, suffisent à féconder la philosophie dans le chiisme. Cette idée d’une manifestation personnelle de la sagesse, Ashkevarî la retrouve dans la conception grecque antique du sage, comme il la retrouve ensuite dans la conception soufie du maître spirituel, qu’il place au-dessus du philosophe rationaliste.

À quel point cette « histoire de la sagesse universelle » est-elle universelle ? Intègre-t-elle des figures hindoues ou chinoises par exemple ?

Dans l’introduction de L’Aimé des cœurs, traduite dans le livre, Ashkevarî évoque surtout les Chaldéens et les Égyptiens. Il mentionne également Bouddha et les Chinois, mais sans s’étendre, probablement faute de sources.

Durant la période safavide, il y avait des échanges nombreux entre l’Inde et l’Iran. Ashkevarî lui-même aurait effectué un séjour en Inde, comme le faisaient nombre de savants chiites d’Iran pour y assouvir librement leurs penchants soufis, le soufisme étant alors réprimé en Iran. Ashkevarî consacre plusieurs pages de son introduction à l’Inde, aux sages indiens spécialistes de la discipline du souffle, de la concentration et de l’imagination. Il présente les Indiens comme ayant une spiritualité plus forte que les autres peuples, ce dont témoignent leurs principes astrologiques : pour eux, Saturne est une planète favorable et Jupiter une planète défavorable, alors que c’est l’inverse dans l’astrologie grecque par exemple. La raison en est que Jupiter est favorable aux bien matériels et Saturne aux biens spirituels : les Grecs préféraient les premiers et les Indiens les seconds.

Reste que dans la suite des notices bio-doxographiques, il n’y a pas de place pour les traditions non grecques et non islamiques. La seule exception est Zoroastre, sujet d’une notice qui le présente comme l’annonciateur du Mahdî, ce qui est une affirmation explicite d’une convergence entre le zoroastrisme et le chiisme.

Hormis cela, il est vrai que l’universalisme d’Ashkevarî est très centré sur la Grèce. Mais ce n’est pas la Grèce du « miracle grec » ; les Grecs sont les passeurs d’une sagesse qui leur vient d’ailleurs. Les premiers sages grecs comme Pythagore et Thalès ont reçu leurs lumières au cours de voyages en Égypte et en Orient, où ils ont été initiés par des prophètes.

Ce que Platon faisait déjà dire à un prêtre égyptien dans le Timée : « Ah Solon, vous autres Grecs, vous êtes toujours des enfants (…) car vous n’avez dans l’esprit aucune opinion ancienne fondée sur une vieille tradition et aucune science blanchie par le temps. »

Oui, et Diogène Laërce rappelle dès la première ligne de sa Vie des philosophes que c’est une opinion répandue : « Quelques auteurs prétendent que la philosophie a pris naissance chez les barbares. » Opinion qu’il s’empresse d’ailleurs de rejeter.

Pour sa part, Ashkevarî, rappelle par exemple le fait que Porphyre soit originaire de Tyr. Si les plus anciens philosophes avaient puisé leur sagesse en Égypte, les plus tardifs, notamment ceux d’Alexandrie, ne sont déjà plus tout à fait des Grecs. L’hellénocentrisme de l’historiographie occidentale ne le concerne pas.