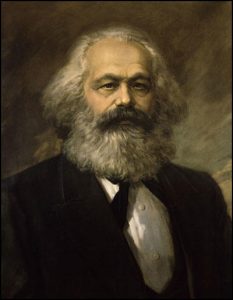

Dans son dernier ouvrage, Notre ennemi, le capital (Climats), Jean-Claude Michéa se réfère plus que d’accoutumée à l’œuvre de Karl Marx. S’il confirme la pertinence de l’analyse marxiste du fonctionnement du capitalisme, Michéa rappelle les limites et les vices originels du marxisme, parfois d’ailleurs similaires à ceux du capitalisme. Michea soutient également que Marx aurait pris conscience de ces limites à la fin de sa vie au contact des intellectuels populistes russes.

Dans la continuité de ses précédents ouvrages, Michéa n’hésite jamais à citer Marx quand il s’agit de démontrer la nature profondément révolutionnaire, et donc hostile au conservatisme et aux traditions, du capitalisme : « Ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelles qui – écrivait Marx en 1847 – distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes. » Michéa rappelle d’ailleurs qu’au XIXe siècle, partisans de l’Ancien Régime d’une part, et socialistes d’autre part, convergeaient dans leurs analyses de la modernité capitaliste, ce qu’illustre « l’admiration absolue que vouait Marx à l’œuvre de Balzac ». Mais dans Notre ennemi, le capital, Michéa soutient également la pertinence de la théorie de la valeur de Marx et sa notion de baisse tendancielle du taux de profit du capital. Pour Marx, seul le travail vivant produit de la valeur, en rapportant par lui-même plus qu’il ne coûte. Quant à la machine, « elle se contente de transmettre au fil du temps la valeur qui avait déjà été “incorporée” lors de sa fabrication ». Soumis par le jeu de la concurrence à une éternelle course à la productivité, le capitalisme doit sans cesse prendre appui sur les révolutions technologiques permettant des gains de productivité mais réduisant également la part de travail vivant dans la production et donc la production de valeur réelle.

La nécessaire société de consommation

Michéa explique que cette contradiction inhérente au capitalisme analysée par Marx n’a été résolue que temporairement au XXe siècle par l’avènement progressif de la société de consommation, d’abord par la logique fordiste (augmenter les salaires pour augmenter la demande) puis par les politiques de relance dites keynésiennes. Permettant une productivité croissante mais une baisse continue de la création de valeur, la société capitaliste est contrainte de produire toujours plus pour maintenir le taux de profit, et donc de consommer toujours plus. Occultée par le compromis fordo-keynésien, cette contradiction a resurgi dans les années 1970 et n’a été résolue, encore une fois provisoirement, que par l’intensification de la société de consommation sous couvert de progrès et de libération de l’individu, par la financiarisation de l’économie permettant de faire croître artificiellement la demande et par la conquête de marchés étrangers, le tout sur fond de marchandisation croissante des rapports humains.

S’il défend l’actualité de l’analyse marxiste du fonctionnement du capitalisme, Michéa dénonce l’idéal centralisateur, collectiviste et rationaliste des écrits du théoricien allemand : « La société tout entière a ceci de commun avec l’intérieur d’un atelier, qu’elle a aussi sa division du travail. Si on prenait pour modèle la division du travail dans un atelier moderne, pour en faire l’application à une société entière, la société la mieux organisée pour la production des richesses serait incontestablement celle qui n’aurait qu’un seul entrepreneur en chef, distribuant la besogne selon une règle arrêtée d’avance aux divers membres de la communauté. » (Misère de la Philosophie). Pour Marx, cet idéal d’une société réduite à un atelier unique sous la direction d’un seul chef n’est pas possible sous un régime capitaliste du fait de la concurrence. Loin de rejeter le modèle de société produit par l’infrastructure capitaliste, le marxisme proposerait de le parfaire en le rendant égalitaire et en résolvant ses contradictions par l’abrogation de la libre concurrence. Reprise par Lénine : « La société tout entière ne sera plus qu’un seul bureau avec un seul atelier, avec égalité de travail et égalité de salaire » (L’État et la révolution), cette logique a mené au totalitarisme soviétique, ce dernier n’étant pas pour Michéa une perversion du marxisme mais l’application logique de certains aspects de la pensée de Marx.

Les inspirations communes du marxisme et du capitalisme

Michéa remarque cependant que la société capitaliste n’a rien à envier au marxisme soviétique en matière de planification. Il suffit en effet de s’intéresser aux techniques de gestion et de production des géants économiques d’hier et d’aujourd’hui, de Ford à Walmart et Amazon pour constater que la rationalisation du vivant n’a pas cessé de croître depuis l’émergence du capitalisme et que la planification de l’existence y a atteint un niveau sans doute inégalé dans l’histoire. Multipliant les références aux thèses défendues aujourd’hui par les entrepreneurs idéologues du capitalisme moderne, Michéa établit un lien entre les idéaux d’hyperconnexion et d’organisation algorithmique de la consommation d’une part et le contrôle bureaucratique le plus froid d’autre part : « C’est ce rêve totalitaire d’un monde intégralement connecté (aux antipodes, par conséquent, de tout projet d’autonomie des peuples et des individus) qui définit l’imaginaire commun du socialisme policier et du capitalisme de la Silicon Valley ».

Ces convergences s’expliquent par la fascination exercée sur Marx par le développement sans précédent des forces productives mis en place par le capitalisme, seul capable de « conférer à la future société socialiste mondiale sa véritable assise matérielle et technologique » explique Michéa. Certes, la société capitaliste se distingue toujours fortement du marxisme par la libre concurrence des entreprises privées qui constitue un frein à la centralisation des puissances économiques. Michéa rappelle alors les propos d’Orwell : « L’ennui avec la concurrence, c’est qu’il y a toujours un gagnant. Le professeur Hayek nie que le capitalisme libéral mène nécessairement au monopole, mais dans la pratique c’est bien là que ce système a mené. » Même si les tensions géopolitiques représenteront sans doute toujours un obstacle à l’avènement de l’atelier mondial unique prôné par Marx, la libre concurrence du monde capitaliste mène systématiquement à la concentration du capital et donc aux dangers de la centralisation du pouvoir, quand bien même ce dernier ne serait pas étatiste.

Opposé tant à l’étatisme marxiste qu’au centralisme privatisé que génère la logique du capitalisme, Michéa prône le recours aux notions proudhoniennes d’autogestion, d’économie décentralisée et communale, assurant aux individus leur autonomie face au capital et à l’État, et leur droit « d’exercer un contrôle direct sur leurs conditions d’existence immédiate ». Autant d’idées jugées petites bourgeoises pour un marxiste et ne pouvant être tolérées dans une économie capitaliste moderne qu’à condition de constituer une première étape, sous peine d’être qualifiées d’archaïsmes et d’obstacles au développement. Ne concevant l’homme que comme producteur ou consommateur, marxisme et capitalisme se rejoignent dans leur commune opposition aux modes de productions communautaires et traditionnels dont le conservatisme et l’enracinement charnel à la nature sont autant de freins à la consommation et à l’efficience économique du matériel humain. Longtemps incarnée par la production agricole, cette économie organique est aujourd’hui représentée par toute tentative d’économie locale par opposition tant aux titans mondialisés de l’industrie et des services qu’aux géants de l’économie numérique d’aujourd’hui et demain, lesquels imposent au nom du progrès une logique rationaliste et marchande des comportements humains.

L’influence des populistes russes

Sur un plan politique, Michéa critique l’abstraction marxiste d’une lutte entre producteurs et capitalistes sans considération de leurs conditions réelles de vie. Cette opposition poussa Marx à dénigrer les petits propriétaires terriens jugés trop capitalistes tandis qu’il élargissait constamment la catégorie des producteurs : « Dans ses Théories sur la plus-value, il n’hésite pas à écrire qu’il est désormais nécessaire d’inclure dans la classe des ouvriers productifs “tous ceux qui collaborent d’une manière ou d’une autre à la production de la marchandise, depuis le travailleur manuel jusqu’au manager [le directeur] et l’engineer [l’ingénieur] pour autant qu’ils sont différents du capitaliste” ». Michéa évoque cependant à plusieurs reprises la thèse selon laquelle Marx aurait peu à peu compris les limites de sa vision abstraite du travailleur. Cette prise de conscience se serait produite par le contact tardif du philosophe allemand avec les intellectuels populistes russes, les narodniki. Ceux-ci, « tout en acceptant entièrement, par ailleurs, l’analyse marxiste de la dynamique du capital, refusaient avec autant d’obstination les principales conclusions politiques qu’en tiraient Lénine, Plekhanov ou Trotski, et notamment leur fétichisme “occidentaliste” de la croissance et de la grande industrie ». L’incitant à relativiser la prépondérance du prolétariat industriel, les populistes russes auraient en effet ébranlé la foi de Marx en la supposée neutralité axiologique des progrès technologiques, ces derniers devenant les vecteurs du capitalisme, et l’auraient poussé à reconsidérer son jugement sur les sociétés paysannes traditionnelles. Rencontrant ces intellectuels, notamment Elizabeth Dmitrieff (future membre de la Commune) à Londres en 1870, Marx aurait accepté l’idée que d’autres socialismes soient possibles, dans lesquels l’ouvrier producteur ne se verrait pas attribuer le rôle de révolutionnaire messianique et dans lesquels l’organisation communale agricole ne serait plus condamnée pour son conservatisme hostile à l’avènement de la grande usine mondiale égalitaire. Michéa remarque d’ailleurs que le philosophe marxiste Henri Lefebvre « n’hésitait pas à relier “l’inachèvement du Capital” à ces nouvelles interrogations philosophiques que la découverte du populisme russe avait suscitées chez Marx ».