Dans Rue des Maléfices, paru pour la première fois en 1954 sous le titre Enchantements de Paris, le poète et résistant Jacques Yonnet (1915-1974) révèle, dans le contexte de l’Occupation, l’existence d’un Paris sous-terrain où les fantômes côtoient les griots et autres jeteurs de sorts.

[Cet article est paru initialement dans PHILITT #9]

Il y a la face lumineuse de Paris, celle qui a fait sa réputation internationale depuis des siècles. C’est le Paris touristique, historique, admiré et jalousé par le monde entier. C’est le Paris « plus belle ville du monde » qui n’a de rival que Rome. On y imagine les femmes belles et les hommes élégants, les monuments somptueux, la vie culturelle intense avec sa bohème raffinée et ses avant-gardes artistiques. Ce phare de la civilisation européenne n’a pas usurpé le surnom de « Ville lumière » qu’on lui a attribué pour l’impressionnant développement de son éclairage public. Mais, quand les falotiers viennent effectuer leur quotidienne besogne, à savoir éteindre les réverbères, Paris change alors de visage. La « Ville lumière » révèle sa part d’ombre et de mystère. Un aspect qui n’est pas, comme on pourrait le croire au premier abord, une conséquence de la nuit, une sorte de Paris négatif qui ne se manifesterait que sur le mode de la privation de lumière. Non, le Paris magique et méconnu, celui que nous décrit Jacques Yonnet dans Rue des Maléfices, possède sa positivité propre. C’est un Paris essentiel et non contingent, un Paris littéralement fondamental, dans le sens où c’est sur cette bourbe et sur l’engeance qui s’y agite que se tient sa grandeur. Et près de la rue des Maléfices se cache le vrai centre de Paris. Seuls les profanes imaginent qu’il se trouve sur le parvis de Notre-Dame, symbolisé par une plaque de cuivre, « le point zéro des routes de France ». C’est en répondant à une question du charismatique Danse-Toujours, triste sire illettré adorateur de François Villon, que Jacques Yonnet l’apprend au lecteur : « Le centre… tel que tu dois le concevoir… c’est le puits de Saint-Julien-le-Pauvre. Le « Puits de Vérité » depuis le IXe siècle. » La légende veut que le puits recelât une eau miraculeuse.

Witchcraft Street

Pour Jacques Yonnet, ceux qui ne connaissent que le Paris lumineux sont des ignorants. La surface ne dit rien du cœur. Et le poète a sondé ce cœur sombre et tourmenté. Il s’est familiarisé avec la moindre de ses pulsations et a découvert ses péchés les plus inavouables. Il a recueilli des témoignages en tout genre, il a fréquenté des individus peu recommandables, certains lui ont fait des révélations, d’autres lui ont carrément montré les signes de « l’autre-monde ». Jacques Yonnet l’affirme sans détour : « Il n’est pas de Paris, il ne sait pas sa ville, celui qui n’a pas fait l’expérience de ses fantômes. » Et les fantômes se manifestent plus volontiers aux abords de la rue des Maléfices, qu’on a rebaptisé avec précaution rue Zacharie, près de Saint-Séverin et la Huchette. On pourrait croire à un délire mais Jacques Yonnet a été initié et il est formel : « […] un Anglais, le docteur Garret, qui possède un document extraordinaire : il me l’a montré à Sydenham, en 1935. C’est un plan du quartier de la Sorbonne dressé vers 1600 par les pensionnaires du collège des Irlandais. La rue Zacharie […] y est désignée sous le nom de Witchcraft Street. » Dans un passé plus lointain, elle a aussi connu d’autres noms : rue des « Trois-Chandeliers » ou encore rue de l’ « Homme-qui-Chante » vers la fin du XIIIe siècle. L’appellation « Trois-Chandeliers » faisait référence à une cérémonie d’exorcisme. « Le rite ancien voulait que, pour jeter le « Grand Anathème » et conjurer le pouvoir maléfique attaché à un homme ou à un objet, trois prêtres revêtus de leurs étoles d’apparat, après avoir récité les formules consacrées, jetassent avec force sur le sol trois chandeliers portant chacun trois cierges allumés. » En revanche, on n’en saura pas plus sur l « Homme-qui-chante », « probablement fort belle légende, aujourd’hui à jamais oubliée ».

Jacques Yonnet cite Pasteur en exergue d’un chapitre : « Les Anciens avaient compris la toute-puissance du dessous des choses. » Car les bas-fonds de Paris sont tout imprégnés de magie ! Magie que le monde moderne aime à ignorer en même temps qu’il s’applique à en cacher les signes. Autrefois, la Bièvre, confluent de la Seine, traversait Paris à visage découvert. Depuis 1912, la rivière est entièrement bétonnée et donc invisible. Quelques rares sections sont encore accessibles et c’est en explorant une cave que Jacques Yonnet et ses comparses ont eu accès à l’une d’entre elles. L’expérience fut a priori décevante, « soixante mètre d’exploration dans un couloir voûté » puis « une grille infranchissable », mais l’auteur trouva tout de même une « statuette nègre » qui confirma certaines théories : « […] le confluent Bièvre-Seine était autrefois le lieu où logiquement devaient se réunir sorciers et satanistes. » Cette statuette, que les « eaux de Bièvre, si riches en tanin avaient protégé […] de la putréfaction » présentait tous les traits caractéristiques d’une poupée vaudou : « Quatre clous forgés en triangle étaient plantés dans la poitrine » ; « Il y avait dans chaque œil une pointe enfoncée. »

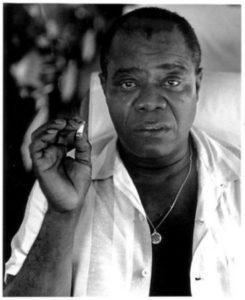

Toutes ces traditions ne sont pas perdues ; elles sont, d’une certaine manière, renouvelées. Jacques Yonnet le découvre lorsqu’il accompagne son ami congolais Yaya Bafoundé dans une cave du quartier Saint-Séverin et assiste à un rituel dirigé par un griot, sorte de chamane officiant en Afrique de l’Ouest. Quelle ne fut pas sa sidération lors de « l’épreuve » où le griot fut séparé de sa « conscience subjective » et que toute l’assemblée – « quarante torses de jais et d’ébène » – déploya, d’un même mouvement, une force physique et psychique prodigieuse pour le repêcher, pour ramener son âme dans son corps. Détail important : à cette cérémonie participait un Afro-américain corpulent affublé d’une cicatrice, « marque de l’embouchure d’une trompette ». « Il s’agit de l’un des « grands » du jazz. Son nom est célèbre dans le monde entier. Il m’a fait promettre de ne pas le révéler […] », soupire Jacques Yonnet. Louis Armstrong correspond parfaitement à la description.

Le Vieux d’après Minuit

Mais la rue des Maléfices ne se résume pas à des rituels et des légendes exotiques. Il existe aussi – surtout – du surnaturel « bien de chez nous ». Le fantôme le plus célèbre du quartier, celui dont personne ne doute en réalité de l’existence, se nomme le « Vieux d’après Minuit ». Quand les bistrots du « village » ferment, ce spectre bienveillant se manifeste soudainement par un rire chaleureux et énonce avec malice une vérité « contre quoi il n’y a plus rien à dire ». Alors que Jacques Yonnet passait la soirée dans un bouge nommé les Quatre-Fesses, lui et ses camarades l’ont vu. Il était tard et le rideau était tiré. Impossible de pénétrer par la porte ou par la fenêtre et, pourtant, alors que la conversation battait son plein, le Vieux est apparu. « Nous n’avions ni remarqué ni « senti » sa présence. Il se caressait la barbe, dans son coin de pénombre, content de son petit effet. Ce qui me surprit le plus est qu’une fois la première seconde d’émotion passée, personne ne sembla tellement étonné. » Après avoir, comme à son habitude, écouté sagement ce qu’il se disait et formulé une mystérieuse sentence, « le Vieux avait disparu, évaporé devant sa tasse vide ». Le « Vieux d’après Minuit », personnage récurrent du récit de Jacques Yonnet, permet de résoudre certains conflits en mettant les hommes face à leurs mensonges.

Ce justicier fantomatique fait office d’exception. Rue des Maléfices, rares sont les apparitions sympathiques. Ce qui est entouré de mystère n’aspire pas nécessairement à faire le bien. Dans son catalogue, Jacques Yonnet a plutôt sous la main des individus étranges prêts à vous maudire pour un regard. Il y a d’abord ce Gitan qui jeta un sort à son ami tenancier Valentin et à son chien. D’un geste de la main, « les doigts comme deux V horizontaux », il les rendit malades et déprimés. Le chien refusa de s’alimenter et perdit ses poils. Valentin souffrit d’une fatigue terrible et de démangeaisons qui firent de lui un écorché vif. Accablé par son sort, il n’eut plus la force de s’occuper de son café. Il y a ensuite l’odieux Goupil, réincarnation d’un félin roux et borgne, qui brisa la pauvre Mina dont l’unique plaisir consistait à prendre soin des chats errants du quartier. Chaque soir, dans sa colère sadique, Goupil pendait ou noyait un des chats de Mina. Après une dispute, Jacques Yonnet pénétra dans leur chambre : plus de traces de Goupil ou de Mina, seulement une petite chatte grise pendue au vasistas. On citera aussi Sacchi le « Corse » qui s’était empêtré dans un conflit avec Danse-Toujours. Après avoir reçu une raclée de la part du sublime brigand, il contacta le dinandier Klager qui lui prépara une mixture faite à base de « macchabées » afin de frapper d’un maléfice celui qui l’avait humilié. C’est donc une véritable tératologie que Jacques Yonnet établit dans Rue des Maléfices. Et les monstres sentent le vécu ! Le lecteur sceptique pourra toujours avancer que l’écrivain avait une imagination fertile. Quoi qu’il en soit, lorsqu’il se promènera rue Xavier-Privas (nom actuel de la rue Zacharie), gageons que son regard aura changé et qu’il cherchera à son tour les signes de « l’autre-monde ».

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.