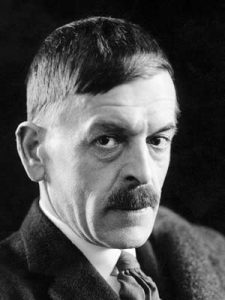

Les Éditions Zoé complètent leur bibliothèque ramuzienne de deux ouvrages, en rééditant Posés les uns à côté des autres, inédit du vivant de Ramuz, et Taille de l’homme. Publié en 1933 en Suisse et deux ans plus tard chez Grasset, Taille de l’homme est le premier essai politique de Ramuz : suivront Questions et Besoins de grandeur. Dans Posés les uns à côté des autres, sorte de recueil de nouvelles, Charles-Ferdinand Ramuz relit l’Apocalypse de Jean de Patmos et exprime son sentiment religieux. Dans la métaphysique paysanne se réconcilient sa ferveur païenne, son goût pour la matière et ses intuitions pré-chrétiennes.

Posés les uns à côté des autres s’ouvre et se clôt par un suicide. Celui du vieux Menétrey d’abord qui, comme il se juge bon à rien, se pend un soir pour ôter le poids de son existence à sa fille ; celui de la jeune Adrienne dont l’histoire occupe la plupart des chapitres et qui se jette à l’eau, comme l’Ophélie de Shakespeare, par chagrin d’amour, et peut-être aussi par folie. Posés les uns à côté les autres, les hommes le sont d’abord dans la mort, une fois en terre. Le roman ramuzien s’organise autour du funèbre, comme un village se construit autour du cimetière ou du clocher, si bien qu’à chaque enterrement, « le cocher n’a pas besoin de se servir de son fouet, ni de retenir sa bête, tellement, depuis le temps, elle sait l’allure qu’il lui faut prendre ». Les hommes ôtent leur chapeau, les femmes parlent bas et la cloche sonne : « on sonnait pour les morts », formule répétée à la fin de La grande peur dans la montagne. Et dans l’esprit de tous les camarades du vieux suicidé : « Peut-être qu’il a bien fait. » Chez Ramuz, la religion obéit donc à sa vocation première : elle relie les hommes, posés les uns à côté des autres. Est-elle seulement cela ? Pour qui sonne le glas de Pully, le village dont Ramuz s’inspire pour la géographie de ses derniers romans ?

À plusieurs reprises dans son Journal, Ramuz se confie sur son travail poétique qu’il définit comme « l’introduction en toute chose du sacré ». Au 1er novembre 1941, on lit : « Mes idées me viennent des choses. […] j’ai toujours été tendu vers l’expression, qui est donc de restituer fidèlement cette image qui s’est déposée en nous, – et non la chose en elle-même, mais la chose telle qu’elle est devenue au cours de son trajet du dehors au dedans. » La poétique ramuzienne repose donc sur la « dialectique du dehors et du dedans » dont parle Bachelard dans La poétique de l’espace. Ce dualisme platonicien parcourt toute l’œuvre de Ramuz. Il suffit d’ouvrir Posés les uns à côté des autres où la mort du vieux Menétrey, dans les premières pages, est décrite comme une corde tendue « entre la partie de son corps par où passe le souffle, par où se fait la communication entre soi-même et le dehors, et ce dehors ; et il n’y aura plus de communication, il n’y aura plus de dehors ni de soi-même ». Ailleurs, la vision ramuzienne par excellence : « [I]l est sorti : et un petit soleil a percé les nuages, ce qui a fait que son ombre a été sur la route et que cette ombre allait derrière lui. » Or le supposé platonisme de Ramuz s’arrête là où commence son matérialisme : « [J]e n’ai de goût que pour la matière », écrit-il plus loin dans son Journal. Le dehors ne tombe pas dans le dedans comme en exil après la chute, mais se loge dans la conscience du vulgaire comme le sacré dans le profane.

On lit dans Taille de l’homme : « Le pauvre homme est essentiellement un métaphysicien qui s’ignore. » À quoi ressemble cette métaphysique essentiellement matérialiste et dualiste ? D’une part, Ramuz met en scène l’intrusion de l’au-delà dans le là, les deux ordres étant soigneusement séparés, parfois même dès le titre : « la beauté sur la terre », « les signes parmi nous ». De l’autre, il considère la terre comme un cosmos que les dieux habitent encore et ruine par là-même l’idée d’une transcendance divine. La science de Ramuz est-elle une métaphysique païenne ou une mythologie pré-chrétienne ?

L’être plein et l’être rond

On connaît l’usage unique que Ramuz fait des pronoms personnels. Posés les uns à côté des autres ne déroge pas à la règle : « On est dans l’ombre avec le soleil tout autour de soi. » Une ambiguïté réside toujours au sein du sujet ramuzien. Discours direct libre et indirect libre brouillent les pistes grammaticales et le sujet requiert souvent d’être recomposé a posteriori. Parfois, le « on » se confond tout à fait avec le « nous » et remplit sa fonction usuelle : signifier une multitude de sujets, posés les uns à côté des autres. Parfois encore, il désigne bien le sujet indéfini, indéterminé : « On sonne, Mlle Cosandey avait été répondre. » Mais Ramuz prolonge l’existence grammaticale du « on » jusqu’à lui donner une autonomie particulière dans la phrase. Quelques lignes plus loin : « Mlle Cosandey devait poser des questions, on devait lui répondre ; on lui répondait de plus en plus longuement. » Jusque-là sans intérêt, sinon celui de manifester l’acte de sonner, le « on » devient un sujet à part entière sous l’effet de la syntaxe ramuzienne.

Au début de Posés les uns à côté des autres : « Ils sont entrés au café » ; « le malheur c’est qu’on n’a plus beaucoup d’argent » ; « on n’en a même plus du tout » ; « seulement le patron nous connaît et nous fait crédit ». Du « ils » narratif on passe, en quelques mots, au « on » qui n’est pas encore inclusif mais d’une objectivité plus intime que le « ils ». Non seulement on entend les membres du « ils » discuter entre eux du peu d’argent qu’ils ont, en prononçant la formule, mais surtout on les voit, avant même de les entendre, fouiller dans leur portefeuille. Et à la formule suivante, Ramuz effectue même un travelling optique qui nous permet de mieux y voir : dans le passage du « ils » au « on », le sujet s’élargit et se condense ; dans le passage du « on » au « nous », la tension grammaticale se résout, puisque l’on retrouve le discours direct libre.

En bref, la première impression que donne le « on » est d’abord celle d’un peuple qui se déplace avec le narrateur. C’est parfois le cas, puisque le village de Ramuz se déplace comme un seul homme chez les Parisod, à la fin du roman, pour apprendre la mort de la jeune Adrienne à ses parents. Si l’on suit cette lecture, le « on arrivait chez les Parisod » ne surprend pas. On peut lire cette formule autrement, non pas comme le mouvement de plusieurs personnes qui se rendent à un endroit, mais comme la progression d’une caméra, un plan-séquence proprement cinématographique. C’est d’autant plus vrai de la phrase suivante : « Quelques pas plus loin, c’était la maison des Parisod. » Les protagonistes n’y sont pas encore arrivés mais, en disant cela, le narrateur y est déjà. Le recours au « on », comme les va-et-vient d’une caméra, vise à faire disparaître la voix narrative, ou plutôt à faire du narrateur un spectateur et un auditeur, lui-même posé à côté des autres membres de la communauté. Dans le « on » ramuzien transparaît donc l’omniscience de l’écrivain autant que celle du métaphysicien.

L’intuition métaphysique de Ramuz s’exprime en des termes simples, presque vagues : les hommes et les choses, les espaces et les temps sont posés les uns à côté des autres. Non pas jetés dans l’existence mais déposés afin qu’ils coexistent, d’où l’usage récurrent du participe présent. Dans La grande peur dans la montagne, par exemple : « [I]ls avaient le coucher de soleil derrière eux, derrière eux ils avaient la haie, ils s’asseyaient dans l’herbe. Ils étaient bien, ayant le coucher de soleil et aussi la haie derrière eux. » L’être se manifeste dans des étants successifs dont l’écrivain, à mi-chemin entre le phénoménologue et le voyant, doit saisir les formes. L’être-là ramuzien repose donc sur « l’être-l’un-avec-l’autre quotidien » au sens où Heidegger l’entend dans Être et temps (§27). Le « on » ne répond certes pas au « qui » du Dasein, ou bien en tant que sujet « neutre ». Dans le « on sonne à la porte » et le « on lui répondait longuement », il s’agit toujours du « on », et pourtant on ne peut pas dire, avec Heidegger, que « nul n’était là ». Le « on » ramuzien, s’il prescrit le mode d’être de la quotidienneté, n’a pas pour « caractère existential », comme chez Heidegger, la médiocrité, encore moins l’inauthenticité. Au contraire, le « on » est un « je » dont le contenu ontologique aurait été alourdi, voire arrondi. Il porte en lui un « être plein », voire l’« être rond » dont parle Bachelard dans La poétique de l’espace. La formule que Bachelard emprunte à Jaspers – « l’être est rond » – se vérifie particulièrement dans la poétique de Ramuz chez qui l’être rond propage sa rondeur et le calme qu’elle inspire : rondeur de la voûte qui clôt le cosmos autour de soi, rondeur du « soi », qui est la rondeur du soleil, et dont chaque personnage fait le tour sans parvenir à la pénétrer. Être plein ou plein d’être, le « on » possède la double nature du pronom indéfini et du pronom pluriel. Le sujet, en plus d’être indéterminé, porte en lui une multitude d’êtres. Derrière la grande syntaxe paysanne adossée à l’emploi du « on » multiple et coupablement inquiet se dresse une métaphysique, paysanne elle aussi.

On ne saurait suffisamment insister sur le matérialisme pieux et la poétique anti-abstractive de Ramuz. Lorsqu’un personnage se met à penser, le malheur n’est jamais loin. André Charton, un soir, sort marcher dans le village pour mettre ses pensées au clair. Il mène une authentique méditation philosophique, pose quelques questions fondamentales, aussitôt suivies d’un « qu’est-ce que ça veut dire ? ». Devant les abîmes ouverts par sa réflexion, il presse le pas : « Il ne faut pas penser ; penser est une maladie. » Le goût ramuzien pour le « on » aurait pu conduire le personnage à la réflexion rigoureuse de celui qui pense l’être dans ses déterminations générales. Préoccupation de philosophes, auxquelles Ramuz est peu sensible. Dans Taille de l’homme, il reproche justement aux philosophes et sociologues d’avoir départagé l’humanité autour de la res cogitans. Or l’homme qui pense est un mendiant, celui qui songe est un dieu, lit-on dans Hypérion. Le « on » est toujours le support d’une rêverie qui, comme le songe de Booz, décide du sort d’un peuple entier. Justice sera rendue à celui qui, le soir, « a sur le dos le poids de la journée, une journée de quatorze heures » – on pense au vers de Pound qui ouvre les Cantos pisans : « L’énorme tragédie du rêve dans les épaules courbées du paysan. » Et Ramuz d’inverser dès ici-bas les deux humanités que les diseurs et autres sophistes des temps modernes ont distinguées : le pauvre homme, métaphysicien qui s’ignore.

Le sixième sceau

Les derniers païens sont dans les romans de Ramuz : païen au sens premier de paganus, c’est-à-dire paysan. Les personnages de Ramuz gravissent des montagnes et mangent la soupe. L’homme ne se nourrit pas seulement de pain mais aussi de visions divines, et pour cela il se rend dans les montagnes. Taille de l’homme : « Car les dieux sont nés des montagnes et c’est dans les montagnes qu’ils se sont réfugiés. On les y salue au passage, de temps à autre, s’étonnant de les y retrouver, et non pas allongés dans des textes, ni ensevelis dans des livres, mais tout debout encore et tout vivants, offerts aux yeux. » Vision divine et non parole : la religion de Ramuz n’est pas une religion du livre. Religion populaire, distincte de la religion pensante, elle ne subit aucune exégèse, ne divise pas les théologiens. Les romans de Ramuz regorgent de symboles païens. Dans la matière, véritable réceptacle de la Substance, le paysan voit Dieu car hylé et theos sont tous deux des réalités indéniables. Chez Ramuz, le cosmos est bien cette vaste activité complexe de choses qui existent, se meuvent et produisent des effets. Et tout cela est Dieu. Lorsque le prophète Anzévui, vieux guérisseur dans Si le soleil ne revenait pas, annonce : « le soleil vomira rouge, et puis il ne sera plus là », il obéit à la même voix qu’aurait entendu Thamus, sous Tibère, lui commandant d’annoncer que « le grand Pan est mort ». Sans soleil, l’homme perd le cosmos et perd sa taille par la même occasion. L’apocalypse selon Ramuz, particulièrement dans Les signes parmi nous et Si le soleil ne revenait pas, apparaît donc comme essentiellement païenne.

Posés les uns à côté des autres offre une autre lecture de la foi ramuzienne. L’Apocalypse de Jean de Patmos pénètre la conscience des personnages en même temps que le texte entre dans la maison de Mlle Cosandey. Le « on » qui frappait à sa porte un peu plus haut – « la porte, c’est tout un cosmos de l’Entr’ouvert » écrit Bachelard – était un témoin de Jéhovah qui apportait à la vieille femme l’ultime écrit du Nouveau Testament. Autorité de celui qui a lu des livres, comme Anzévui. Jean le Visionnaire passionne immédiatement Mlle Cosandey parce qu’il parle de l’au-delà en des termes simples – « Il dit que le ciel c’est la terre, mais sans le péché » – ou bien parce qu’il a recours à des symboles païens pour décrire la fin du monde et la venue de l’Agneau en gloire. « Parce que vous avez été rachetés, le ciel se retirera comme un livre qu’on roule, les étoiles tomberont sur la terre, le soleil deviendra noir comme un sac de crin. » Quand Ramuz paraphrase sans la citer la célèbre image du sixième sceau, on pourrait la croire de sa plume, tant le style ramuzien est proche de celui des écrits évangéliques et eschatologiques. Si l’écrivain aborde la mort à plusieurs reprises, il n’évoque le salut qu’à mots couverts. Pourtant, ce que feuillette la vieille femme à qui on a mis dans les mains l’Apocalypse, ce sont surtout les maisons qui l’attendent là-haut et qu’elle peut choisir dès ici-bas. Une seule condition : le respect des commandements. Le catéchisme ramuzien se confond avec la sagesse païenne, l’apocalypse chrétienne avec la destruction du cosmos.

Pourtant, Ramuz sait ce qui sépare le « paysan grec » du « paysan chrétien ». Les temps sont posés les uns à côté des autres écrit-il : les anciens temps à côté des nouveaux. Or les temps anciens étaient à la fois parfaitement religieux et sans dieux. Les hommes vivaient en étroite harmonie avec le cosmos et il n’y avait rien chez les dieux que l’homme ne pût connaître immédiatement, étant prolongé par eux. Depuis, l’homme semble avoir perdu le cosmos : telle est la nostalgie du paganisme que l’Apocalypse inspire à D.H. Lawrence dans son essai sur Jean de Patmos. Quand l’individu commence à s’éprouver comme séparé de l’univers, il prend conscience de soi. Le drame ramuzien naît toujours de cette émancipation : la jeune Adrienne dans le présent roman, Thérèse dans L’Amour du monde, Clou qui disparaît dans La grande peur dans la montagne etc. L’idée de Dieu naît dans le cœur d’un homme seul pour lui servir de médiation avec le Très-Haut. Certes, l’homme a perdu sa taille à mesure qu’il a quitté le cosmos pour des espaces infinis qui effraient. Pour autant, en retrouvant un dieu situé en dehors de la matière et qui la régit entièrement, le paysan chrétien trouve une religion bien plus faite à sa taille que la païenne car « Dieu a été un de nous ». De sorte que la véritable religion du « paysan chrétien » dont parle Ramuz est celle de l’Apocalypse, c’est-à-dire celle du paganisme réconcilié avec le christianisme.

De même que D.H. Lawrence accusait les prophètes d’avoir volé leur poésie aux pré-socratiques – on retrouve les roues d’Anaximandre chez Ézéchiel, contemporains –, de même on pourrait reprocher à Ramuz de voler sa poésie aux anciens prophètes. On compte deux médiations entre les dieux païens et le theos chrétien : celle du cosmos au livre, puis celle du livre à la chair. Aussi le paysan ramuzien a-t-il le sentiment de retrouver la magnificence du cosmos dans la grandeur du Christ roi, immense Seigneur cosmique de l’Apocalypse qui a le soleil, la lune et cinq étoiles à ses pieds. Les personnages de Ramuz sont de ceux dont parle Paul de Tarse au début de l’Épître aux Romains, ceux qui pratiquent spontanément ce que prescrit la Loi parce qu’elle est inscrite dans leur cœur : « leur conscience en témoigne, ainsi que leurs arguments pour se condamner ou s’approuver les uns les autres » (2, 15). Indifférent à l’égard de la révélation, le paysan ramuzien n’est pas un homme du verbe. Lorsque l’un d’entre eux le manie, il inspire le respect et la crainte de tous : « [E]t les visages se tendaient en avant parce que le vieux à cheveux blancs s’était avancé. »

Ramuz est païen dans son rapport à l’espace ; chrétien dans son rapport au temps. À la métaphysique « de l’homme jeté dans le monde », il oppose celle des choses posées les unes à côté des autres depuis des temps immémoriaux. Contrairement au paganisme, il voit le vide qui sépare les choses et les êtres, et dans ce vide il entrevoit un dieu immatériel. Taille de l’homme : « [O]n ne se représente pas un dieu immatériel mais on peut aimer un Dieu immatériel pour peu qu’on sache qu’il nous aime. » Il y a bien un « cela est » silencieux qui accompagne en l’homme la pensée de toute chose qui intervient dans le cours de sa vie, « car tout s’explique en même temps que tout est en vie ». La transcendance chrétienne se loge donc dans un paganisme et un matérialisme pieux. Intrusion de l’au-delà dans le là : telle est la clé du drame ramuzien qui mérite d’être lu non pas comme une épopée fantastique mais comme une théophanie authentique.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.