Le génie de Vincent van Gogh fait l’objet d’un consensus qui dit assez peu de choses de la réalité de l’artiste et de son rapport profond à la peinture. Si l’on insiste souvent sur sa consommation d’absinthe et sur sa fin tragique, c’est pour mieux occulter l’essentiel : Van Gogh était un fou de Dieu. Marqué par le message des Évangiles bien plutôt que par les « théologiens glacés », son art était imprégné de la simplicité des commencements.

L’admiration pour Van Gogh est commune. Elle est même de rigueur chez les adeptes d’une culture d’apparat – cette culture superficielle, frivole, qui permet de se donner des grands airs sans jamais déroger à la loi du moindre effort. S’ils se donnaient la peine d’étudier la vie et l’œuvre de Vincent, ils y reconnaîtraient pourtant leur parfaite antithèse, et peut-être s’abstiendraient-ils de le célébrer. Au moins, ils s’éviteraient ainsi le ridicule de la comparaison, car le contraste est frappant. Au contentement et à l’oisiveté dont ils s’accommodent – quand ils n’en font pas l’éloge –, le Hollandais opposait d’abord et avant tout l’ascèse du travail, jusqu’à l’épuisement. À rebours des faux-semblants, si ordinaires dans le milieu de l’art d’aujourd’hui que l’on s’y habituerait presque, sa correspondance laisse voir une sincérité et une honnêteté profondes, au point qu’il sacrifia des relations de bonne entente pour peu qu’elles fussent entachées d’affectations mensongères. Pour aggraver son cas, il ne céda jamais au conformisme suivant les modes et à l’esprit du temps, et leur préférait toujours la liberté totale quel qu’en soit le prix. La « Culture » d’alors fut à son égard plus cohérente : à quelques exceptions près, elle le laissa crever – de faim et de solitude.

Fait singulier, Van Gogh ne s’en est jamais plaint. Les marchands de tableaux, les commerçants, les peintres installés ou les académies, il ne les a jamais dénigrés sous le prétexte de mettre au jour leur médiocrité ou, du moins, leur conservatisme étouffant. Non, Vincent s’est contenté de s’éloigner du petit monde de l’art parisien quand il estima ne plus rien avoir à en tirer, pour rejoindre le Midi de la France, vierge de toute prétention esthétique. Sans être ignorant des petites mesquineries, de l’esprit sectaire des gens établis, il ne s’y intéressait guère. A-t-il abdiqué pour autant ? Pas le moins du monde. Il s’est battu, et ô combien, mais en guise de fleuret il se servait d’un pinceau, et sa réponse est tout entière dans sa peinture. Il disait à son frère se préparer pour « soutenir le siège de l’insuccès qui durera toute notre existence » : métaphore guerrière s’il en est ! Il redoutait la gloire, et faisait ce qu’il avait à faire sans se joindre aux chamailleries opposant tenants de l’art académique (Le Salon) et partisans de l’art moderne (les impressionnistes).

« Je sens que mon devoir est de subordonner ma vie à la peinture »

À la compagnie des gens apparemment distingués, raffinés, savants, Vincent préférait celle des humbles, des pauvres, des faibles, des prostitués, des aliénés, des derniers – en somme, de tous les mis au rebut. Ce sont eux qu’il aimait peindre, eux dont il a tiré les portraits rayonnant de charité que nous connaissons. Pour la plupart, ils ne comprenaient goutte aux choses de l’art. Mieux : ils ne se donnaient même pas la peine de feindre d’y comprendre quelque chose. Il leur arrivait même de trouver leur portrait franchement moche. On imagine sans peine un toqué de l’asile Saint-Paul figé devant la toile, le regard vitreux, grommelant finalement quelque obscure parole avant de fracasser violemment le châssis contre un mur. Mais qu’importe, c’est à leurs côtés que Vincent était à son aise. La première vocation du Hollandais, avant qu’il ne soit pris de passion pour la peinture, fut de se mettre au service des marginaux. Conformément à sa conviction que le meilleur moyen de connaître Dieu c’est d’aimer beaucoup, il souhaitait consacrer sa vie à l’évangélisation des plus démunis et devenir pasteur.

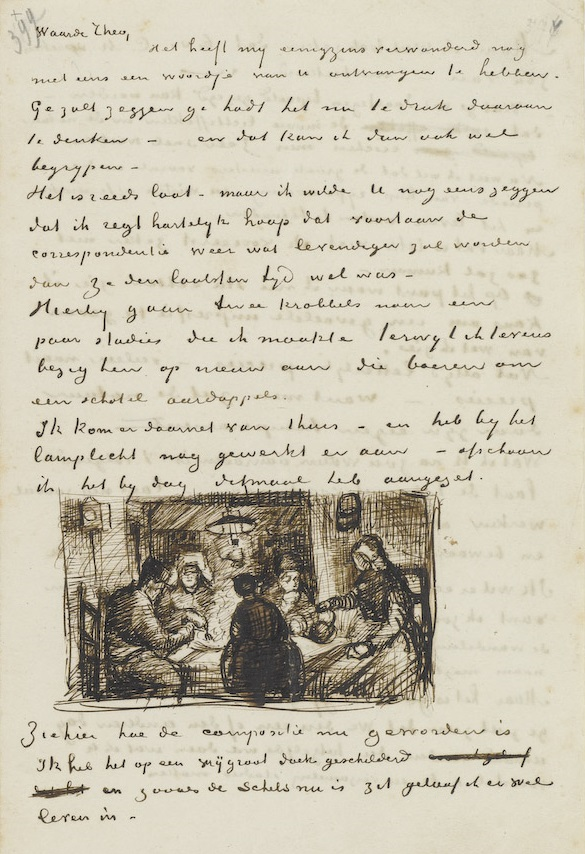

De tout ce qui précède, je n’invente rien. Si tant est que sa peinture ne suffise pas à le démontrer, celui qui voudra s’en convaincre pourra consulter ses lettres – à son frère Théo et au peintre Émile Bernard pour l’essentiel. Abondantes, elles témoignent de la grande intelligence de Van Gogh et du feu ardent qui l’animait. Sans doute plus qu’à aucun autre peintre, c’est à lui que l’on pense en se souvenant des vertus que Baudelaire attribuait aux véritables poètes et philosophes, pour qui rien ne vaut « le travail successif et la contemplation, […] l’exercice assidu de la volonté et la noblesse permanente de l’intention ». Sa foi en Dieu, rarement mentionnée, imprègne autant sa correspondance que sa peinture.

Afin d’évacuer rapidement la question, même d’éminents « spécialistes » prétextent un événement qui, au contraire, révèle son christianisme plus qu’aucun autre : sa rupture avec les pasteurs et son propre père. Quelle en est la cause ? Il en faisait trop. Donner vêtements, argent et nourriture aux plus pauvres, renoncer aux privilèges des évangélistes pour dormir dans la paille, partager le quotidien des tisserands et des charbonniers jusque dans les mines et même en pleine épidémie de typhus, accueillir chez lui une prostituée pour la sortir de sa condition et l’aider à élever sa fille : voilà qui choquait les « théologiens glacés », les « révérends messieurs les curés » et tous ceux « férus de bonnes manières et de civilités, à condition que tout soit en toc ». Excès de zèle ! Outrage aux bonnes mœurs ! Atteinte à la respectabilité ! Et, pour finir : athéisme ! Ces reproches, Vincent les entendait sans cesse, et il préféra rompre avec l’Église plutôt que de les supporter plus longtemps. Mais la liste est longue de ceux qui ont reconnu et lutté contre l’hypocrisie de l’institution religieuse sans jamais renier leur christianisme : de Léon Bloy à Nicolas Berdiaev, de Søren Kierkegaard à Leonardo Castellani. Ne pas faire la distinction entre religiosité et conformité à l’Église instituée est le signe d’une grande confusion. Le Christ lui-même aurait-il perdu la foi lorsqu’il se dressa contre les pharisiens ?

« J’ai un besoin terrible de, dirai-je le mot, de religion »

Lors de la grande rétrospective du musée Van Gogh en 1990, les trois seuls tableaux explicitement chrétiens du peintre, datant tous des derniers mois de sa vie – des reproductions de La Pietà et du Bon Samaritain de Delacroix, ainsi que de la Résurrection de Lazare de Rembrandt –, restèrent à la cave. Nul ne sait précisément ce qui motiva cette omission, mais force est de constater qu’aucun des trois tableaux ne fut jugé digne d’être présenté au public. Comment ne pas y voir la manifestation d’une gêne ? N’est-ce pas le signe que les organisateurs de l’exposition, embarrassés, ne surent pas quoi faire de son christianisme ?

Plutôt que d’évoquer sa foi, on préfère généralement ressasser la prétendue folie de Van Gogh. Aux yeux du monde, mieux vaut être malade mental que chrétien ! Au moins, on pourra tâcher de trouver une cause : un traumatisme dans l’enfance, une bonne dépression nerveuse, un gène tordu, un neurone déficient. Un psychologue a très doctement recensé 13 hypothèses afin d’expliquer les troubles du peintre. Ce genre de « travaux » psychanalytiques et psychologisants – si fréquents chez ceux qui n’ont rien à dire de pertinent – fait davantage penser à la dissection d’un cadavre qu’à autre chose. Leurs auteurs sont les dignes héritiers du docteur Tulp de Rembrandt, que l’on voit disséquer l’avant-bras d’un corps inerte sous les yeux d’une foule de personnages aussi fascinés par la dépouille qu’ils se contrefichaient de son propriétaire lorsqu’il était encore en vie. Si vous en avez l’occasion, regardez bien l’homme allongé de ce tableau : ce visage émacié, ces arcades sourcilières proéminentes, cette barbe claire, n’est-ce pas Van Gogh lui-même qu’on charcute ? Agir de la sorte avec un peintre dont chaque tableau déborde de vie relève de l’obscénité pure et simple. La seule question que l’on se pose à la lecture de leurs écrits est la suivante : aiment-ils Van Gogh ? ont-ils déjà pleuré devant un cyprès, un olivier, une paire de chaussures, une chaise, ou des tournesols peints par Vincent ?

Plutôt que de s’embourber dans un rationalisme infirme, ils feraient mieux de contempler les toiles du peintre, et d’en tirer les conséquences. Car nous ne sommes pas censés circuler devant ses tableaux sans broncher – du moins, ce n’était pas ce qu’il souhaitait. Antonin Artaud, avec son Van Gogh, suicidé de la société, le prenait plus au sérieux en exaltant « ces espèces de chants d’orgue, ces feux d’artifice, ces épiphanies atmosphériques ». La peinture du Hollandais est une invitation permanente à convertir notre regard, à nous faire voir autrement les hommes et la création.

S’il se refusait à faire des tableaux explicitement religieux, ce n’est certainement pas parce qu’il rejetait la Bible et ses enseignements. Il disait du peintre Millet – auquel il était si attaché – qu’il n’avait pas besoin de peindre de tableaux bibliques ; éduqué par la lecture assidue du Livre, il peignait « la doctrine du Christ ». Or, de tous les peintres dont il s’inspirait, Millet est celui vers qui il revenait avec le plus de régularité. Entre les murs de l’asile Saint-Paul, une fois de plus, il copia toute une série de lithographies du peintre français en allant – c’est mon sentiment – bien au-delà, inondant ses toiles d’une lumière divine, faisant dialoguer les vêtements des paysans tantôt avec le jaune du foin, tantôt avec le bleu du ciel, atténuant voire effaçant délibérément les ombres comme on lave un péché. Pour le Hollandais, un bon portrait, « cela vaut bien le Paradis de Dante ».

Il ne voyait aucun peintre qui puisse dessiner le Christ – « artiste plus grand que tous les artistes », disait-il, le seul qui ait « affirmé comme certitude principale la vie éternelle, l’infini du temps, le néant de la mort, la nécessité et la raison d’être de la sérénité et du dévouement » – comme il le sentait. Il ne reconnaissait que deux exceptions : Rembrandt et Delacroix. C’est sans doute du Christ endormi pendant la tempête du second qu’il reprend l’« auréole d’un pâle citron » pour la transformer en un soleil entourant la tête de son semeur. Quelques jours plus tôt, il écrivait à son frère : « Je voudrais peindre des hommes ou des femmes avec ce je ne sais quoi d’éternel dont autrefois le nimbe était le symbole ».

« Je préférerais ma folie à la sagesse des autres »

Si Van Gogh était fou, c’était un fou de Dieu, un fol-en-Christ. Dire une telle chose, ce n’est pas jouer sur les mots. Pour le percevoir, peut-être ne faut-il pas, comme on le recommande en histoire de l’art, se contenter « d’une solide culture chrétienne », mais être un peu chrétien soi-même. En parcourant ses lettres, en regardant ses peintures, on est frappé de voir comme elles font écho à la vieille tradition – plus reconnue en Orient qu’en Occident, où elle fut pourtant tout aussi vivace – de la folie pour le Christ. Les fols-en-Christ, par souci de fidélité avec l’enseignement et la vie de Jésus – « sommet de la montagne sacrée » selon Vincent – préfèrent passer pour fous auprès des sages de ce monde plutôt que de rechercher l’honorabilité et la respectabilité mondaines, qui sont folies pour Dieu. Obéissant à Saint-Paul, pour qui « ce qui est folie dans le monde, Dieu l’a choisi pour confondre les sages » (Corinthiens 1:27), ils rejettent toute pieuse hypocrisie, ne se soucient pas des conventions du siècle lorsqu’elles reposent sur le mensonge, et vivent dans un esprit de pauvreté et de charité.

Toute proportion gardée, on imagine très bien Van Gogh, comme François d’Assise, parler avec « frère Soleil » – et c’est bien prenant ses ordres du soleil qu’Akira Kurosawa, qui vouait au peintre une admiration sans bornes, le montrait dans son film Rêves. On songe aussi à Jean-Joseph Surin en le regardant se battre contre sa propre mélancolie, souffrir de ses crises et penser au suicide. La vie de Benoît-Joseph Labre, qui voyait toutes les portes des monastères se refermer sur son nez lorsqu’il souhaitait y entrer – « manque de maturité », « comportement zélé », « trop angoissé » – et qui décida de parcourir l’Europe à pied en donnant vêtements et nourriture aux miséreux, n’est pas non plus sans rappeler celle du Hollandais.

Je ne doute pas un seul instant que l’on trouvera des chrétiens préférant souligner sa consommation d’absinthe, sa fréquentation occasionnelle des bordels et, avec peut-être plus de raison, son tragique acte final – et les arguments avançant qu’il s’agissait d’un meurtre et non d’un suicide sont séduisants mais, en définitive, assez peu convaincants. Cela étant dit, avant de porter un jugement, il faudrait d’abord se délester de tout puritanisme et avoir eu ne serait-ce qu’un avant-goût de ses souffrances, des trahisons qu’il a subies, des déceptions qu’il a endurées. Ce n’est pas mon cas, et ma conviction reste que Van Gogh avait l’évangile dans le sang, et que c’est avec son sang qu’il peignait.

Plutôt que de lui chercher des poux, il me paraît bien plus sain de prendre exemple sur les grands hommes du Moyen Âge, au goût si sûr. Eux ne se préoccupaient pas de bagatelles : lorsqu’une vie était édifiante, ils en tiraient le meilleur et en chantaient avec enthousiasme les épisodes marquants. Giotto – Van Gogh aimait beaucoup « ce grand souffreteux qui reste familier comme un contemporain » – aurait sûrement fait de la vie de Vincent un magnifique polyptyque, et cerclé le visage du peintre hollandais d’une auréole d’un pâle citron dans son panneau central.

À Erick Audouard

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.