Les Éditions des instants publient un recueil des textes d’André Suarès consacrés à Baudelaire, avec une remarquable préface de Stéphane Barsacq. Dans la prose exquise et raffinée qui est la sienne, Suarès livre un éloge sans pareil de Baudelaire, ce « Dante sans paradis, qui oscille sans repos de la matière damnée à la rédemption ».

Il n’est jamais aisé de rendre compte d’un recueil, tant réduire plusieurs décennies de pensée à la sécheresse de quelques paragraphes est parfois un crève-cœur. L’exercice est encore plus douloureux quand les textes en question témoignent de tant d’intelligence et exhalent tant de grâce. On voudrait presque s’interrompre là pour laisser le lecteur courir chercher ce livre et ne pas altérer un tel chef d’œuvre par des lignes qui, prétendant effleurer cette prose délicate, ne peuvent qu’étaler leur grossièreté.

Si des lecteurs têtus poursuivent, contre mon meilleur conseil, cette lecture, je m’efforcerai de convaincre ces mules de rejoindre les confiants et m’obligerai à la tâche qui m’a été fixée pour tenter d’extraire les quelques lignes de force qui traversent près de trente ans de réflexions d’André Suarès à l’endroit de Baudelaire. À travers ces articles, remarques et préfaces, le lecteur accède à la confidence d’une filiation et d’une admiration sincère entre la figure majeure de la NRF et le poète symboliste, tout autant qu’à la démonstration de ce que la critique littéraire, loin de la parodie trop ordinaire où elle se vautre, peut avoir d’admirable et de glorieux.

Ce long éloge, maintenu haletant pendant une vie entière, témoigne de la connivence qui peut exister entre des hommes que le temps sépare mais que le génie et les lettres réunissent. André Suarès, sans rien abdiquer de la rigueur de son jugement, trouve dans Baudelaire le modèle de la grandeur poétique et le hisse, à l’heure où sa place au sein du panthéon littéraire était encore à défendre, sur le piédestal où trônent déjà Dante et Shakespeare. L’emphase de ces textes, qu’accentue le lyrisme raffiné propre au style de Suarès, témoigne de la chaleur et de la sincérité d’une admiration intime qui n’est pas sans évoquer celle, justement citée, de Baudelaire pour Wagner.

André Suarès, sans rien abdiquer de la rigueur de son jugement, trouve dans Baudelaire le modèle de la grandeur poétique et le hisse sur le piédestal où trônent déjà Dante et Shakespeare.

Avec clairvoyance, Suarès voit dans Baudelaire ce que l’histoire littéraire a désormais consacré : le classicisme du style baudelairien dont les libertés ne sont pas dictées par un stérile penchant iconoclaste mais par un impératif inhérent à l’œuvre elle-même ; la profondeur de l’exploration de soi par-delà les digues de l’orgueil et de l’hypocrisie ; l’élévation superlative du concret et de la matière à la beauté poétique. Tout cela est aujourd’hui plus qu’admis, mais fallait-il encore que quelqu’un, avant tous les autres, ne l’affirme. Et quoi que nous en ayons pu dire aujourd’hui, Suarès l’a fait dans une langue qui relègue au badinage toutes autres tentatives.

Sur ce plan, le lecteur moderne gagnera aussi à s’attarder sur les critiques qu’oppose Suarès à ses contemporains et qui valent encore à une époque où le nom du poète est plus galvaudé que jamais. À l’heure où Baudelaire a acquis une telle renommée que son nom signifie poésie et qu’il n’y a pas jusqu’au plus affligeant des versificateurs pour se revendiquer de lui et oser associer sa gloire à leurs affreux borborygmes, Suarès souligne le paradoxe de cet hommage vulgaire et impie vis-à-vis du « poète souverain », de cet « Agneau cloué au Verbe », que les foules comme les demi-habiles reléguèrent si longtemps à l’avanie. Avec lui, « je trouve fort bon que Baudelaire ait été proscrit par tous les auteurs à la mode et toutes les canailles de son temps. Voilà pour consoler ceux qui le sont encore et qui le seront toujours ». Tout de même, « vous ne voudriez pas que les pharisiens fissent grâce à un grand poète ? C’est quand il était vivant qu’il fallait ne pas le poursuivre, le bannir et l’insulter ».

La religion de Baudelaire

Plus originale pour nous est l’interprétation théologique que Suarès donne de l’œuvre de Baudelaire qu’il ne conçoit pas indépendamment de l’homme qui la produisit. Contre la lecture de Bataille qui, dans son essai de 1957, n’y verra qu’une fascination pour le Mal, Suarès signale la dimension fondamentalement catholique d’un Baudelaire au prise avec l’ambiguïté qui gît au fond de la doctrine du péché. Puisque « ce monde […] est certainement l’empire du péché », que la vie elle-même est conséquence de la Chute et n’est qu’une épreuve sur le chemin du Jardin, le catholicisme nourrit un rapport ambivalent vis-à-vis de l’existence qu’il désire, au moins au titre de l’épreuve, tout autant qu’il l’abhorre du fait de la dégradation qu’elle représente et de la compromission qu’elle impose. Dès lors, « grattez donc. Grattez avec les griffes. Arrachez-moi la peau. Il faut pourtant savoir d’où me vient cette plaie, et qui peut la guérir » : comme chez Dostoïevski, puisque « le paradis n’est pas à jamais perdu », le mal contient peut-être une rédemption et « dans la brume et la boue, un chemin peut-être mène [au paradis] ; à la fin, il se peut que le vice et l’ivresse y entrent par effraction ». Baudelaire apparaît alors à Suarès comme un « ange déchu », dont l’œuvre, pour blasphématoire qu’elle puisse paraître, incarne avec un infini brio le déchirement existentiel au cœur de l’expérience catholique dont la lutte avec le mal, guidée par l’espoir de la rédemption, est une condition ontologique.

« En somme, il y a toute une religion dans Baudelaire, si le sentiment religieux est le double appétit de l’amour éternel et de la cause, la soif de sauver ce monde-ci, et de se racheter soi-même en se rachetant de l’éphémère ». Si le mal n’est pas à chercher longtemps à travers son œuvre, la Beauté, qui ne cesse d’en être la dynamique, signale l’espoir de transcendance qui y subsiste, malgré le désespoir, malgré la douleur et le dépit. Quand Suarès invite alors à relever la « qualité de [la] tendresse et de [l’]amour » de celui qui a pris par la main « les êtres déçus, tous les abandonnés, tous ceux que la vie réelle a trahis et qui n’ont de refuge que dans le songe » pour les faire « entrer dans le cercle enchanté de la poésie », on ne peut que se laisser convaincre de la sainteté que Suarès prête à Baudelaire.

« Qui parle de la Bible, parle de Dieu présent. Qui écoute Baudelaire, entend l’homme criant vers le Dieu invisible ».

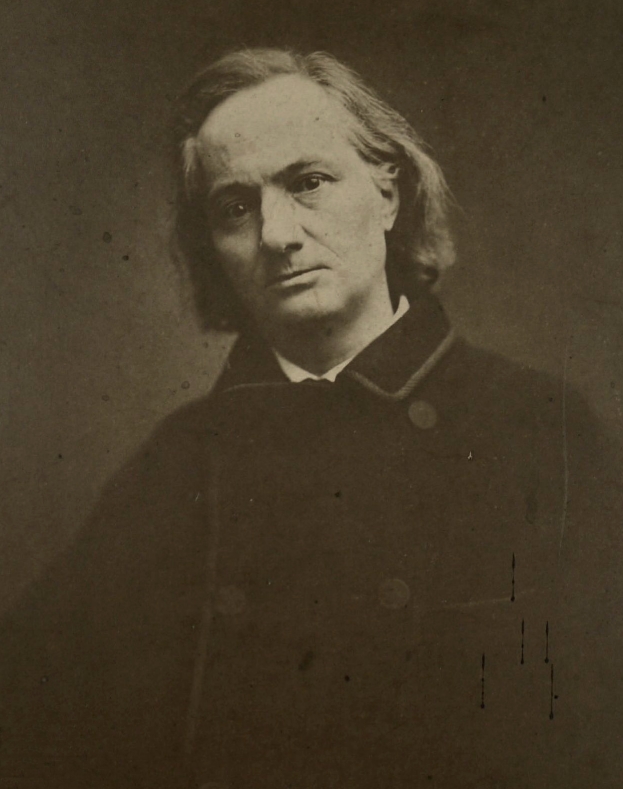

Il faudrait encore longtemps épiloguer pour épuiser la critique de Suarès, évoquer les comparaisons qui placent Baudelaire successivement face à Keats, Wagner, Hugo ou Dante – « [Baudelaire est] un Dante sans paradis, qui oscille sans repos de la matière damnée à la rédemption » –, remarquer l’analyse qui signale le lien profond entre Baudelaire et Paris, citer les frappants portraits que Suarès développe sur la photographie du poète à la veille de sa mort ou rapporter les éléments de la poétique qui s’esquisse au fil des textes… On se contentera de terminer sur une ultime recommandation et d’indiquer au lecteur qu’il lui faudra lire deux fois cet admirable recueil : la première pour apprécier le style pur et ciselé de la prose de Suarès ; la seconde pour embrasser la mesure de cet éloge ultime et définitif que la grandeur du poète symboliste mérite plus que tout autre.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.