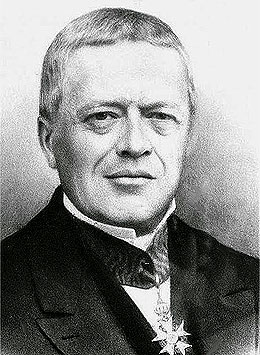

L’accomplissement de la raison dans les sociétés occidentales tend à les stabiliser définitivement en substituant aux passions la décision réfléchie, et aux institutions traditionnelles le progrès technique. D’après Antoine-Augustin Cournot (1801-1877), c’est là le destin inéluctable de toute société. À terme, la diversité des cultures, des mœurs et des pratiques évoluera vers une standardisation des formes de vie, adaptée aux contraintes technico-scientifiques du temps présent. En nous montrant la nécessité qui préside à cette évolution, Cournot nous offre en même temps la possibilité de poser un regard dépassionné sur le « désenchantement du monde » qu’évoquera le sociologue Max Weber par la suite.

La vie des peuples et des sociétés est pensée par Cournot à partir d’un modèle végétatif : « Or, la vie qui circule dans le corps social est une vie obscure, instinctive, sans conscience d’elle-même, et, par une régression bien remarquable, plus voisine de la vie de la plante que de celle de l’animal, à plus forte raison bien inférieure dans la hiérarchie des fonctions à la vie d’un être capable de délibération et de moralité, au degré de la personne humaine.[1]» Contrairement à la plante, on observe dans la constitution de l’animal et de l’homme une individualité propre, le mouvement volontaire, la perception des objets extérieurs et la mémoire, une complication et une spécialisation plus accusées des organes et des fonctions ; à l’inverse, l’évolution des phénomènes socioculturels est décentralisée et s’effectue spontanément, sans réflexion, sans direction déterminée, par bourgeonnement à la manière des végétaux. Parallèlement à cette vie végétative, des éléments d’un ordre radicalement différent se développent au sein des sociétés humaines : en réalité, c’est parce qu’elles sont « tout à la fois des organismes et des mécanismes[2] ». Précisément, elles sont travaillées par deux tendances dont l’hétérogénéité se remarque d’abord à leur durée respective : puisque chaque phénomène de type organique est soumis à un cycle de croissance déterminé, sa vie est limitée, mais si tout procédé technico-scientifique est susceptible d’une extension indéfinie, sa longévité est en principe illimitée.

Ainsi deux types de phénomènes coexistent-ils dans la structure sociale, dont l’appréhension nécessite le recours à deux régimes épistémologiquement distincts : parce que certains éléments sont assujettis au rythme biologique, leur progrès s’éclaire à partir des lois de la vie, alors que le perfectionnement des autres dépend seulement des lois de la physique. Parvenues à un certain stade de leur développement, les sociétés doivent donc inévitablement « se dépouiller de plus en plus de ce qui fait qu’elles participent à la nature d’un organisme vivant » pour revêtir progressivement dans leur constitution « une sorte de régularité géométrique[3] ». Le changement de morphologie du corps social est donc le fruit de cette tension entre le mécanique et le vital. Et lorsque l’énergie vitale de la société se nécrose, que les dispositifs mécaniques prennent le pas sur les structures consacrées par la coutume et la tradition, que la raison se substitue aux instincts populaires, cela signe, selon Cournot, l’avènement de la modernité.

Rationalisation des phénomènes sociaux

Concrètement, les institutions juridiques, le régime politique, la religion, la langue, les mœurs, l’art expriment la vie particulière d’un peuple ; mais les sciences, les techniques, l’industrie et l’économie modernes sont uniquement à mettre sur le compte de la raison qui est universelle. De sorte que si le code juridique d’une jeune nation est le reflet de ses dispositions affectives, l’emploi qu’elle fera par la suite des forces mécaniques dans son industrie ne fera ressortir aucune particularité culturelle. Plus un peuple s’approche de sa maturité, plus les structures qui manifestent son tempérament perdent en vitalité, plus les éléments rationnels prédominent dans la société. C’est inéluctable : les institutions dans lesquelles s’incarne la physionomie d’une communauté sont liées à un processus organique de croissance et de déclin, tandis que les produits de la raison ne tiennent qu’à la rigueur méthodique et sont potentiellement indestructibles. Ainsi Cournot établit-il une généalogie des formes sociales en montrant comment celles-ci, d’abord créées et travaillées par l’instinct collectif, en viennent à se rationaliser progressivement.

Selon lui, par exemple, on n’évoque rien de métaphorique en qualifiant la langue de vivante, à condition toutefois de « distinguer entre ce qui vit et ce qui est le produit de la vie[4] ». Bien qu’elle soit produite par la vie, la coquille du mollusque ne vit pas ; en revanche, « la langue n’est pas un de ces produits que la vie abandonne après avoir formés : la vie préside au travail incessant de développement et d’entretien dont la langue est l’objet, jusqu’à l’heure du dépérissement[5] ». Mais afin que la langue puisse répondre aux impératifs qui s’imposent à toute civilisation avancée (commerce international, expansion de l’administration, etc.), celle-ci la contraint à se rigidifier, à s’ossifier pour la réduire à sa fonction utilitaire et en faire un instrument au service du progrès.

Le droit, quant à lui, est d’abord « le produit des instincts natifs ou de l’éducation de la race[6] » et se présente comme un ensemble restreint de coutumes plus ou moins immuables, envers lesquelles l’indigène montre une vénération quasi sacrée. Or les problématiques sociales qui se présentent peu à peu au législateur avec une acuité croissante, et le fait que la signification première des symboles et des formules juridiques finit tôt ou tard par tomber en désuétude, conduisent le droit à s’universaliser et « à s’approprier aux conditions générales de la nature humaine[7] ». La jurisprudence épure la législation de ses particularités idiosyncratiques pour n’en retenir que l’essentiel, et, après en avoir déduit toutes les conséquences, fond les règles en un ensemble architectonique.

Enfin Cournot soutient, contre les théories contractualistes et le socialisme émergent, que la nature d’un régime politique ne se comprend qu’à partir des instincts héréditaires de sa communauté, sans jamais tirer son origine des constructions artificielles de la raison. La monarchie parlementaire des Anglais, par exemple, résulte de trois tendances innées : « le culte de la royauté, le respect des supériorités sociales, l’amour de l’indépendance personnelle[8] ». Toute tentative de recréer ce régime à l’identique sur un sol étranger, à partir de ses seules institutions, est vouée à l’échec si ces « dispositions natives » y font défaut. Mais le développement des échanges internationaux et de l’industrie finit par faire basculer le centre de gravité du pouvoir : rendues de plus en plus insignifiantes, les formes politiques traditionnelles sont reléguées au profit d’une administration impersonnelle, dont les compétences techniciennes répondent plus efficacement aux enjeux contemporains.

La stabilité, horizon indépassable de l’histoire

En investissant progressivement toutes les sphères de la société, la rationalité réduit de plus en plus les secousses politiques et sociales à des évènements insignifiants, à des accidents qui ne sauraient perturber que temporairement l’équilibre dont la collectivité n’est plus censée se départir. À l’instabilité territoriale, aux traditions locales, aux passions des foules, aux grands idéaux toujours prompts à les enflammer, succèdent l’unification du sol national sous des mœurs et des règles de vie semblables, la démocratie libérale et la fixité des rapports de production. Fonction autrefois dévolue aux individualités supérieures, c’est dorénavant à la logique qu’il appartient de faire avancer les sociétés d’un pas commun : « Il faut qu’elles fonctionnent ou qu’elles approchent de fonctionner à la manière d’un mécanisme où tous les ressorts, tous les rouages peuvent être définis, mesurés, ajustés avec une précision sans cesse croissante, et conservés dans un état d’entretien qui se prête à un service régulier.[9] » Fort de ce constat, Cournot prophétise la fin de l’histoire : la « phase historique » de la civilisation européenne est désormais derrière elle. À la vérité, le mouvement de l’histoire se décompose en trois temps, dont seule la partie médiane constitue l’histoire proprement dite : « Dans la première catégorie, les phénomènes observés s’enchaînent trop peu, se succèdent trop irrégulièrement, trop indépendamment les uns des autres ; et dans la seconde, les phénomènes s’enchaînent trop étroitement, sont trop attendus pour composer une histoire, comme nous l’entendons ordinairement.[10] » Le premier stade est celui des chroniques où l’on consigne tous les événements notables – « les prodiges, les pluies de sang, les naissances de monstres, les pestes, les famines[11] » –, lesquels tirent leur caractère extraordinaire de ce qu’ils semblent n’être dus qu’au hasard. Ensuite, la phase historique s’enclenche avec l’émergence de grands personnages – « guerriers, législateurs, prophètes, fondateurs de religion et d’empire[12] » – qui œuvrent à la création d’une civilisation durable en dirigeant les masses ; les événements présentent ici une réelle historicité car ils contiennent une part de hasard en même temps qu’une part de prévisibilité. Par contre, les sociétés post-historiques se caractérisent par l’importance négligeable que joue le hasard dans le devenir de la communauté. L’âge des gazettes, stade historique terminal de l’humanité, est celui de l’exercice universel de la raison, encore que ce stade n’est pas synonyme d’immobilisme : « l’état final vers lequel tend l’humanité […] ne sera jamais rigoureusement atteint[13] ». À ce point, le génie individuel et les grandes découvertes scientifiques périclitent au profit du travail anonyme et collectif de l’ensemble de la société, dont le progrès, régulier et continu, s’effectue par à-coups et résulte principalement de la somme des ajustements successifs opérés sur le mécanisme global.

Précisons enfin que la conception cournotienne de la civilisation est représentative du contexte intellectuel et géopolitique de la fin du XIXe siècle : puisque le sens de l’histoire témoigne qu’il n’y a pas d’alternative au progrès, les sociétés occidentales civilisées doivent y engager à leur tour les peuples « barbares » – conception européocentriste, en vérité, qui justifie la colonisation en instaurant une hiérarchie entre les nations. Par opposition aux « civilisations nationales », Cournot désigne ce processus universel d’évolution par le syntagme de « civilisation générale ». Dans chaque État, l’action prolongée du temps accentue toujours davantage les caractères de la seconde au détriment des premières : les particularités culturelles forment la réalité vivante d’un peuple, réalité de facto périssable, tandis qu’on trouve « dans les sciences, dans l’industrie, dans tout ce qui concourt à former un capital susceptible de toujours s’accroître, un fonds de civilisation générale commun à tous les peuples et qui peut se transmettre presque sans altération d’un peuple à l’autre […] à peu près comme un traité scientifique passe d’une langue dans une autre, tandis que la traduction d’un poème est toujours une copie fort imparfaite de l’original[14] ». Par le nivellement technique et matériel qu’elle impose aux cultures, la modernité produit ainsi une uniformisation généralisée du monde. Toutefois, une chose ne laisse pas de résister au rouleau compresseur du progrès – le sacré : « Il vient une époque où les peuples sont bien obligés de se donner des constitutions politiques artificielles natives qui ont cessé de vivre et que l’action dissolvante du temps a réduites en poussières ; tandis que l’on ne conçoit pas, dans un état très avancé de civilisation, la construction de toutes pièces d’une religion, non plus que d’une langue. La longévité des religions deviendrait donc une indestructibilité[15] […] ».

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.

[1]Cournot Antoine-Augustin, Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes, Paris, Vrin, 1973, p. 403 .

[2]Cournot Antoine-Augustin, Traité de l’enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l’histoire, Paris, Vrin, 1982, p. 304.

[3]Considérations, p. 148.

[4]Cournot Antoine-Augustin, Matérialisme, vitalisme, rationalisme, Paris, Vrin, 1987, p. 115.

[5]Ibid.

[6]Ibid., p. 125

[7]Ibid.

[8]Ibid., p. 130.

[9]Considérations, p. 148.

[10]Matérialisme, p. 133.

[11]Ibid.

[12]Ibid., p. 134.

[13]Traité, p. 485.

[14]Matérialisme, p. 135.

[15]Considérations, p. 398.