Les tentatives de réhabilitation de Gabriele D’Annunzio sont toujours une excellente occasion de rappeler tout le mal qu’il y a à dire au sujet de ce dernier : monument de grandiloquence bavarde, caricature de romancier décadent (pléonasme ?), il fut aussi et surtout le modèle histrionique mérité de Benito Mussolini. Ce en quoi il constitue une réelle curiosité – historique plutôt que littéraire, cependant.

Né en 1863, mort en 1938, Gabriele D’Annunzio incarne, bien mieux que le poète futuriste Filippo Tommaso Marinetti, l’idéal-type de l’écrivain fasciste, pour qui s’intéresserait à en étudier la formule chimiquement pure. Non tant parce que le mouvement mussolinien se reconnut en lui (ce mouvement qu’il considéra toujours, pas entièrement à tort d’ailleurs, comme une simple émanation de son célèbre « coup » de Fiume) que parce qu’il lui proposa, à travers sa poésie, son théâtre et ses romans, l’imaginaire esthétique et existentiel propre à son déploiement.

Ses héros romanesques, surhommes sensuels et cruels (Tullio Hermil dans L’Innocent, ouvrage paru en 1882 ; Andrea Sperelli dans L’Enfant de volupté – Il Piacere en italien –, paru en 1889) appartenaient certes à un monde bien différent de celui des anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui se lancèrent dans la Marche sur Rome en 1922. Ils n’en furent pas moins les archétypes d’un mouvement qui ne rêvait que de revanche, de conquêtes et de gloire. En février 1920, Mussolini écrivait d’ailleurs au Vate, comme on l’appelait alors (le « Prophète », rien que ça) : « Je me tiens pour le plus dévoué et le plus discipliné de vos légionnaires ».

La plupart des grands écrivains antifascistes ne s’y trompèrent pas qui, de Giuseppe Antonio Borgese à Cesare Pavese, moquèrent l’auteur du Feu tout en signalant l’influence de sa manière (d’être comme d’écrire) sur le mouvement mussolinien. C’est sans doute Alberto Savinio qui alla le plus loin sur ce terrain dans Destin de l’Europe, notamment lorsqu’il écrivit :

« D’Annunzio est l’“inventeur” du fascisme. […] Entre Mussolini et D’Annunzio, il n’y a pas de différence d’espèce. Les effets secondaires du dannunzianisme ne faussent pas et encore moins ne trahissent les causes inspirées par D’Annunzio. Mussolini ne trahit pas D’Annunzio : au contraire, il le continue, il le perfectionne. Et cela se comprend. D’Annunzio était poète, mais seulement dans ce sens que lui, à la différence des poètes “physiologiques” comme Rimbaud ou Dino Campana, n’était pas “physiologiquement” poète ; et il avait seulement un don extraordinaire pour traduire un état d’esprit commun à tous dans un langage particulier que la plupart des gens prenaient pour le langage même de la poésie. C’est ce qui explique le succès de D’Annunzio auprès des gens les moins avertis en matière de poésie et d’art, ainsi que sa “popularité”. »

Oui, le fascisme ne fut jamais, par bien des aspects, qu’un dannunzianisme poursuivi par d’autres moyens. Ce qui fait de ce dernier une clef utile, après tout, pour comprendre ce moment capital de l’histoire politique italienne et européenne.

Pirandello contre D’Annunzio

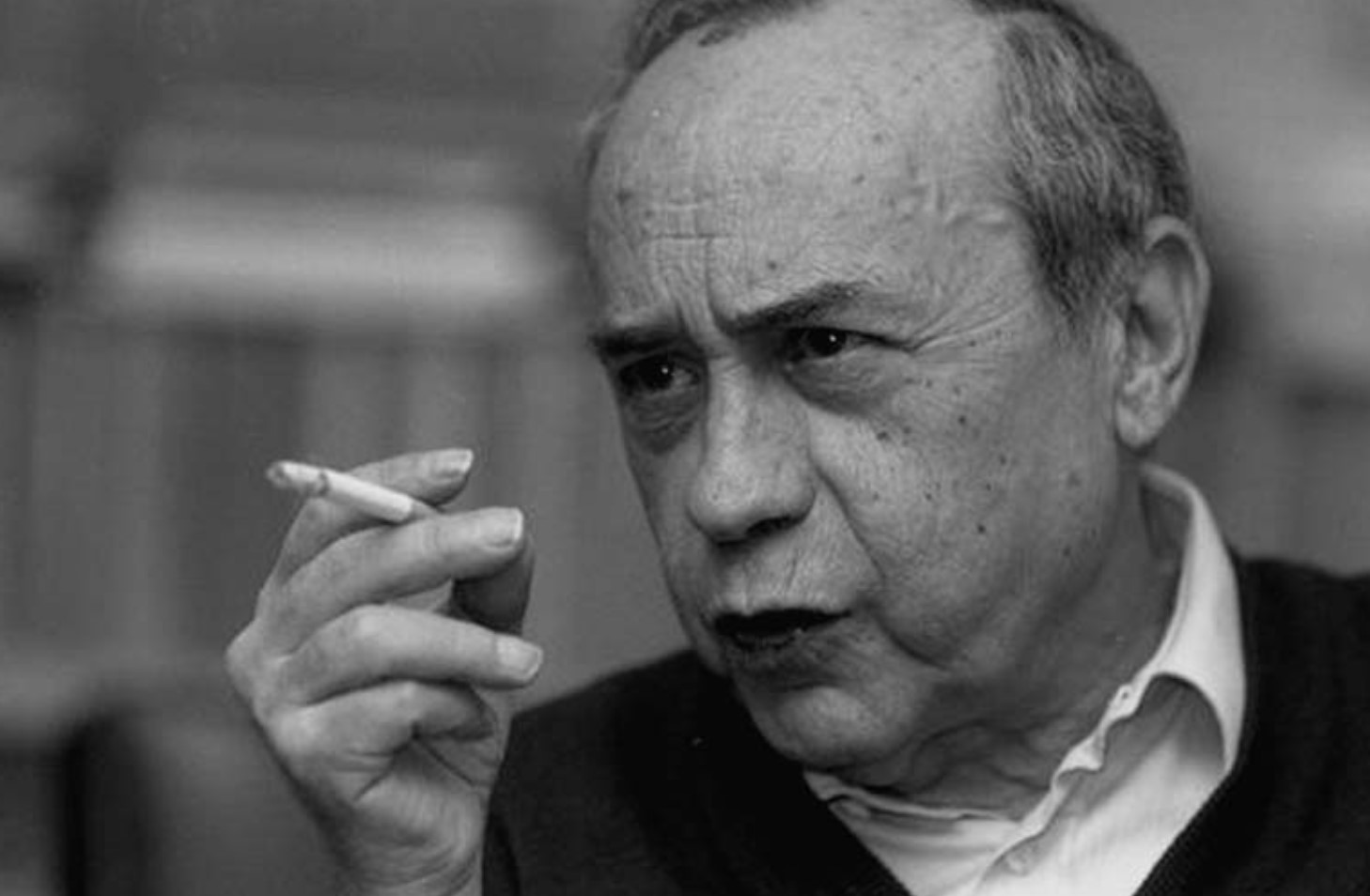

À ce propos : pour analyser les différentes sensibilités (esthétiques comme politiques) qui se sont confrontées ou mêlées en Italie au siècle dernier, le romancier sicilien Leonardo Sciascia aimait à tracer une opposition entre les deux plus grands écrivains italiens ayant immédiatement précédés le fascisme, soit Gabriele D’Annunzio et Luigi Pirandello (1867-1936). Pourquoi cela ? Parce qu’ils en accompagnèrent les débuts et en façonnèrent les référents et les imaginaires.

Le premier, explique Sciascia (dans Faits divers d’histoire littéraire et civile, 1989), était l’écrivain que l’Europe pouvait attendre de l’Italie. Le second à l’inverse était l’imprévisible, la fulgurance inattendue. Élaborée entre la fin du XIXe siècle et les premières décennies du XXe siècle, l’œuvre de D’Annunzio offrait en effet au fascisme, comme on l’a dit, le mythe héroïque, emphatique et cruel dont ce dernier avait besoin, et qu’il prolongea par bien des aspects. Pour détourner la célèbre formule de La Bruyère, D’Annunzio préfigurait le fascisme tel qu’il voulait être, tandis que Pirandello l’imagina tel qu’il allait être.

Et puisque nous avons là deux auteurs que le théâtre attira, nous pouvons dire que ce sont deux modèles de théâtralité qui s’affrontent ici : d’un côté un histrionisme maniéré visant à la grandeur tragique, de l’autre les vertiges à la fois baroques et modernes d’une scène ayant pris les dimensions du monde, d’une Italie mussolinienne perçue comme comédie des erreurs où les acteurs se perdent, dans la quête vaine et désespérée d’une identité stable. Comme si Pirandello offrait, par son œuvre, le décryptage de celle de D’Annunzio. Ou, pour le dire plus précisément, le portrait générique de celui qui lisait alors les œuvres du « Prophète » et qui s’enthousiasmait pour elles – autrement dit du fasciste.

Guérir du dannunzianisme

Toujours dans le même texte, Sciascia cite le discours que prononça Pirandello le 2 septembre 1920, à l’occasion des quatre-vingts ans de Giovanni Verga (l’auteur du grand roman réaliste I Malavoglia, paru en 1881). Pirandello y « ouvre en de simples mots ce “vaste panorama” de la littérature italienne, où courent “deux axes bien distincts et presque parallèles”, deux routes : “Là un style de paroles, ici un style de choses.” » Soit la voie ouverte par D’Annunzio d’une part, la voie ouverte par Verga de l’autre. Lyrisme d’un côté, réalisme de l’autre ; attention à l’écriture, ou attention au monde. Ce qui, d’un point de vue esthético-existentiel, donnera d’un côté naissance à l’imaginaire fasciste, de l’autre au regard critique capable de décrire ce dernier – et d’en rire.

Ainsi, par-delà ses fameux coups d’éclat héroïco-nationalistes (les vols derrière les lignes autrichiennes pendant la Première Guerre mondiale, la prise de Fiume, etc.), c’est surtout par son art même que Gabriele D’Annunzio nous apprend quelque chose du fascisme. Par sa manière si caractéristique d’ériger le poncif en art, par son écriture à la fois rhétorique et grandiloquente qui plonge dans l’imaginaire collectif d’un peuple pour en inventer le mythe moderne. La force de Mussolini sera de déployer son action politique au sein de cet espace sensible, dans la droite ligne d’une esthétique, et même d’une compréhension du monde qui doit tout à D’Annunzio. Cela ne rend pas cette œuvre capitale au regard de l’histoire littéraire pour autant…

Pour conclure, cédons à nouveau la parole à Alberto Savinio : « C’est par manque d’intelligence que depuis 1922 l’Italie n’a cessé de pratiquer une politique rhétorique, esthétisante, dannunzienne (il est d’autant plus important et urgent d’étudier l’influence du dannunzianisme sur le fascisme que le dannunzianisme précède le fascisme – précède même le passage de Gabriele D’Annunzio sur la terre – et surtout d’étudier pourquoi le dannunzianisme dure au-delà du fascisme et durera jusqu’à ce qu’une cure énergique d’intelligence ait guéri l’Italie de ce bacille très dangereux). »

On aimerait pouvoir affirmer que la guérison est advenue depuis l’écriture de ces lignes, qui datent de 1945. Rien, malheureusement, n’est moins sûr.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.