Voilà une idée bien ancrée dans l’imaginaire collectif : le monarque d’Ancien régime tire toute sa légitimité de ce qu’il ne doit sa couronne qu’à Dieu. En rester là, toutefois, serait faire l’impasse sur la lente construction du pouvoir royal en Europe et, partant, sur les fondements métaphysiques de l’État moderne. Dans Les Deux corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge (1957), Ernst Kantorowicz retrace l’évolution au gré de laquelle la personne physique du prince s’est redoublée, siècle après siècle, d’une nature transcendante, parfois mystique, d’autres fois corporative, nature qui en a toujours fait, du moins, un homme au-dessus du commun. Par l’érudition et la hauteur de vue déployées, l’ouvrage est un classique des études médiévales.

Les Deux corps du roi s’ouvrent sur ce constat que l’expression la plus nette de la fiction juridique des deux corps se trouve dans les Rapports rédigés par le juriste Plowden, à l’occasion de l’affaire du duché de Lancastre en 1561, pendant le règne d’Élisabeth Ire. Avant elle, Édouard VI avait fait un bail pour certaines terres du duché, autrefois possessions privées des rois lancastriens, alors qu’il était encore mineur. Eu égard à son âge, le roi en avait-il le droit ? La conclusion des juges est sans appel : aucun acte du roi ne saurait être invalidé au prétexte de sa minorité. En fait, lit-on dans les Rapports, le roi a en lui deux corps, un Corps naturel, mortel, sujet à toutes sortes d’infirmités, et un Corps politique, impalpable, invisible, qui est le corps éternel du royaume. Or le jeune Édouard VI n’a pas cédé les terres lancastriennes en tant que personne privée naturelle mais en tant que roi, et le Corps politique du roi n’a pas d’âge.

Osons l’admettre : les austères juristes élisabéthains semblent pasticher les philosophes scolastiques. Parce que leur langage est tout imprégné de théologie, Kantorowicz souligne qu’on assiste à une véritable mystique ou « christologie » de la personne royale : le Corps naturel, bien qu’inférieur au Corps politique, permet cependant à ce dernier de s’incarner en un roi de chair et de sang, en retour la perfection et la dignité du Corps politique rejaillissent sur le Corps naturel, ce qui n’empêche pas les deux Corps de former une unité indivisible en la personne du roi. Toutefois, cela n’exclut pas qu’une séparation des deux Corps est possible et même inévitable : quand le roi meurt, le Corps politique se détache du Corps naturel pour échoir à son successeur ; par où le roi en tant que Corps politique ne meurt jamais, et la mort du Corps naturel signifie moins la mort du roi que sa « démise ».

Certes, la théorie esquissée à l’instant est propre à l’Angleterre. D’après l’auteur, elle tient à la spécificité de la souveraineté anglo-saxonne, laquelle s’identifie au « Roi en parlement », c’est-à-dire au roi comme tête de la corporation formée par le royaume, ce qui exclut tout concept abstrait de l’État, ou l’identification du prince avec cet État (« L’État, c’est moi »). Mais ces spéculations ne datent pas du XVIe siècle : des théories similaires germent dès la fin du haut Moyen Âge, et leur évolution va permettre à Kantorowicz de retracer la genèse de la doctrine anglaise.

Un roi à l’image du Christ

Changeons de théâtre : quittons l’Angleterre des Tudor et transportons-nous quatre siècles plus tôt, à une époque où la vie politique, étrangère à toute sécularisation, était largement dominée par le langage liturgique et la pensée théologique. Vers l’an 1100, Kantorowicz repère chez un ecclésiastique inconnu, l’Anonyme normand, des traités qui font du roi l’imitateur du Christ. Au moment de l’onction et de la consécration, la personne du roi se dédouble : un corps christique s’unit mystérieusement à son corps naturel. Mais si le sacre déifie le souverain chrétien, il ne le rend pas immortel pour autant (comme le Christ). C’est donc uniquement par l’effet de la grâce qu’il peut lui devenir semblable. Telle est l’analogie : le Christ est Dieu par nature et pour l’éternité, le roi est Dieu par grâce et seulement pour la durée de sa vie terrestre. Le roi est donc humain par nature et divin par grâce. En raison de sa nature physique périssable, le roi ne saurait prétendre devenir le représentant terrestre du Christ, si la grâce n’était là pour y remédier.

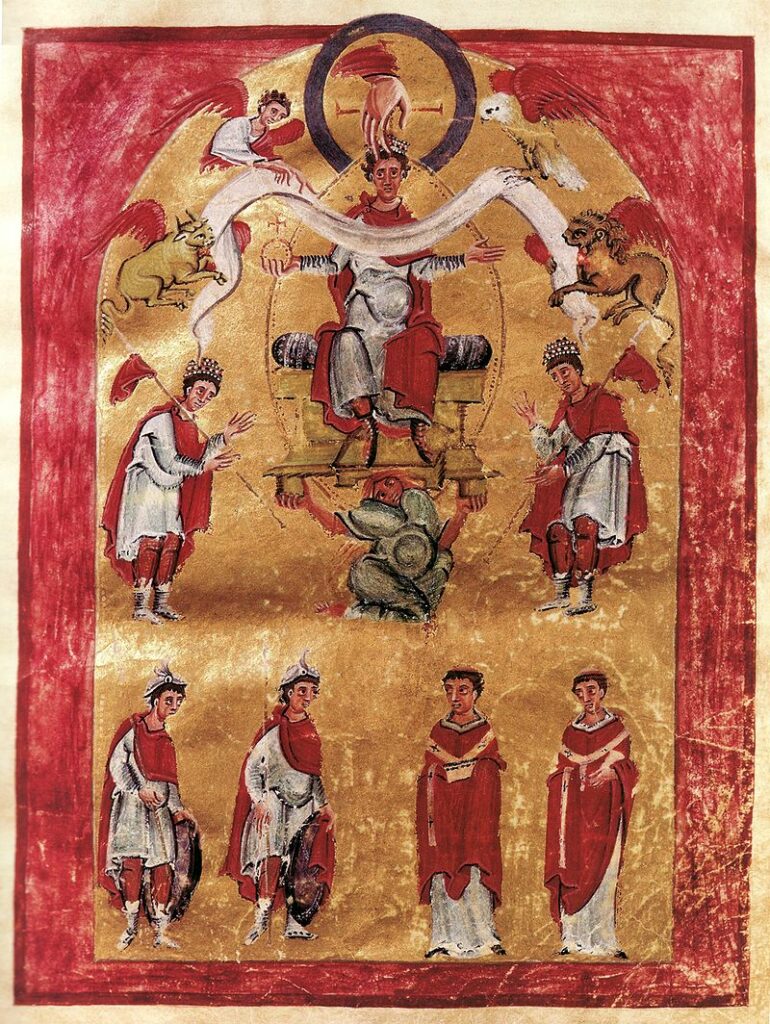

Cette conception de la royauté se manifeste encore dans certaines productions artistiques réalisées entre le Xe et le XIIe siècle. Kantorowicz prend l’exemple de la miniature de l’Évangile d’Aix-la-Chapelle (973) qui représente l’empereur Otton II assis sur son trône. L’empereur et son trône flottent en plein ciel ; il est entouré d’une mandorle, ordinairement réservée aux personnages sacrés. La Main de Dieu touche sa tête pour consacrer son pouvoir ou bénir sa couronne. Les deux princes aux pieds de l’empereur, les deux archevêques et les deux guerriers à l’étage inférieur, sont là pour attester que les pouvoirs spirituels et temporels sont subordonnés à celui de l’empereur, au plus proche de Dieu. Et Kantorowicz de conclure : « L’image montre l’empereur dans la maiestas du Christ, sur le trône du Christ, tenant sa main gauche ouverte et vide comme celle du Christ, avec la mandorle du Christ, et avec les symboles animaux des quatre Évangiles qui sont presque inséparables des portraits du Christ en Majesté. […] C’est comme si le Dieu-homme avait cédé son trône céleste à la gloire de l’empereur terrestre, dans le but de permettre à l’invisible Christus au ciel de se manifester dans le christus sur terre. »

Du théologique au politique

Kantorowicz établit que la conception liturgique ou sacerdotale de la royauté s’estompe progressivement jusqu’au milieu du XIIe siècle – époque où la jurisprudence achève de se constituer comme science. À la faveur des idées de droit, de loi et de justice, la conception du pouvoir monarchique va pour la première fois s’enter sur une base laïque.

Dans son Liber augustalis, Frédéric II se définit comme un médiateur : il est à la fois « le Père et le Fils de la Justice, son Seigneur et son ministre ». Aux sénateurs et au peuple de Rome, il annoncera que son pouvoir, bien qu’absolu, n’est pas « au-dessus du jugement de la Raison, elle-même mère de toute loi ». Dans la philosophie du droit naissante, écrit Kantorowicz, la Raison devint semblable à une déesse, les juristes et les magistrats à des prêtres, en sorte que le pouvoir du Prince s’appuya moins sur la théologie et la Bible que sur le droit romain et les codes de Justinien. Précisons tout de même que l’empereur ne fut pas relégué au rang d’un juge laïc suprême, à qui toute dignité religieuse serait refusée. Au contraire, parce que le droit romain incluait en lui tout ce qui touche à la religion et au sacré, les juristes médiévaux s’en inspirèrent pour bâtir le nouvel idéal de souveraineté « en transférant certaines propriétés, spécifiquement ecclésiastiques, de la royauté dans un contexte juridique ». Au début du XIIIe siècle, la dualité du souverain ne se fonde donc plus sur l’analogie avec le Christ, car désormais, tout en demeurant homme, l’empereur est transfiguré en Loi animée ou représente l’image vivante de la Justice.

La conception anglaise du gouvernement, par rapport à celle qui prévaut dans le Saint-Empire, est plus technique et verse moins dans l’abstraction : l’idée métaphysique de la Justice y fait place à une pensée rigoureuse du droit et de la loi. À la vérité, Frédéric II a beau jeu de se proclamer « Père et Fils de la Justice » quand, dans les faits, il est assurément au-dessus de la loi. Par contre, en Angleterre, le roi est réellement, c’est-à-dire légalement, soumis à la loi – ce qui lui confère, par un effet dialectique, des pouvoirs extraordinaires et supralégaux. L’exercice de son pouvoir doit composer avec les droits du clergé, des barons et du peuple ; il ne saurait par ailleurs se passer du conseil des magnats pour légiférer. Par conséquent, Kantorowicz indique que la nature supra-individuelle du roi ressortit ici au domaine séculier de l’administration.

Les juristes anglais du XIIIe siècle vont se demander si le fisc désigne la propriété privée du roi (comme on l’estimait depuis l’époque carolingienne), ou si le roi n’en est que l’administrateur. Pour ce faire, ils vont nettement distinguer le « privé » du « public ». Prenant appui sur le droit canon qui règle les biens de l’Église, le trésor public va lui aussi être qualifié de perpétuel et d’inaliénable – les juristes allant même jusqu’à évoquer un fiscus sanctissimis, un « très saint fisc ». Kantorowicz précise que si les rois anglais tentèrent de minimiser le clivage entre eux et les choses publiques, l’opposition baronniale avait au contraire tout intérêt à l’exacerber : « le roi, rappelait-elle, n’est pas le propriétaire principal mais le curateur des biens publics qui assurent la sécurité et les bénéfices du corps politique ». C’est ainsi que la nature transcendante du roi d’outre-Manche évolua de vicarius Christi à vicarius Fisci.

Le père de la patrie

Au cours du XIIIe siècle, l’État commença à revendiquer une permanence et un caractère quasi sacré qui n’appartenaient jusque là qu’à l’Église. Certes, reconnaît Kantorowicz, les emprunts d’une entité à l’autre ont toujours existé : le pape revêtait la pourpre impériale, l’empereur portait une mitre sous sa couronne, etc. Mais à présent, ces échanges concernent moins les personnages régnants que les collectivités qu’ils gouvernent : si l’Église romaine tend à adopter la structure d’une monarchie absolue, au même moment l’État prend peu à peu la forme d’une corporation mystique.

À l’origine, la notion de corps mystique désigne l’hostie du sacrement ; mais depuis le XIIe siècle, nous indique l’auteur, l’Église se désigne elle-même comme un corpus mysticum. En un mot, les autorités théologiques soutinrent qu’en plus de son corps individuel, le Christ possède un corps collectif, un corps mystique incarné par l’Église (dont la tête n’est autre que le Christ lui-même). Sécularisée sous l’impulsion de l’Église, l’idée de corps mystique fut de moins en moins mystique, devenant quasi synonyme de « corps politique ».

Il n’en fallut pas plus pour que l’État, en quête de sa propre sacralisation, se l’attribua à son avantage. C’est ainsi que le Prince devint la tête du corps mystique de l’État, de même que le Christ constituait la tête du corps mystique de l’Église. Kantorowicz relève dans de nombreux textes une métaphore, alors courante chez les écrivains politiques, qui évoque l’idée d’un mariage entre le souverain et son royaume. Métaphore là encore d’origine ecclésiastique : lors de son ordination, l’évêque recevait en effet un anneau épiscopal à la faveur duquel il devenait l’époux de son Église.

Ces nouvelles conditions politiques vont faire du roi, à certains endroits, le père de la patrie. La notion de patrie, élevée au pinacle durant l’Antiquité classique, s’est désintégrée à l’époque féodale, où les rapports entre le seigneur et son vassal déterminaient la totalité de la vie politique. Elle s’est cependant maintenue dans l’Église : la Jérusalem céleste étant la véritable patria du chrétien. Mais au début du XIVe siècle, une propagande patriotique se met en œuvre : la mort du citoyen pour sa patrie prend une valeur égale à la mort du chrétien pour sa foi ou la Terre sainte. En France, Philippe le Bel fit appel à l’amor patriae de chaque sujet du royaume pour poursuivre l’effort de guerre. Les légistes, remarque Kantorowicz, insistent alors dans leurs essais sur la nécessité du sacrifice du citoyen pour sa patrie et son roi. Donner sa vie pour le corps politique de la France et celui qui en constitue la tête promet des récompenses spirituelles similaires à celles accordées jadis aux croisés, et conduit officiellement au martyr.

Le roi ne meurt jamais

À la fin du Moyen Âge, les experts juridiques pensèrent le peuple sur le modèle des corporations : ils en firent une communauté « qui ne meurt jamais ». Mais la tête du corps politique, elle, ne laisse point d’être sujette à la mort. Et naturellement, la continuité du corps est difficile à comprendre si celle de la tête lui fait défaut. L’enjeu, toutefois, n’est pas simplement d’ordre conceptuel : il en va de la stabilité du royaume. Assurer la continuité de la tête royale doit permettre de repousser les potentiels dangers qui surviennent lors des périodes d’interrègnes. Aux yeux de Kantorowicz, trois facteurs vont consolider l’idée d’un rex qui nunquam moritur : la perpétuité de la dynastie, le caractère corporatif de la couronne et l’immortalité de la dignité royale.

L’idée d’un corps éternel du roi commença à éclore seulement lorsque le principe de continuité dynastique fut fermement établi. Jadis, on appelait « petit interrègne » le délai entre l’avènement du roi et son couronnement. En l’an 1270, Saint Louis meurt à Carthage pendant la huitième croisade. Son fils, Philippe le Hardi, devint immédiatement le nouveau roi de France. Contrairement à la tradition, note l’auteur, il commença donc à dater ses années de règne au jour de son avènement, et non pas à celui de sa consécration ecclésiastique. Le cérémonial du couronnement ne fut pas abandonné, mais, malgré sa pompe et son exubérance, son pouvoir liturgique de consécration passa au second plan : à travers ce rituel, l’Église ne fit plus qu’attester que le nouveau roi est bien le bon roi, et qu’il est orthodoxe. Plus d’interruption dans la succession héréditaire : à la mort du monarque régnant, le fils aîné devient roi automatiquement, et ce en vertu d’un droit de naissance.

Selon Kantorowicz, on peut faire remonter à Philippe Auguste la distinction entre la couronne matérielle et la Couronne immatérielle. Bien qu’on ne puisse séparer la Couronne du roi et du royaume, sa signification exprime quelque chose qui n’est pas contenu dans ces deux dernières notions. Parce qu’elle est perpétuelle, la Couronne supplée au corps purement physique du roi et à l’aspect strictement géographique du territoire. L’ensemble du corps politique est ainsi présent dans la Couronne, laquelle représente les droits et les prétentions fondamentales du pays.

Si la Couronne désigne la souveraineté de tout le corps collectif du royaume, la Dignité, cependant, se rapporte essentiellement à « la singularité de l’office royal, à la souveraineté que le peuple avait placée dans le roi ». Avant d’être transposée aux rois, le concept d’une Dignité éternelle permit à la doctrine canoniste d’affirmer l’immortalité du Saint-Siège, au même titre que l’empereur meurt mais pas l’imperium. Parce que le roi agit au nom de sa Dignité, l’immortalité qui lui est inhérente doit rejaillir sur lui en quelque façon : aussi Kantorowicz relève-t-il chez le célèbre juriste italien du XIVe siècle, Balde de Ubaldis, la thèse selon laquelle un roi décédé qui a contracté une obligation n’est pas mort en vérité, parce que la Dignitas au nom de laquelle il a agi, ne saurait mourir.

De la maxime juridique Dignitas non moritur découle directement l’idée selon laquelle le « roi ne meurt jamais », courante en France depuis le XVIe siècle. C’est pourquoi l’on se méprend en confondant cette idée avec les cris entendus à l’enterrement des rois de France à l’abbaye de Saint-Denis : « Le roi est mort ! Vive le roi ! ». En fait, l’origine de cette acclamation remonte à la fin de la guerre de Cent Ans. Après la mort de Charles VI, deux princes prétendirent au trône de France : Charles VII et Henri VI d’Angleterre. Lors de l’enterrement de Charles VI, les partisans d’Henri VI firent immédiatement suivre la prière habituelle pour le roi défunt de la proclamation du nouveau roi. Kantorowicz note qu’à partir de ce moment, cette procédure demeura la coutume en France. Mais il faudra attendre l’enterrement de Louis XII, en 1515, pour que la version brève et dépersonnalisée « Le roi est mort ! Vive le roi ! » fasse son apparition.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.