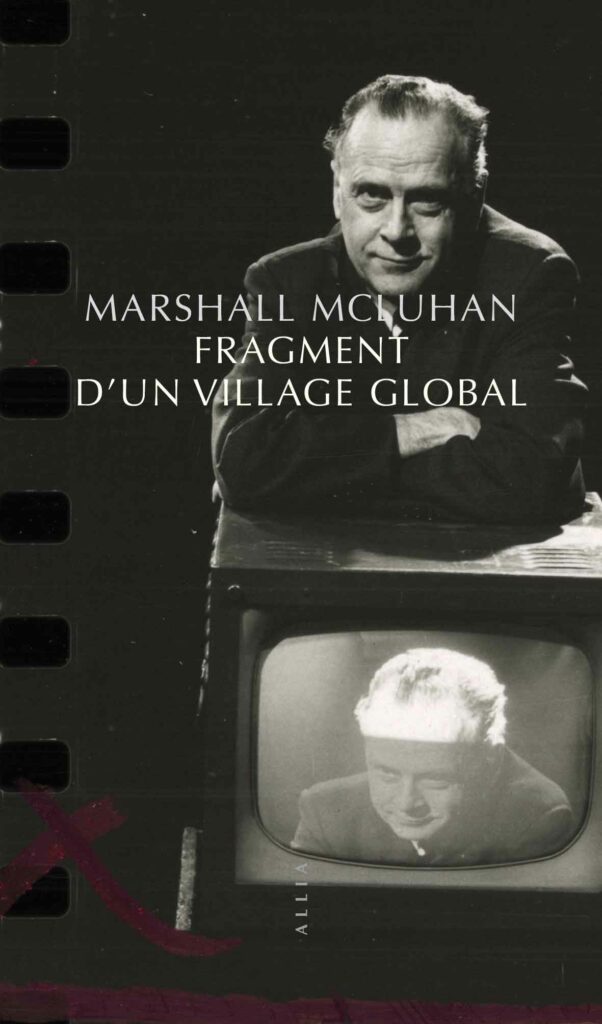

Connaissez-vous cette scène de la série Friends dans laquelle le personnage de Ross Geller vante les mérites journalistiques de Playboy ? Il semblerait que les éditions Allia soient du même avis avec cette réédition de l’interview du philosophe canadien Marshall McLuhan (1911-1980), parue en 1969 dans les colonnes du magazine érotique. Fragment d’un village global ou l’histoire condensée d’une transition de civilisation à l’échelle planétaire : la retribalisation.

Comme Régis Debray dont il fût sans doute une influence, Marshall McLuhan étudie les médias, entendus au sens large d’interface entre l’homme et son environnement. Ainsi l’imprimerie ou même l’alphabet phonétique sont des médias, ayant conditionné des phénomènes aussi divers en apparence que la Réforme, la chaîne de montage, la révolution industrielle, le concept de causalité, la perspective, la chronologie narrative ou encore l’introspection psychique. L’étude de ces immenses forces permet de replacer homo mediatis dans la longue durée des civilisations.

Tout comme elles, les médias sont mortels. Une prise de conscience que leur effondrement rend mainstream mais qui était autrefois l’apanage des poètes et des artistes, seuls à ne pas succomber à ce que McLuhan appelle la « narcose de narcisse », cette accoutumance nous faisant prendre des vessies pour des lanternes et manquer l’idée que « le message, c’est le medium ». Depuis McLuhan, la désaffection des médias mécaniques (presse, radio) s’est encore accéléré, révélant toujours plus l’influence qui fût la leur, au profit des nouveaux médias électriques (télévision). Pour McLuhan notre époque est charnière, typiquement celle où la conscience de l’écroulement peut se révéler aussi bien d’une grande fécondité que d’un grand danger, si c’est « dans le clair-obscur [que] surgissent les monstres ».

Cité ad nauseam, l’apocryphe de Gramsci n’en résume pas moins bien la position d’observateur neutre mais préoccupé que revendique McLuhan, équidistant de l’ère mécanique qui l’a vu naître et de la nouvelle « ère organique » dont il décortique les prémices. Cette ambivalence bien humaine travaille l’auteur qui reconnaît avoir un temps désespéré en observant la dégradation de « son » monde. S’il se méfie du processus – la « quête d’identité » à l’origine de cette dégradation, McLuhan ne dénigre pas pour autant la civilisation à venir, qu’il a appris à regarder avec le pouvoir de « détachement clinique » hérité de l’ancienne civilisation mécanique. Il y a vu les ferments d’un avenir qui lui a redonné foi en l’humanité : celui d’une société retribalisée.

La retribalisation

Pour McLuhan, l’ère mécanique n’aura représenté qu’un court intermède entre deux variations d’une même civilisation, qu’il nomme « organique » et qui lui semble mieux répondre aux besoins fondamentaux de l’homme. Les nouveaux médias « électriques » n’annoncent en effet pas une progression mais un retour logique à une forme de société, plus humaine en un sens.

L’amorce de la transition correspond à l’introduction des nouveaux médias électriques, et singulièrement la télévision. McLuhan les appelle « médias froids » : leur « faible définition » exigent du récepteur l’implication de tous ses sens ainsi qu’un effort psychique pour compléter les « trous » et interpréter le message. Au contraire, un média « chaud » comme la presse ou la radio prend et ne « parle » qu’à un unique sens, qu’il étend au maximum dans le but de donner un message clair et objectif, ne nécessitant pas cette implication constante et entière de l’individu au sein de la société qui est au cœur de l’être-au-monde tribal. Le couple individu-société lui-même, tout comme celui entre nature et culture, n’est concevable qu’au sein de médias chauds comme l’écriture, ayant permis cette extension prodigieuse du domaine de la vue qu’est l’abstraction.

Reste à savoir si la télévision à l’heure de ses 8 millions de pixels est toujours ce média « froid » et participatif que décrivait McLuhan à l’époque où celle-ci n’en était qu’à ses balbutiements. Quant à internet et aux « multimédias » numériques, laissent-ils le soin au récepteur de « combler les trous » et de s’impliquer dans la production des messages et du sens ? Et quid de la lecture, qui aura coïncidé avec l’âge d’or des médias chauds et mécaniques mais dont on loue volontiers l’implication qu’elle semble exiger du lecteur. Si les médias nous déterminent en profondeur, on peut également se méfier de notre propre lecture conditionnée.

Bref, la question des médias et de leur « chaleur » mériterait certainement un examen plus approfondi mais le portrait que McLuhan brosse de l’ancien homme « visuel » est toujours des plus convaincants. Linéaires, uniformes et répétables, les médias mécaniques ont consacré la suprématie de la vue au sein du sensorium humain, façonnant l’homme de la « galaxie Gutenberg » – et son histoire depuis l’imprimerie – marqué par la fragmentation, la spécialisation, le schisme pensée/action et la raison discursive.

Mais la suprématie du visuel et de son monde bien délimité touche à sa fin, en même temps que refleurissent les sens atrophiés, de nouveau stimulés par les médias électriques « froids ». Ces nouveaux médias pour un nouveau monde « du tout en même temps où les choses résonnent entre elles comme dans un champ électrique total » et où la conscience ne sera plus linéaire et surplombante mais discontinue et « synesthétique ». Vous avez du mal à vous la représenter ? C’est peut-être justement parce que la représentation est un dérivé des médias visuels et que ce réflexe surplombant est voué à s’émousser dans le nouveau monde tribal aux contours encore flous, en 1969.

Au-delà de la représentation, c’est même la conscience qui pourrait chuter de son piédestal avec la montée en puissance des nouveaux médias « froids » : le numérique. La gigantesque masse de données qui débordent nos ordinateurs débordent aussi nos sens : postulant l’analogie entre cerveau et calculateur, il est évident que le traitement de tous ces flux ne peut plus se faire sur le tempo lent d’une lecture de journal ou d’une émission de plusieurs heures. La plupart de ces données n’atteindront simplement pas la conscience, autrefois l’indispensable corollaire de la science mécanique qui sans elle n’aurait été que « ruine de l’âme ». Cette société post-conscience n’est autre la société « connectée », littéralement. Une société dont chaque maillon est connecté par d’innombrables flux, dont le sens évolue à chaque interaction et bien plus vite que ce que dont le langage conscient humain peut rendre compte. L’ère organique et tribale est celle du retour de l’inconscient. Chacun jugera de ce rééquilibrage dans l’économie divine en se rappelant que l’hypertrophie de la conscience n’aura représenté, selon la chronologie de McLuhan, qu’une période assez brève de l’histoire humaine.

Le meilleur des (deux) mondes

À l’époque de cette interview en tout cas ; la perspective d’une retribalisation, avec tout ce que ce mot charrie de violence et de petitesse, inquiète. McLuhan dissipe la plupart de ces angoisses en commençant par souligner le vent d’expérimentation enthousiaste qui souffle sur le village global soixante-huitard. En effet, la grande inquiétude concerne alors l’idée de Liberté et sa possible régression au sein de collectifs que l’on imagine volontiers coercitifs. Ce à quoi McLuhan rétorque que la civilisation mécanique a certes ménagé une grande place théorique à l’individu… en continuant pourtant à les produire en masse et de manière homogène. Pour les enfants de l’individualisme, c’est un paradoxe douloureux de constater qu’il peut y avoir plus de liberté et de diversité au sein d’une communauté dont les membres se savent interdépendants.

McLuhan n’en est pas pour autant un zélateur faisant mine d’ignorer que la civilisation « organique » comporte également ses dangers. La société tribalisée exige effectivement une connexion en profondeur qui répond sans doute mieux aux besoins psychiques et sociaux humains mais cette « implication instantanée déclenche une fonction conservatrice, stabilisatrice » qui posera d’autres problèmes radicaux : « [L]e cadre consensuel des valeurs tribales sera caractérisé par une diversité sans fins mais il n’y aura que peu de rebelles, si ce n’est aucun, pour remettre en question la tribu elle-même […]. À notre époque actuelle, alors que nous commençons à réagir en profondeur aux défis du village global, nous devenons tous réactionnaires. »

Pour prendre le meilleur des deux mondes, encore faut-il voir et comprendre ces deux mondes. McLuhan invite les natives de l’ère mécanique à faire cet effort de compréhension à l’heure où les anciennes structures s’effondrent et où les dangers se multiplient. Nous ne pouvons nous permettre le luxe de la tour d’ivoire, qu’il « faudrait transformer en tour de contrôle » pour aider la nouvelle civilisation à éclore si tant est que là où croît le danger croît également ce qui sauve. McLuhan essaye de tout embrasser d’un même regard, tout en y reconnaissant la précarité d’un instinct de survie exprimé par les médias du théorique auxquels il reste bien attaché. Cette neutralité affichée confine parfois à la posture stoïcisante et un peu agaçante à force de répéter qu’il ne sert à rien de juger la nouvelle civilisation au prisme de l’ancienne, et que seul importe de suivre au mieux le flot des changements à venir. Alors qu’il préjuge volontiers lui-même de ce que fût l’ère mécanique et de ce que nous lui devons, ainsi que de ce que sera la civilisation organique et ce que nous sommes en droit d’en espérer. On reconnaîtra néanmoins volontiers que l’image du vieux sage se sachant appartenir au monde d’avant mais ayant tout compris de celui d’après a quelque chose de réconfortant dans notre époque d’entre-deux parfois chaotique. Et qu’il a remarquablement anticipé la théorie du néo-tribalisme, promise semble-t-il, à un grand avenir.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.