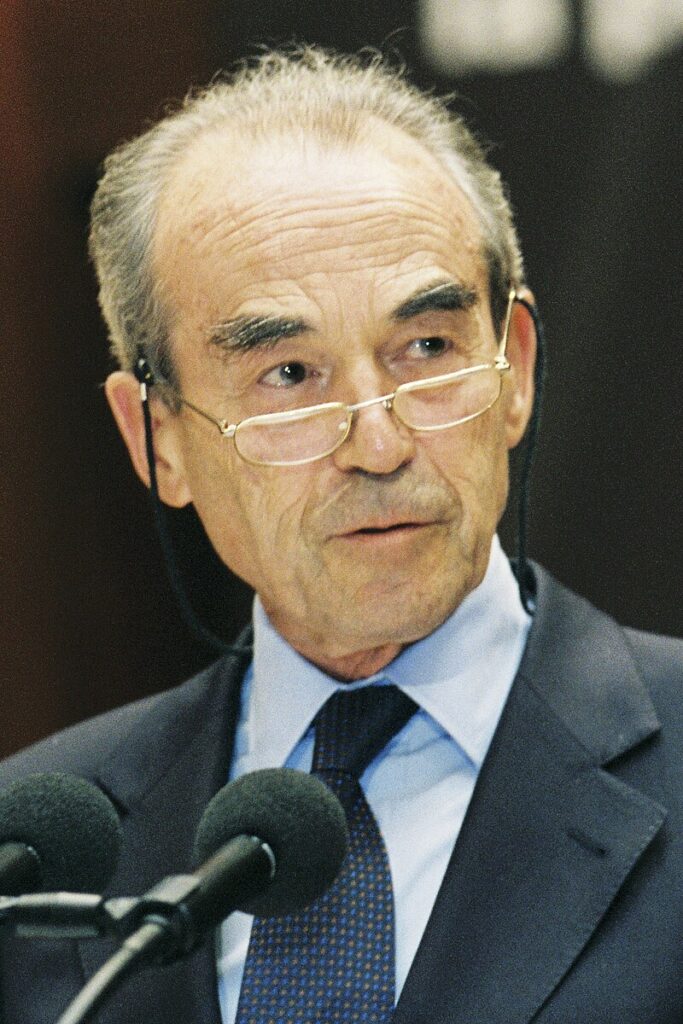

Jeudi 9 octobre, Robert Badinter (1928-2024) est entré symboliquement au Panthéon. Honoré pour avoir aboli la peine de mort le 9 octobre 1981, le juriste se heurte pourtant aux limites d’un droit pénal dont l’injustice consiste en réalité, d’après la philosophe Simone Weil (1909-1943), dans son incapacité sociale et spirituelle à faire consentir aux châtiments.

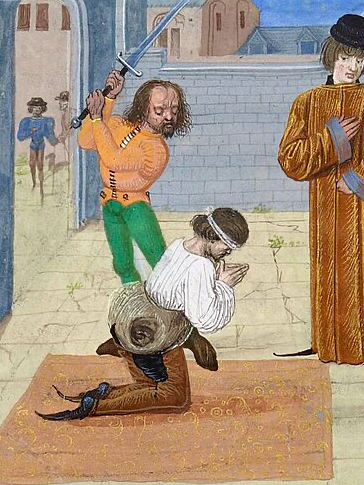

L’abolition de la peine capitale en France, par la loi du 9 octobre 1981, n’est guère l’œuvre originale de Robert Badinter. S’il faut reconnaître le courage de ce ministre de la Justice de François Mitterand qui a pris le risque de s’opposer à une opinion publique majoritairement favorable à la peine de mort, il faut aussi rappeler que la France fut parmi les derniers pays d’Europe de l’Ouest à abolir la peine de mort : des États comme le Royaume-Uni (en 1973), l’Allemagne (en 1949) ou, plus d’un siècle plus tôt, les Pays-Bas (en 1870) l’avaient déjà supprimée. Badinter s’inscrivait ainsi dans une dynamique anthropologique très profonde que Michel Foucault, dans Surveiller et punir. Naissance de la prison (1975), faisait remonter aux origines mêmes de la modernité occidentale. En matière de justice pénale, en effet, l’abolition des châtiments corporels n’est peut-être pas un progrès comme nous autres Modernes le pensons niaisement, car la modernisation du pouvoir a consisté dans le passage du châtiment des corps à la surveillance des âmes. Au Moyen Âge, les châtiments corporels avaient pour but de compenser en intensité l’étendue inversement faible du pouvoir sur le territoire et les comportements sociaux. Il s’agissait de marquer la chair et les yeux populaires par une application intensive de la loi, à défaut d’assurer la permanence de celle-ci dans la vie des sujets du royaume. La sécurité devait être garantie un minimum par le châtiment sévère et spectaculaire de la licence au sein d’une société par trop incontrôlable.

Au contraire, à partir du XVIIe siècle, plus le pouvoir a pu exercer de manière permanente son contrôle sur les individus à travers ses institutions nouvelles, plus le « spectacle punitif » fut « effacé ». Plus les comportements sont contrôlés, moins il devient nécessaire de châtier les corps rebelles à la loi. Or, la peine de mort n’est que le dernier ersatz des châtiments du corps par lesquels la Justice pré-moderne tentait d’affirmer la souveraineté de la loi sur l’errance des comportements sociaux. Son abolition en 1981 n’a donc rien de particulièrement original et héroïque : elle ne fait que sanctionner, tardivement, la transition de la politique pré-moderne vers le biopouvoir moderne, où chaque facette de la vie des individus est contrôlé et pris en charge par l’État. La peine de mort, un truc de libertaire moyenâgeux. Seulement voilà : d’après la philosophe Simone Weil, l’abolition du châtiment est la meilleure dissimulation de la non-abolition du pouvoir. Voilà le socialiste moderne Badinter doublé par sa gauche antimoderne : le véritable abolitionnisme est acratiste, au nom du rétablissement du principe de justice face à la domination du droit.

Contre un droit sans justice

D’après Simone Weil, l’abolition complète des châtiments ne s’explique que par une société dont les valeurs et les institutions sont devenues tout à fait incompatibles à l’exercice de la justice. Pour le comprendre, il faut tout d’abord repartir de la distinction, essentielle à ses yeux, du « droit » et de la « justice ». Ces deux concepts opposent respectivement l’héritage de Rome et l’héritage de la Grèce. « Louer la Rome antique de nous avoir légué la notion de droit (jus, en latin) est singulièrement scandaleux, écrit-elle dans La Personne et le sacré (1957). Car si on veut examiner chez elle ce qu’était cette notion dans son berceau, afin d’en discerner l’espèce, on voit que la propriété était définie par le droit d’user et d’abuser. Et en fait la plupart de ces choses dont tout propriétaire avait le droit d’user et d’abuser étaient des êtres humains. » La peine de mort et par extension tout châtiment n’est injuste que dans le cadre d’une Justice en réalité tout entière déterminée par le droit, c’est-à-dire l’application de règles dont l’application est, de soi, indifférente aux conditions qui la rendent légitimes aux yeux des citoyens sur lesquelles elles s’appliquent.

Au contraire, « les Grecs n’avaient pas la notion de droit. Ils n’avaient pas de morts pour l’exprimer. Ils se contentaient du nom de la justice (dikè) ». Comme l’explique Valérie Gérard, tandis que les « légendes contractualistes » propagent l’opinion selon laquelle le droit aurait été précisément construit comme « opposé à la force », au contraire, la réaliste Simone Weil « replace le droit dans sa pratique »[1] et remarque que « les usages du terme de “droit” sont liés à des situations relevant du rapport de force : marchandages, revendications conflictuelles ». Le droit ne s’oppose en réalité qu’à la forme arbitraire de la force, pour mieux donner un fondement rationnel à l’exercice de la forme collective de la force sur des individus. C’est pourquoi, « à Rome ou chez les contractualistes modernes, le droit est droit des propriétaires, il est “droit d’user et d’abuser” »[2].

L’abolition de la peine de mort n’a donc eu lieu que dans une société où les conditions mêmes de la justice ont été abolies. Quelle est en effet la première condition de la justice ? L’amendement moral de l’homme. Au sens premier, la justice est en effet un principe d’équité, c’est-à-dire une restauration de l’équilibre lorsque rupture de l’équilibre il y a eu. C’est pourquoi la justice est rigoureusement injustifiable si l’on part d’une conception matérialiste, car si l’homme n’est qu’un corps, alors la vengeance consistant à supprimer le corps meurtrier suffit à rétablir la justice. Mais si tel est le cas, la justice fait double usage avec le concept de droit : plus rien ne les distingue, car on ne fait que donner un fondement rationnel à l’exercice de la force réciproque de la collectivité sur la force illégalement exercée par le criminel. Pour qu’il y ait justice, il faut au contraire que la restauration de l’équilibre soit accomplie par le corps et l’âme du criminel. Sinon, la restauration n’est faite qu’à moitié. Cela signifie que la restauration de l’équilibre ne peut être effective que si l’âme du criminel se présente contrite et repentante sous l’aiguillon de la loi. Or cela n’est possible qu’à une seule et unique condition : que le malfrat consente à sa peine. La justice ne peut être rendue sur une âme que si la volonté du condamné consent à recevoir son application. Quelle satisfaction morale y aurait-il pour une victime lésée à voir le corps de son malfaiteur exécuté, sans que les institutions sociales n’aient pu rendre possible la honte et le regret sincère de son acte ?

Le consentement à la peine

La contrition, c’est-à-dire le regret sincère d’une faute, n’existe par définition que par le consentement d’un homme à la peine encourue. Le châtiment se définit selon Weil par la liberté de la peine. L’application anonyme des peines rend impossible de consentir, « fût-ce après coup », à leur réception, car l’appareil juridique et la conjoncture sociale où elles ont lieu suppriment tout « sentiment de justice » possible. Nous touchons ici le point le plus important de l’argument weilien. En effet, depuis le célèbre roman de Victor Hugo, Le Dernier jour d’un condamné (1829), qui décrit la souffrance psychologique du condamné et l’hypocrisie d’une société qui prétend rendre justice en tuant, la cause « abolitionniste » à l’encontre de la peine capitale a pour justification première le traitement humain du condamné. C’est ce qui explique que l’abolition de la peine de mort permit à la France la pleine adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme, au nom de la dignité humaine. Par opposition, la défense réactionnaire du châtiment consiste à justifier l’exécution de la vengeance publique par un arbitre au nom des intérêts de la victime.

Par opposition, la puissante originalité de Simone Weil est de défendre le châtiment, et « le cas échéant » le châtiment mortel, au nom de la dignité intrinsèque du coupable. La philosophie de tradition marxiste dresse en effet le portrait sociologique d’une organisation pénale qui, en raison de la domination du droit sur la justice, se présente comme l’institutionnalisation de la coercition sociale des classes supérieurs sur les classes inférieures : « Rien n’est plus affreux que le spectacle si fréquent d’un accusé, n’ayant dans la situation où il se trouve aucune ressource au monde sinon la parole, mais incapable de manier la parole à cause de son origine sociale et de son manque de culture, abattu par la culpabilité, le malheur et la peur, balbutiant devant des juges qui n’écoutent pas et qui l’interrompent en faisant ostentation d’un langage raffiné » (Formes de l’amour implicite de Dieu, « L’amour du prochain »). Le manque d’éducation et d’intégration sociale des criminels de droit commun, qui appartiennent très majoritairement aux classes les plus défavorisées, dispose très défavorablement le coupable aux subtilités techniques du mille-feuille juridique et aux habiletés rhétoriques des magistrats. La seule conséquence systématique des peines est contre-productive : le « déclassement définitif des repris de justice » (L’Enracinement), n’induisant ni une correction significative du comportement délictueux ni un changement des rapports entre la société lésée et le condamné. Dans ces conditions, « une condamnation à mort pour une faute légère, infligée [d’une certaine] manière, serait moins horrible qu’aujourd’hui une condamnation à six mois de prison. »

Simone Weil renverse alors la logique humanitaire habituelle : substituant le modèle des devoirs à celui des droits, elle estime que la vraie manière d’honorer la dignité du criminel est de lui ordonner un châtiment. En effet, « le mépris est le contraire de l’attention » (Formes de l’amour implicite de Dieu). Or, « à partir du moment où un homme tombe aux mains de l’appareil pénal jusqu’au moment où il en sort […] il n’est jamais un objet d’attention ». Les peines n’ont aucun effet de justice dans un système où le rapport au coupable est dépourvu de toute manuduction spirituelle d’homme à homme, réduit à l’application de la force massive et anonyme de l’appareil juridique. Pas plus que leur application, le retrait des peines ne favorise non plus la restauration ou le développement du libre-arbitre du coupable, puisqu’elle le déresponsabilise. Le retrait du châtiment se justifie par l’absence de corrélation statistique entre le degré de sévérité des peines et la diminution de l’insécurité, c’est-à-dire par un motif anonyme. Or, le juste châtiment doit faire attention à la personnalité du criminel : confronter un coupable face à la gravité de son acte, c’est lui montrer contre l’anonymat de la mécanique sociale qu’il est capable de (re)conquérir sa liberté en prenant ses responsabilités. Seulement, cette confrontation implique une réorganisation complète des institutions et de la conception qu’elles véhiculent de la justice, afin de de rendre possible chez le coupable la capacité, chez lui, de consentir librement à son châtiment.

Monter heureux sur l’échafaud

Par opposition à celui qui fut professeur de droit pénal pendant vingt ans à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, la philosophe de la justice justifiait le châtiment comme l’un des quatorze « besoins de l’âme humaine », qu’elle énumère au début de L’Enracinement. « Il faut, écrit-elle, que le châtiment soit un honneur », en raison de ses deux effets : « que non seulement il efface la honte du crime, mais qu’il soit regardé comme une éducation supplémentaire qui oblige à un plus grand degré de dévouement au bien public ». Or, le système pénal dominé par le modèle du droit (et des droits) ne dispose ni à l’un ni à l’autre : il entretient la honte à la fois par la faiblesse des peines et par la fonction judiciaire de punition sans réparation ; il empêche toute éducation supplémentaire, en raison de l’injuste impunité proportionnelle au statut social.

Les institutions doivent donc subordonner l’appareil du droit aux principes de la justice, afin que toute application du châtiment remplisse sa fin d’ « éveiller le sentiment de la justice chez le criminel par la douleur, ou même le cas échéant, par la mort » (L’Enracinement). Le consentement au châtiment se justifie par le principe de justice, c’est-à-dire par la restauration de l’équilibre non seulement par le corps du coupable que l’on prive de liberté sociale, mais aussi par son âme, c’est-à-dire par sa capacité à consentir réellement à la peine pour pouvoir redevenir humain à ses yeux comme à ceux d’un juste corps social : « Par le crime un homme se met lui-même hors du réseau d’obligations éternelles qui lie chaque être humain à tous les autres ». Le châtiment permet donc la restauration complète de l’équilibre : « Il ne peut y être réintégré que par le châtiment, pleinement s’il y a consentement, sinon imparfaitement ». Or quelles sont les conditions de cette réintégration parfaite au réseau des obligations humaines ?

Cette possibilité, apparemment fort étonnante, du consentement à la mort n’est pas mieux décrite que par le mythe : dans les Évangiles, avec la personne de Jésus-Christ ordonnant la légitimité de la lapidation à la pureté morale de l’exécuteur ; dans la tradition hindoue, celle du « roi Rama, incarnation de la deuxième Personne de la Trinité », ou plutôt de la Trimurti, hissant un condamné à mort à la dignité de saint. De la comparaison des deux textes sacrés dont Simone Weil fait le récit et l’exégèse, il ressort que le critère essentiel dans l’application du châtiment n’est pas « le degré de sévérité des peines », mais la « légitimité » de la loi dont il provient et de celui qui l’exécute. Cela signifie « que toute l’organisation de la justice pénale ait pour fin d’obtenir des magistrats et de leurs aides, pour l’accusé, l’attention et le respect dû par tout homme à quiconque se trouve à sa discrétion, et de l’accusé le consentement à la peine infligée », comme la femme adultère du récit évangélique y eût consenti si la pierre vînt de la perfection incarnée.

Concrètement, les premières conditions de la légitimité du châtiment sont dégagées négativement par Simone Weil : d’une part, une réforme de l’injuste échelle des peines, « qui prévoit une punition bien plus cruelle pour dix menus vols que pour un viol ou certains meurtres » ; d’autre part, une inversion du degré d’impunité, qui « doit augmenter non pas quand on monte, mais quand on descend l’échelle sociale. Autrement, les souffrances infligées sont ressenties comme des contraintes ou même des abus de pouvoir, et ne constituent pas des châtiments ». Le condamné ne doit pas se sentir accusé par un système qui favorise l’impunité des mieux lotis, mais réellement mis en face de son acte par un système équitable. Or, ce problème hautement difficile « ne peut être résolu que si un ou plusieurs hommes ont la charge d’empêcher […] une conspiration en vue de l’impunité […], et se trouvent dans une situation telle qu’ils ne soient pas tentés d’y entrer eux-mêmes » (L’Enracinement). Cette attention à l’âme du coupable pour faire naître au plus profond de son être le souci de son propre rachat ne peut avoir lieu que dans une société où la religion prend en charge l’organisation de la justice. C’est pourquoi, « tant qu’il y aura du malheur dans la vie sociale, tant que l’aumône légale ou privée et le châtiment seront inévitables, la séparation entre les institutions civiles et la vie religieuse sera un crime » (Attente de Dieu). La société sera juste lorsqu’une victime sera capable d’implorer la commutation du châtiment librement donné à son bourreau repentant, au nom de la loi surnaturelle de la justice qui seule cohabite avec la miséricorde. Que Créon abolisse ou non la peine de mort, Antigone aura toujours raison.

[1] Valérie Gérard, in Simone Weil, Force, consentement et justice, Préface, Payot & Rivages, 2023, p. 11.

[2] Ibid., p. 12.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT en faisant un don sur Tipeee.