Il n’est pas rare d’entendre que, dans une société où le volume horaire du travail serait considérablement réduit, du fait de sa répartition égalitaire, chacun serait d’autant plus libre de se cultiver. En permettant, par l’institution de conditions sociales plus justes, l’accès du plus grand nombre à la culture, la production intellectuelle et artistique n’en serait que plus riche et plus diverse. Nous aimerions montrer à partir de Hannah Arendt que, si le temps libre constitue ici la condition sine qua non, celle-ci n’est absolument pas suffisante dans une société de consommation. En effet, quelle valeur accorder aux œuvres culturelles, censées résister au temps, quand celles-ci tendent à être consommées comme des denrées alimentaires ?

Dans La Condition de l’homme moderne (1958), Arendt entame le chapitre consacré au travail par un constat on ne peut plus clair : sa glorification n’appartient qu’à l’époque moderne. Les Grecs méprisaient le travail corporel et toutes les occupations qui ne visaient qu’à pourvoir aux besoins vitaux étaient jugées serviles, y compris les moins pénibles. C’est pourquoi d’ailleurs Aristote refusait aux artisans, aux banosoi le droit de cité. Moins dévalorisé au Moyen Âge, le labeur n’avait cependant aucune dignité eu égard à la vie contemplative. Mais dans les Temps modernes, il devint véritablement la source de toute valeur. Pour Arendt, c’est à partir de Locke que s’enclencha cette « ascension soudaine, spectaculaire du travail, passant du dernier rang, de la situation la plus méprisée, à la place d’honneur et devenant la mieux considérée des activités humaines. » Le philosophe anglais, en effet, enracinait le droit de propriété dans le travail. Cette révision à la hausse se poursuivit avec Adam Smith, qui fit du travail la source de toute richesse, pour atteindre son apogée avec Marx, chez qui « le travail devint la source de toute productivité et l’expression de l’humanité même de l’homme. » Autrement dit, l’homme n’est homme que parce qu’il travaille. L’animal laborans, qui pouvait à peine se prévaloir du nom d’« homme » dans l’Antiquité, occupe maintenant le devant de la scène.

À vrai dire, le problème n’est pas tant que notre modernité tresse des couronnes au travail, que le fait que cette activité est en passe de phagocyter toutes les autres. Laissant de côté la vita contemplativa, traditionnellement privilégiée par les philosophes, Arendt veut dans cet ouvrage rendre ses lettres de noblesse à la vita activa. Celle-ci, outre le travail, rassemble deux autres activités fondamentales : l’œuvre et l’action. Cette dernière, qui a pour condition la pluralité des hommes, les met directement en rapport à travers la vie politique et l’histoire. Si le travail est l’activité qui se rapporte à la vie du corps humain, qui ne sert rien d’autre que le processus vital, l’œuvre s’affranchie des contraintes biologiques en fournissant un monde artificiel d’objets. Parce que de tels objets s’inscrivent dans le temps long, ils permettent à l’homo faber d’édifier un monde qui s’oppose radicalement au milieu naturel, soumis à l’incessante périodicité de ses éléments. Grâce aux produits de l’œuvre, les hommes vivent dans un monde plus durable que leur propre existence. Ainsi, le travail produit des biens de consommation, l’œuvre des objets d’usage. Les premiers, pris dans le « perpétuel mouvement cyclique de la nature », sont les choses les moins durables qui soient, quand les autres « garantissent la permanence, la durabilité, sans lesquelles il n’y aurait point de monde possible. » Les denrées alimentaires, en effet, doivent parfois être consommées le jour même, tandis que les outils de l’artisan, l’édifice bâti par l’ouvrier tranchent par leur pérennité.

Dans un monde où le travail n’a pas absorbé les autres activités essentielles, un artefact ne disparaît pas après son usage, comme un aliment disparaît après sa consommation. De tels objets, parce qu’ils ne sont pas destinés à satisfaire les besoins du corps, sont censés échapper au cycle biologique sans cesse renaissant, et par là assurer la stabilité du monde. Mais nos outils, aujourd’hui remplacés par les machines, ont-ils toujours vocation à construire un monde ? Selon Arendt, la récente automatisation du travail a renversé les normes traditionnelles : « ce n’est plus le mouvement du corps qui détermine le mouvement de l’instrument, ce sont les mouvements de la machine qui règlent ceux du corps. » Si l’outil d’artisanat était jadis au service du travailleur, la machine lui impose maintenant son rythme mécanique, « lequel à son tour correspond au rythme répétitif également automatique du processus vital et de son métabolisme. » Par son automatisme le processus machinique s’apparente au processus naturel ; ils s’enchaînent d’eux-mêmes sans nécessiter quelque intervention humaine. Avant l’automatisation, l’artisanat distinguait nettement les moyens et la fin, les étapes à parcourir d’avec le résultat final. Or, la distinction entre l’opération et le produit n’a plus sens dans le machinisme : de fait l’objet fabriqué, en s’identifiant avec son processus de fabrication, ne remplit plus sa fonction stabilisatrice. Bref, alors que les produits de l’oeuvre édifiaient un monde pérenne, les machines œuvrent désormais à sa destruction en le naturalisant, en insérant au cœur de l’artifice humain ce qui s’apparente à l’instabilité des processus biologiques.

L’œuvre d’art dans une société de consommateurs

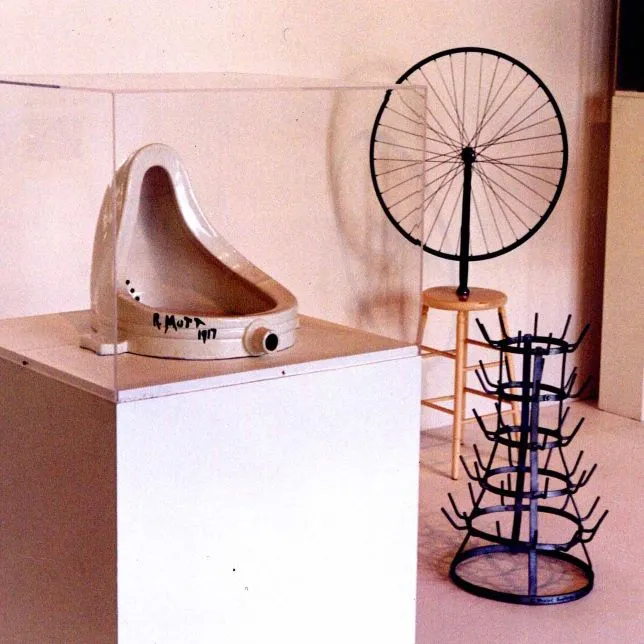

Dès lors, on pressent facilement que notre rapport à l’œuvre d’art, et à la culture en général, est profondément altéré dans la civilisation des machines. Arendt rappelle que cette deuxième activité constitutive de la condition humaine qu’est « l’œuvre » ne se limite point à la production d’objets d’usage. L’œuvre d’art s’y rattache au plus haut degré, bien qu’elle n’est pas conçue pour qu’on « s’en serve », qu’elle ne réponde à aucun usage déterminé, qu’elle n’est pas fonctionnelle. En travaillant, l’animal laborans produit des biens prévus pour disparaître dans la consommation, quand l’homo faber, lui, façonne un monde conçu pour durer. Or, c’est bien parce que les œuvres d’art, toutes uniques, n’ont strictement aucune utilité, qu’elles sont à même de conférer au monde une constance sans égale : « En raison de leur éminente permanence, les œuvres d’art sont de tous les objets tangibles les plus intensément du-monde ; leur durabilité est presque invulnérable aux effets corrosifs des processus naturels, puisqu’elles ne sont pas soumises à l’utilisation qu’en feraient les créatures vivantes, utilisation qui, en effet, loin d’actualiser leur finalité – comme la finalité d’une chaise lorsqu’on s’assied dessus –, ne peut que les détruire. Ainsi leur durabilité est-elle d’un ordre plus élevé que celle dont tous les objets ont besoin afin d’exister ; elle peut atteindre à la permanence à travers les siècles. »

Mais le « travail », écrivions-nous plus haut, a désormais pris le pas sur les autres catégories de la vita activa. Dans une société où prédomine le travail, seul le processus vital importe, tout converge vers la conservation de la vie, rien n’est donc voué à durer. D’un point de vue existentiel, l’animal laborans dépend entièrement du régime de la consommation. Le consommateur n’est pas l’opposé du travailleur : une société de consommateurs n’est qu’une société de travailleurs émancipée de l’activité de travail à la faveur de l’industrialisme. Une telle société interprète toutes les activités humaines à partir de son idéal d’abondance, qui reçoivent toutes alors le statut de « gagne-pain ». « En conséquence, note Arendt, toutes les activités sérieuses reçoivent le nom de travail et toute activité qui n’est nécessaire ni à la vie de l’individu ni au processus vital de la société est rangée parmi les amusements. » Dans ces conditions, naturellement, l’oeuvre de l’artiste « se dissout dans le jeu, elle perd son sens pour le monde. » Dans une société de travailleurs-consommateurs, l’activité artistique n’est plus qu’un passe-temps comme le sport : parce qu’il ne sert pas directement les besoins de la vie, l’artiste passe au fond l’essentiel de son temps à s’amuser.

Si notre société de consommateurs s’est émancipée de l’oppression et de l’exploitation du travail, il n’en demeure pas moins que toute sa productivité est aspirée par le cycle biologique, alors qu’autrefois seuls les produits de l’animal laborans étaient périssables. À ce point, il apparaît que si l’accès du plus grand nombre à la culture est conditionnée par la réduction du temps de travail, cela ne saurait suffire. Car une telle émancipation est déjà à l’origine de notre société actuelle, dans laquelle le temps libre est principalement réinvesti dans la consommation. La culture de masse, c’est l’ensemble des produits culturels voués à disparaître dans le procès de consommation. Tel est le paradoxe de la société moderne : jamais les hommes ne se sont autant affranchis du travail, mais jamais son idéal et ses valeurs n’ont autant prédominé dans les esprits. Quand bien même les progrès de l’automatisation eussent libérer l’homme des corvées, Marx a eu tort de penser que cela lui ouvrirait à coup sûr les portes de la culture. Totalement émancipé du travail, le consommateur verrait plutôt apparaître devant lui un champ illimité à ses appétits. Comme le souligne Arendt, « une humanité totalement libérée des entraves de l’effort et du labeur serait libre de consommer le monde entier et de reproduire chaque jour tout ce qu’elle voudrait consommer. » Mais si « consommer la culture » est une contradictio in adjecto, à quoi nous adonnons-nous au juste durant notre temps libre ? Pourquoi, lors même que nous ne travaillons pas, sommes-nous encore assujettis au cycle du métabolisme ?

Le temps des loisirs

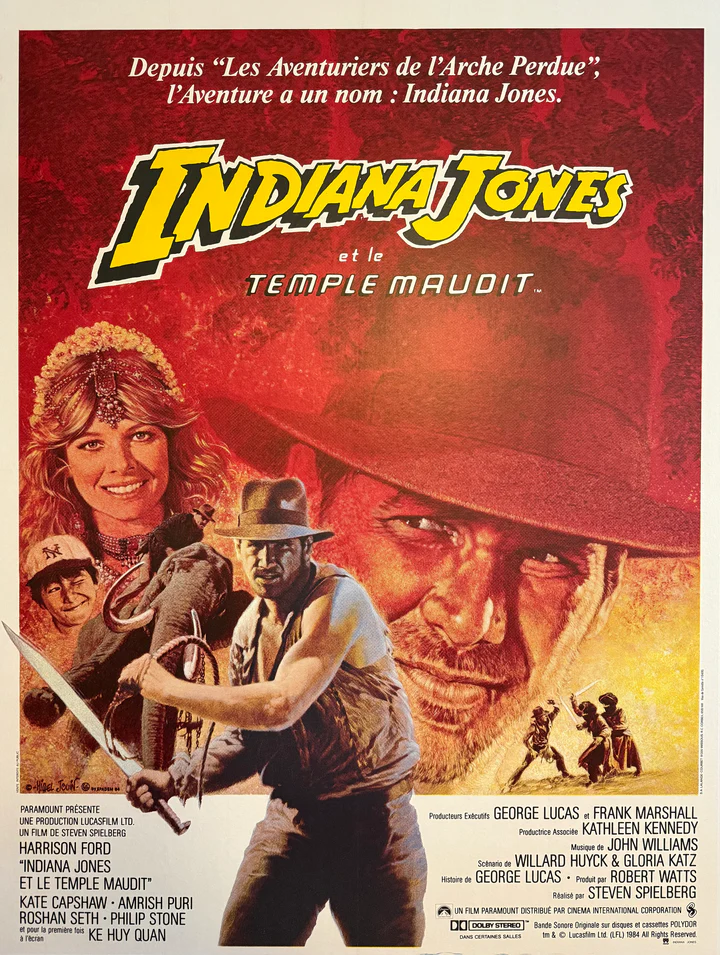

Dans La Crise de la culture (1954), Arendt remarque qu’avant l’avènement de la société de masse au XXe siècle, la culture était déjà partiellement pervertie, non par la consommation, mais par l’utilitarisme. Elle devint, au siècle précédent, l’enjeu d’une lutte pour la position sociale. Cela commença lorsque les bourgeois tentèrent de disputer aux aristocrates leur prééminence dans un domaine plus « raffiné » que les métiers d’argent, méprisés des seconds pour leur vulgarité. Dans cette compétition effrénée, le « philistin » se saisit de la culture comme une arme : il acheta sa promotion sociale par l’éducation, le prestige et les apprêts qu’elle lui conféra. « Sitôt que les ouvrages immortels du passé devinrent objet du raffinement social et individuel, ils perdirent leur plus importante et leur plus fondamentale qualité : ravir et émouvoir le lecteur ou le spectateur par-delà les siècles. » Arraisonnés à des fins égoïstes, les produits de l’art et de la culture devinrent des « marchandises sociales ». Aussi déplorable que soit cette dégradation, elle n’alla cependant pas jusqu’à en faire des objets de consommation. Aux yeux d’Arendt, le fait est que la société de masse actuelle ne veut même plus la culture mais les loisirs, « et les articles offerts par l’industrie des loisirs sont bel et bien consommés par la société comme tous les autres objets de consommation. »

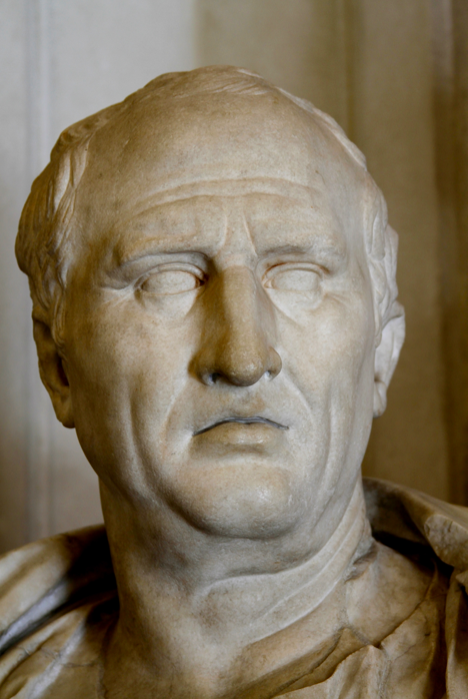

Si les loisirs servent à passer le temps, le temps des loisirs n’est pas le temps libre dans lequel on s’adonne à la méditation, à la création, à autrui. Loin de l’otium cum dignitate dont parle Cicéron, « c’est bien plutôt le temps de reste, encore biologiquement déterminé dans la nature, qui reste après que le travail et le sommeil ont reçu leur dû. Le temps vide que les loisirs sont supposés remplir est un hiatus dans le cycle biologiquement conditionné du travail ». Au métabolisme les circenses ne sont pas moins nécessaires que le panem. Loin de s’opposer au travail, le loisir en est l’exact complément : qu’elle soit à la peine ou au repos, la vie biologique ne peut subsister qu’en dévorant les fruits de son labeur ou ceux servis par l’industrie culturelle. C’est parce que les loisirs sont là pour combler les temps morts du processus organique, que les producteurs sont désormais confrontés à des « appétits gargantuesques ». Ils doivent, pour les satisfaire, se réinventer, mais ne le peuvent qu’en pillant le domaine entier de la culture, en altérant la nature même des objets culturels pour les rendre aptes à la consommation. Ces derniers sont réécrits, reformatés, adaptés au goût du jour, rendus reproductibles par et pour la culture de masse. De la sorte, ce n’est pas en élevant les standards du public, ni en révisant à la hausse la qualité des mass media que le loisir pourrait se transfigurer en culture : ce qu’ont de commun tous ces divertissements, c’est qu’ils sont faits pour être engloutis, leur valeur intrinsèque n’est pas de rigueur ici. Bref, la différence entre loisir et culture ne se mesure pas en degrés : il ne s’agit point d’une culture « démocratisée », débarrassée de son élitisme, rendue accessible au vulgaire. Car l’industrie du divertissement est là pour répondre à des besoins vitaux éternellement recommençant, tandis que, pour Arendt, « seul ce qui dure à travers les siècles peut finalement revendiquer d’être un objet culturel. »

Nous avons vu, tout d’abord, que la survalorisation du travail et son automatisation, rendue possible par la prolifération des machines, mettaient en péril la permanence du monde, son objectivité même. Cependant, il était permis de croire que les œuvres culturelles faisaient office de rempart contre cette menace : parce qu’elles valent par-delà toute référence utilitaire et fonctionnelle, « elles durent plus longtemps au monde que n’importe quoi d’autre, elles sont les plus mondaines des choses. » Manifestement, cela n’est plus : dans leur version divertissante, les produits de la culture perdent leur capacité à résister au temps. Réciproquement, la seule manière d’investir le temps libre qui nous est offert consiste à consommer de plus en plus, à se divertir de plus en plus. D’après Arendt, toutes les frontières se brouillent dans la société de masse : nous sommes dorénavant incapables d’apprécier les choses dans leur nudité, de nous placer à bonne distance pour les accueillir. « Cette attitude de joie désintéressée peut être expérimentée seulement après qu’on a pourvu aux besoins de l’organisme vivant, quand, délivrés des nécessités de la vie, les hommes peuvent être libres pour le monde. » L’homme cultivé, fondamentalement, est donc moins celui qui dévore des enfilades d’objets culturels, que celui qui sait les laisser être tels qu’ils sont, dans la pureté et la simplicité de leur apparaître.

La culture comme souci du monde

Si l’œuvre d’art est effectivement la fine fleur de la culture, ce n’en sont pas moins deux choses différentes. Certes, elles connaissent le même sort dans la société de consommation, mais l’art ne fait pas partie de l’essence de la culture. « La culture, mot et concept, est d’origine romaine. Le mot « culture » dérive de colere – cultiver, demeurer, prendre soin, entretenir, préserver – et renvoie primitivement au commerce de l’homme avec la nature, au sens de culture et d’entretien de la nature en vue de la rendre propre à l’habitation humaine. En tant que tel, il indique une attitude de tendre souci, et se tient en contraste marqué avec tous les efforts pour soumettre la nature à la domination de l’homme. » Arendt souligne qu’il fallut attendre Cicéron pour que la culture se mette également à désigner les productions de l’esprit. Précisément, le grand orateur romain rattachait la culture à une éducation philosophique, dans la mesure où seuls les philosophes ont appris à contempler avec désintéressement. En ce sens, l’on peut dire qu’a du « goût » tout individu qui, étranger à la gloriole comme à la cupidité, sait se tenir comme il faut pour regarder, rien que regarder. Si le goût est bien la principale activité culturelle, l’apanage des esprits cultivés, il vaut la peine de se demander quel type de rapport il noue entre eux.

En s’appuyant sur la Critique de la faculté de juger de Kant, Arendt montre que, d’une part, le jugement est une faculté « spécifiquement politique » en ce qu’il permet de se décentrer vis-à-vis de soi, d’apprendre à voir les choses dans la perspective d’autrui, et, d’autre part, c’est le phénomène du goût qui est le plus à même d’attester le caractère politique de cette faculté. Au même titre que nos jugements politiques, nos jugements de goût font l’objet d’un débat, ils ouvrent un espace de discussion : devant l’impossibilité de démontrer catégoriquement nos convictions éthiques ou esthétiques, nous devons faire œuvre de persuasion. Or, le fait de persuader exclut toute coercition, tout rapport asymétrique dans lequel les individus ne seraient plus égaux, et fait par là reposer les jugements et les décisions qui concernent la cité sur le discours. Parce que la beauté est susceptible d’être débattue, elle possède un caractère public. Elle emporte avec elle une signification politique au sens le plus large du terme, puisque dans tout dialogue sur le goût il en va de la vision du monde de chacun, laquelle ne saurait s’imposer ni par la preuve ni par la violence, mais requiert uniquement le pouvoir de la parole.

Le goût est une faculté politique en ce qu’il relie les hommes au sein d’un monde commun. De la publicité des débats sur le beau et le laid, le louable et le blâmable, se font et se défont certaines appartenances. Après avoir remarqué la rapidité avec laquelle les gens se sentent en communion lorsqu’ils se découvrent des affinités en matière de goûts, Arendt relève que « tout se passe comme si le goût décidait non seulement comment voir le monde, mais aussi qui s’appartient en ce monde. » C’est donc autant une affaire de goût que de préférer Bach à Schönberg, que de préférer un tel de nos semblables à tel autre. Cette attitude, la seule qui se puisse dire cultivée, suppose avant tout de savoir prendre soin des choses du monde, de ne pas chercher à les consommer ni à en tirer quelque avantage social, c’est-à-dire de les laisser être, au sens heideggérien de Begegnenlassen. Voilà, en définitive, ce qu’une « personne cultivée devrait être : quelqu’un qui sait choisir ses compagnons parmi les hommes, les choses, les pensées, dans le présent comme dans le passé. »

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.