Jean-Bernard Cheymol est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication (Université Paris-Saclay / Université Sorbonne Nouvelle). Dans le Traité du bref (Hermann, 2025), il s’emploie à décrypter les différents sens de la brièveté et leurs intrications, tels qu’ils s’éprouvent dans nos diverses formes d’expression : échanges virtuels via la technologie, nouvelles pratiques artistiques, innovations médiatiques, etc. Si les registres sont multiples, la brièveté, cependant, est susceptible de s’interpréter spatialement ou temporellement : elle se donne comme une quantité limitée, tout en faisant jaillir de nouveaux possibles selon les cas. Loin de se borner au domaine de la communication, l’ouvrage esquisse ainsi une philosophie du temps.

PHILITT : Au début de votre ouvrage, vous différenciez deux termes ordinairement considérés comme synonymes dans le langage commun : le « court » et le « bref », qui expriment chacun un sens différent de la brièveté. Est-ce que vous pouvez revenir sur leur signification respective ?

Jean-Bernard Cheymol : L’idée de départ du livre est que la brièveté de nos discours, apparemment simple à analyser comme réponse à la contrainte d’une époque où nous manquons de temps – ou en avons l’impression –, dans la concision ou dans la vitesse, est en réalité un phénomène complexe. Plusieurs régimes de temporalité sont présents et s’articulent dans chaque forme courte, dans chaque petit message et notamment dans des discours artistiques brefs. La distinction entre court et bref est le premier jalon de cette complexification. Je la dois au poéticien Gérard Dessons, mais je la précise, la recadre – et la critique. Le « court », je l’associe plutôt à un laps de temps ou à un morceau d’espace : quelque chose que l’on peut mesurer, délimiter, compter. Un court métrage, un court message, un court trajet : on pense d’abord à la quantité, à la longueur, à la durée objective. Le court est ce qui est découpé, circonscrit, susceptible d’être comparé : plus court, moins court, trop court. Aujourd’hui c’est un peu comme un bastion à défendre face aux assauts de l’éphémère.

Avec le « bref », on change complètement de point de vue. Le bref, qui peut être présent dans les formats courts, ne désigne plus une petite quantité de temps ou de message, mais un type de changement, vif et rapide, comme quand on dit « bref !, … », pour passer à autre chose, pour infléchir le cours d’une discussion. Un moment, dans la vie comme dans le langage, est bref quand, en très peu de temps, quelque chose se met à bouger : une décision se prend, une relation se transforme, un possible apparaît. Contrairement au court, le bref ne protège pas une position face au changement ; il est le lieu même où le changement se produit. Le bref, dans ce sens, est un coup d’accélérateur dans le temps vécu : un instant où le réel se reconfigure plus vite, où de nouvelles possibilités surgissent. Enfin, le bref n’est pas seulement une intensité intérieure, c’est un acte relationnel : le bref peut créer des écarts, des liens nouveaux, des rapprochements inattendus – dans une phrase, une image, une émission courte, un gag, un flash mob… Il ne se contente pas de « résumer » un sens déjà là, il fait exister un sens nouveau en très peu de temps. Dans les échanges rapides auxquels nous sommes invités, on fait court certes, mais tout en étant à même de reconfigurer une situation, de changer de posture ou de point de vue. Et dans les pratiques artistiques c’est encore plus flagrant. Le bref aiguise même nos capacités d’attention aux écarts de sens, aux nuances et allusions qui peuplent ces discours.

Dans la première partie consacrée au « court », vous vous appuyez sur des auteurs contemporains comme Paul Virilio et Harmut Rosa, lesquels ont réfléchi au phénomène d’accélération sociale propre aux sociétés modernes. Dans un tel contexte, nos discours et nos interactions sont confrontés à la menace grandissante de l’éphémère et de la disparition. Existe-t-il pourtant des stratégies, des moyens de résister à un effacement qui semble inexorable ?

Face aux menaces, des stratégies existent. Il ne s’agit ici en rien pour moi de défendre la brièveté ou les formats courts en général, quels qu’ils soient, contre le discours ambiant sur la perte d’attention dans le monde numérique. Simplement, je souhaite montrer que ce discours globalisant sur l’éphémère tend à nous priver d’outils d’analyse des discours brefs et de compréhension de ce que certains discours, notamment artistiques, recèlent de potentialités, y compris dans les nouveaux médias. En effet, l’éphémère est bel et bien une menace pour nos formes d’expression, qui en subissent les contraintes, vouées à filer sans vraiment s’inscrire, parfois condamnées au strict minimum. On pourrait dire que l’éphémère n’est rien d’autre qu’un « court en mouvement », un court emporté par le flux, sans reprise possible, qui s’efface presque au moment même où il apparaît. Même la concision n’est pas si simple dans ce contexte d’effacement permanent des messages ou de dissipation.

Pourtant, y compris dans ces conditions, il reste des formes de résistance, discrètes mais réelles. J’en distingue plusieurs. Il y a d’abord les ralentissements : le suspens, la dramatisation d’un instant, l’attention portée à un début ou à un détail réintroduisent un peu d’épaisseur temporelle dans le format court. Une mini-BD, un cabochon, une pastille télévisée qui s’attarde sur une image ralentissent légèrement la cadence générale et retiennent l’attention un peu plus longtemps. Viennent ensuite les jeux sur la vitesse elle-même : certains formats courts choisissent de prendre de vitesse le flux ambiant en l’accélérant de l’intérieur. C’est le cas du slogan comme de l’écriture SMS. Enfin, il existe des formes de repli : cris, onomatopées, fragments, paroles exténuées ou hésitantes, sur le modèle de la poésie étudiée par Maurice Blanchot. À la limite du silence, ces expressions minimales manifestent malgré tout une volonté de continuer à parler, de maintenir une trace de présence dans un univers saturé de messages. Elles ne défont pas la dissipation, mais elles en réduisent peut-être le coût existentiel. Ces résistances restent toutefois ambivalentes : le court est à la fois problème et ressource. Les mêmes formats qui nous aident à « tenir » dans l’accélération contribuent aussi, souvent, à la renforcer. Heureusement, la brièveté ne se réduit pas au court et elle a d’autres moyens d’expression, le bref, notamment, où elle devient créatrice d’un mouvement qui, de ce fait, ne peut plus venir l’emporter de l’extérieur à la manière d’un flux.

L’œuvre d’art, d’après Hannah Arendt, est un objet qui, par sa durabilité exceptionnelle, se trouve le plus propre à édifier un monde commun et stable. Or, dans une société de consommateurs, l’objet culturel perd sa capacité à résister au temps et tend à être consommé sur le mode des denrées alimentaires. Ainsi, les œuvres semblent prises à leur tour dans le phénomène général d’accélération sociale. Est-ce que là aussi se font jour des stratégies de résistance à la disparition ?

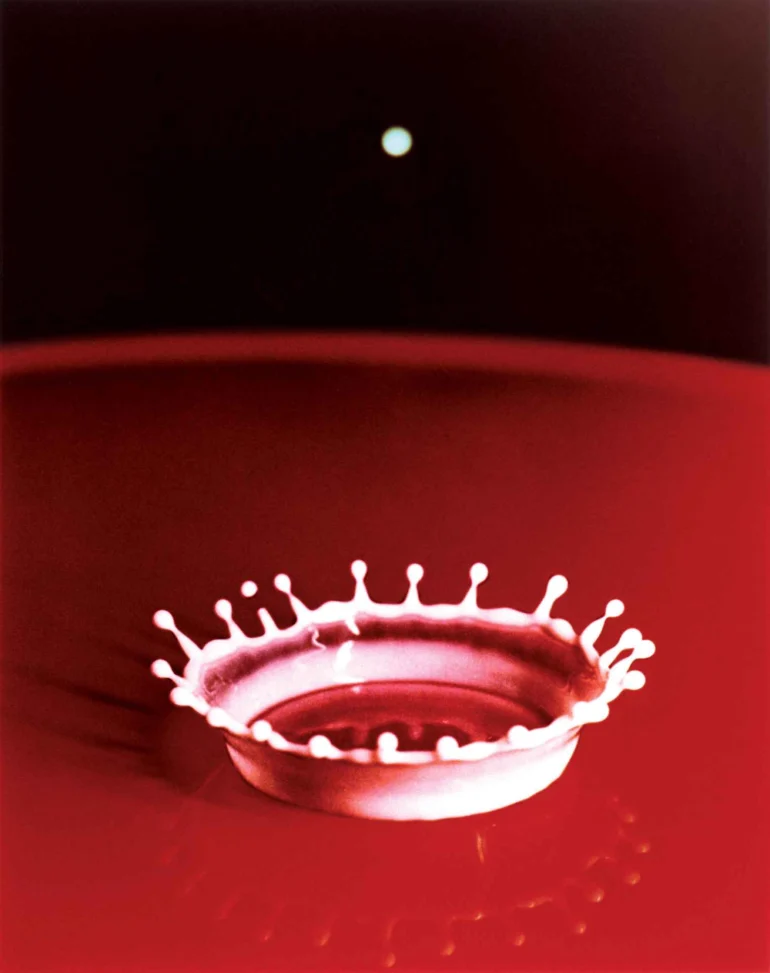

Oui, même dans un régime culturel marqué par la consommation rapide, on voit surgir des formes de résistance artistique. L’art vise une certaine intemporalité et on rencontre bon nombre de formats courts, de vidéos sur les réseaux sociaux qui mettent en valeur des œuvres qui peuvent échapper aux fluctuations de l’attention. Mais ce qui m’intéresse davantage dans le Traité du bref, ce sont des œuvres d’art qui travaillent leur rapport au temps et plus précisément à l’éphémère. Je pense aux chronophotographies d’Harold Edgerton, et notamment à la « goutte de lait » qui se déploie en couronne. La goutte de lait creuse l’éphémère en arrachant à l’instant ce qui devrait disparaître trop vite pour être perçu, met en évidence ce qui risque d’échapper au regard, en nous faisant regarder plus attentivement ce qui, sans cela, n’a pas le temps d’apparaître.

On voit bien que la photographie ne retient pas le temps pour le figer, mais pour en dégager le mouvement même, sous la forme d’un événement visuel. Même des récits très rapides comme la série Bref. trouvent des moyens de retenir quelque chose du passage, en travaillant le rythme, la mémoire, le « juste passé ». Ces formes courtes montrent que l’éphémère n’est pas condamné à l’effacement sans pour autant viser une quelconque intemporalité : il peut devenir un lieu de conscience et d’insistance. Non pas une résistance héroïque à la disparition, mais une forme de persistance discrète mais bien perceptible, où la brièveté fabrique sa propre durée.

Si le « court » se présente comme achevé et passé, figé dans un morceau d’espace, le « bref » est dynamique au sens où il fait émerger de nouvelles possibilités. À ce point, vous mentionnez Henri Bergson à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez préciser les affinités entre vos idées et sa conception du temps comme « durée » ?

La conception bergsonienne du temps est en effet un des fils directeurs de mes analyses sur la

brièveté dans le langage. Je distingue plusieurs niveaux dans la pensée de Bergson, que je mobilise successivement. Tout d’abord, une substance n’est pas affectée par le changement (comme chez Aristote) : c’est le changement lui-même qui devient substantiel. Le bref n’est donc pas, comme le court, centré sur une « chose » langagière à protéger, un petit bloc stable qu’il faudrait préserver de la dispersion ; il est tout entier mouvement, ou plutôt inflexion du mouvement. Ensuite, Bergson critique la tendance spontanée que nous avons à spatialiser le temps, à le découper en segments juxtaposés. Or le bref échappe précisément à cette logique car il relève de la durée, c’est-à-dire d’un temps vécu de l’intérieur, un temps de variations qualitatives, d’inflexions intimement perçues. Il est aussi un temps de surgissement du possible, qui selon Bergson n’est pas donné à l’avance, n’est jamais un futur déjà tout formé en attente d’être réalisé, mais un virtuel qui n’existe qu’au moment où il apparaît.

Enfin, dernier niveau d’analyse que je mobilise, le temps vécu est fait pour Bergson non seulement d’émergences mais d’alternances de phases d’expansion et de contraction, qui rythment la vie, y compris biologique, et son développement. Un troisième sens de la brièveté apparaît alors, le « succinct », que je définis, d’après l’étymologie de « succinctus », comme le résultat d’un « retroussement » susceptible de revenir à l’état initial. La matière est en tension, comme le tissu, métaphore classique du texte, peut l’être. Cette capacité à se rétracter puis à s’ouvrir confère au bref une élasticité propre, un jeu interne qui l’éloigne définitivement de la simple réduction quantitative du court. Un slogan, par exemple, vit de ses replis et déploiements successifs : il se contracte en une formule ramassée, puis se déploie dans l’esprit de celui qui la reçoit, en suscitant des idées, des images, des prises de position.

Après avoir d’abord distingué le « court » et le « bref » comme les deux aspects de la brièveté, vous avez montré que le second, par sa mobilité, parvenait à dépasser la tendance à la fixité du premier. Dans le troisième chapitre, cependant, vous affirmez que la relation entre ces deux réalités est loin de revêtir uniquement la forme d’une opposition. Qu’entendez-vous par « l’unité de la brièveté » ?

C’est un point essentiel : la brièveté est certes un phénomène complexe, mais localisé – et dans des formats courts ou autour d’eux – et pourtant doté d’une véritable unité. On peut y distinguer le court, le bref, parfois même le succinct, mais dans l’usage, ces dimensions ne vivent pas séparément : elles se combinent. L’essentiel, pour moi, tient à la complémentarité entre le court et le bref. Nous cherchons à la fois l’assurance qu’offre le court – une forme disponible, maîtrisable, facile à retenir – et l’élan du bref, qui introduit de la mobilité, des inflexions, des possibles nouveaux. Face à des contenus culturels présentés brièvement dans une pastille télévisuelle, sur les réseaux sociaux, nous pouvons apprécier non seulement l’originalité de la présentation brève, mais aussi la disponibilité d’un livre, d’un film, et que l’on peut ranger dans les découvertes possibles, mais sans se dire qu’on va le lire ou aller au cinéma tout de suite, sans se « hasarder » dans une expérience véritable. Ensemble, court et bref composent une économie très contemporaine de l’expérience : une créativité tenue, des débuts qui n’obligent pas à la suite, une proximité qui préserve la distance.

Mais cette dualité est aussi un moteur de créativité. La brièveté trouve son unité dans le jeu multiforme du court et du bref. Par exemple, quand l’un découpe, l’autre déplace. Dans Résolutions, Sophie Ristelhueber peint sur des tentes humanitaires des fragments comme « il n’est pas question » ou « extrêmement préoccupés » : le court isole ces formules creuses, le bref les réoriente en dénonçant leur impuissance face aux crises. Arrachées à leurs discours d’origine, ces bribes deviennent les signes d’un humanitarisme paralysé. Ici, le court opère la coupe ; le bref fait travailler cette coupe – et c’est dans leur combinaison que la brièveté prend sens.

« La brièveté est vécue de façons très différentes : elle peut faire l’objet d’un regard fugace […] ou au contraire d’une tentative de la conserver à l’écart de tout changement ». Or, vous soutenez qu’entre ces deux attitudes extrêmes (fuite et conservation), il en existe quantité d’autres par lesquelles il est possible d’ « entrer dans la brièveté ». Quelles sont-elles ?

Je dirais qu’ « entrer dans la brièveté », c’est autre chose que la fuir d’un simple regard ou la figer comme un objet mort : c’est accepter de vivre un temps court de l’intérieur, en le laissant se dérouler sans hâter sa fin, ni se projeter tout de suite au moment d’après. « Entrer dans la brièveté », ce n’est pas se laisser avaler par un instant qui passerait trop vite, ni le figer comme un objet qu’on mettrait à l’abri du temps. C’est vivre un moment court en y étant présent, tout en gardant un léger décalage qui permet de sentir qu’il est en train de passer, en une attitude qui en combine en réalité plusieurs. L’attention n’est jamais pure adhésion : elle est faite d’un va-et-vient entre présence et recul. On le voit bien avec certaines formes artistiques brèves. Un dessin humoristique, un gag visuel agit d’abord comme un choc : on rit, on est saisi, entièrement pris dans l’instant. Mais presque aussitôt, quelque chose se décale : le regard revient sur l’image, perçoit un détail, une gêne, une ambiguïté. L’effet bref se prolonge en un second temps plus intérieur, où l’on commence à penser ce qui nous a fait rire. L’attention est donc double : adhésion immédiate et mise à distance quasi simultanée.

On le voit bien dans l’œuvre de Philippe Cognée, en particulier dans ses paysages vus depuis un train. À première vue, ces images floues saisissent l’instant qui défile : on est comme pris dans la vitesse, happé par l’apparition fugitive de ce qui est donné à voir. Mais, presque simultanément, le flou impose un recul. Ce que l’on croyait saisir s’échappe et la vision devient une perception du passage lui-même. Ce double mouvement – être pris dans l’instant et en même temps légèrement à côté de lui – est exactement ce que je désigne comme « entrer dans la brièveté ». Vivre un moment court, ce n’est pas s’y dissoudre : c’est l’habiter assez pour le sentir, mais avec assez de distance pour percevoir son passage. On n’entre pas tous de la même manière dans la brièveté. Il y a la consommation rapide à distance, où l’on zappe sans s’attarder ; l’attention vive, où l’on reste proche tout en prenant un léger recul ; l’épreuve du passage difficile, comme dans les récits de catastrophes ou les paysages flous de Cognée, où l’instant bref ne « passe » pas vraiment et demande du temps ; et enfin une approche plus patiente, presque à rebours, où quelques secondes suffisent à reconfigurer une expérience.

En insistant sur le vécu et l’activité perceptive de l’individu, on sent que la notion d’intentionnalité n’est pas si loin. Vous citez également Paul Ricœur par endroits. La dernière partie de votre réflexion peut-elle se comprendre comme une démarche phénoménologique ?

Je me méfie aussi bien de l’injonction contemporaine au mouvement – cette idée qu’il faudrait toujours aller plus vite, ressentir plus vite, comprendre plus vite – que de l’illusion symétrique selon laquelle il suffirait de « sortir du flux » pour retrouver un rapport sain au temps. Dans les deux cas, on reste dans des positions un peu idéologiques, qui oublient ce que nous vivons réellement quand nous faisons l’expérience d’un moment bref. Ce que j’essaie de montrer dans cette dernière partie est plus concret : la brièveté engage une manière particulière d’être attentif. Elle fait apparaître, presque malgré nous, un jeu de recul et d’approche, une hésitation du regard et de la pensée. Autrement dit, elle modifie la manière dont notre intentionnalité (le mouvement par lequel la conscience se dirige vers quelque chose) se déploie dans le vécu : elle la tend, la resserre, parfois la dédouble. C’est une expérience subtile, mais très quotidienne. C’est dans ce sens que je parlerais d’une sorte de phénoménologie située : non pas une théorie générale du temps, mais une description de ce que peut provoquer un temps court quand on le vit vraiment.

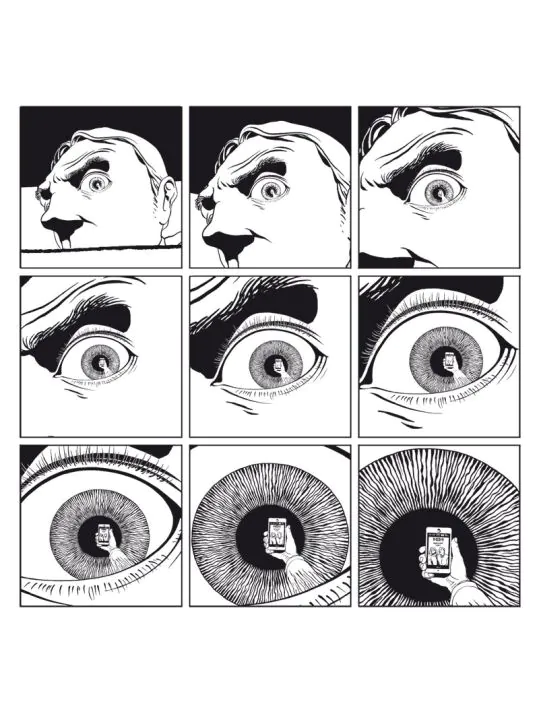

L’exemple de 3” de Marc-Antoine Mathieu m’a frappé pour cette raison. La bande dessinée numérique propose de suivre la trajectoire d’un photon pendant trois secondes, au fil d’une série de reflets successifs qui nous font traverser différents lieux dont, à un moment, un stade de football. À mesure que la lumière rebondit, des fragments d’actions et de situations apparaissent : conversations, affaires en cours, gestes furtifs. Parmi ces micro-événements qui se dévoilent à la faveur du même mouvement lumineux, une intrigue se tisse dans le monde du football, avec ses coulisses, ses enjeux, ses pressions. En suivant la trajectoire d’un photon pendant trois secondes, on pense entrer dans un temps « pur », où tout coexiste. Mais on découvre vite que l’immédiateté est une illusion et que la vitesse porte avec elle le fantasme d’une intelligence absolue alors qu’en réalité elle empêche de comprendre. On est obligé de ralentir, de revenir en arrière, de chercher le bon tempo pour comprendre ce qu’on voit. On devient attentif à sa propre attention, chaque instant demande un réglage. La brièveté se donne alors comme une médiation : elle frôle l’immédiat sans s’y confondre. Car l’immédiat se confond avec l’accès direct, tandis que la brièveté suppose au contraire un travail de perception, une mise au point de l’attention.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.