En cette année de centenaire, quel meilleur témoignage sur la première guerre mondiale que la plume de Louis-Ferdinand Céline ? Si l’on jette un œil à certains passages du Voyage au bout de la Nuit ou de Casse-Pipe, impossible de nier que le romancier français, régulièrement décrié autant à tort qu’à raison, fait résonner la guerre autrement avec son style singulier, entre oralité et musicalité.

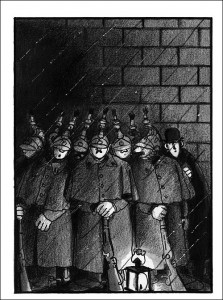

La guerre chez Céline se comprend comme une expérience absolue. Certes. Mais également comme une expérience infinie tant ce sujet le poursuit au fil de son œuvre. Dès les premières pages de Casse-Pipe, œuvre inachevée, méconnue, presque exclusivement autobiographique (avec Céline, les doutes sont éternels) et pourtant capitale, le lecteur ressent cette sempiternelle résurgence de l’acte militaire. Écrit en 1949, soit quatre ans après la seconde guerre mondiale, période excessivement trouble pour lui, l’écrivain se remémore ses premiers pas dans l’armée française, ou plutôt sa première nuit. Céline relate son arrivée, sous une pluie battante, au poste de garde du 17ème régiment de cuirassiers.

Ce qui frappe tout d’abord Ferdinand, c’est la puanteur du lieu. Une « tanière » dans laquelle « ça cognait, à toute violence, et puis le café triste refroidi et puis un goût de crottin et puis encore quelque chose de fade comme du rat crevé plein les coins ». En d’autres termes, une odeur de mort dont Ferdinand n’est pas encore imprégnée. Le Maréchal-des-Logies Rancotte ne se privera pas de lui faire remarquer avec une gouaille savoureuse : « Emmenez-moi cet ours dehors Brigadier tout de suite ! Je veux plus de ça ici ! De l’air ! […] Y a de quoi faire crever tout le poste ! ». La mort … Toujours omniprésente. En effet, quand un soldat s’engage dans un conflit, sa première pensée concerne indéniablement sa vie et surtout sa survie. Ici, Ferdinand a abandonné l’élan d’héroïsme présent au tout début de Voyage au bout de la Nuit et décrit le début du cauchemar qui l’attend. Le cuirassier Destouches a signé pour trois ans. La guerre ne fait que commencer.

« Une fois qu’on y est, on y est bien » comme le fait remarquer Bardamu dans le Voyage. Pour lui, la notion de courage est bien présente. Mais elle est rapidement étouffée par un effet d’enfermement propre à Céline. Dans son œuvre, l’anti-héros voit passer un régiment « avec le colonel par-devant sur son cheval, et même qu’il avait l’air bien gentil ». Malgré les remontrances poussées de son ami Arthur (« T’es rien c… Ferdinand ! »), il décide de suivre cet appel avec « enthousiasme ». Pire, il évoque même un « effet d’héroïsme » vite refoulé (« Quand j’ai vu comment ça tournait, c’est plus drôle »). Mais bien trop tard : « J’allais m’en aller. Mais trop tard ! […] On était faits, comme des rats ».

La guerre devient le point de départ du Voyage et cette fuite impossible se mue doucement mais avec force en une peur exacerbée. Plus précisément, c’est une perception de la peur que ressent Bardamu (« Dès lors, ma trousse devint panique ») et la nuit devient alors source de cette terreur (« De toute cette obscurité si épaisse […] je ne savais qu’une chose, mais cela alors tout à fait certainement, c’est qu’elle contenait des volontés d’homicides et sans nombre »). L’écrivain exprime ses angoisses mais par extension, il met en lumière son traumatisme lié à cette Grande Guerre. Volontairement sacrifié face à une bravoure trop friable, Céline décrit ses désespérances avec un réalisme froid et dépourvu de tout acte héroïque. Pourtant, cette voix devient celle de toute une génération sacrifiée et par ricochet se lit également comme un formidable témoignage. Ainsi, Casse-Pipe, écrit pourtant 17 ans après le Voyage, revient comme son illustre prédécesseur à ses premiers temps dans l’armée et présente la prison dans laquelle l’auteur s’est lui-même éternellement enfermé. La guerre refait surface constamment dans l’oeuvre de Céline. Entre incompréhension ou interrogations, souvenirs et souffrances voire comme une jauge pour mesurer la misère qui l’entoure.

Dans le Voyage au bout de la nuit, les blessures liées au conflit militaire sont à la fois physiques et morales. Touché par balle au bras droit, Louis-Ferdinand Céline devient un cuirassier blessé, traumatisé. D’où le recours au témoignage, à l’écriture et à l’utilisation d’un style oral, direct, incisif où la voix se fait le témoin de l’horreur. Inapte au combat, déclaré handicapé, il reçoit tout de même la médaille militaire le 24 novembre 1914 (« En convalescence, on me l’avait apportée la médaille […] C’était les premières médailles qu’on voyait dans Paris. Une affaire ! »). Très atteint, Céline développe alors une aversion pour la guerre qui débouche sur un pacifisme nouveau. L’héroïsme des débuts se mue en un combat contre l’action militaire. L’écrivain se dit en effet guéri : « Depuis mon enrôlement de la place Clichy, j’étais devenu devant tout héroïsme verbal ou réel, phobiquement rébarbatif. J’étais guéri, bien guéri ». Peur et souvenir se rejoignent et deviennent le fondement du style célinien.

Enfin, la voix de la guerre chez Céline réside aussi dans la lâcheté manifeste et dans son mépris envers l’Homme. Deux éléments tout à fait assumés par l’auteur qui fait dire à son personnage principal : « Oui tout à fait lâche […] je refuse la guerre et tout ce qu’il y a dedans … Je ne la déplore pas moi … Je ne me résigne pas moi … Je ne pleurniche pas dessus moi … Je la refuse tout net, avec tous les hommes qu’elle contient, je ne veux rien à faire avec eux, avec elle […] Je ne veux plus mourir ». Bardamu est-il alors totalement débarrassé de cet héroïsme déclencheur ? Pas si sûr tant l’expérience de la guerre a une incidence sur la vie et l’œuvre de Céline. La fin du conflit et la volonté de s’en distancer entraînent des répercutions sur ses convictions profondes à la fois d’un point de vue social et moral. Une rupture qui se traduit sur son esthétique littéraire et son refus d’oublier. « La grande défaite, en tout, c’est d’oublier » dit Bardamu. Soit l’ultime indice d’une volonté de s’inscrire comme la voix de la guerre de 14, celle qui pourra « tout raconter sans changer un mot ».