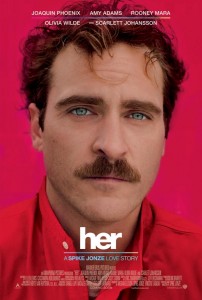

Après Dans la peau de John Malkovich, fable farfelue et perverse, Adaptation, film vertigineusement réflexif et Max et les Maximonstres, conte pour enfant revisité avec une grande violence visuelle, Her continue l’œuvre féerique et insolite de son créateur Spike Jonze.

[NLDR : attention, cet article révèle des éléments de l’intrigue.]

Quel est cet amour mis en scène dans Her ? Sans contact physique, sans image de l’Autre, à la fois tout et rien, présent dans chaque objet et en chacun de nous. Serait-ce une idée de Dieu et de son amour immatériel ? Les lectures et interprétations sont possibles et le filtre idéologique chrétien une tentation intéressante. Jonze raconte une histoire d’amour invisible où l’objet aimé et aimant est un irreprésentable, dévoué à tous ceux qui le méritent, de manière équitable et incalculable : paradoxe impossible de la qualité quantifiée, de l’infini à chacun. Pourtant l’individualiste, Theodore, personnage joué par Phoenix, n’est pas prêt à un partage réciproque. D’où cette inévitable rupture, symbolisée dans le film par une mise à jour du logiciel.

Quel est cet amour mis en scène dans Her ? Sans contact physique, sans image de l’Autre, à la fois tout et rien, présent dans chaque objet et en chacun de nous. Serait-ce une idée de Dieu et de son amour immatériel ? Les lectures et interprétations sont possibles et le filtre idéologique chrétien une tentation intéressante. Jonze raconte une histoire d’amour invisible où l’objet aimé et aimant est un irreprésentable, dévoué à tous ceux qui le méritent, de manière équitable et incalculable : paradoxe impossible de la qualité quantifiée, de l’infini à chacun. Pourtant l’individualiste, Theodore, personnage joué par Phoenix, n’est pas prêt à un partage réciproque. D’où cette inévitable rupture, symbolisée dans le film par une mise à jour du logiciel.

Pour appuyer cette nécessaire difficulté de représentation, la voix devait être sans visage. Premier choix contestable de Jonze, le recours à Scarlett Johansson qui possède certes une voix sensuelle et charismatique, mais trop connue. La voix renvoie immédiatement, même de façon inconsciente, à l’image de l’actrice. Car l’homme ne peut, de toute façon, se passer d’une représentation, d’une image. Parfaite illustration dans L’Exode quand Moïse, fou de rage, détruit les tables de la loi après avoir vu son peuple prier le Veau d’or. L’iconographie, le culte de l’image et l’idolâtrie sont autant d’éléments rejetés par l’idéologie traditionnelle chrétienne. Or Hollywood et le cinéma en sont le parfait spécimen. Il a fallu de puissants innovateurs comme les Straub pour esquisser une idée du cinéma sans idolâtrie, telle qu’elle fut mise en scène dans Moise et Aaron, qui revient sur cet épisode biblique.

Pourtant, la réalisation de Jonze ne parvient pas à accompagner l’immatérialité de son idée et se joue, au contraire, d’une panoplie d’inventions concrètes – voire d’innombrables trouvailles poétiques – pour matérialiser le plus possible cette histoire d’amour à la prétention universelle. Les champs contre champs subjectifs entre l’œil du personnage principal et celui de son ordinateur sont, à cet égard, particulièrement représentatifs. Un plan subjectif adopte forcément la vision d’un être vivant puisque la subjectivité implique un œil qui perçoit et qui s’approprie l’image perçue. Or, le cinéma post 11/9 a permis la généralisation d’un point de vue nouveau, celui de la machine, réduit à l’état primitif de dispositif, et pourtant capable de percevoir. De la caméra envoûtée de Chronicle à la machine déifiée de Person of interest, l’image-subjective-numérique a connu d’intéressantes variations. Her propose donc la forme ultime, un dispositif simplifié, sans corps visible, mais humanisé par une voix, vestige du corps. La voix traduit toujours l’état du corps, paradoxe soulevé par le personnage principal lui-même, qui sait que son ordinateur simule un plaisir qu’il ne peut pourtant connaître physiquement.

Malgré tous les efforts de Jonze, difficile de mettre de côté l’absurdité du sujet ainsi que la naïveté de son interrogation sur l’amour. Que se passe-t-il si l’on rompt avec son ordinateur ? Va-t-il détruire mes fichiers ? Refuser de s’allumer ? Déclencher constamment l’alarme incendie ? Des futilités sur lesquelles le spectateur pourrait s’interroger pendant les quelques longueurs que comporte le film. Le dispositif est tellement plaisant pour Jonze qu’il le décline jusqu’à l’épuisement. Une constante chez l’auteur, l’excellent Dans la peau de John Malkovich était aussi gâché par des temps morts, notamment dans la première partie.

Malgré tous les efforts de Jonze, difficile de mettre de côté l’absurdité du sujet ainsi que la naïveté de son interrogation sur l’amour. Que se passe-t-il si l’on rompt avec son ordinateur ? Va-t-il détruire mes fichiers ? Refuser de s’allumer ? Déclencher constamment l’alarme incendie ? Des futilités sur lesquelles le spectateur pourrait s’interroger pendant les quelques longueurs que comporte le film. Le dispositif est tellement plaisant pour Jonze qu’il le décline jusqu’à l’épuisement. Une constante chez l’auteur, l’excellent Dans la peau de John Malkovich était aussi gâché par des temps morts, notamment dans la première partie.

Une histoire d’amour classique ?

Finalement, l’apparente audace du scénario se retrouve enfermée dans les codes classiques du genre. Défaut pas si anodin quand on connait l’œuvre de Jonze, jeu d’atmosphère avant d’être jeu narratif. La féerie de l’image et les tonalités poétiques se confrontent à la brutalité du concret : de la sexualité exposée sans pudeur dans Her jusqu’au côtoiement d’un malsain jouissif dans Max et les Maximonstres – détournement d’un classique de la littérature enfantine.

L’enfermement dans le cadre restreint de la convention hollywoodienne est une constante dans la cinématographie de Jonze. Nicolas Cage, prisonnier de son contrat qui l’oblige à écrire un scénario, renvoie à une hallucinante mise en abyme dans Adaptation ; Cusack prisonnier de son amour des marionnettes et de son anonymat, prisonnier dans le corps de Malkovich afin de pouvoir vivre de sa passion ; Max prisonnier sur l’île des monstres, prisonnier de son enfance, prisonnier de son cocon amniotique ; Phoenix prisonnier de sa peur des sentiments, prisonnier de sa dépendance aux technologies, prisonnier d’un amour impossible du numérique et de son ordinateur.

Her peut donc séduire grâce à ce jeu sur le code. Outre cet amour universel puisque non matérialisé (les scènes d’amours sont d’ailleurs en off sur un écran noir) et la justification de la possibilité de cette relation (quelle différence avec les téléphones roses du début du film ?), on retiendra surtout que Jonze n’est pas un auteur qui sombre dans l’outrance. Sa relation immatérielle ne vient pas combler les béances d’un monde futuriste entièrement déshumanisé. Au contraire, l’humain garde une place importante. Des humains sont d’ailleurs au service d’autres humains (le héros rédige des lettres pour les autres, son travail se voyant gratifié d’une publication en livre traditionnel). Le besoin de la machine n’est ni célébré ni rejeté comme dans les productions post-11/9, il a été assimilé. Les couleurs vives (quoique glaciales), l’ambiance poétique, la mise en scène plus élégante qu’à l’accoutumée, donnent au film la légèreté d’une bluette amoureuse finalement déjà vue.

Her peut donc séduire grâce à ce jeu sur le code. Outre cet amour universel puisque non matérialisé (les scènes d’amours sont d’ailleurs en off sur un écran noir) et la justification de la possibilité de cette relation (quelle différence avec les téléphones roses du début du film ?), on retiendra surtout que Jonze n’est pas un auteur qui sombre dans l’outrance. Sa relation immatérielle ne vient pas combler les béances d’un monde futuriste entièrement déshumanisé. Au contraire, l’humain garde une place importante. Des humains sont d’ailleurs au service d’autres humains (le héros rédige des lettres pour les autres, son travail se voyant gratifié d’une publication en livre traditionnel). Le besoin de la machine n’est ni célébré ni rejeté comme dans les productions post-11/9, il a été assimilé. Les couleurs vives (quoique glaciales), l’ambiance poétique, la mise en scène plus élégante qu’à l’accoutumée, donnent au film la légèreté d’une bluette amoureuse finalement déjà vue.