Nos oreilles bourdonnent de mots effrayants : jihâd, jihadisme, jihadistes. De toutes parts retentissent les exhortations à la guerre sainte de la civilisation contre la guerre sainte de la barbarie. On ne pouvait espérer un meilleur contexte pour faire entendre un appel aux armes d’un autre type, s’adressant moins aux corps qu’aux âmes en quête de leur patrie céleste. Cet appel, c’est celui que lance René Daumal en 1940.

Dans son œuvre maîtresse, Le Livre de la Sagesse orientale, Sohravardî, évoqué ici il y a quelques semaines, écrit qu’il refuse « d’enrouler le tapis de l’effort », de « barrer la porte des révélations-intérieures », d’ « obstruer la voie des contemplations », n’entendant pas se contenter d’une connaissance tout extérieure de l’être, celle des aristotéliciens ou celle des juristes musulmans, mais voulant ménager un accès direct et expérimental à la connaissance contemplative, voire existentielle, c’est-à-dire à une connaissance de soi qui fût une connaissance du Soi.

L’idée de l’effort dans cette voie est une allusion à la doctrine islamique du jihâd, qui distingue de ce dernier deux catégories : le jihâd extérieur, qui consiste à mener effectivement une guerre matérielle, et le jihâd intérieur, ou grand jihâd, qui est également un combat, mais dans la voie spirituelle et contemplative : « Le Royaume des cieux appartient aux violents, et les violents s’en emparent » (Mt 11:12). Rompu aux pratiques ascétiques, celles-là même que le Christ louait chez Jean-Baptiste, Sohravardî engagea le combat dans les mondes angéliques, ayant les visions dont son œuvre fut le compte-rendu philosophique. Il fut un soldat du grand jihâd, un jihadiste des cieux, si l’on ose dire. Il connut le martyr en ce monde-ci : ses thèses et son amitié avec le prince d’Alep lui avaient valu jalousies et cabales ; son ordre d’exécution parvint un jour à la cour, prononcé par Saladin. Il fut alors surnommé al-Shaykh al-Maqtûl (le Maître assassiné). Il avait 36 ans.

Feu aux artifices

C’est d’un autre « jihadiste des cieux » mort à 36 ans dont nous parlerons : René Daumal, qui succomba à la tuberculose en 1944. Daumal était un jeune homme brillant, au talent de poète indéniable comme le démontrent ses textes de jeunesse. Il y fait preuve d’une maîtrise virtuose du verbe et d’une ironie mordante, tout en ayant ce soupçon de profondeur, cette aspiration à l’absolu qui manquaient à un autre virtuose mort à 36 ans, Roger Nimier. « Ce grand désir de sortir de la cage » le pousse dès l’adolescence à multiplier les expériences (drogues, roulette russe, séances d’hypnose et, plus tard, essais de vision « extra-rétinienne ») et à s’intéresser aux spiritualités orientales, accompagné de certains des camarades avec lesquels il créera la revue Le Grand Jeu. C’est au cours de ces recherches, véritables tentatives d’évasion, et notamment en consommant du tétrachlorure de carbone, qu’il parvient un jour à « déchirer la trame » du monde qui l’entoure : « Souviens-toi du jour où tu crevas la toile et fus pris vivant… » (Mémorables). Cette vision décisive est fondatrice de son cheminement personnel. Ce qu’il voit ce jour-là, il se persuade qu’il peut y accéder à nouveau par le développement de ce qu’il nomme une « métaphysique expérimentale », à laquelle il consacrera désormais sa vie.

La poésie est d’abord pour lui un instrument, une embarcation dans cette quête. Mais bientôt, il s’en défie : il craint la virtuosité creuse, il craint son propre talent qu’il soupçonne de le masquer à lui-même. Daumal ne veut pas, ne peut pas se contenter de la carrière littéraire que lui ouvre son génie. À cet égard, le texte adressé à André Breton, lors de la polémique qui opposa les membres du Grand Jeu aux surréalistes, est éclairant : « Prenez garde, André Breton, de figurer plus tard dans les manuels d’histoire littéraire, alors que si nous briguions quelque honneur, ce serait celui d’être inscrits pour la postérité dans l’histoire des cataclysmes. » Être un homme de lettres, René Daumal laisse cela à Breton ; il a une ambition plus élevée : devenir un homme de l’être.

À terme, cette recherche déterminera sa rupture d’avec les milieux littéraires, au point que, sollicité par l’éditeur Jean Paulhan en 1934, notre poète métaphysicien répond qu’il ne sait plus écrire de poèmes. Dans un texte écrit en 1941, Poésie noire et poésie blanche, il distingue en ces termes les deux approches : «Combineur ou inspiré, le poète noir se ment à lui-même et se croit quelqu’un. Orgueil, mensonge, un troisième terme encore le caractérise : paresse (…) Le poète noir goûte tous les plaisirs, se pare de tous les ornements, exerce tous les pouvoirs, – en imagination. Le poète blanc préfère aux riches mensonges le réel, même pauvre. Son œuvre, c’est une lutte incessante contre l’orgueil, l’imagination et la paresse. » Quelques lignes plus loin, il ajoute : « Si je fus jadis poète, certainement je fus un poète noir, et si demain je dois être un poète, je veux être un poète blanc. »

NON est mon nom

Le poète blanc est un adepte de la voie apophatique, ou théologie négative. L’intérêt précoce que porte Daumal aux textes spirituels de l’hindouisme (dont il a laissé plusieurs traductions) guide de toute évidence son approche. On y trouve en effet cette idée de « surimposition » (selon la traduction de Louis Renou) qui consiste à recouvrir son être réel, cet atman (le soi) qui coïncide avec l’Être suprême (Brahman), d’une série de voiles, dérobant ainsi l’homme à ce qu’il est. C’est par le dépouillement, par le rejet du nom et de la forme (nâma et rupa en sanskrit), que l’on peut accéder enfin à la vérité de soi et s’identifier à l’Absolu : « C’est à toi qui me lis à cet instant précis que je m’adresse, à toi tout particulièrement, demande-toi sérieusement : « Qui suis-je ? », tu apprendras à rire ou à pleurer de tout ce que tu croyais être toi-même (ton aspect physique, ta cœnesthésie, ton humeur, ton caractère, ton métier, ta position sociale, tes penchants, tes affections, tes opinions, tes vertus, ton talent, ton génie…). » (Le Contre-Ciel).

« NON est mon nom » : c’est ainsi que Daumal exprime le rejet de son « nom », de ce qu’il est tenté de considérer comme son identité, à l’instar de ces hommes « rentrés dans les choses ; ils s’étaient vêtus des pierres de la ville » (Mugle). Comment ne pas penser aux belles pages de Plotin sur l’âme oublieuse d’elle-même et de son origine, perdue dans les illusions qu’elle a revêtues ? Le chemin vers la Réalité est une remontée à rebours de soi-même : je ne suis pas celui que je crois être. L’enfer, c’est le moi, l’ego : « Tu me faisais croire que ton nom maudit / c’était le mien, l’imprononçable / que ta face, c’était ma face, ma prison / que ma peau détestée vivait de ta vie / mais je t’ai vu : tu es un autre » (Le Grand jour des Morts).

Mais ce constat, nourri entre autres de la lecture des Upanishads, de la Bhagavad Gita et de René Guénon, demeure théorique, donc vain, s’il n’est accompagné d’une pratique visant à transformer intimement et effectivement le chercheur de vérité. Car cette dernière n’est pas d’ordre spéculatif ou mental. La négation des fausses identités n’est pas un concept livresque, mais une « théologie négative dans son application à l’ascèse individuelle » (Le Contre-Ciel). Une lettre de 1936 témoigne de cette soif de réalisation : « La philosophie a la valeur d’une carte de géographie : préparation ou résumé du voyage réel. J’ai cherché longtemps (époque du Grand Jeu, et avant) cette méthode non verbale de connaissance active de soi : j’ai mis le nez dans les mystiques, les ésotériques, etc. Des mots, des mots ; des résultats (tout au plus) d’expériences faites par d’autres. »

Selon un adage soufi, « quand le disciple est prêt, le maître se présente » : en 1930, Daumal fait la rencontre d’Alexandre de Salzmann. Ce dernier était un disciple de l’énigmatique Georges Gurdjieff. Fasciné par l’occultisme, Gurdjieff avait longuement voyagé en Orient et y avait rencontré des spirituels de plusieurs traditions, en Inde, au Tibet et en Afghanistan notamment. Il avait formé à partir de là une sorte de doctrine ésotérique syncrétique comportant de nombreux exercices (dont des danses et des exercices de respiration empruntés aux soufis de la confrérie naqshbandiyya) et avait fondé, à Moscou et à Paris, des groupes où l’on s’adonnait à ces pratiques. Avec son épouse, René Daumal fréquenta régulièrement l’un de ces groupes animé par Alexandre de Salzmann, puis, lorsque ce dernier mourut en 1934, par sa femme, Jeanne.

L’appel aux armes

Dans sa correspondance, René Guénon juge très défavorablement Gurdjieff, lui reprochant notamment de ne se rattacher à aucune filiation traditionnelle, et émet des doutes sur sa pratique, « une sorte de méthode d’entraînement psychique assez fantaisiste, qui semble même n’être pas sans danger ». Mais il paraît difficile de considérer que Daumal en a été la dupe : sa connaissance directe des textes sanskrits, sa critique féroce des faux spirituels et demi intellectuels (dans La Grande Beuverie notamment), sa grande indépendance d’esprit, tout cela ne le prédisposait guère à tomber sous la coupe du premier charlatan venu. Quoiqu’il en soit de la valeur intrinsèque de Gurdjieff et de ses disciples, ce qui importe c’est ce qu’y a trouvé Daumal : une méthode, l’épée qui lui permet enfin de trancher dans le vif du « moi je ». Peu après avoir rencontré Salzmann, il écrit : « Je vois que le « savoir caché » dont j’avais rêvé existe dans le monde et qu’un jour je pourrai, si je le mérite, y accéder. Je commence à réviser mes valeurs et à remettre de l’ordre dans ma vie. »

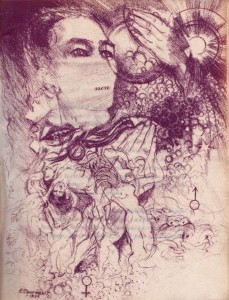

En 1940, Daumal rédige un texte sublime, intitulé La Guerre sainte, qui « ne sera peut-être pas un vrai poème » mais qui « sera sur une vraie guerre ». « Ce sera aussi un peu un appel aux armes. Un appel que le jeu des échos pourra me renvoyer, et que peut-être d’autres entendront. » Notre poète a parfaitement conscience du contexte troublé : au dehors, une autre guerre fait rage, dans « le fuyant mirage du temps ». Mais il y voit un moyen de donner plus de force, plus d’urgence, plus de nécessité à son appel : « Et parce que j’ai employé le mot de guerre, et que ce mot de guerre n’est plus aujourd’hui un simple bruit que les gens instruits font avec leurs bouches, parce que c’est maintenant un mot sérieux et lourd de sens, on saura que je parle sérieusement et que ce ne sont pas de vains bruits que je fais avec ma bouche. »

Il développe ainsi l’idée paradoxale selon laquelle la guerre mineure du dehors, celle du cliquetis des armes et des bruits de bottes, n’est qu’une ruse des « traîtres » intérieurs, qu’un moyen de sauver son petit confort mental et de s’embourgeoiser spirituellement. Se jeter dans la guerre de ce monde, c’est être un pacifiste dans l’ordre de la guerre sainte : « Pour sauvegarder cette paix honteuse, on ferait tout, on ferait la guerre à son semblable. Car il existe une vieille et sûre recette pour conserver toujours la paix en soi : c’est d’accuser toujours les autres. Paix de trahison ! » Inversement, mener la guerre intérieure, la seule qui vaille, est l’unique chemin vers la paix en ce monde, et en dernière instance, vers la paix spirituelle : « Celui qui a déclaré cette guerre en lui, il est en paix avec ses semblables, et, bien qu’il soit tout entier le champ de la plus violente bataille, au-dedans du dedans de lui-même règne une paix plus active que toutes les guerres. »

Il faut donc appeler à la guerre, et s’y appeler soi-même en premier lieu, se battre contre soi sans pitié, ni indulgence, sans se laisser amadouer par les paroles doucereuses que nous inspire notre ego en danger. Il faut le pourchasser sans répit et chercher l’humiliation : « Je parlerai pour que mes paroles fassent honte à mes actions. »

« Que je te sois, Plus-grand-que-moi, mon Meurtrier ! / et qu’il puisse être maudit / celui qui disait : je, qu’il ne soit que fumée ! »