La vie de Dostoïevski est une course pour l’argent en même temps qu’elle est une course pour la création. Au milieu de ces deux horizons se dresse le jeu qui le ruine matériellement autant qu’il l’enrichit spirituellement. Dostoïevski doit avoir tout perdu, être au bord du gouffre pour sentir à nouveau – en son for intérieur – la possibilité de créer. Cette dialectique du désespoir et de l’espérance apparaît aussi bien dans sa biographie que dans ses romans.

« Jamais le dieu moderne ne fut tant sollicité, imploré même, et tant détesté, haï, par un écrivain », explique Jacques Catteau dans La création littéraire chez Dostoïevski. Comme chez son homologue français Léon Bloy, l’argent joue un rôle majeur dans la vie de Dostoïevski. Le même sentiment ambivalent – attraction / répulsion – les animent. Tous deux le réclament autant qu’ils le maudissent. Tout au long de son existence, l’auteur de Crime et Châtiment, empruntera de l’argent à sa famille, à ses amis, à ses confrères. Le 26 janvier 1881, la veille de sa mort, Dostoïevski prie son éditeur de lui envoyer 400 roubles.

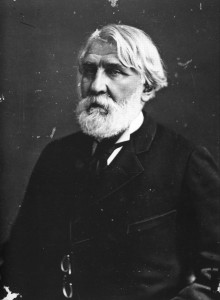

Malgré les drames familiaux qui l’étranglent financièrement – il entretient la veuve et les quatre enfants de son frère Mikhaïl – il honore la plupart de ses dettes. S’il rembourse partiellement son ami Plechtcheïev au bout de 20 ans, Tourgueniev se plaindra longtemps d’une dette vieille de 1863. Précisons que lorsque Dostoïevski quémande de l’argent, il ne le fait jamais de manière désespérée. Au contraire, « il emprunte avec l’assurance d’un qui est parfaitement solvable », estime Jacques Catteau.

L’écrivain-joueur

Dostoïevski pense son métier de romancier comme celui d’un joueur de roulette. Les idées à l’origine de ses livres sont autant de paris lancés au monde de l’édition. Dans sa correspondance, il emploie le champ lexical du jeu pour parler de la création artistique. Lorsqu’il évoque la rédaction de son prochain roman, il dit « miser une seule carte » ou encore « risquer » « comme à la roulette ». La réussite de son entreprise littéraire ne repose pas, à ses yeux, sur la force de travail qu’il peut déployer ou sur l’originalité de ses idées, mais sur la pure contingence. Le fatalisme dostoïevskien est implacable. Il n’a pas son destin entre les mains. Le 14 avril 1865, alors qu’il croule sous les dettes et que son avenir dépend du succès de son prochain livre, il écrit dans une lettre à son ami Wrangel : « Seul un hasard peut me sauver. » Pour Dostoïevski, rien n’est plus sérieux que le jeu. Jouer, c’est mettre sa vie en péril. C’est prendre le risque de tout gagner ou de tout perdre. Une fois lancé dans un projet, son existence est comme suspendue, de la même façon que lorsque le mouvement de la roulette est amorcé et que « rien ne va plus ».

Un épisode célèbre de la vie de Dostoïevski symbolise bien ce lien entre production littéraire, argent et jeu. Lors de cette période difficile où l’écrivain doit soudainement entretenir la famille de son frère décédé, il demande le 8 juin 1865 une avance de 3000 roubles à son éditeur Kraevski pour un roman qu’il fournirait en octobre 1866. Dostoïevski essuie un refus et se tourne alors vers l’odieux Stellovski qui accepte de lui avancer la somme en question mais à une condition : si Dostoïevski ne termine pas son roman à la date fixée (1er novembre 1866), Stellovski pourra, pendant neuf ans, éditer tous ses écrits gratuitement.

Dostoïevski, qui a pris du retard sur l’avancement de son livre – il abandonne provisoirement la rédaction de Crime et Châtiment – va réussir un véritable tour de force en dictant Le Joueur à sa secrétaire (et future femme) Anna Grigorevna Snitkine du 4 octobre au 31 octobre 1866, soit dix feuillets d’imprimerie en 28 jours ! La mise en abyme est explicite. « Le Joueur est aussi un pari en soi pour le romancier : échapper au piège tendu par Stellovski, écrire un roman en moins d’un mois », souligne Jacques Catteau. Cet exploit littéraire, rendu possible grâce au plan du Joueur connu depuis 1863, sauve Dostoïevski de l’esclavage. Il n’en demeure pas moins un « prolétaire de la plume », loin des conditions enviables de ses rivaux en littérature que sont Tourgueniev, Tolstoï et Gontcharov.

La dialectique du jeu et de la création

Pendant une grande partie de sa vie, Dostoïevski alterne addiction frénétique à la roulette et élans de création littéraire. « Lorsqu’il a tout perdu et bu toute honte, Dostoïevski renaît à la création, seule source de vie dans toutes les acceptions du terme », raconte Jacques Catteau. En effet, ses échecs répétés au jeu le plongent dans un désespoir dont il ne s’extirpe que par un sursaut exceptionnel de vitalité artistique. Les deux tendances fondent cet équilibre précaire qui est la condition de possibilité de l’œuvre dostoïevskienne.

« J’ai tout perdu, tout ! Tout ! Ô mon ange, ne soit pas triste, ne t’inquiète pas ! Sois certaine que maintenant il va enfin venir le temps où je serai digne de toi et ne te dépouillerai plus comme un infâme et ignoble voleur ! Maintenant mon roman, seul mon roman peut nous sauver, et si tu savais à quel point j’espère en lui ! », écrit-il à Anna Grigorievna le 18 novembre 1867. Si Dostoïevski se perd par le jeu, il se sauve par l’art romanesque. Et pour se sauver, il faut déjà être perdu.

Mais si le jeu et les dettes sont un moteur pour Dostoïevski, ils sont aussi une contrainte. Ce besoin perpétuel d’argent l’oblige à travailler dans l’urgence et à publier – ce sont ses mots – « des choses mauvaises » et à « profaner » ses meilleures idées. Dans sa correspondance, il écrit : « Je suis obligé de me hâter et d’écrire pour de l’argent et, par conséquent, inévitablement de gâcher. » Cette affirmation peut faire sourire quand on connaît la valeur et la postérité de l’œuvre de Dostoïevski, mais elle exprime une frustration profonde : celle de ne pas pouvoir peaufiner ses écrits comme il le souhaiterait, de travailler son style et de prendre du recul par rapport à son travail. Dostoïevski n’a pas les mêmes conditions de vie que les autres écrivains célèbres de son époque. Il ne peut se permettre de fournir des romans à la structure limpide et à la forme policée comme ceux de Tourgueniev. Par ailleurs, Dostoïevski a toujours été moins rémunéré que ses confrères et a toujours « ressenti cette disparité d’honoraires comme une injustice », écrit Jacques Catteau. Les regrets de l’auteur sont évidemment à relativiser puisque le « chaos » inhérent aux œuvres de Dostoïevski contribue précisément à son génie romanesque. En effet, la polyphonie est sa marque de fabrique.

Dostoïevski gagne pourtant de l’argent. Parfois même beaucoup. Mais, il lui « glisse entre les doigts ». Pour plusieurs raisons. Au delà de l’évidente pathologie de jeu que nous avons évoquée plus haut, l’écrivain est particulièrement crédule et se laisse abuser par certains de ses collaborateurs. Il est également prodigue. Dès qu’il gagne une somme importante, il organise des banquets et multiplie les achats. Son adoration pour le Christ n’est pas qu’une posture, Dostoïevski est d’une générosité illimitée. « Il nourrit les patients de son ami, le docteur Riesenkampf, il entretient, presque toute sa vie, son beau-fils, le paresseux Pasa, pendant une dizaine d’années, la veuve et les enfants de Mikhail », rapporte Jacques Catteau. Finalement, son hostilité au principe d’économie – point qui le rapproche à nouveau de Léon Bloy – lui interdit de faire fructifier son argent. Pour Dostoïevski, l’argent est fait pour circuler. S’opposer à sa circulation par la thésaurisation, c’est encourager l’avarice qui était le péché de son père.

L’argent et les personnages de Dostoïevski

La relation à l’argent n’est pas qu’un élément biographique chez Dostoïevski, elle est également présente tout au long de son œuvre. Les premiers écrits de Dostoïevski mettent en scène la figure du « pauvre fonctionnaire » : Les Pauvres gens, Le Diable, Monsieur Prokhartchine, Un Cœur faible. Les thèmes abordés sont souvent les mêmes : alcoolisme, prostitution, crime… Mais l’argent, ou plutôt le manque d’argent, occupe une place centrale dans plusieurs des grands romans de Dostoïevski. Dans Crime et Châtiment, c’est d’abord la pauvreté de l’étudiant Raskolnikov qui le pousse à assassiner la prêteuse sur gage. Dans L’Adolescent, Arkadi développe « l’idée Rothschild ». Dans L’Idiot, Nastasia Filipovna jette 100 000 roubles dans le feu pour défier Rogogine et éprouver Gania.

Jacques Catteau distingue, chez les personnages de Dostoïevski, trois postures vis-à-vis du règne de l’argent. Tout d’abord, la révolte, c’est-à-dire le vol, le crime et la transgression, incarnée par Raskolnikov. Ensuite, la révolution, c’est-à-dire la volonté de détruire une société bâtie sur l’injustice. Les nihilistes des Démons sont emblématiques de cette deuxième tendance. Finalement, la retraite, c’est-à-dire qu’il faut laisser le monde adorer le veau d’or et poursuivre un autre idéal : le Christ. Le prince Mychkine dans L’Idiot est, par excellence, celui qui s’est retiré.

Pour Dostoïevski, l’âme même de la Russie est mise en péril par l’argent. Car l’argent déspiritualise. Dostoïevski se montre très sévère vis-à-vis des deux grandes idéologies qui naissent à la fin du XIXe siècle. Capitalisme et socialisme sont, selon le mot de Berdiaev, « de la même chair et du même sang » et aspirent à se substituer au christianisme. Capitalisme et socialisme ont un même Dieu (la matière) et un même ressort (l’intérêt) que ce soit celui des rapaces ou du troupeau. Dostoïevski est fondamentalement angoissé par l’avènement prochain du règne des Rothschild ou des Grands Inquisiteurs.