Abandonnant son opposition à l’immigration, le Parti communiste français s’est laissé gagner, à partir de la fin des années 1980, par le discours assimilant anti-immigration et racisme. À sa lecture économique du phénomène, rigoureusement anticapitaliste, s’est progressivement substituée une lecture humanitaire et culturelle, d’essence libérale. Cette évolution révèle la dynamique commune qui anime antiracisme et promotion de l’immigration.

Qu’ils se bornent à lui imputer hargneusement la responsabilité de tous les maux dont souffre la France, ou qu’ils s’obstinent à la célébrer naïvement comme « une chance pour notre pays », les partis politiques contemporains s’avèrent rigoureusement incapables de produire une analyse critique prenant en compte tous les aspects et toutes les implications de l’immigration. Même le PCF, qui seul refusait de s’adonner à ce jeu de dupes jusque dans les années 1980, a progressivement et profondément revu ses positions. Si l’on ajoute à ce climat peu propice au débat d’idées l’inévitable accusation de xénophobie qui menace tout esprit un tant soit peu critique sur la question, ce dernier n’a plus qu’à se soumettre à l’injonction qui lui est faite de se ranger, sans discussion ni délai, sous l’un des deux étendards qui s’élèvent au-dessus de lui : le blanc immaculé des irénistes aveuglés de tolérance, ou bien la croix gammée du camp de la haine. Pourtant, en l’analysant avec davantage d’attention, il apparaît que c’est le discours pro-immigration lui-même, si réfractaire à la nuance et obstiné à débusquer la xénophobie de ses opposants, qui repose sur une logique fondamentalement discriminatoire et d’inspiration libérale.

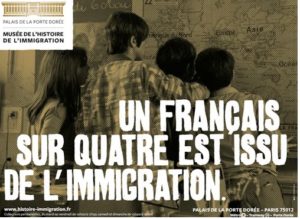

L’antiracisme, bras armé idéologique de l’immigration

En effet, l’argumentaire des ardents défenseurs de l’immigration ne les prémunit pas contre les amalgames qu’ils se font tout un art de dénoncer d’ordinaire. Très en vogue depuis la France « black-blanc-beur » des années 1990, les « modèles d’intégration », mis en avant comme véritables preuves incarnées des vertus de l’immigration, apportent la plus flagrante révélation de cette hypocrisie. Pour ne prendre qu’un exemple, le plus emblématique sans doute, citons Jamel Debbouze, invité il y a quelques années à se produire à la Fête de l’Humanité : « L’immigration doit être encouragée. Je fais partie de ces fils d’immigrés qui se sont intégrés, qui ont réussi. » Discours étrange si l’on songe que tout individu qui, comme Jamel Debbouze, est né sur le territoire français est un Français à part entière, que ses origines ne comptent pas aux yeux de la République dont il est l’enfant légitime, et qu’il n’y a pas lieu de parler de « fils d’immigrés ». Sauf, bien évidemment, si l’individu en question « a réussi », comme Jamel Debbouze, auquel cas son origine, sa trajectoire familiale et son intégration deviennent tout aussi importantes que sa nationalité française, et apportent immédiatement la preuve que « l’immigration doit être encouragée ».

En effet, l’argumentaire des ardents défenseurs de l’immigration ne les prémunit pas contre les amalgames qu’ils se font tout un art de dénoncer d’ordinaire. Très en vogue depuis la France « black-blanc-beur » des années 1990, les « modèles d’intégration », mis en avant comme véritables preuves incarnées des vertus de l’immigration, apportent la plus flagrante révélation de cette hypocrisie. Pour ne prendre qu’un exemple, le plus emblématique sans doute, citons Jamel Debbouze, invité il y a quelques années à se produire à la Fête de l’Humanité : « L’immigration doit être encouragée. Je fais partie de ces fils d’immigrés qui se sont intégrés, qui ont réussi. » Discours étrange si l’on songe que tout individu qui, comme Jamel Debbouze, est né sur le territoire français est un Français à part entière, que ses origines ne comptent pas aux yeux de la République dont il est l’enfant légitime, et qu’il n’y a pas lieu de parler de « fils d’immigrés ». Sauf, bien évidemment, si l’individu en question « a réussi », comme Jamel Debbouze, auquel cas son origine, sa trajectoire familiale et son intégration deviennent tout aussi importantes que sa nationalité française, et apportent immédiatement la preuve que « l’immigration doit être encouragée ».

Si elle est totalement acceptée dans le discours pro-immigration pour appuyer ses exemples de réussite, l’évocation des origines d’un individu se voit immédiatement qualifiée d’ignoble propos raciste sitôt qu’elle concerne, par exemple, un trafiquant de drogue n’ayant pas eu la chance de connaître la réussite à la Jamel et de déménager loin de sa banlieue pour s’établir, comme le comique, sur l’île Saint-Louis. La géométrie variable des discours sur l’immigration pose donc bel et bien problème. Un Français est un Français tout court : on ne peut faire valoir son identité de « fils d’immigré » lorsque le vent souffle dans le bon sens, au nom de l’immigration vertueuse, tout en dénonçant le sous-entendu raciste que dissimulerait ce même terme de « fils d’immigré » appliqué à un délinquant, au nom de l’égalité de tous les Français. L’antiracisme agit ainsi comme instrument idéologique, utilisant la discrimination tantôt pour promouvoir l’immigration, tantôt pour disqualifier ses opposants. C’est sa montée en puissance qui, sous l’ère Mitterrand, impose bientôt une lecture restreinte et biaisée du débat, et Georges Marchais s’offusque alors de voir les militants communistes qualifiés de « pétainistes ». La machine infernale est mise en route : puisque l’anti-immigration s’avère être, affirme-t-on, un racisme qui ne dit pas son nom, et que le PCF ne saurait être, bien entendu, un parti aux idées xénophobes, alors il est appelé à se convertir, comme le Parti socialiste, au tout-immigration.

La schizophrénie libérale du PCF

Il y a trente ans, l’anti-racisme instrumentalisé n’avait pas encore connu ses heures de gloire et n’imposait pas son régime de Terreur idéologique. Peu de précautions de langage, donc, dans la bouche de Georges Marchais, alors Secrétaire général du PCF et député du Val-de-Marne, lorsqu’il abordait une question qu’il pouvait considérer sereinement sous son aspect purement économique. « Certains prétendent que l’immigration massive de travailleurs est une nécessité, voire un bienfait du monde contemporain. Non, c’est une conséquence du régime capitaliste, de l’impérialisme », écrivait-il dans une lettre, restée célèbre, qu’il adressait au recteur de la mosquée de Paris. Sans doute convaincu que les engagements passés du PCF dans la Résistance ou dans la lutte anti-coloniale suffisaient à le disculper de toute velléité xénophobe, il précisait sobrement que « l’idéal communiste est effectivement opposé, comme vous voulez bien le reconnaître, à toute discrimination raciale ou religieuse ». À l’affirmation « l’immigration est une chance pour la France ! », le PCF d’alors répondait par la question : « est-elle une chance pour le Tiers-Monde ? », comprenant que l’émigration, pendant intrinsèque de l’immigration, constituait une violence du capitalisme mondial, seul à ne connaître aucune frontière. Encore animé par l’influence bénéfique qu’exerçait sur lui l’analyse critique des mutations du libéralisme que formulait Michel Clouscard, le parti des travailleurs refusait de ne voir ce phénomène de migrations économiques que sous l’aspect d’un « droit à liberté de circulation des personnes », tel que le consacrerait le traité de Maastricht dix ans plus tard. Son appel à stopper l’immigration constituait un appel à lutter contre la disponibilité sans limite des travailleurs, déplacés çà et là en fonction des besoins économiques, comme autant de pions sur l’échiquier de la production.

Lorsqu’il est abordé de nos jours, le sujet de l’immigration ne convoque presque jamais la géopolitique. Georges Marchais refusait de séparer l’un de l’autre : « Nous avons

milité pour la constitution du Maroc et de la Tunisie en États indépendants ; nous nous sommes opposés à la guerre menée contre le peuple algérien par les capitalistes français et leurs politiciens. » L’immigration n’était alors pas une fin en soi, mais une conséquence malheureuse de l’exploitation du Tiers-Monde : tout en continuant de dénoncer la seconde, sans toutefois parvenir à maintenir son poids diplomatique en la matière pour des raisons liées avant tout à la disparition de l’URSS, le PCF se rallia petit à petit à la vision angéliste de la première, déjà largement promue par le Parti socialiste. L’immigration devint alors une fatalité exclusivement envisagée comme une question humanitaire, sous la figure de l’immigré clandestin exploité, touchant aux droits de l’homme et au droit d’asile, et s’ancra ainsi de manière durable dans le programme du PCF. L’empathie et la solidarité avec les immigrés aux conditions de vie parfois révoltantes ne semblaient pourtant pas, aux yeux de Georges Marchais, devoir se substituer au combat contre l’immigration et ses causes. Aussi citait-il, dans sa lettre, l’émir Abdelkader : « Le feu de l’hospitalité luit pour le voyageur qui distingue la flamme. »

S’il dénonce à raison l’empreinte du libéralisme derrière les directives européennes autorisant les travailleurs détachés du Portugal et de Roumanie à venir travailler sur les chantiers français, à un coût bien plus avantageux pour leurs employeurs, le PCF refuse de voir le même libéralisme à l’œuvre derrière l’idéal immigrationniste, assimilant anti-immigration et racisme, et sapant ainsi toute contre-offensive. Ce refus de critiquer la dimension culturelle du libéralisme, moteur de son projet économique, constitue l’aboutissement de la mue idéologique du PCF entamée dès les premières heures du Programme commun. Cette schizophrénie libérale finira pourtant par le mettre un jour face à la contradiction sur laquelle elle repose. Pensera-t-il toujours l’immigration en termes de chance et d’avantage, et fera-t-il toujours de l’accueil des migrants une nécessité dictée par la tolérance et l’humanisme, le jour où, comme elles le font déjà de certains Espagnols contraints d’aller chercher du travail en Tunisie, les injonctions économiques exigeront des travailleurs français qu’ils s’exilent dans la super-région européenne de la Ruhr, là où la force des choses et la loi du marché auront concentré les dernières industries du vieux continent ?