Dans Le Souvenir du monde. Essai sur Chateaubriand (Grasset, 2011), Michel Crépu a donné un portrait inégalable de Chateaubriand, rendant à celui-ci toute la vivacité incisive que la légende romantique fait trop oublier. Puisse cet article (conçu à l’origine comme une contribution à un volume collectif sur les représentants littéraires de « l’esprit français ») être lu comme une simple reconnaissance de dette.

Une fois congédié le mythe d’un « caractère national » éternel, d’une façon d’être ou de penser qui serait congénitale aux habitants d’un territoire ou aux administrés d’un État, une fois reconnue la pluralité des croyances et des traditions qui forment l’ensemble mouvant de ce qui s’appelle une « culture », que peut-il rester de la notion si confuse d’une « identité nationale » — sinon le sens d’une responsabilité envers l’histoire, de l’obligation de se rapporter à un héritage, que ce soit pour l’accepter ou le refuser, le conserver ou le transformer ? Une telle obligation admet bien des modalités, qui sont autant d’identités divergentes. À supposer que l’œuvre de Chateaubriand puisse témoigner d’une « identité française », c’est d’abord au sens où elle en montre les perplexités ; car cette œuvre s’est toute entière constituée, dans l’après-coup de la Révolution française, autour de la difficulté de l’héritage, dans l’expérience de la disjonction des temps et de l’incertitude des relations du présent au passé.

La révolution commencée en 1789 fut à la fois rupture avec le passé et proclamation d’une identité politique. Aujourd’hui encore, la fête nationale du 14 juillet concentre une légende républicaine qui fait de la France le « pays des droits de l’homme » et la « patrie de l’universel ». À cette légende répond une contre-légende, inaugurée dès 1790 par Burke, qui relie les excès révolutionnaires aux vices de « l’esprit français » : la centralisation administrative, destructrice des libertés locales, n’était-elle pas la conséquence politique du rationalisme abstrait de Descartes ? Les sarcasmes de Voltaire contre la religion ne devaient-ils pas résulter dans les sacrilèges révolutionnaires ? L’idéal républicain développé par Rousseau, qui voulait que le citoyen n’ait pas d’autre volonté que la volonté générale, n’avait-il pas pour traduction logique l’étatisme autoritaire des jacobins et de Napoléon ?

Mais la légende et la contre-légende risquent toutes deux de faire oublier que « l’esprit français » est à l’œuvre, tout autant que dans les ricanements de Voltaire, dans les méditations tristes où s’exprima, à l’orée du XIXe siècle, la mélancolie chrétienne de Chateaubriand — Chateaubriand dont la jeunesse s’était enthousiasmée pour Rousseau, en qui il ne voyait pas un jacobin, mais un « promeneur solitaire » doué d’une « éloquence de passion inconnue avant lui ». Il est vrai que Chateaubriand est lui-même entré dans les lettres comme un « promeneur solitaire » d’une grande audace stylistique ; il dut sa première célébrité au personnage de René, en proie au dégoût du monde et au « vague des passions », portant avec amertume un « cœur plein » dans un « monde vide », incapable de trouver dans les limites de la vie un objet pour ses désirs indéterminés. Ce sentiment romantique d’être en exil dans le monde, que Chateaubriand décrivait comme sien dans son premier livre — son Essai sur les révolutions de 1797, écrit dans la solitude de son émigration en Angleterre, — n’est-il pas la marque d’un auteur étranger à son propre pays ?

De fait, lorsqu’il décida de s’embarquer pour l’Amérique en 1791, Chateaubriand ne montrait pas un grand intérêt pour les événements qui transformaient alors la figure de son pays, où il rentra un an plus tard pour émigrer presque aussitôt vers Londres, afin d’échapper aux violences révolutionnaires. En 1826 encore, alors qu’il était depuis des années un des principaux acteurs politiques de son temps, ayant même été ministre de Louis XVIII, il déclarait dans la préface de ses Œuvres complètes : « Je me regarde toujours comme un navigateur qui va bientôt remonter sur son vaisseau, et je ne fais à terre aucun établissement solide. » Et lorsqu’il écrivait, dans son Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811), que « le caractère national ne peut s’effacer », le souvenir qui venait illustrer cette maxime convoquait l’expérience du plus étrange dépaysement : le seul exemple que donnait alors Chateaubriand du « génie français » était celui de « Monsieur Violet », qu’il avait rencontré dans une forêt américaine où, installé dans une grange, « poudré et frisé comme autrefois », il vivait des peaux de castors et des jambons d’ours que lui portaient des Iroquois demi-nus, « aux anneaux passés dans les narines », en échange des leçons de danse qu’il leur donnait en rythmant leur quadrille par son violon.

Le christianisme entre république et monarchie

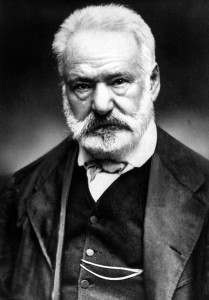

On aurait cependant tort d’en conclure à une sorte d’excentricité de Chateaubriand par rapport à la France de son temps. C’est le contraire qui est vrai : le succès immense qui fut le sien suggère que la France de la première moitié du XIXe siècle s’est reconnue en lui. Chateaubriand a toujours dit qu’il n’était pas René : il est rentré en France, en 1800, pour se mêler à l’histoire que ses ouvrages ont contribué à faire. Tandis que Napoléon forgeait son propre mythe et son pouvoir absolu en plaçant le Code civil et le Code pénal dans le rayonnement de sa gloire militaire, Chateaubriand, qui refusait de le servir, atteignait de son côté à une royauté littéraire qui devait continuer bien au-delà de la chute de l’Empereur. Le mot du jeune Victor Hugo est célèbre : « Je veux être Chateaubriand ou rien. » Hugo devait faire de sa propre royauté littéraire, sur ses vieux jours, un symbole de la République : mais sa vocation lui était venue de la lecture du grand écrivain qui avait opposé en 1802 le Génie du christianisme à l’irréligion des Lumières ; qui, après l’assassinat du duc d’Enghien en 1804, avait juré fidélité éternelle à la dynastie des Bourbons et dont les livres, estimait Louis XVIII, avaient eu pour la restauration de la monarchie, en 1814, la même valeur qu’une armée ; qui n’avait pas voulu détacher la croyance au progrès de la contemplation des ruines que laisse le mouvement de l’histoire ; qui avait affirmé dans la conclusion de ses Mémoires d’outre-tombe que seule la foi catholique et la religion de l’Évangile pourraient permettre d’atteindre au but que désignait la maxime Liberté, égalité, fraternité.

Royaliste, Chateaubriand n’avait pas été pour autant « contre-révolutionnaire ». Il ne partagea jamais l’idéologie réactionnaire des émigrés ; il jugeait précieuses les « conquêtes de la Révolution, à savoir, la liberté politique, la liberté et la publicité de la pensée, le nivellement des rangs, l’admission à tous les emplois, l’égalité de tous devant la loi, l’élection et la souveraineté populaire ». Son idéal politique fut toujours celui d’une monarchie légitime protégeant les libertés publiques ; la catastrophe révolutionnaire lui paraissait résider dans la destruction de la légitimité, c’est-à-dire dans la brisure du tissu historique qui donnait au développement de la liberté, à travers l’héritage de l’institution royale, l’autorité du passé. Chateaubriand tenait « l’ancienne légitimité », qui « n’était autre chose que la volonté nationale personnifiée et maintenue dans une famille », pour « la meilleure sanction des droits de la nation, en ce qu’elle communique à ces droits quelque chose d’historique et de traditionnel, de fort et de sacré ». C’est pourquoi il tenait la mort du roi et de la famille royale pour « le véritable crime de la révolution », tandis que « presque tous les autres actes de cette révolution » n’étaient à ses yeux que « des erreurs collectives ».

Son rêve était celui d’une monarchie qui aurait mené à bien « l’éducation libre » du peuple, le conduisant « sans secousse et sans catastrophe » de l’ancienne légitimité royale à une nouvelle légitimité démocratique, scellée par la libre résignation du dernier roi. Ce rêve échoua définitivement en 1830, lorsque Charles X, qui avait refusé d’associer la monarchie à la liberté, fut contraint d’abdiquer. Que Louis-Philippe, dont l’ancêtre avait voté la mort de Louis XVI, reçût alors la couronne, qu’il fût « permis au fils du régicide de se coucher un moment en faux roi dans le lit sanglant du martyr », cela parut à Chateaubriand « la preuve chrétienne de l’abolition même de la royauté » : il voyait dans cette abolition « l’expiation de la mort de Louis XVI ». Se présentait ainsi, au lieu d’une république légitimée par la monarchie et héritière de toute l’histoire de France, la vision menaçante d’une démocratie sans grandeur, subie en punition des crimes de la révolution — et, peut-être, des crimes de la monarchie qui avaient rendu la révolution nécessaire.

Chateaubriand, qui voulait croire que l’avenir lointain appartiendrait à la démocratie chrétienne, s’inquiétait de ce qu’il faudrait « des siècles pour que la nouvelle volonté nationale française se recompose une nouvelle légitimité ». Il craignait que la constitution d’une « société-ruche » n’entraînât la diminution de l’homme : les individus risquaient paradoxalement d’être les victimes de l’individualisme d’une société mercantile et froide, dont l’horizon serait réduit à des intérêts égoïstes et sans noblesse. De nouvelles formes de tyrannie pouvaient naître des passions démocratiques, car « l’égalité et le despotisme ont des liaisons secrètes ». L’exemple des États-Unis montrait le danger de « l’énorme inégalité des fortunes » ; mais l’exemple de la France montrait que la liberté pouvait être détruite par la passion de l’égalité. L’histoire de la Révolution et de l’Empire obligeait en effet à conclure que les Français « n’aiment point la liberté ; l’égalité seule est leur idole ». Comment dans ces conditions pouvaient-ils s’élever jusqu’à la « grande légitimité » de la « loi morale qui règle la société » en réglant les « droits naturels de l’homme » sur ses devoirs — car « c’est précisément le devoir qui est un fait et l’intérêt une fiction » ?

La brisure révolutionnaire des temps n’empêchait cependant pas que se réverbèrent dans le présent les espoirs de l’avenir en même temps que les grandeurs du passé — ou les grandeurs des rêves du passé. « Le temps est une sorte d’éternité appropriée aux choses mortelles », disait Chateaubriand, tout en résumant ainsi le sens de son effort politique sous la Restauration : « Nous voulions, nous, occuper les Français à la gloire ; essayer de les mener à la réalité par des songes : c’est ce qu’ils aiment. » Le général de Gaulle dira que c’est en se remémorant cette phrase qu’il crut possible en juin 1940, au moment de son propre départ à Londres, de maîtriser les « rudes réalités ».

Chateaubriand eut avant de mourir le temps d’assister à la chute de Louis-Philippe et à la répression sanglante des ouvriers parisiens, en juin 1848, par une république qui annonçait ainsi qu’elle ne durerait pas. Toute sa vie, il avait été le témoin des échecs de la politique française : échec de la Révolution à fonder la république ; échec de Napoléon à installer un Empire ; échec du rétablissement de la monarchie légitime. Il avait lui-même échoué à mener les Français « à la réalité par des songes ». Sa leçon n’était cependant pas désespérée : car il n’avait certainement pas échoué à évoquer les songes qui accompagnent la réalité ; il leur avait donné toute leur puissance de songes ; et par là même — comme le montra dans une autre brisure du temps le légitimiste républicain nommé de Gaulle — il en avait fait des puissances de la réalité.