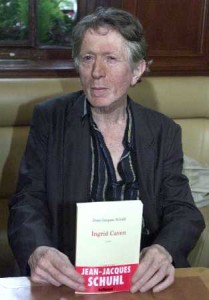

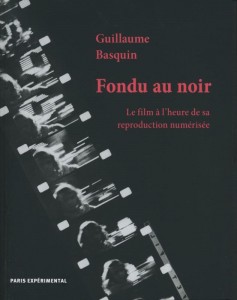

Écrivain et maintenant éditeur, Guillaume Basquin a publié plusieurs ouvrages, dont Fondu au noir : le film à l’heure de sa reproduction numérisée (éd. Paris Expérimental) et Jean-Jacques Schuhl, du dandysme en littérature (éd. Honoré Champion). Il a également écrit plusieurs articles dans les revues L’Infini, Artpress+, Trafic et La Règle du jeu. Il a lancé fin 2015 avec sa compagne sa maison d’édition : Tinbad.

PHILITT : Qu’est-ce qui vous a décidé à fonder votre maison d’édition ? Y a -t-il eu un élément déclencheur précis ?

Guillaume Basquin : Tout d’abord : je n’ai jamais voulu devenir éditeur ! C’est une suite de difficultés éditoriales, qui a déclenché, lentement mais sûrement, ma prise de conscience. Il me fallait absolument fonder ma propre maison d’édition pour faire passer ce que j’avais à écrire. Comme, et pour paraphraser Guy Debord, j’avais lu les trois ou quatre livres qui m’avaient permis de trouver tous les autres, et d’imaginer « ceux qui manquaient encore » ; je n’avais pas écrit un « petit roman » de plus ! Soit mes écrits correspondaient à un manque évident dans la connaissance scientifique de la littérature la plus en pointe de notre temps, soit c’étaient de véritables Évangiles (cri contre la mort du « film », chant contre la mort du « livre »), et à ce titre, ils devaient, par tous les moyens possibles, être publiés pour que je puisse continuer à vivre.

Je m’explique. Mon premier livre, Fondu au noir : le film à l’heure de sa reproduction numérisée (éd. Paris Expérimental), a rencontré environ 40 refus éditoriaux, avant d’être finalement très bien accueilli par la presse la plus exigeante lors de sa sortie, en 2013 (Artpress, Bref, 1895…). J’ai tout de suite compris alors qu’il y avait un hiatus entre la qualité d’un texte et l’édition, petite ou grande. La grande édition ne travaille que sur des manuscrits susceptibles d’être tirés à 4 000 exemplaires (j’ai recroisé mes informations), abandonnant ainsi toute publication d’essais théoriques nouveaux ; la petite édition, et je me le suis entendu dire plusieurs fois, ne travaille qu’en comité fermé (amis, relations, réseaux — exemple vécu (et raconté) : Gallilée), ou bien éventuellement avec des noms « déjà faits » (exemple vécu : Cécile Defaut, bon éditeur au demeurant).

Mon second manuscrit, Jean-Jacques Schuhl, du dandysme en littérature, malgré un très copieux extrait (vingt pages !) dans la meilleure revue littéraire de la place de Paris (L’Infini, n° 127), a rencontré une trentaine de refus éditoriaux, alors que ce livre est entièrement nouveau pour la simple raison qu’il est le premier écrit d’importance sur Schuhl qui est en plus l’un des derniers diamants de notre littérature. Au Seuil, on m’a répondu qu’« on » ne publiait plus que des biographies (sur des cadavres, donc) ou de grandes études universitaires… À la Table ronde, on m’a dit que Schuhl n’était pas encore mort… À ce moment-là, j’ai commencé à comprendre qu’on ne pouvait plus écrire librement, c’est-à-dire contraint (seule littérature qui compte, au final), sur tel ou tel sujet/auteur. Plus jamais de « Dante » par Boccace, ou de « Charles Baudelaire » par Walter Benjamin… Ne parlons même pas de mon livre non ponctué « après Paradis » (de Philippe Sollers), (L)ivre de papier, grand chant de la fin du livre imprimé : ILS ont carrément refusé de le lire ! ON m’a conseillé d’écrire d’abord un petit roman (comprendre « roman-chromo », comme tout ce qui se publie aujourd’hui) avant d’envoyer ce texte-là ! Aucun éditeur (sauf Paris Expérimental, mais il ne fait pas de littérature, malheureusement) n’a lu ce manuscrit, que tous voyaient comme un épouvantail. « On » ne veut plus d’expérimentations avec le langage…

Selon vous, il est donc actuellement impossible d’écrire sur un écrivain « vivant » ?

Oui : l’histoire a également bégayé avec mon essai (qui était aussi le premier) sur Jacques Henric, Jacques Henric entre image et texte… Même l’éditeur d’Henric au Seuil, Bernard Comment, a fait la fine bouche… Pourtant, l’un des plus grands critiques littéraires de notre temps, Philippe Forest, avait appelé de ses vœux l’existence d’un tel livre, dans Artpress (voir ma dédicace dans le livre tel qu’il est imprimé). Aussi, voici ce que j’ai ressenti : « on » voudra bien, peut-être, d’un livre sur Jacques Henric, mais seulement quand il sera mort, et si c’est un membre du clergé qui l’écrit, sur commande : comment accepter ça ?

Comme en plus, en mars dernier, j’avais déjà commencé un vaste essai sur l’œuvre littéraire du bad boy des lettres françaises, Marc-Édouard Nabe, et que je pensais que ce serait, pour un tas de raisons, mon essai littéraire le plus important, j’ai senti — dans un grand mouvement de panique intérieure — que le « milieu » ne me laisserait jamais le faire, et que tous mes écrits seraient castrés à la racine ; aussi ma décision fut prise : il me fallait créer ma propre maison d’édition tout à fait en dehors, et même contre le système gelé : Tinbad ! Une maison, non un cimetière, pour les vivants. Ce fut un grand soulèvement personnel, quasi biblique, contre toute cette nécromancie que je sentais présente partout. Bien m’en a pris, car d’une part la revue adossée à la maison, Les Cahiers de Tinbad, marche déjà très bien (dans le sens où je récupère plein de textes orphelins et géniaux) ; et d’autre part j’ai déjà reçu ou récupéré plein de manuscrits refusés par le « système », parfois depuis plusieurs années, et qui sont pourtant excellents : Le Spectre de Thomas Bernhard de Cyril Huot, Lettres à l’inconnu(e) de Bernard Sarrut. Et plein d’autres délices, mais c’est encore un secret… Le seul défaut de ces manuscrits ? Ne pas avoir été signés par des noms-déjà-faits ! De toute façon, c’est connu que le « milieu » lit très peu les manuscrits ; tout est déjà décidé dans les coulisses, par derrière… Et je pèse mes mots !

Un souvenir personnel, pour finir : quand je cherchais désespérément de l’aide pour faire publier mon Fondu au noir, en 2011, mon ami Éric Rondepierre, photographe de renommée internationale, m’avait déjà prévenu : « Si tu écris contre ton temps, et que ton nom n’est pas déjà connu, tu n’as aucune chance d’être publié ; et c’est d’ailleurs pour ça, même si ce n’est pas la seule raison, que c’est la fin du livre. » Eh bien, voilà : ce n’est pas la fin du livre, Tinbad existe !

L’idée de vous retrouver à la fois écrivain et éditeur ne vous effraie pas ?

En ce moment, du fait du temps que me prend Tinbad, je n’arrive plus à écrire, c’est vrai… Mais tant pis : la grande aventure de donner la vie à des manuscrits orphelins l’emporte largement sur mon petit nombril d’écrivain ! D’autre part, je connais le danger qui me guette : devenir un homme de lettres jaloux du succès ou du talent de ses auteurs, et ne pas les accompagner dans leur aventure jusqu’au bout, c’est-à-dire les trahir (comme Sollers l’a beaucoup fait) : que Dieu m’en préserve !

Dans votre « Manifeste contre le livre numérique et pour l’anti-édition » publié sur le site Mediapart et dans lequel vous annonciez en mars 2015 la création de votre maison d’édition, vous dites « suivre » Marc-Édouard Nabe dans sa révolution visant « à flageller l’establishment littéraire qui occupe le Temple des Lettres ». N’est-ce pas impossible, sachant que Nabe n’a pu se lancer (non pas sans risque) dans cette aventure qu’avec son nom, sa notoriété, ses lecteurs, etc. ?

C’est tout à fait ça : c’est l’impossible même ! C’est pour cela qu’il ne fallait pas prendre à la lettre cette déclaration évangélique, mais seulement en retirer l’esprit : sortir, pour moi, du milieu de l’industrie du livre, et créer une structure entièrement artisanale et libre. J’ai été en cela grandement aidé par la connaissance intime de l’histoire du fondateur de Paris Expérimental (éditeur de mon premier livre, je le rappelle), Christian Lebrat, ainsi que de l’histoire de la fondation des coopératives de cinéma expérimental en Amérique (voir justement mon « manifeste », Mediapart). Par ailleurs, je ne suis pas Nabe dans son refus de voir ses livres dans les librairies ; si je faisais cela, cela empêcherait toute rencontre de hasard entre un lecteur potentiel et l’un de mes livres (comme auteur ou éditeur), et je vendrais 30 ou 40 livres à chaque fois, pas plus. L’anti-édition de Nabe ne marche que pour un « nom-déjà-fait » (lui), et cela n’encourage donc pas non plus la venue de nouveaux noms. Finalement, c’est aussi un système de conservation (d’un nom) !

Justement, comment voyez-vous les libraires, maintenant que vous êtes éditeur ?

Le cliché du libraire qui lit amoureusement les livres et fait de petites fiches de lecture est hélas une image d’Épinal (de plus). Non, ils ne lisent rien, ne sont au courant de rien de l’Art littéraire de leur temps, sauf si vous leur envoyez gratuitement l’un de vos livres… Quand vous les rencontrez, « ils » vous parlent tout de suite des conditions de « retour » de vos livres… Tout comme les éditeurs, quand j’en cherchais encore, ne me parlaient que des conditions de réception de mes manuscrits sans concession… Personne ne s’intéresse à la production ! Je suis entièrement solidaire de Godard sur cette question. Maintenant, c’est aux libraires eux-mêmes de me prouver, par des actes, que j’ai tort sur ce point…

Pour terminer sur cette question, je dois ici saluer le travail de l’association l’Autre livre, qui vient d’ouvrir à Paris, rue de l’École Polytechnique, un lieu coopératif, sur le modèle des coopératives de cinéma expérimental justement, utopique dans le sens où chaque éditeur est l’égal de tous les autres, à partir du moment où il cotise, et ce à hauteur de son volume… Enfin un lieu absolument marxiste pour le livre et sa diversité future ! Ailleurs, on sait que la stratégie marketing des « grandes » maisons d’édition est de procéder par inondation et saturation des étalages des librairies, afin d’étouffer toute concurrence possible… Et ça marche !

Vous écrivez dans le même texte sur Mediapart, mettant en scène un flash back idéalisé, la chose suivante : « Tout n’est pas que réseau, compromission et corruption. » Le milieu de l’édition se résume-t-il uniquement à cela ?

Je ne peux vous répondre qu’au travers de mes expériences vécues… Quelques constats : 1/ Quand un éditeur issu du milieu (journaliste, ancien de Sciences Po) avait republié l’un des plus beaux livres de Jacques Henric, La Peinture et le Mal (éd. Exils), il fut impossible de ne pas en entendre parler via de nombreux papiers dans la presse. Quand moi j’ai republié, dans mon système artisanal, en octobre dernier, un livre encore plus beau d’Henric, Carrousels… eh bien je n’ai eu aucun papier dans les grands journaux, malgré un service de presse conséquent (une quarantaine d’envois) : un seul texte, de Forest, dans Artpress ; plus un (beau) texte libre sur le site lelitteraire.com… Hélas oui, je crois que le système ne fonctionne qu’en circuit fermé de copinage et de réseaux bien compris de renvois d’ascenseurs… 2/ Que la prestigieuse collection « La librairie du XXIe siècle », au Seuil, ait publié un texte aussi mauvais et inutile (d’ailleurs son accueil a été catastrophique, et ce fut mérité) que Du muet au parlant, en retour à Jean-Luc Godard d’Alain Fleischer (livre de vengeance et de ressentiment contre l’un de nos plus beaux artistes vivants ), seulement parce qu’il est un membre dudit clergé littéraire, tout en refusant à peu près en même temps mon ouvrage Fondu au noir décrédibilise à jamais cette collection, à mes yeux. Je ne suis pas près d’acheter un de leurs livres… 3/ Du fait avéré que Mediapart n’a relayé aucun de mes 19 textes, pourtant d’assez haute volée critique, pendant qu’ils diffusaient au plus vite et au même moment les divers textes, souvent déjà publiés ailleurs, des membres du Clergé en place (les Badiou, Attali, Finkielkraut, Debray, Onfray et consorts), tirez-en vous-même les conséquences !

Arrivé au point où j’en suis, je ne veux plus jamais avoir à faire à des gens du « milieu » éditorial, sauf Christian Lebrat, dont j’ai d’ailleurs fait un éloge dans la prestigieuse revue Trafic (n° 95) ; seule la fréquentation des artistes (de leurs textes), et l’obtention de bons lecteurs, m’intéressent. Voilà : c’est dit.

Vous écrivez une lettre à Jean-Luc Godard dans le numéro 1 des Cahiers de Tinbad, lui reprochant son silence sur la numérisation du film et particulièrement de ses films. Très peu de cinéastes s’en offusquent, tout comme très peu d’écrivains se révoltent contre la numérisation des livres. Pourquoi selon vous ?

Il n’y ont pas intérêt, car s’opposer à une diffusion numérique de leurs œuvres serait diminuer inévitablement leur visibilité. Godard l’avait dit : « La révolution numérique est comme une explosion nucléaire : une fois qu’elle a commencé, impossible de l’arrêter. » On voit aujourd’hui combien sa parole fut prophétique ! À ma connaissance, un seul écrivain s’est opposé à la numérisation de ses livres, c’est Milan Kundera ; et un seul cinéaste en a fait de même : Peter Kubelka — allant jusqu’à déclarer que ses films, faits d’une petite peau — pellicula —, disparaîtraient avec lui. C’est très peu…

Dans votre participation au livre L’Assassinat des livres par ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde (éd. L’Échappée, 2016), vous expliquez que le film (cinéma) est mort car l’utilisation des fichiers numériques à la place des pellicules rend le spectateur semblable et non plus unique à chaque projection. Peut-on faire un parallèle avec le livre ? Et les chiffres de ventes de e-books étant dérisoires, faut-il sérieusement s’en inquiéter ?

Oui, pour moi, c’est la même chose : un livre, qu’on ne lit pas deux fois dans le même état (puisqu’il a jauni, s’est déformé, a été plié, sali), et pour reprendre la pensée d’Héraclite, est un objet vivant (en plus d’être une sculpture) ; quand le fichier numérique d’un livre (une image) est foncièrement quelque chose de mort, qui ne change jamais d’état, avant de disparaître à tout jamais quand les « machines à lire » auront changé.

Aux États-Unis, les ventes de e-books sont importantes, alors parfois je suis pessimiste pour la France… Mais les livres de Tinbad, eux, n’existeront que sous forme imprimée, sur beau papier, même si c’est une aberration économique… Il faut préciser que la diffusion numérique des fichiers électroniques des textes ne coûte rien, et que c’est là le nerf de la guerre, soyez-en sûr ! J’espère que d’autres éditeurs suivront mon chemin (de croix)…

On ne peut qu’en douter ; les maisons d’éditions étant avant tout des entreprises recherchant le profit, elles ne peuvent que s’engouffrer dans l’aubaine du numérique.

Hélas, oui ! Je suis toujours dans l’utopie, dans tout ce que je fais : lieu qui n’existe nulle part, comme vous savez… Il est à signaler que dans notre « économie » chez Tinbad — où l’on fait tout nous-mêmes, jusqu’à la maquette et la typographie — la diffusion électronique d’un fichier « ePub » ne nous coûterait rien… zéro ! Alors, y‘a pas photo. Je sais de source sûre (d’un libraire qui a participé au livre collectif L’Assassinat des livres) que le groupe Gallimard met toute sa pression pour que les libraires et les journalistes acceptent de lire en exclusivité, et avant tout le monde, leurs livres sous format numérique ; ils doublent ainsi, comme si besoin était, les « petits » éditeurs qui ne peuvent pas se permettre d’imprimer leurs livres longtemps à l’avance…

Je n’imagine en aucun cas quelqu’un lire un livre de John Cowper Powys sur une tablette ; contrairement à des lignes de Christine Angot, ce dont on pourrait se réjouir… La culture sur tablette et l’art sur du vrai et beau papier ne serait-il finalement pas l’idéal ?

Oui. Comme dans le cinéma expérimental (voir les « Manifestes » de Jonas Mekas, dont je rappelle l’existence dans mon propre « manifeste »), vivons séparés ! Le Royaume de Tinbad n’est pas de ce monde de « poubellication » des livres ! Nos livres ne sont pas des marchandises ! Laissez venir à moi les petits artistes…