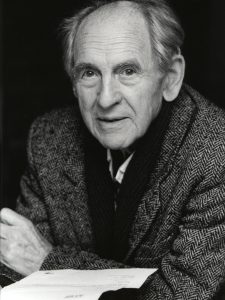

Serge Latouche, économiste, philosophe, contributeur historique de la revue du MAUSS, est l’un des premiers théoriciens de la décroissance en France. Il a notamment écrit Survivre au développement : De la décolonisation de l’imaginaire économique à la construction d’une société alternative (Mille et une nuits, 2004) et Petit Traité de la décroissance sereine (Mille et une nuits, 2007). En mai 2016, il a publié Les Précurseurs de la décroissance. Une anthologie (Le passager clandestin).

PHILITT : Dans Survivre au développement, vous évoquez les mythes de la modernité. Quels sont-ils selon vous ?

Serge Latouche : La modernité, c’est d’abord un projet de société, pas un état de fait – comme le montre l’éternelle injonction « il faut se moderniser », c’est un processus. Les premiers modernes sont les penseurs des Lumières. Leur mot d’ordre a été l’émancipation. Mais l’émancipation de quoi au juste ? À quoi l’homme était-il soumis ? À trois choses : la transcendance, la révélation et la tradition. L’idée était que l’on vivait dans une société hétéronome où les hommes étaient soumis à différentes autorités : l’Église, le roi, les coutumes.

Les Lumières ont remis en question tout ce qui faisait l’Ancien Régime, autrement dit tout ce qui limitait, tout ce qui normait les choses. Certes, ces normes étaient arbitraires, mais les normes sont toujours arbitraires. Ces limites étaient questionnables et il fallait les questionner. Le problème, c’est que ce questionnement s’est fait au nom d’une instance nouvelle : l’individu. Or, l’individu est un mythe. Tous les mythes de la modernité découlent ensuite du mythe de l’individu, du mythe de l’illimitation, de la démesure et d’un troisième, le mythe de l’homme maître de la nature. Ils ont réussi à créer un individu qui n’est soumis ni au social, encore au moins transcendant, ni à l’ordre naturel, à une insertion dans le monde vivant.

Résultat : la démesure s’est installée. Toutes les sociétés avaient affaire avec la démesure, mais on s’efforçait alors de la limiter. Pour les Grecs, toute l’éducation avait pour but de domestiquer l’hybris. Sur le plan économique, l’hybris se traduit par l’illimitation de la production, la croissance sans limite, c’est-à-dire la destruction des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, l’illimitation de la consommation – puisque nous avons une production illimitée, il faut une consommation illimitée. Et comme nous avons une capacité d’absorption qui est elle-même limitée, naturellement il faut créer artificiellement des besoins, toujours plus de besoins artificiels. La conséquence c’est l’illimitation des déchets, de la pollution de l’air et de l’eau… La démesure représente un réel danger.

Quel rôle joue la décroissance dans ce problème moderne ?

Le principal message de la décroissance, c’est de retrouver le sens de la mesure, de se donner des limites. Ces limites seront forcément arbitraires et c’est pour cela que la décroissance est un projet démocratique. Car quelle est la seule instance qui peut avoir légitimité à dire la loi, la mesure, si l’on récuse la transcendance, la révélation et la coutume ? C’est le demos, le peuple assemblé, qui devra décider, avec le risque de se tromper, mais qui tranchera sur ce qui sera permis ou non, jusqu’à ce qu’un autre peuple décide de remette en question ces normes. On peut effectivement remettre en question les limites. On peut trouver normal un jour de refuser une chose et le lendemain dire que c’est arbitraire et négatif. On va déplacer la limite mais pas l’abolir, surtout pas.

Le projet de la décroissance tourne-t-il donc le dos ouvertement à la transcendance et à la coutume ?

Pas forcément. Le projet des Lumières se faisait au nom d’une instance transcendante, c’est pour cette raison qu’il a abouti à la société la plus hétéronome de l’histoire, une société soumise aux lois de l’économie, c’est-à-dire aux lois du marché et de la technoscience. Cette remise en question de la modernité a provoqué un déplacement. Elle se faisait au nom de la déesse raison, qui est une instance transcendante dont le seul contenu solide qu’elle s’est donnée est la rationalité économique. On voit bien que la rationalité économique est totalement ravageuse, destructrice et surtout contraire au bon sens, qui était la base des sagesses. La sagesse est d’ailleurs une autre forme de la raison, mais domestiquée en quelque sorte, une version disciplinée de la raison.

La sagesse nous apprend que, jusqu’à preuve du contraire, ce que les Anciens ont établi n’est pas forcément idiot. Il ne faut pas remettre en question systématiquement tout ce dont on a hérité, à moins de prouver le contraire. On ne peut pas décréter arbitrairement tout sur tout, c’est pourquoi il y a l’héritage. Le problème c’est que la modernité refuse l’héritage : « du passé faisons table rase ». Non, il ne faut pas faire table rase du passé. Il faut remettre en question certains éléments du passé, qui ne correspondent plus à ce que les gens veulent et pensent. Et là c’est le demos qui doit décider.

Editions le Passager clandestin, mai 2016.

De quel héritage se revendique la décroissance ?

Des auteurs que nous avons réunis dans l’Anthologie des précurseurs de la décroissance. Notre héritage est très riche et diversifié, en partie contradictoire. C’est pourquoi le projet de la décroissance n’est pas uniforme sur tout : ce n’est pas une alternative, c’est une matrice d’alternative. L’absence d’alternative – TINA, There is no alternative de Margaret Thatcher – correspond exactement au modèle libéral. La démocratie de marché, c’est universel, c’est valable pour tous, c’est abstrait, c’est l’homme unidimensionnel : c’est le monde unique et la pensée unique. Une fois qu’on a remis cela en question, on se retrouve face à une diversité sans limites ou presque. Il y a tout à reconstruire. Il n’y a aucune raison que l’on fasse tous les mêmes choix.

À propos de cette anthologie, ne pensez-vous pas que vous reconstruisez une cohérence de façon arbitraire a posteriori en utilisant le terme de décroissant pour des auteurs comme Proudhon, Fourier ou encore Tolstoï ?

Pour ces auteurs-là il n’y a pas vraiment de problème. Pourquoi ? Parce que ces auteurs ont vécu dans une société de croissance. Ce n’était évidemment pas la société du spectacle, la société de consommation que nous connaissons, mais c’était quand même une société capitaliste, industrielle et fondée sur l’accumulation du capital. Ils en voyaient donc déjà les effets négatifs. Ce sont nos contemporains.

En revanche, quand je mets dans la collection Épicure, Lao Tseu ou Diogène, c’est ici plus problématique. J’assume un certain anachronisme. La raison est que ces auteurs nous parlent encore parce qu’il y a une dimension transhistorique, universelle de la sagesse. Au fond, ils anticipent, non pas vraiment tous les dégâts de la société industrielle, mais les dangers de l’hybris. Or, ce qui caractérise la modernité, l’Occident, c’est la démesure.

Des auteurs comme Jacques Ellul ou Georges Bernanos se montraient très pessimistes quant à l’avenir, affirmant que la technique avait modifié de manière irréversible l’âme et la nature humaine – qu’il serait trop tard pour inverser, sinon à la marge, ce mouvement. Partagez-vous ce constat ?

Je devrais être pessimiste mais je ne le suis pas. Je pense qu’il y a une place pour nous, et qu’il faudra juste saisir notre chance le moment venu. À nous de rester aux aguets. Ellul, en bon protestant, était évidemment pessimiste mais pas complètement. Il disait, entre autres, qu’il n’y avait plus d’espoir mais toujours de l’espérance. Le problème c’est d’attendre le bon moment pour agir, la fenêtre d’action propice. C’est le problème des militants politiques, ils se fatiguent parfois alors que ce n’est pas le bon moment. Il faut se tenir prêt, en gardant à l’esprit que l’important ce n’est pas d’y arriver mais d’être en marche.

La décroissance est un concept étranger au marxisme, et le socialisme scientifique, avec son culte du progrès, de la production en expansion et de la technique, semble avoir encore davantage mis en évidence cette incompatibilité. Est-elle insurmontable?

Le marxisme originel, celui de Marx, concevait le socialisme, non pas comme la volonté de produire plus pour satisfaire tout le monde, mais comme la volonté de mieux partager le gâteau. Il pensait que le capitalisme avait déjà résolu le problème de la production. Leur problème était celui de la répartition, sans remettre en cause pour autant le fait de produire. L’idée du progrès était d’ailleurs reprise par Marx. En plus de cela, le marxisme n’avait aucune dimension écologique – dimension qui existait pourtant déjà chez certains socialistes de la même époque, comme William Morris ou Sergueï Podolinsky. Ni Marx ni Engels n’y étaient totalement fermés, mais ils ne voyaient pas comment intégrer cela avec la notion de plus-value.

Pour l’écologie, la production renvoie à la perdition de la nature. Pour le marxisme, en revanche, la production renvoie à l’exploitation du travailleur. Cette double critique ne s’exclut pas l’une l’autre mais elle n’a pas été faite par Marx. La compatibilité entre le marxisme et l’écologie a été travaillée plus tard par André Gorz et son écosocialisme, et Murray Bookchin. Il n’y a pas de solution au problème écologique sans une solution sociale et inversement, il n’y a pas de solution au problème social sans une solution écologique.

Comment s’articule la décroissance avec la politique ? N’y a-t-il pas une contradiction à vouloir faire de la décroissance un mouvement politique ?

Il est vrai que dans le Pari de la décroissance, j’ai parlé de la décroissance comme d’un projet politique. Je dois avouer que la formule était peu heureuse. Maintenant je préfère dire que la décroissance n’est pas un projet politique au sens strict, mais un projet social et sociétal avec des implications politiques. J’étais donc absolument contre la fondation d’un parti de la décroissance.

Nos idées peuvent toucher aussi bien un concierge qu’un voisin de pallier ou un universitaire. Ils pourront tous être d’accord, ce n’est pas pour autant qu’ils voteront pour un parti qui s’intitulera « parti de la décroissance » et qui fera concurrence directement au parti pour lequel ils votaient avant, de droite ou de gauche. En se déclarant parti de la décroissance, on se condamne à afficher une existence politique dérisoire. C’est ce qu’a fait José Bové quand il s’est présenté à l’élection présidentielle. Malgré une côte de popularité incroyable – nous avons traversé la France ensemble, et je l’estimerais à 30-40% de la population – il a obtenu moins de 2% au premier tour. Nicolas Hulot ne l’a pas encore compris : que sa popularité se traduise par un vote électoral, c’est tout à fait autre chose, on ne joue pas dans la même cour.

Quelles peuvent donc être ces « implications politiques » que vous évoquez ?

Notre projet doit se traduire par des mesures politiques, dans les programmes des différents partis. La décroissance comme mouvement d’opinion peut au coup par coup appuyer les partis politiques en validant ou non sa conformité avec ses idées. Cela a été en partie le cas en Italie, avec le mouvement 5 Stelle ou en Espagne avec Podemos, et cela aurait pu être le cas en Grèce avec Syriza s’ils n’avaient pas capitulé en rase campagne.

Mais peut-on être véritablement décroissant dans une société qui ne l’est pas ?

D’abord l’expression « être décroissant » est peu appropriée, biologiquement on ne peut pas décroître. On peut en revanche être partisan de la décroissance, être partisan d’un autre projet de société et c’est en réalité la même chose qu’être communiste dans une société capitaliste. C’est le même problème. Il y a effectivement un aspect fort concernant l’éthique personnelle : de même que l’idée d’un communiste milliardaire est aberrante – le cas de Monsieur Doumeng, par exemple – un décroissant qui passe son temps en jet aura peu de crédibilité.

Peut-on alors être décroissant en ville, en milieu urbain, qui semble a priori être le milieu hostile par excellence à la décroissance ?

Bien sûr. C’est en ville qu’on est le plus sujet à la cruauté du monde moderne et du modèle productiviste de notre société. C’est donc la meilleure porte d’entrée pour la décroissance. Les initiatives qui s’inscrivent le mieux dans le projet de la décroissance sont également en villes : les jardins partagés, l’agriculture urbaine, les villes en transition, les AMAP… On pourrait aussi dire qu’il est plus facile de se passer de la voiture en ville qu’à la campagne, où elle est plus nécessaire. Je ne suis personnellement pas spécialement pour le retour à la terre. Comme je le dis, il y a les décroissants des villes et les décroissants des champs. Je suis un décroissant des villes.

Comment faites-vous pour être décroissant à Paris ?

À Paris, je ne vis presque que dans mon quartier, le Quartier latin. Il m’arrive très rarement de traverser la Seine pour aller rive droite par exemple. Dans les villes, cela passe par une vie de quartier, qui, par son nombre de personnes réduit, facilite une avancée vers un projet comme celui de la décroissance.

Il y a un nombre qui revient souvent : 60 000 personnes seraient le nombre idéal pour bien vivre dans une ville. Cela apparaît notamment dans l’ouvrage Une question de taille d’Oliver Rey qui cite l’Autrichien Leopold Kohr, habitant de Salzburg, qui comptait 60 000 habitants. Dans une grande ville aujourd’hui, cela correspondrait à la taille d’un quartier.

L’idée d’une sobriété heureuse et d’une simplicité volontaire n’est-elle pas un luxe réservé aux habitants des pays du Nord ? Y a-t-il un sens à parler de décroissance dans des pays dits « non-développés » ?

Il est vrai que la décroissance est une problématique typique des pays du Nord. Il faut avoir le ventre repu pour pouvoir penser à se fixer des limites. Cependant, sans utiliser ce terme, on retrouve des idées similaires dans des cultures africaines ou asiatiques. En Chine avec des écrits taoïstes, Lao Tseu ou Confucius, au Japon avec la philosophie zen, le buen vivir en Amérique latine. Les pays du Sud n’ont pas besoin de nous pour se rendre compte qu’il faut refuser de vivre dans une société qui prône la démesure. Certains sont actuellement en bonne voie, en témoigne l’exemple des néo-zapatistes dans la région du Chiapas au Mexique.