Avec Une ténébreuse affaire, Balzac plonge son lecteur dans une intrigue à triple fond, avec aristocrates comploteurs, police secrète machiavélique, bourgeois arrivistes et manipulateurs, et même Napoléon Bonaparte en guest star. Une manière sidérante de nous faire revivre la Révolution et ses soubresauts, à hauteur d’homme.

Parmi les grands plaisirs que l’on peut prendre à lire Balzac, il y a son infini lenteur. Si on le compare à Stendhal, dont l’écriture toute de vivacité et d’ironie un peu facile prolonge à merveille le XVIIIe siècle voltairien, quelle différence ! Un bonimenteur pataud face à un gracieux danseur de ballet. Même jeu avec Flaubert, pour rester chez les grands : pas un mot de trop dans L’Éducation sentimentale, le récit file droit comme une flèche et ne laisse, aussi lamentables que soient ses protagonistes, jamais le temps au lecteur de s’ennuyer. Comparez avec les Illusions perdues…

Chez Balzac, difficile de le nier, il arrive que l’on s’ennuie. Mais cet ennui est non seulement plaisant (car qui aime Balzac l’aime aussi pour ses défauts), il est surtout un moyen d’exprimer une certaine compréhension du monde et de l’Histoire, compréhension dont Stendhal comme Flaubert (et tant d’autres) ne se seront jamais montrés capables. Le rythme balzacien, c’est celui d’une mastication lente et appliquée, la seule qui permette de tout digérer, de tout assimiler des gros morceaux de l’Histoire humaine, tout ce qui se joue dans les profondeurs du monstre social et qui échappent à l’observateur brillant mais trop rapide. C’est la politique du jour, ce sont les passions du cœur. Mais aussi l’économie, l’idéologie, les rapports de forces les plus souterrains. Une ténébreuse affaire offre un bon exemple de cet art à nul autre pareil.

L’art du mouvement arrêté

Dire qu’il présente son livre comme un roman-feuilleton trépidant, à la Dumas ou à la Ponson du Terrail ! Tout semble y être à sa place, il est vrai : une héroïne belle et courageuse (Laurence de Cinq-Cygne, jeune aristocrate restée fidèle à la monarchie pendant la Révolution et l’Empire), des méchants terriblement rusés (les policiers Corentin et Peyrade, l’abject Malin de Gondreville, bourgeois enrichi sous la Révolution et qui finira pair de France), et puis des chevauchées éperdues dans la nuit, des enlèvements, tentatives de meurtre, cachettes secrètes, trésors enfouis, condamnations à mort, etc. On y retrouve même ce vieux truc qui fera encore le bonheur des lecteurs de Tintin et Milou : le suspense en fin de chapitre, qui oblige à dévorer le suivant dans la foulée (ainsi, à la fin du chapitre IX : « chacun comprit, au mouvement imperceptible qui remua la face aigre et trouble de Corentin, que les deux véritables adversaires étaient en présence. Un terrible duel allait commencer. » Tadam !).

Seulement, dans le même temps, Balzac ne se gêne pas pour multiplier les détours, les digressions, les descriptions les plus détaillées (pas un bouton de guêtre ne manque, même les horloges et les chaises de salon ont droit à figurer longuement dans l’ouvrage !) et les retours en arrière pour expliquer le passé de tel lieu, ou de tel personnage. L’action trépidante semble à peine engagée (Laurence sauvera-t-elle ses cousins de la police lancée à leurs trousses ?) qu’elle est déjà interrompue.

Balzac ne dévale jamais une pente en ligne droite, il zigue-zague. Il préfère nous dire que ce qu’il raconte est palpitant plutôt que de le rendre simplement palpitant. Cette technique du départ arrêté, de la suspension permanente de l’action (par son propre commentaire qui vient l’éclairer, l’expliquer pour mieux en dévoiler les ressorts cachés) pourrait sembler le signe même de sa maladresse en tant que romancier. Mais c’est justement ce qui, à la vérité, rend Balzac unique, peut-être même le plus grand romancier d’entre tous. Rappelons-nous la fameuse réflexion de Ramon Fernandez : « On pourra dire de lui qu’il est un Shakespeare avec des ratés, mais il est tout de même un Shakespeare. » Shakespeare en effet, c’est un univers entier, avec tous les caractères imaginables, mais c’est aussi du drame, c’est-à-dire de l’action, et l’épique demeure dans son théâtre (dans certaines pièces du moins : Macbeth, Othello, et bien sûr les pièces historiques, à commencer par Henry V). Mais Balzac est le romancier d’une époque bourgeoise qui voit s’éloigner la possibilité même de l’épique, passée l’ultime flambée révolutionnaire-napoléonienne. L’action n’est plus le maître-mot de l’Histoire, ce ne sont plus les héros qui triomphent mais les manipulateurs tapis dans l’ombre… Et c’est ce qui justifie, du point de vue de l’art romanesque, que l’action passe au second plan.

Ténébreuses constructions

Ceci posé, on comprend mieux la curieuse structure narrative choisie par Balzac pour son roman. Trois parties : « Les chagrins de la police », « La revanche de Corentin », « Un procès politique sous l’Empire ». Soit l’enthousiasme de la jeunesse aristocratique encore combative dans la première partie (Laurence et ses cousins parviennent à échapper à la police qui les traquent parce qu’ils avaient projeté de s’en prendre au Premier Consul ; Laurence humilie Corentin d’un magistral coup de cravache – scène d’un érotisme absolu), puis les menées d’un policier aussi pervers que génial qui va perdre les héros, alors même qu’il n’apparaît pratiquement plus sur le devant de la scène, manipulant tout son petit monde depuis les coulisses ; et, enfin, le procès qui verra triompher l’implacable État, monstre froid, et avec lui la bourgeoisie la plus arriviste : celle-ci est en effet la grande gagnante de l’Histoire : spoliations des familles aristocrates, anoblissement express, habileté à se jouer des rapides changements de régimes pour se hisser au sommet de la société française, et à véritablement remplacer les anciennes familles combattues la veille.

Bref, victoire de la raison d’État et de ses nouveaux moyens d’action (la police secrète) comme du cynisme mercantile sur les justes revendications de la noblesse, malheureusement empêtrée dans des valeurs chevaleresques qui en font à la fois la beauté mais aussi l’inefficacité en ces temps nouveaux et plus vils – plus impitoyables aussi.

Trois parties donc, qui sont comme les trois actes d’une tragédie signant la mort d’une époque et l’accouchement d’une autre. Une construction romanesque qui est aussi une formidable leçon d’Histoire politique, et que complète un autre choix audacieux de la part de Balzac : celui-ci avait d’abord pensé commencer son roman par le récit de la rencontre secrète entre Fouché, Talleyrand, Seyès, Carnot et, seul personnage fictionnel de la tablée, Malin : nous sommes en juin 1800, le sort de la bataille que mène en Italie celui qui n’est encore que Bonaparte est indécis (ce sera la victoire de Marengo). Ne faut-il pas déjà envisager sa défaite, et la réorganisation du pouvoir qui s’imposera ? Seulement, Bonaparte revient vainqueur. Nos comploteurs se trouvent dans l’obligation de faire disparaître toutes les preuves de leurs intentions, puisqu’ils ont tous choisi de continuer à servir celui qui est devenu l’Empereur des Français…

C’est là le complot qui va causer les malheurs de Laurence de Cinq-Cygne et des siens, quoiqu’ils n’y soient nullement mêlés. Seulement cette scène ne sera racontée que des décennies plus tard (dans le temps de la fiction), et à l’ultime chapitre du livre, « Les ténèbres dissipées » (dans le temps du roman). Dispositif des plus habiles, puisqu’il arrime plus sûrement le lecteur à ces valeureux héros, à leur rêve de renverser l’Empereur, de rétablir les Bourbons, alors même qu’ils sont pris dans une nasse dont ils n’ont pas la moindre idée, jouets de la volonté d’êtres aussi géniaux qu’inquiétants (Fouché et son relais, le froid et terrifiant Corentin) sans qu’à aucun moment ils ne puissent s’en rendre compte. Le début est ainsi raconté à la fin, et c’est toute l’histoire des protagonistes, et toute l’Histoire secrète de l’Empire avec elle (celle des complots et des secrets d’État) qui s’en trouve comprise par le lecteur comme elle a été vécue.

L’Histoire dans le brouillard

Balzac s’est toujours flatté de raconter « l’envers de l’Histoire contemporaine » ou, comme il le dit par la bouche de Vautrin dans les Illusions perdues, « l’Histoire secrète, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse » (on pourrait aussi, sur cet air, citer une bonne partie de la préface générale de la Comédie humaine, qui dit la même ambition).

Avec Une ténébreuse affaire, il y réussit une fois de plus, et magistralement. Non pas à écrire un roman historique, à raconter une histoire qui mêlerait plus ou moins habilement des personnages de fiction à des personnages historiques, à la Dumas : le livre est aussi cela, mais ce n’est qu’un aspect de la grande affaire qui l’occupe. Par la multiplication des détails et des éléments véridiques, il nous plonge certes dans une réalité étonnamment vivante, celle de la vie politique, économique et militaire de l’Empire. Mais, surtout, il atteint ce que seul le roman peut dire : ce savoir existentiel que l’art romanesque balzacien (et notamment ses choix narratifs, y compris ceux qui rendent son intrigue passablement embrouillée et difficile à suivre) nous offre comme personne n’avait su le faire auparavant.

Une ténébreuse affaire est de ce point de vue un grand roman sur la Révolution française, au sens large, non parce que son intrigue s’y déroule, mais parce qu’il nous fait toucher du doigt la violence de l’événement dans les vies de quelques individus, de leurs proches et de leur famille, parce qu’il nous montre comment le monde s’est relevé bouleversé de cet événement majeur, toute existence en subissant, d’une manière ou d’une autre, la déflagration. Parce qu’il sait nous faire comprendre comment, plongé dans les ténèbres des plus inextricables complots, l’homme avance sans savoir ce qu’il fait, ce qu’il déclenche, ni même ce qu’il récolte.

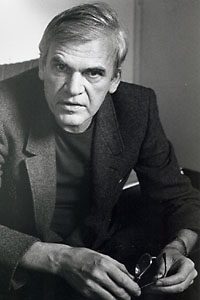

Ses héros aristocrates qui courent à leur perte, et que nous accompagnons, plein d’affection et d’admiration pour eux, Balzac les aime, assurément. Mais, doté d’une lucidité dont Engels lui-même le créditait, il montre surtout leur échec. Condamnés par l’Histoire, défaits par un monde qu’ils n’ont pas su comprendre, les jeunes protagonistes d’Une ténébreuse affaire sont la vivante image de notre propre existence : des êtres perdus dans le brouillard, comme le résumait Milan Kundera dans une splendide page des Testaments trahis (« Dans le brouillard, on est libre, mais c’est la liberté de celui qui est dans le brouillard […]. L’homme est celui qui avance dans le brouillard. »). Il est dans notre nature de l’oublier – surtout lorsque nous faisons, confortablement installés dans notre présent, le procès du passé et des époques qui nous ont précédées, des êtres qui n’ont pas agi comme ils auraient dû le faire selon nos valeurs. C’est la leçon du roman de nous le rappeler, encore et toujours.

Une ténébreuse affaire, en nous rendant aussi inconscients et aveuglés que ses propres héros, devrait nous aider à prendre conscience de notre propre aveuglement au présent. La fréquentation, même épisodique, des réseaux sociaux nous permet de mesurer combien nos contemporains se flattent rapidement (encouragés en cela par les mises en scène des médias de masse et leur célébration à tout crin de l’expertologie la plus vacillante) d’être des spécialistes dans tous les domaines : politique, diplomatique, économique, juridique, climatique, sportif, artistique, etc. On ne cesse d’y croiser des discours d’un aplomb surprenant qui vous expliquent pourquoi untel va agir comme ceci ou comme cela, pourquoi tel pays va connaître telle crise majeure dans les vingt-quatre heures – et aussi bien le contraire dès le lendemain.

On rêve du romancier qui saura dessiller un tel rassemblement d’intelligences, de culture et de vanité. Mais ce romancier existe déjà. Il est mort en 1850. Il a, entre autres chefs d’œuvre, écrit Une ténébreuse affaire.