Selon Giacomo Leopardi, la Mort et la Mode sont sœurs, toutes deux filles de la Caducité. Cette parenté s’exprime et sévit effroyablement à travers le selfie. Un usage néfaste qui, sous des aspects inoffensifs et négligeables, cache une destruction de l’Homme.

C’était il y a environ dix ans. L’invasion fut prompte, énergique et sans détour. Si foudroyante même, si décisive, que l’on pourrait parler de Blitzkrieg linguistique. Sans que l’on ait pu le pressentir, le mot selfie a colonisé notre vocabulaire en un rien de temps. Ce fut si rapide qu’il est impossible de dater cet avènement avec précision. Alors qu’il s’agit à l’évidence d’une curiosité langagière inédite, aujourd’hui c’est comme si ce mot existait de toute éternité.

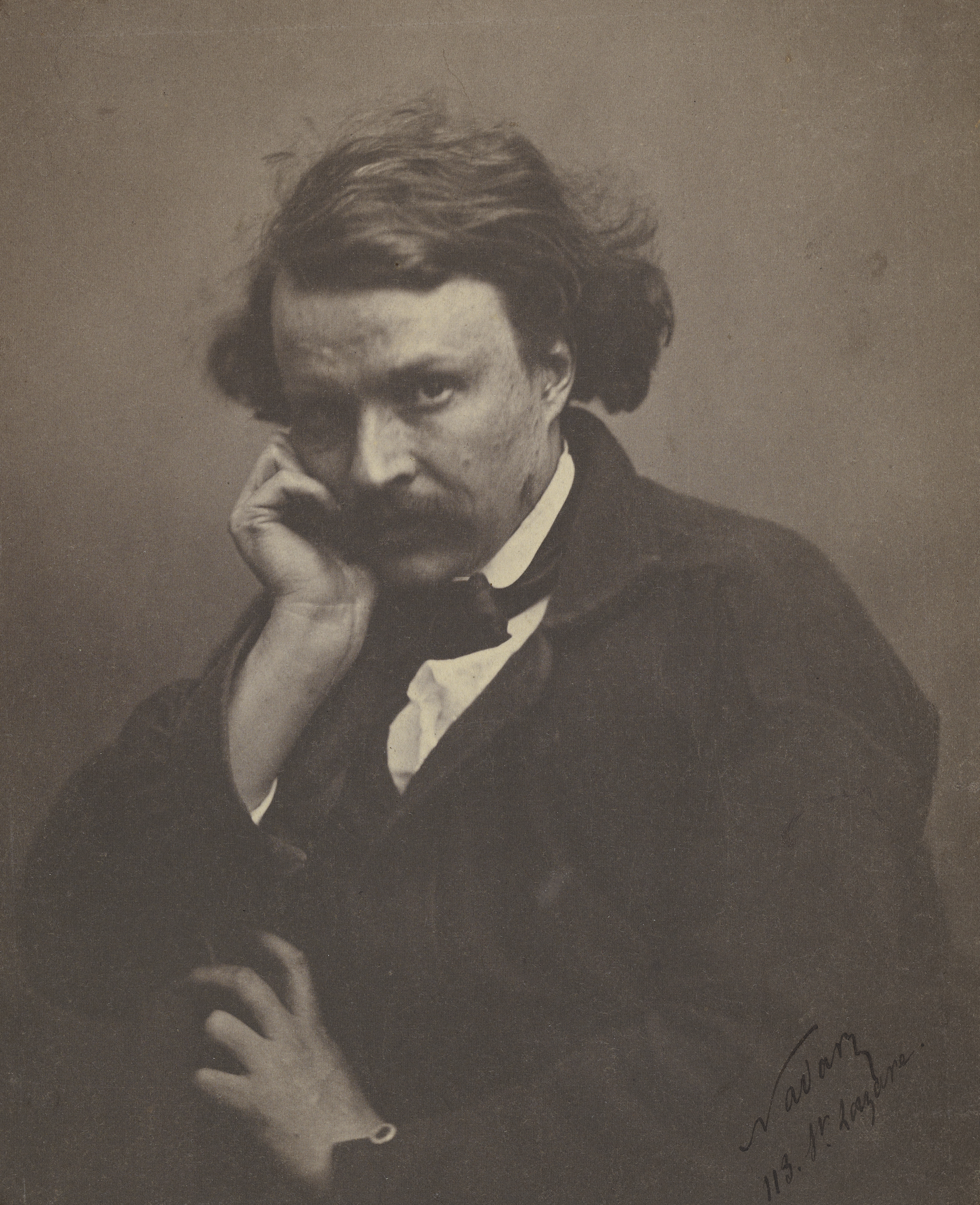

Pourquoi l’apparition d’un vocable à ce point saugrenu pour désigner une action aussi vieille que l’autoportrait ? En une seule phrase comme en mille : car il ne n’agit pas d’un autoportrait. Ce dernier suppose une forme d’incertitude, et c’est là ce qui fait son sel. Lorsqu’un photographe réalise un autoportrait, malgré toute la préparation qu’il peut avoir effectuée en amont, il renonce à une forme de maîtrise en passant de derrière à devant l’objectif. Quand bien même il userait d’un jeu de miroir pour connaître exactement l’image qu’il renvoie, le photographe n’est jamais en contact direct avec la réalité que l’appareil est sur le point de capter. Certes, il prend la décision d’appuyer sur le déclencheur, mais c’est désormais l’appareil photo lui-même qui seul sait ce qu’il a face à lui. En somme, lors d’un autoportrait, c’est l’appareil photo qui devient le véritable photographe, et le sujet, lui, occupe le rôle d’un simple assistant. L’autoportrait permet d’insuffler une conscience à l’objet inanimé qu’est l’appareil photo ; c’est un art de la duplicité et non du mimétisme. Ce n’est pas le cas lors de la prise d’un selfie qui, au contraire, se caractérise par la capacité du photographe à percevoir immédiatement, par la grâce des nouvelles technologies, l’image de lui-même qu’il s’apprête à immortaliser. Cette innovation technique ayant résorbé ce qui fondait la spécificité de l’autoportrait, qui en faisait un objet artistique digne d’intérêt, il semble logique qu’il ait fallu trouver un mot nouveau et ridicule pour désigner cette nouvelle pratique à l’impérieuse vulgarité.

Le mythe de Narcisse à l’épreuve du selfie

Le diagnostic, aussi convenu soit-il, se doit d’être énoncé : le selfie est un des nombreux symptômes de cette maladie dégénérative qu’est la modernité. À ce titre il se doit d’être correctement analysé si l’on cherche à saisir le sens profond de cette époque que nous traversons. Et de prétendues analyses à ce sujet, il en a pullulé un peu partout depuis dix ans, mais toutes ont abouti à la même conclusion erronée : le selfie serait une boursouflure narcissique. Cette proposition à la portée du premier venu n’est pas satisfaisante. Elle découle d’une mauvaise interprétation du mythe de Narcisse et du sens du selfie.

Que nous narrent à ce propos les Métamorphoses ? Ovide y file le récit de Narcisse, fils de Liriope et du fleuve Céphise, « un enfant si beau, que les nymphes l’aimaient déjà dès sa plus tendre enfance ». À l’âge de seize ans, sa beauté sans égale assura sa renommée et l’intérêt de tous ceux qui le croisaient, « mais à des grâces si tendres il joignait tant de fierté, qu’il rejeta tous les vœux qui lui furent adressés ». Absolument solitaire, allant dans sa solitude jusqu’à éconduire la nymphe Echo, jusqu’à la fuir, c’est au détour d’une fontaine sauvage qu’il s’éprit de son reflet. Mais il ne sait pas que c’est à lui-même qu’il fait face, il croit rencontrer quelqu’un d’autre, « il ignore ce qu’il voit ; mais ce qu’il voit l’enflamme ». Devenu « à la fois l’amant et l’objet aimé », « il désire, et il est l’objet qu’il a désiré ; il brûle, et les feux qu’il allume sont ceux dont il est consumé ». Incapable d’assouvir cette passion, Narcisse, au mépris de tous ses besoins vitaux, se laissa mourir et continua inlassablement à chercher son image dans les eaux du Styx. Totalement coupé du monde extérieur par la passion pour sa propre image, ce déni complet de ce qui l’entourait finit par causer la perte du jeune chasseur.

Le narcissisme, en son sens originel, mythique, n’est donc pas une démesure de l’ego. Narcisse est en proie à une illusion, il n’a pas conscience que c’est lui-même qu’il adore ; il est persuadé que cet éphèbe qui l’obsède est un autre. Le narcissisme, à la façon de l’autoportrait, se fonde sur l’altérité, il suppose une différenciation entre le sujet reflété et le reflet en tant que tel. L’autoportrait est une expérience narcissique en ce sens que celui qui s’y adonne, en se soumettant au regard extérieur de l’appareil, part à la rencontre d’une image imprévue de lui-même. À l’inverse, le selfie est une expérience égocentrique, un acte purement focalisé sur soi, où l’auteur est à la recherche d’une parfaite identité entre lui et son image. Ce qui doit en outre sauter aux yeux c’est l’écrasante solitude dans laquelle s’ancre le narcissisme et qui en est la condition fondamentale. La passion de Narcisse est aux antipodes du selfie, puisqu’elle le retranche de tout ce qui l’entoure. Or, le selfie a sa véritable raison d’être dans le partage qui peut en être fait. Il a vocation à être exhibé, étalé en place publique, à clamer un grand Je pictural à la face du monde. Conceptuellement parlant, le selfie est anti-narcissique : il n’isole pas ; il connecte, il relie.

Le diable est dans les détails

Le selfie est un signe. Son véritable sens ne réside non pas dans un prétendu narcissisme, non pas dans ce qu’il laisse à voir – un cliché on ne peut plus banal, pris à bout de bras ou à bout de perche par n’importe quel troufion, dans une salle de bain ou dans un lieu touristique, avec ou sans quelqu’un d’autre, etc. –, mais dans ce qu’il symbolise : la haine viscérale du moderne envers tout ce qui est du ressort de l’intimité et du secret. Il la symbolise car, en une seule et unique action, il la condense tout entière.

C’est entre autres en brisant la distance que l’autoportrait imposait jusqu’alors, en modifiant le rapport des hommes à leur propre image, en leur permettant de la façonner comme bon leur semble et surtout comme bon semble à autrui, que les mœurs contemporaines les incitent à se dépouiller de leur intimité (par extension, de leur spiritualité) au profit d’un grand collectivisme qui refuse de dire son nom. Au quidam, à l’ingénu, au médiocre, et parfois même à quelque personne estimable, le selfie paraît un moyen d’affirmer son existence singulière. En réalité, il est un renoncement par l’image à son propre être, une prostitution de l’âme, une abolition de la propriété de soi sur l’autel du Grand Kolkhoze de l’Internet. Toute sa nocivité tient à ce paradoxe : d’un côté le selfie procure à son auteur l’illusion d’un accomplissement personnel immédiat, de l’autre il le néantise et le dissout dans la masse innombrable de ceux qui agissent exactement comme lui. C’est là le grand prodige de cette époque : par une duperie permanente, par une constante inversion du sens des mots et des valeurs, elle promeut ce qui asservit les hommes et ceux-ci croient qu’il s’agit là des voies de leur émancipation. « Comme tout le monde, je suis unique », clament-ils volontiers. Et s’il était nécessaire d’administrer une preuve de plus de la mutation d’Homo Sapiens en Homo Festivus, ce serait sans nul doute sur le selfie qu’il faudrait jeter le dévolu. Homo Festivus étant précisément cet individu dont l’ego est hypertrophié mais dont l’existence, paradoxalement, ne se résume plus qu’à une injonction de la multitude. Une injonction à laquelle, en croyant exercer son libre-arbitre, il se soumet avec zèle et enthousiasme.

L’erreur serait de considérer le selfie comme un problème mineur, une tendance passagère et bénigne. Car c’est justement par la multiplication de ces rituels en apparence insignifiants que l’on dégénère sans même s’en apercevoir. Ce qui constitue le brio d’un Philippe Muray c’est d’avoir compris que ce qui semble dérisoire ou trivial en dit souvent bien plus long sur qui nous sommes que nous ne voulons bien le croire, que la vérité de notre temps ne réside pas dans les menaces que l’on nous expose communément mais dans cet empilement de symboles et de faits divers qu’il se sera efforcé de dilater jusqu’à ce qu’en jaillisse la signification – le nivellement généralisé des individus, de leur intelligence, de leurs particularismes –, dévoilant ainsi une nouvelle espèce d’hommes incapable d’accéder aux grandeurs qui ont pu animer les précédentes. Le selfie n’a rien d’anodin. Le réchauffement climatique, le terrorisme ou le nouvel ordre mondial ne valent que pouic à côté de la prolifération exponentielle de ces calamités photographiques. Comme chantait la Môme, « le ciel bleu sur nous peut s’effondrer », les nations crouler sous des hordes d’envahisseurs, l’humanité être réduite en esclavage par une bande d’oligarques cosmopolites, la couche d’ozone se disloquer et le soleil nous carboniser, cela a-t-il vraiment de l’importance quand on voit ce que nous sommes devenus ? Des hommes dont le réflexe sera, si de tels cataclysmes plus ou moins fantasmatiques devaient advenir, de se prendre en photo pour pouvoir dire à tous leurs congénères : « Eh ! Regardez ! Regardez-moi ! Moi aussi j’assiste à l’Apocalypse ! » N’est-ce pas là, après tout, le sort que nous méritons ?