De sa jeunesse socialisante à ses sympathies avec l’Action française, sans oublier son ouverture problématique à la démocratie libérale, Jacques Maritain travaille à sublimer le politique. Le rendre sublime, par la notion de personne ; le dépasser, par la mystique. Tout le paradoxe voit dans cette sublimation du politique, geste anti-moderne par excellence, la mise en œuvre d’une action éminemment mondaine, portée par sa théorie d’un humanisme intégral.

Pour répondre à la sécularisation, l’encyclique Aeterni Patris de Léon XIII entend unir la foi et la raison, la théologie avec les sciences humaines, grâce à l’apport décisif de Saint Thomas. À mesure qu’il s’éloigne de Bergson pour finalement se brouiller avec Péguy dès 1911, Maritain « tombe amoureux » de l’Aquinate que lui fait découvrir son père spirituel, le dominicain Humbert Clérissac. Mais alors que ce dernier voit dans la philosophie politique de Thomas une ouverture au nationalisme intégral de Maurras, après la « condamnation » de l’Action française par le Saint-Siège, levée en 1939, Maritain décide d’approcher Thomas d’Aquin en défendant une autre lecture du politique pour le christianisme de demain.

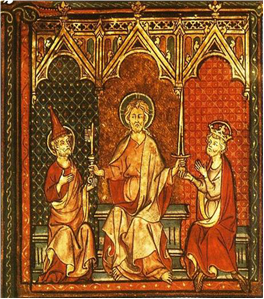

Même s’il confie, dans Une opinion sur Charles Maurras et le devoir des catholiques, avoir étudié « l’œuvre politique de Maurras, à la lumière des principes de Saint Thomas », Maritain abandonne l’idéal de chrétienté médiévale dès le tournant des années 30, au grand dam de Bernanos : « Votre Maritain diffame la chrétienté française médiévale. Nos rois ont toujours soigneusement distingué le temporel du spirituel, ils n’en étaient que plus chrétiens, car cette distinction a été faite bien avant eux par Jésus-Christ lui-même sur une pièce de monnaie à l’effigie de César, que lui tendait une main ennemie. Saint Louis était chrétien que je sache. […] Jamais le pouvoir spirituel ecclésiastique n’a contaminé le pouvoir royal très chrétien, du moins pendant le Moyen Âge ! » Fort d’une inédite conception du progrès, Maritain privilégie une nouvelle chrétienté aux allures de démocratie libérale. L’anti-moderne est mort, vive l’ultra-moderne !

Primauté du spirituel ou Sola Persona

L’utopie a changé de monde. Son zèle révolutionnaire anti-moderne farouchement soucieux de la polis idéale, à l’assaut contre le kantisme de la IIIe République, a tourné, selon William Cavanaugh, en « préoccupation purement bourgeoise et privée, dépourvue de toute influence sur le plan politique » (Eucharistie et mondialisation).

Ce glissement entre le Maritain contre-révolutionnaire et le Maritain néo-scolastique entraîne un surcroît de sens au point de provoquer l’effet inverse de ce qu’il visait. Ce qui a été critiqué de l’intérieur avec des yeux anti-modernes revient par le plus moderne pour tout envahir, d’où le concept qu’il élabore d’un humanisme intégral et intransigeant extrêmement ambivalent. Son humanisme théocentrique souffre à l’évidence d’une contradiction difficile à surmonter. Si « Dieu est le centre de l’homme » comme il l’évoque dans Humanisme intégral, si le monde est autonome, même de manière relative, il reste imprégné de la grâce de Dieu. Comment dès lors expliquer ce christianisme errant qui vide le corps politique de sa vérité sacrale ?

En déclarant que le christianisme ne peut être inféodé à aucun régime politique, Maritain s’empresse d’ajouter que la démocratie, cette foi dans la marche en avant de l’humanité, est intimement liée au christianisme, manifestation temporelle de l’inspiration évangélique. La chrétienté sacrale et médiévale est remplacée par les droits de l’homme, réalisation selon lui de l’esprit chrétien.

La Seconde guerre mondiale joua beaucoup dans ce changement radical. Il fonde en 1932 avec Emmanuel Mounier la revue Esprit. Sans être forcément d’accord sur tout, les deux hommes retiennent la leçon des totalitarismes du XXe siècle. En attaquant notamment l’idéologie fasciste, le personnalisme part à la chasse aux « ismes » : subjectivisme, individualisme, historicisme, communisme, les dérives du libéralisme, pour affirmer la dignité pleine et entière de la personne humaine, contre tout déterminisme, tout dogmatisme ou conditionnement politique, corrigeant les errances de la démocratie chrétienne, au risque d’oublier, comme l’indique Charles de Koninck dans De la primauté du bien commun, que « loin d’avoir nié la dignité de la personne humaine, les philosophies qui ont engendré le totalitarisme moderne ont exalté cette dignité plus qu’on ne l’avait jamais fait auparavant ».

Inspirée de Teilhard de Chardin, sa philosophie de l’histoire comprend des accents hégéliens, bien qu’il s’en défende vigoureusement, avec ce progrès historique, providentiel et irréversible, une lente spiritualisation et une conscience de la liberté définissant la modernité d’après un optimisme tragique (Mounier) ; la « ruse de la Providence » est pour Maritain ce que la « ruse de la raison » est pour Hegel, légitimant une nouvelle chrétienté conduite par les valeurs de la démocratie dont l’Évangile aurait fait prendre conscience. Dans Christianisme et démocratie, il fait le reproche à certains catholiques de ne pas avoir accepté la fermentation évangélique propre à la modernité, rappelant qu’« il a été donné à des rationalistes de proclamer en France les droits de l’homme et du citoyen, à des puritains de porter en Amérique le dernier coup à l’esclavage, à des communistes athées d’abolir en Russie l’absolutisme du profit privé ».

Il affirme la nécessité de ramener vers leurs sources vives « tous les croyants de la grande famille judéo-chrétienne, non seulement les fidèles de l’Église catholique et ceux des églises protestantes, mais aussi ceux du judaïsme ». Cet œcuménisme porte un nom : le régime républicain. Après avoir rappelé que l’Amérique tient plus du protestantisme que du catholicisme, il estime dans Réflexions sur l’Amérique que « si une nouvelle chrétienté doit jamais voir le jour dans l’histoire humaine, c’est sur le sol américain qu’elle trouvera son point de départ ».

Son exil aux États-Unis, dès les années 40, préfigure l’aura intellectuelle de l’Américain Catho Kennedycus au-dessus des partis ; Maritain a importé des États-Unis « une sorte de superévangile » (Thomas Molnar, Moi, Symmaque) très proche d’une éthique protestante. L’action du spirituel selon lui s’exerce avant tout dans la sphère de l’éthique individuelle, et seulement, ensuite, de manière indirecte, dans la sphère sociale, obéissant à une spiritualité du chemin où il s’agit de « vivre et [d’]agir en chrétien » (Lettre sur l’indépendance), citoyen individuel dans une société plurielle.

Sa primauté du spirituel répond à une auto-régulation progressive de sociétés relativement autonomes, structurant un « libéralisme pratique » (Yves Floucat), guère éloigné du voile d’ignorance de John Rawls. Dans la mythologie libérale, l’individu possède des droits en raison de son humanité en tant qu’individu ; pour Maritain, c’est la personne en tant que telle qui est au cœur des droits. En opposant l’individu à la personne, il cherche à fonder ontologiquement cet antagonisme. D’un côté, l’individu avec son amour-propre, de l’autre, la personne qui constitue une totalité spirituelle. Selon la tradition classique, Thomas d’Aquin définit la personne comme une substance individuelle d’une nature raisonnable. Le mot de personne ne comprend rien de nouveau, il désigne tout simplement l’individu humain. Rien dans la notion ne semble justifier un tel formalisme ; affirmer la réalité d’une essence générique de l’Homme renvoie plutôt à un héritage scotiste. Pour Saint Thomas, le sujet est une partie de la société par l’expression « personne », non par celle d’individu. Dans la philosophie politique thomasienne, la distinction entre l’individu et la personne ne fait pas sens. Pour un thomiste conséquent, ce qui pose d’emblée problème dans l’apport de Maritain reste sa volonté d’ordonner le bien commun politique au bien privé des citoyens.

Aussi originale qu’abusive, une telle opposition individu/personne, semble rappeler la distinction wébérienne entre l’éthique de conviction et de responsabilité proche de la séparation, d’inspiration puritaine, entre l’éthique chrétienne de l’individu tourné vers la sainteté (que Maritain nomme « personne ») et la vertu civique à développer en société.

Angelus Novus

Même Erik Peterson que Maritain soutint avec sa préface du mystère des juifs et des gentils dans l’Église, reconnaît dans son Livre des anges combien la liturgie de l’Église a « une relation originaire avec la sphère politique ». Le ciel ayant toujours été conçu, dans la tradition chrétienne, sous l’analogie non extrinsèque d’une cité, Saint Augustin rappelait de son côté que le temporel n’est pas un espace tenu à l’écart du spirituel ; le temporel est plutôt un temps, un temps entre les temps, entre la première et la seconde venue du Christ, où peut émerger un katechon si l’on suit Carl Schmitt, une voie romaine si l’on suit Rémi Brague pour qui, dans La voie romaine, « L’Église catholique a fonctionné historiquement comme conservatoire du paganisme dans la culture européenne ».

En réalité, il n’y a pas deux sortes de biens distincts, les uns spirituels, les autres temporels ; la cité de Dieu et la cité terrestre usent chacune des mêmes biens mais à des fins différentes, l’amour de Dieu ou l’amour de soi : « Par la parole : “Mon Royaume n’est pas de ce monde.”, on tâchait de justifier et de confirmer le caractère païen de notre vie sociale et politique – comme si la société chrétienne dût fatalement appartenir à ce monde, et non pas au Royaume du Christ. Quant aux paroles : “Tout pouvoir m’est donné dans les cieux et sur la terre.” – on ne les citait pas. On acceptait le Christ comme sacrificateur et comme victime expiatoire, mais on ne voulait pas de Christ-Roi. Sa dignité royale fut remplacée par toutes les tyrannies païennes, et des peuples chrétiens ont répété le cri de la plèbe juive : “Nous n’avons pas d’autre roi que César !” Ainsi l’histoire a vu et nous voyons encore le phénomène étrange d’une société qui professe le christianisme comme sa religion et qui reste païenne – non pas dans sa vie seulement, mais quant à la loi de sa vie. » (Soloviev, La Russie et l’Église universelle)

Offerte en Loi de vie, l’Eucharistie vient alors assurer une unité de temps et d’espace par une glorification où le récit de la Passion n’est pas simplement une histoire, un mémorial, mais une action de grâce, laquelle n’est pas supra-temporelle mais ici et maintenant, éternelle dans sa performativité. Pour le chrétien, pèlerin sans être gyrovague, le Christ est déjà vainqueur des principautés et des puissances ; l’Eucharistie manifeste ce triomphe, sur la terre comme au ciel, en unissant le temporel et le spirituel.

Aux yeux de Maritain, pourtant, l’Église n’agit pas en tant que corps dans le temporel. Impossible de comprendre ce christianisme errant sans manifester sa profonde instabilité. En confondant « Mon royaume n’est pas de (ek) ce monde » (Jn 18, 36) avec « Mon royaume n’est pas dans ce monde », Maritain vide le corps politique de sa substance ; déraciné, ce n’est plus un corps avec son identité, son nomos de la terre, au point que, comme le remarque Cavanaugh, seul le gouvernement des âmes est laissé à l’Église, les corps des fidèles sont abandonnés aux autorités séculières. Pour éviter cette confusion dualiste, le théologien rappelle une unité capitale : le Christ n’a pas deux corps, l’un temporel, l’autre spirituel, mais un seul corps. Chez Maritain, il ne s’agit plus ici d’une prudente distinction mais bel et bien d’une nette séparation, décisive si on veut comprendre toute l’énergie qu’il déploie à faire du temporel un espace non sacral. Bénissant la chute de la chrétienté, le Christ errant de Maritain, à l’esprit dur et au cœur doux, boude le Royaume qu’il a pourtant cherché à édifier avec ce monde, en le confinant dans la confortable invisibilité intérieure.

Un Christ utopique au service d’une politique ultra-mondaine.