La loi Le Chapelier de 1791, par laquelle les révolutionnaires abolissent les corporations, prétend libérer l’économie pour moderniser une France en crise. Elle se révèle bientôt être une restriction considérable du droit des travailleurs.

Constituées depuis le Moyen Âge sur des modèles très divers, les corporations de métier sont devenues, au milieu du XVIIe siècle, l’archétype de la rigidité de l’Ancien Régime aux yeux des libéraux. Réglementation des prix et des salaires, stricte limitation de la concurrence et du nombre d’ateliers, nombre maximum d’employés… Les multiples contraintes imposées par ces structures fortement codifiées et hiérarchisées ont en effet de quoi susciter la colère des défenseurs de la liberté économique.

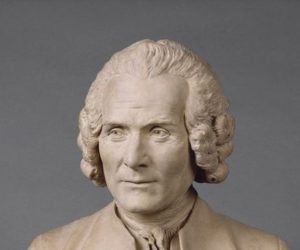

Parmi ceux-ci, le riche négociant Vincent de Gournay incarne le mieux la continuité théorique qui unit libéralisme politique et économique. Cet économiste très proche des encyclopédistes dénonce l’« archaïsme destructeur » des corporations qui empêcherait selon lui le développement économique d’une France à l’aube de son industrialisation. L’un de ses disciples les plus fidèles, l’ambitieux Turgot, finit par accéder au sommet de l’État en 1774, lorsqu’il est nommé contrôleur général des finances par Louis XVI.

Portant les espoirs de tous les réformateurs de son temps, pour qui l’avènement de la liberté publique est indissociable de la reconnaissance de la liberté du commerce, Turgot tente d’abolir les corporations. Ces dernières s’opposent de manière frontale au projet du ministre libéral et ne manquent pas de rappeler au souverain qu’elles sont les garantes de la paix sociale et les protectrices du pouvoir royal : « Nous sommes une chaîne dont tous les anneaux vont se joindre à la chaîne première, à l’autorité du trône, qu’il est dangereux de rompre », avertissent-elles lors d’une séance au Parlement de Paris. Ce dernier refuse même d’enregistrer l’édit de Turgot face à la gronde des commerçants.

Dans un contexte économique particulièrement difficile, les tensions au sein des ateliers s’accroissent de jour en jour. Les crises frumentaires provoquent des révoltes dans plusieurs provinces du royaume, et Louis XVI préfère ne pas se montrer trop aventureux dans les réformes économiques. Sur fond d’intrigues et pour des raisons encore peu élucidées par les historiens, Turgot est finalement remplacé en 1776 par Jacques Necker, dont l’une des premières mesures consiste à rétablir les corporations. Le roi s’est montré sensible à l’argument selon lequel abolir ces dernières revient à abolir une part du pouvoir royal : de leur côté, les libéraux en tirent la conclusion qu’il faudra bien, pour obtenir la liberté économique, limiter l’absolutisme…

Mort du travail corporatiste et naissance du conflit social

Quinze ans plus tard, la Révolution a fait son œuvre. La monarchie s’est révélée incapable de réformer : les libéraux ont donc décidé de s’en charger eux-mêmes. La nuit du 4 août 1789, la suppression des corporations, d’abord envisagée comme complémentaire de celle des privilèges, avait finalement été écartée au dernier moment. La situation économique pénible et le risque de soulèvement dans les ateliers avaient dicté cette décision de prudence.

C’est cette même crise économique qui explique le revirement politique opéré deux ans plus tard : acculée financièrement, la France doit faire face à d’importantes dettes. Pour les régler, l’Assemblée constituante charge le baron d’Allarde de trouver de nouvelles sources de financement et de fluidifier l’économie. Le décret qui porte son nom, signé en février 1791, supprime ainsi les groupements de métiers et autorise chaque individu à tenir son propre commerce sous condition de l’obtention d’une patente – une première étape décisive vers l’interdiction des corporations.

Le libéralisme économique progressivement instauré ne permet cependant pas d’atténuer les conflits internes entre patrons et ouvriers. Le libéralisme politique leur donne en revanche un nouveau mode d’expression. En effet, la Révolution compte de fervents défenseurs chez les maîtres comme chez les apprentis. L’historien Jean-Michel Gourden montre bien dans Gens de métier et Sans-culottes, les artisans dans la Révolution que les compagnons se retrouvent volontiers dans les clubs qui fleurissent un peu partout dans le pays, quand les maîtres se sentent plus proches de la Commune de Paris, dont une très grande majorité est d’ailleurs composée de négociants et de marchands. Entre les premiers et les seconds, l’opposition se joue désormais sur une scène différente, passant de l’atelier au débat public, du lieu de production à l’Assemblée – la question du travail devient politique.

Le 14 juin 1791, la loi présentée par le député breton Isaac Le Chapelier est finalement votée et abolit une fois pour toutes les corporations. « Il n’y a plus de corporation dans l’État : il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général », proclame le député breton éponyme, par une formule aux forts accents rousseauistes. La Révolution affirme agir au nom d’un idéal philosophique qui entend préserver la relation directe entre l’individu et le corps politique.

En réalité, la loi Le Chapelier, bientôt élargie au secteur agricole, prohibe toute forme de groupement de travailleurs, par crainte de voir ces derniers se coaliser pour défendre leurs intérêts propres et par conséquent distincts de ceux de la Révolution. L’un des articles du Code pénal de l’automne 1791 interdit bientôt toute tentative d’organisation entre salariés, prévoyant des sanctions pouvant aller jusqu’à la peine de mort. L’Empire viendra clarifier encore davantage ce que les révolutionnaires libéraux n’avaient osé assumer : la grève est officiellement interdite en 1803. La loi Le Chapelier sera celle qui, jusqu’en 1884, constituera le cadre juridique de l’interdiction des syndicats.

À qui profite un libéralisme adossé à un État fort ?

Dans leur quête avide de liberté économique, les libéraux de la Révolution ont-ils négligé d’accorder une protection suffisante aux travailleurs, ou ce projet était-il dès sa conception destiné à faire régner l’ordre dans les ateliers ? Dans Le Capital, Karl Marx répond de manière tranchée en citant l’exemple précis de la loi Le Chapelier. Il relève la perversité d’un libéralisme révolutionnaire pour lequel « tout concert entre les travailleurs pour la défense de leurs intérêts communs est stigmatisé d’attentat contre la liberté et la déclaration des droits de l’homme ». C’est pour mieux « tracer à la concurrence entre le capital et le travail des limites agréables aux capitalistes » que le libéralisme politique a servi d’objet de chantage au libéralisme économique. Qui veut l’autonomie politique doit accepter la libre économie, et qui renonce à celle-ci renonce aux Lumières – voilà en substance la radicale alternative posée par cette philosophie.

Jean Jaurès revient longuement sur les effets de la loi Le Chapelier dans son Histoire socialiste de la Révolution française, livrant une analyse qui prolonge la critique de Karl Marx. De l’abolition des corporations, il tient à mettre en évidence le caractère éminemment étatique. « Il est faux de dire, comme le répètent si souvent aujourd’hui les économistes bourgeois, que la Révolution fut exclusivement individualiste ; elle fut à la fois individualiste et étatiste, et elle accroissait d’autant plus les fonctions de l’État qu’entre l’individu et l’État elle ne voulait laisser subsister aucun corps, aucune corporation d’aucune sorte. » Autrement dit, Jean Jaurès ne se contente pas de dénoncer la répression contre les groupements de travailleurs : il remet en cause la logique par laquelle les libéraux de la fin du XVIIIe siècle ont forgé un État centralisé et débarrassé de tout intermédiaire pour défendre les intérêts de la bourgeoisie.

Reste alors la question des racines philosophiques de cette transformation. Si son étroit parentage avec les Lumières libérales est évident, il n’explique pas tout. Par commodité, et parce que les nombreux emprunts de la loi Le Chapelier au Contrat social le laissent croire, les historiens ont tendance à attribuer à Jean-Jacques Rousseau l’inspiration majeure du texte. La grande majorité des tenants d’un retour au corporatisme aux XIXe et XXe siècles, de La Tour du Pin à Maurice Barrès, tiennent d’ailleurs le Genevois pour directement responsable de sa disparition. Charles Maurras s’en prend directement à l’« égalitarisme naïf de Rousseau ayant fini par abolir les structures du travail». Pourtant, jamais le philosophe n’aborde la question des corporations dans son œuvre. Celle de l’organisation du travail et du commerce n’y est guère plus évoquée, ou seulement en des termes très critiques. « Les lois de l’État devront donc empêcher le luxe, décourager la grande industrie et le commerce », écrit-il même, préférant « habituer le peuple à se contenter des ressources que la nature peut lui fournir sans travail excessif ».

Quant à la suppression des corps intermédiaires prônée par Jean-Jacques Rousseau, elle mériterait une analyse à part entière. Il est néanmoins possible de noter que le philosophe ne l’envisage que dans la perspective d’une « unicité du peuple », ce dernier étant alors libéré de ses représentants et exerçant un pouvoir immédiat – bien loin des conceptions du député Chapelier. « Il n’y a de pouvoirs que ceux constitués par la volonté du peuple exprimée par les représentants ; il n’y a d’autorités que celles déléguées par lui ; il ne peut y avoir d’action que celle de ses mandataires revêtus de fonctions publiques », affirme-t-il en 1791 devant l’Assemblée constituante. Et dans cette société sans corporations, sans association des travailleurs, où le libre-échange s’attribue la noble tâche de l’émancipation humaine garantie par une Assemblée toute-puissante, quelle place réservent les libéraux à la condition des salariés ? Isaac Le Chapelier l’annonce sans ambages : « Il n’y aura de pauvres que ceux qui voudront l’être. »