Pierre Glaudes est professeur de littérature à l’Université Paris IV-Sorbonne. Ses travaux portent notamment sur le roman et la nouvelle « fin de siècle » (Léon Bloy, Barbey d’Aurevilly, Villiers de l’Isle-Adam…). Léon Bloy, la littérature et la Bible, son dernier ouvrage paru aux éditions des Belles Lettres, explore le rapport de l’écrivain à l’écriture, qu’il conçoit comme une exégèse du monde et de ses événements, aussi anecdotiques soient-ils, derrière lesquels résonne toujours la Parole divine.

PHILITT : Léon Bloy rejette le réalisme, qui réduit l’homme au déterminisme, méprise « l’art pour l’art », qui ne fait que refléter l’orgueil de l’écrivain, et refuse d’être considéré comme un écrivain catholique. Est-ce une posture ou Léon Bloy n’écrit-il vraiment, comme il l’affirme, « que pour Dieu » ?

Pierre Glaudes : Cette attitude est avant tout un héritage : Léon Bloy met ses pas dans ceux de Jules Barbey d’Aurevilly, dont les premières cibles sont les réalistes, c’est-à-dire ce courant qui se développe avec Louis Edmond Duranty ou Champfleury, qui fait de Gustave Flaubert, par une sorte de récupération, une figure centrale, avant d’aboutir au naturalisme d’Émile Zola. De même, comme Bloy par la suite, Barbey d’Aurevilly déteste la religion de l’art (« l’art pour l’art ») et se fend de quelques formules assassines à l’encontre des Odes funambulesques de Théodore de Banville. Enfin, Barbey d’Aurevilly refuse une littérature de prédication : le sermon, perçu comme bavardage moralisateur, n’est pas une solution – il est même antagoniste de l’art.

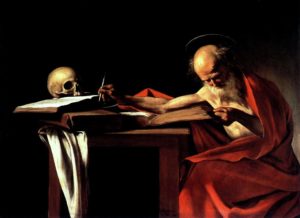

Là où Bloy se singularise, c’est dans la radicalisation de cette posture. Il entend se situer dans une solitude radicale, en mettant sa plume au service de l’absolu. « Je n’écris que pour Dieu » veut bien dire « pour servir Dieu », mais Bloy écrit tout de même pour être lu… quoique par peu de monde. En effet, s’il s’adresse bien à des lecteurs, il n’a peut-être pas vocation à être un écrivain grand public, notamment à cause de son écriture qui est éminemment savante. Elle est une variante de l’écriture artiste, qui ne trouverait cependant plus ses fins en soi-même, mais se mettrait au service d’une sorte d’« inconscience prophétique », comme il l’écrit dans Le Cabanon de Prométhée, un article qu’il consacre à Lautréamont. À cela s’ajoute le modèle biblique. Bloy écrit comme s’il réécrivait la Vulgate. La place des latinismes, des archaïsmes ou des néologismes y est grande et implique une certaine difficulté pour le lecteur – Bloy a passé une partie de son enfance à lire le dictionnaire page après page. Enfin, Bloy recherche le scandale, sur le modèle aurevillien, et écarte des lecteurs pour ne retenir qu’un petit nombre d’âmes d’élites qu’il cherche à convertir (il y parviendra dans une certaine mesure, comme avec Jacques Maritain ou Pieter van der Meer de Walcheren).

Bloy développe une herméneutique très poussée (« le symbolisme universel »). Contrairement à de nombreux catholiques, il n’a pas l’air de considérer que la Révélation a été entièrement expliquée à l’homme, ni qu’elle soit totalement intelligible. Peut-on pour autant qualifier Bloy de mystique ?

Ce qui est certain, c’est que Bloy a beaucoup lu les mystiques, particulièrement en côtoyant Ernest Hello qui lui avait procuré des anthologies – il avait notamment publié les œuvres de Jan van Ruysbroeck. Il hérite également de Barbey d’Aurevilly, qui a consacré un article à Anne-Catherine Emmerich, surprenante figure de stigmatisée qui le fascinera. On trouve en outre sous sa plume les noms de sainte Brigitte, de Marie de Agreda, d’Angèle de Foligno…

D’autre part, dans sa manière de concevoir la foi, certains éléments le rapprochent de la mystique, au premier chef desquels le caractère intégral de la foi, indissociable d’une forme de dénuement, comme il en donne un brillant exemple dans La Femme pauvre. L’héroïne, Clotilde Maréchal, se dépouille progressivement de tout pour devenir un être dévoré par un feu symbolique (le Saint-Esprit). Que l’on songe à la dernière phrase de Clotilde : « Il n’y a qu’une seule tristesse, c’est de n’être pas des saints. » Il y a là quelque chose d’indubitablement mystique qui se rapproche sans doute, comme l’a montré Lydie Parisse, de la tradition du « pur amour ». Enfin, Bloy refuse les lectures trop rationnelles, biographiques ou morales, pour privilégier une lecture inspirée – c’est-à-dire d’une lecture faisant appel à une intuition, et donc à une imagination créatrice.

Vous évoquez Clotilde : on trouve chez Bloy de nombreuses figures féminines, dont la quasi-totalité se place sous le signe de la sainteté ou de la prostitution, et bien souvent des deux. L’un d’elle, pourtant, fait figure d’exception : Marie-Antoinette…

Bloy en fait une héroïne. Il choisit donc de demeurer en-deçà de l’hagiographie monarchiste et contre-révolutionnaire qui sanctifie la pauvre Marie-Antoinette et entretient une forme de dévotion à son égard. S’il ne rejette pas totalement cette tradition, il n’hésite pas non plus à s’imprégner du discours naundorffiste, qui soutenait que Karl-Wilhelm Naundorff, horloger prussien, était Louis XVII. Comme dans L’Âme de Napoléon, qui fait dialoguer des courants historiographiques concurrents sans trancher définitivement, comme dans Constantinople et Byzance, qui est une réécriture de l’œuvre de Gustave Schlumberger, Bloy recourt toujours à un point d’appui en se servant du discours de son époque. Mais il ne tarde jamais à en neutraliser la portée idéologique première pour se projeter sur un horizon d’ordre théologique – c’est précisément ainsi qu’il procède dans Le Salut par les Juifs, écrit en réaction à La France juive d’Édouard Drumont.

Ainsi, Marie-Antoinette devient un personnage historique riche en potentialités symboliques aux yeux de Bloy. Persuadé que le sort de l’humanité est entre les mains de ces figures féminines, le Saint-Esprit étant d’ailleurs souvent une figure androgyne sous sa plume, il fait de Marie-Antoinette tout à la fois une figure mariale, une mater dolorosa, mais également une figure virile qui vient se substituer à ce père défaillant de la nation qu’est son époux Louis XVI. Il joue sur la Trinité en y ajoutant la figure de la Vierge, qui elle-même se décline selon plusieurs modèles (Eve, la femme de l’Apocalypse écrasant le serpent…) et implique volontiers les personnages historiques dans ces combinatoires par lesquelles il cherche à comprendre le sens de l’Écriture – c’est-à-dire le destin de l’humanité remis sur un plan eschatologique.

Bloy s’inscrit cependant largement dans la tradition contre-révolutionnaire sur de nombreux points, notamment par sa vision de la Révolution française comme un châtiment rédempteur. Pourquoi n’est-il toutefois pas réductible à un simple réactionnaire ?

Bloy a beaucoup lu Maistre sur les conseils de Barbey d’Aurevilly. Maistre exercera sur Bloy une influence considérable que celui-ci reniera partiellement par la suite bien qu’elle l’ait imprégné d’une culture réactionnaire durable. C’est cette influence qui explique que Bloy n’est pas traditionaliste au sens où l’est Louis de Bonald. Pour ce dernier, une révélation primitive a ordonné le monde et il convient de s’y tenir : toute nouveauté historique est nécessairement vaine, et relève soit de l’illusion soit du blasphème. En revanche, pour Maistre, si l’enracinement dans les traditions est vital, un horizon eschatologique demeure. Il attend une rénovation et pense que Dieu peut encore écrire – ce qui explique ses réflexions et ses hésitations à l’égard de Napoléon, dont il se demande s’il n’incarne pas un changement de dynastie voulu par Dieu face à la dégénérescence des Bourbons. La légitimité, selon Maistre, peut tout à fait provenir d’un coup de force, pourvu qu’il s’établisse dans la durée, prouvant ainsi qu’il procède de la volonté divine.

Cette conception plus souple que celle de Bonald, doublée de l’attente d’une révélation ultime, fait écho chez Bloy. On le voit clairement dans Le Prince noir, article adjoint à La Chevalière de la mort, dans lequel il explique que toutes les dynasties sont épuisées : non seulement les Bourbons, mais également les héritiers de Napoléon… Tout a dégénéré selon lui, et il faut donc se projeter au-delà du politique dans une dimension eschatologique. Il s’intéresse bien davantage à la guerre et aux ébranlements de la société qu’aux combinaisons politiques susceptibles de raviver la monarchie. Il ne croit pas possible de réformer les sociétés modernes par des solutions humaines comme celles proposées par les monarchistes.

Sait-on comment ces milieux réactionnaires de l’époque perçoivent l’œuvre de Bloy ?

C’est difficile à dire… Il n’y a pas vraiment d’enquête d’envergure à ce sujet. Il serait pourtant intéressant d’étudier la réception des écrits de Bloy chez les membres de l’Action française, par exemple.

On peut cependant constater que Bloy entretient des relations parfois poussées avec différentes personnalités appartenant à ces milieux, comme en témoigne ses correspondances avec des naundorffistes. Parmi les prêtres qu’il fréquente, certains font assurément partie de cette mouvance contre-révolutionnaire. Néanmoins, lorsque l’on regarde de près la vie de Bloy, il apparaît qu’il s’entoure avant tout d’amis que caractérise une forme toute particulière de piété et de religiosité. Il a tenté de métaphoriser cela dans l’idée d’« apôtres des derniers temps », ou de « chrétiens des catacombes » : il s’agit de petites communautés à l’intérieur mais en marge de l’Église.

Votre livre semble esquisser un portrait de Bloy assez nuancé, loin de l’image du pamphlétaire péremptoire à laquelle on l’associe volontiers. Son œuvre témoigne au fond d’une incertitude permanente face à l’ambiguïté du monde. Son écriture, parfois empreinte d’angoisse, est bien plus ouverte qu’affirmative…

C’est un point capital. Bloy donne l’impression d’être un personnage granitique, un « pèlerin de l’absolu ». Il campe parfaitement ce rôle de croyant à la foi solide, arrimée dans des certitudes lui permettant d’aller de l’avant. En réalité, et c’est tout l’intérêt de ses écrits, il incarne une forme de spiritualité impatiente et inquiète. Il lui faudra du temps et de l’énergie pour tenter d’atteindre une forme de paix. Il suffit de lire Le Désespéré pour sentir cette lutte permanente contre le désespoir. Ce n’est pas un écrivain qui fait l’économie d’une interrogation sur la mort de Dieu, pour reprendre la formule nietzschéenne.

Bloy n’ignore pas cette réalité d’un Dieu qui semble s’être absenté et demeure mystérieusement silencieux ou impuissant, repoussant sans cesse une éventuelle intervention pour mettre un terme à l’approfondissement du mal. Il choisit en réalité de dramatiser la question du mal, notamment lorsqu’il observe la sécularisation et la déchristianisation, déjà bien analysée par les historiens de son temps. Sans les éluder, il cherche à répondre à ces questions par la confiance – c’est-à-dire par la foi. Il s’agit cependant d’une foi en perpétuelle interrogation, traversée par l’esprit de son époque avec lequel elle est en lutte permanente. Ce combat particulièrement vivant est l’une des sources principales de l’inspiration bloyenne.

On lit, dans Le Vieux de la montagne : « Il n’y a d’intéressant que le moi. […] Vérité indiscutable en littérature, par exemple. Un poète sans moi est insupportable, fastidieux et dégoûtant. » N’est-ce pas surprenant de trouver ces lignes sous la plume de Bloy ?

Cela est surprenant en effet… Il est vrai que Bloy a horreur de la psychologie et qu’il se méfie de la spiritualité jésuite dans laquelle le moi occupe trop de place. On sait d’ailleurs qu’il exècre les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola. En outre, il fustige la « complaisance à l’égard de soi » d’un Paul Bourget, auteur de romans qui se proposent d’offrir aux lecteurs des enquêtes psychologiques. En ce sens, cette formule contient bel et bien un paradoxe.

Mais cette contradiction apparente repose en réalité sur les différentes potentialités sémantiques du mot « moi ». À bien y réfléchir, Bloy élargit sa réflexion à une idée plus large qu’il trouve chez Maistre et que relaie Barbey d’Aurevilly : celle de la solidarité entre l’homme et l’œuvre. Contrairement à la vulgate moderne qui veut que l’on puisse considérer l’auteur en le désolidarisant de ses écrits, Bloy envisage une responsabilité de l’auteur envers son œuvre, qui engage sa parole et son être. En ce sens, il a la responsabilité éthique de la mettre au service de la vérité et d’assumer son propre dépassement. Tout dépend donc de la qualité du moi, ou pour ainsi dire de sa capacité à s’élever. Il y a là encore une nuance pleine de subtilité qui tranche avec la pensée sûre d’elle-même que l’on veut bien prêter à Bloy.

La figure du Saint-Esprit est-elle aussi une autre preuve de l’incertitude bloyenne ?

Sans doute, et d’une manière encore plus tangible et touchante. Chez Bloy, toute cette question se cristallise autour des métamorphoses du Saint-Esprit et du lien scandaleux et presque incompréhensible qui semble l’associer à sa figure inversée, Satan. On retrouve cette analogie dans les deux faces de Lucifer, tantôt ange du soir ou ange du matin – c’est une pensée qui le terrifie et le fascine à la fois. L’attente de l’avènement du Paraclet, et d’une certaine manière de la fin du monde, ressemble à l’attente hâtive du dénouement d’une histoire dont on ignore parfaitement la manière dont elle se finira.

Cependant, tout ceci n’est qu’un scénario idéal pour Bloy. Il imagine, attend, espère et réclame cette épiphanie… qui jamais n’arrive. Dans son œuvre, l’unique événement qui se produise réellement est le surgissement d’une figure neutralisée : l’œuvre reste ouverte et s’achève sur une incertitude. Quelqu’un vient, sans que l’on sache s’il s’agit d’une entité diabolique ou divine, venue pour exterminer ou pour sauver… Toutes les combinaisons sont potentialisées, y compris les possibilités antithétiques. La réflexion de Bloy est alors suspendue dans la plus parfaite indéfinition.