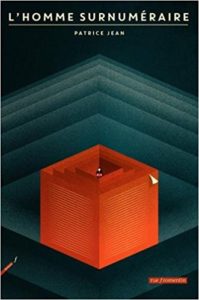

Patrice Jean est romancier et professeur de français à Saint-Nazaire. Il vient de publier L’Homme surnuméraire (2017) aux éditions rue fromentin. Il s’agit d’un roman sous forme de mise en abyme liant deux personnages : Serge Le Chenadec, père de famille banal et sans histoire, brimé par sa femme, sorte de Mme Bovary féministe ; et Clément Artois, jeune oisif qui accepte un poste dans une maison d’édition autoproclamée « humaniste » et dont les missions consistent à « nettoyer » la littérature de ses passages choquant les valeurs progressistes du vivre-ensemble.

PHILITT : Clément, employé dans une maison d’édition dite « humaniste », a pour mission d’effacer, dans les classiques de la littérature, toute trace d’élément (jugé a posteriori sexiste, homophobe, islamophobe, raciste…) pouvant heurter la morale du temps. La littérature contemporaine est-elle, davantage que par le passé, pétrie d’idéologie ?

Patrice Jean : Non, je ne crois pas : l’idéologie est de toutes les époques. Les écrivains ont toujours subi les foudres de leur temps : de Rabelais à Molière, de Rousseau à Flaubert, de Soljenitsyne à Houellebecq. Ce sont les motifs pour condamner qui changent. Le plus amusant, aujourd’hui, tient à la façon dont se voient les censeurs : comme des âmes éprises de liberté et d’humanisme.

Quel doit être, dès lors, le rôle de la littérature ? Un remède ou un poison ?

Ah, c’est une belle définition de la littérature, « un remède et un poison » !

Un aspect inquiétant de votre ouvrage : même si la réécriture des classiques fait dans un premier temps débat, à coups de pétitions et de tribunes dans Libération, le public finit par se résigner.

Le public ne s’aperçoit même pas qu’il se résigne. Il y a dans l’être humain quelque chose d’extrêmement conformiste. Permettez-moi de citer un aphorisme que j’ai publié dans La Revue littéraire : « Les hommes ignorent qui ils sont, ils se conforment dès lors à un modèle, celui de la société de leur temps. Le conformisme est tel que si une nation s’alimentait les soirs de fêtes avec des yeux de nouveau-nés, des oreilles d’enfants et du sang frais, personne ne trouverait à s’indigner — qu’un contestataire élève la voix, on le prendrait pour un fou. »

De nombreux exemples récents de réécriture de classiques[1] ou de jugements a posteriori existent : de la polémique sur Tintin au Congo à la censure par le Rijksmuseum de titres d’œuvres jugées offensants, en passant par les accusations de racisme ou de pédophilie visant Lovecraft, Agatha Christie, Margaret Mitchell, Twain, Conrad ou Balthus, y en -t-il un qui vous a le plus marqué ?

Non, tous ces exemples relèvent de la même bêtise. On ne peut pas grand-chose contre la bêtise, c’est une mauvaise herbe qui pousse partout, dans le moindre des interstices laissé par la raison. Le travail d’arrachement du chiendent sera toujours à recommencer.

Vous décrivez une société de défiance paranoïaque, où l’oppression est fantasmée et la recherche de « safe spaces », un entre-soi communautaire, est une condition première du vivre-ensemble. Ainsi, aux États-Unis en 2015, une tribune d’une poétesse noire dénonçait la surreprésentation des auteurs blancs et appelait à ne plus les lire. Pensez-vous que cette outrance menace également la production littéraire française ?

Malheureusement, je crois que nous ne sommes pas très loin de telles outrances. Si elles n’ont pas encore envahi les colonnes des journaux, on les entend déjà dans la bouche de certaines femmes. La logique du « progressisme » est une folle logique qui réclame toujours plus. Anatole France a donné pour titre à l’un de ses romans sur la révolution française : Les dieux ont soif. Ils ont soif de têtes à couper, d’auteurs blancs à découper, de pureté révolutionnaire à célébrer. Pensons aux manuels scolaires qui, dès aujourd’hui, proposent de rééquilibrer les programmes, avec autant d’écrivains hommes que d’écrivains femmes. Or, l’histoire de notre littérature (qu’on le déplore ou pas) est déséquilibrée, de sorte que cette symétrie n’est rien d’autre qu’une fumisterie, qu’un genre (doux) de négationnisme et de réécriture de l’histoire : à la beauté des œuvres, on préfère la morale féministe. Le seul moyen de contrer cette folie est de la circonscrire dès maintenant, comme on inocule un vaccin pour prévenir une maladie.

Il semble que vous n’avez qu’à puiser dans les sujets d’actualité pour alimenter votre trame, tant la réalité regorge d’éléments surréalistes, à tel point qu’elle en dépasse la fiction (pensons par exemple à l’expression « nègre littéraire » qui est devenue « porte-plume »). Dans quelle mesure la vie réelle a-t-elle nourri votre imaginaire ?

La vie réelle nourrit tout ce que j’écris. La littérature est la liberté que l’imagination prend avec la réalité pour combiner d’autres histoires, pour aller plus loin ou ailleurs, de façon à éclairer, par contrecoup, cette réalité. Plus précisément, l’air du temps, infesté par les miasmes du politiquement correct, du toujours plus, cet air de vertu totalitaire m’inspire de nombreuses pages. Que ce soit le passage où Le Chenadec surprend, dans la salle de bain, la jeune Galloise, ou bien les personnages de Bérengère, de Claire, les Corvec, etc. Et, bien entendu, la réécriture des classiques. Je pense que le roman ne peut pas se détourner de son époque. Je n’aime pas beaucoup (malgré quelques beaux contre-exemples) les romans historiques : nous ne pouvons que fantasmer les époques passées, si bien que tout roman historique (y compris Les Mémoires d’Hadrien) a toujours quelque chose de kitsch. Chaque époque a des couleurs particulières, le romancier doit peindre ces couleurs. Il ne peut peindre vraiment que ces couleurs.

On peut jouer à reconnaître certaines personnalités du monde littéraire derrière vos personnages (Katherine Pancol ou Anna Gavalda en Léa Lili, romancière niaise et ridicule, au style creux et sentimental ; Didier Daeninck en Cornevain, auteur de polars progressiste, insupportable et délateur). Votre caricature est très proche de la réalité.

Je n’ai pas lu les auteurs que vous citez. J’en ai lu d’autres qui leur ressemblent. Je n’ai pas cherché à caricaturer un auteur précis, mais plutôt un style général « creux et sentimental » que j’ai repéré chez certains écrivains de sexe féminin. Caricaturer n’a de sens, pour moi, que si la caricature n’a pas de référent singulier mais un référent général. Je n’en veux pas aux individus en particulier, car l’individu est souvent le reflet d’une époque.

Vous dénoncez, chez les élites, cette haine bourgeoise de l’excellence au nom de l’égalitarisme alors qu’elles méprisent les classes populaires et souhaitent les rééduquer. Estimez-vous que le public lecteur est menacé d’un abrutissement généralisé ? Quel serait, dans ce cadre, l’avenir de la littérature ?

Je crains en effet ce que vous dites : un abaissement de la littérature au niveau du divertissement. Si l’on observe le chiffre des ventes, on s’aperçoit que les livres qui sont le plus vendus appartiennent au divertissement. Un auteur comme Cyril Huot ne doit pas vendre beaucoup de livres (malgré leur grande qualité) quand un Marc Lévy approche le million d’exemplaires vendus chaque année. Je pourrais multiplier les exemples des deux côtés, celui des méventes et celui des succès. On veut bien de la littérature, pourvu qu’elle se contente d’amuser, de divertir — si elle a d’autres ambitions, qu’elle se contente de petits tirages et que ses prétentieux acteurs continuent de vivoter pendant que de richissimes amuseurs ont tout le temps d’écrire et de voyager. (Bien entendu, cette symétrie n’est pas absolue, il existe de nombreux écrivains de grande valeur qui ont la chance d’être reconnus et de gagner leur vie grâce à l’écriture. Disons qu’il s’agit d’une tendance).

Vous reprochez au monde universitaire d’aborder la littérature, et l’Art en général, de manière analytique et froide et d’avancer des théories absconses (notons le « cercle-corde de la structure-triangle » de votre personnage Corvec). Les deux conceptions de l’Art, celle du savant et celle de l’artiste, sont-elles dès lors antinomiques et vouées à s’affronter ?

Par nature, les deux conceptions de l’Art sont différentes, elles peuvent donc être complémentaires. À la condition que le mode savant d’appréhension de l’art ne préfère pas son discours, dans un narcissisme théorique, aux romans ou poèmes qu’il analyse. Par expérience, je sens tout de suite, lisant un essai théorique, si le savant (l’universitaire) se grise lui-même de ses concepts et du brillant de ses critiques plutôt qu’il n’éclaire le sens d’une œuvre. Je perçois tout de suite si ce qu’il écrit est né de l’amour de l’œuvre ou de l’amour de soi. Dans mon roman, on assiste à un cours à l’université : les universitaires ont tant disséqué, avec leurs méthodes propres, des œuvres littéraires qu’il m’a semblé légitime de mettre en scène leurs discours, par les moyens du roman et de la satire. Il s’agit d’un renversement. Ce renversement n’a de sens que si l’on considère sérieusement l’art du roman. Or, il me semble que le discours sur la littérature est toujours second, qu’il ne prend de sens véritable qu’en fonction d’une œuvre première qu’il va observer. Pourtant, à la lecture de certaines textes théoriques, on a le sentiment que les œuvres sont des prétextes, voire des objets maladroits que de plus savants ont pour mission d’expliquer quand il ne s’agit pas de leur tirer l’oreille comme on le ferait à des garnements immatures. Plus généralement, l’art est une approche sensible de l’existence : si un artiste oublie cette dimension il crée, à mon sens, un art conceptuel donc dégradé. L’approche critique d’une œuvre d’art doit, elle aussi, être sensible si elle ne veut pas encourir le même reproche. L’auteur d’une œuvre, aussi mauvaise soit-elle, prend des risques en exposant quelque chose de sa perception sensible du monde ; si le savant n’en fait pas de même et qu’il se réfugie dans d’habiles comparaisons ou de tortueuses analyses pédantes, il se coupe, à mon avis, de l’art, et donc ne sert pas à grand-chose. Pour le reste, je renvoie à ma fable de la mammographie.

Peut-on dire, à l’instar de l’essayiste William Marx, qu’il existe une haine de la littérature, accusée de ne pas correspondre au réel, aux dernières avancées de la science, de la raison ou des discours à la mode ?

La haine envers la littérature (quoique réelle chez certains) me semble plutôt être un mépris qui ne dit pas son nom : on réserve à la littérature le rôle du divertissement, des heures d’été sur une plage, sous un parasol, un roman à la main — quand on a rien d’autre à faire et que l’on hésite entre s’abandonner à la sieste ou lire un bon bouquin recommandé par Elle ou Télérama. Le seul critère pour évaluer un livre devient en ces circonstances celui-ci : m’a-t-il bien amusé ? ai-je passé un bon moment ? Kafka, lui, écrivait qu’il faut lire « pour briser la mer gelée en nous ». Et Cioran qu’il fallait lire pour se faire du mal (un mal spirituel) ; sinon, autant jouer aux boules. Le jour où la littérature aura été réduite à un équivalent, pour le vacancier, des mots croisés et des mots fléchés, elle aura vécu (comme Chénier le dit de la jeune Tarantine).

L’éditeur, dans l’Homme surnuméraire, estime qu’un jour viendra où l’on pourra se passer de livres. Cette société à la Fahrenheit 451 est-elle selon vous plausible ?

Il y a des millions de personnes qui se passent de livres, et ce ne sont pas que des personnes qui n’ont pas fait d’études. Combien sont vraiment passionnées (à la façon que j’ai dite, « pour se faire du mal ») ? J’ai tendance à penser qu’il y aura toujours des individus pour qui la littérature est nécessaire pour vivre, comme elle l’est pour moi. Sans les livres, sans leur aide, je n’aurais pas compris grand-chose à ma vie, elle m’aurait encore plus échappée qu’elle ne m’échappe. Je regarde, ahuri, tous ces non-lecteurs qui s’enfoncent dans la fausse clarté d’un monde sans livres. Mais une société de zombies hédonistes est possible. Elle sera comme un « cauchemar climatisé » pour reprendre le titre d’Henry Miller.

Si l’on part du postulat que notre époque est médiocre, n’est-ce pas, paradoxalement, à ce moment-là de l’Histoire que l’inspiration du romancier est la plus stimulée ?

Toutes les époques, je crois, ont fait leur place à la médiocrité. Toutes les époques, donc, ont stimulé, depuis Rabelais, la création romanesque. Néanmoins, la diminution du public cultivé peut tarir la création si personne ne l’entend, ne l’attend, ne la demande.

D’un autre côté, comment la littérature peut-elle sortir de ce cercle vicieux qui consiste en ce qu’une certaine production littéraire, trouvant l’inspiration dans la médiocrité de notre temps, ne trouve plus de lectorat capable de l’appréhender et la comprendre ?

C’est justement la grande aporie en laquelle la littérature risque de périr. Ou plutôt, ne survivra-t-elle plus que dans de petits cercles de quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Elle n’informera plus la société, elle n’influencera pas davantage le sort d’existences arrimées à d’autres transcendances.

Le retournement final est le moment apothéotique où toute l’ironie qui traversait votre ouvrage et qui s’incarnait notamment dans le personnage du grinçant Étienne Weil s’abat sur les progressistes pris à leur propre piège. Face à l’absurdité de notre époque et l’esprit de sérieux pontifiant, la distanciation par le rire est-elle pour vous un moyen de salut ?

Il m’arrive de penser que le rire est en effet l’unique planche de salut. Quand j’ai commencé à écrire, j’espérais faire rire quelques amis proches, sans penser à une quelconque publication. Mon premier roman garde la trace de cette ambition. Le rire et la distanciation qu’il implique (pour reprendre votre juste analyse) n’est cependant pas tenable à longueur de journées. Si l’on pouvait maintenir un sourire permanent, le comique serait, pour le roman, une évidente obligation. Mais ce n’est pas possible (nonobstant Rabelais). Le roman doit donc prendre en charge les pesanteurs de l’existence, aller jusqu’au bout de la misère quotidienne, sans se réfugier, à tout bout de champ, dans l’ironie. L’ironie n’a de sens que dans le rejet de son omniprésence.

Dans une société matérialiste où nous sommes ce que nous faisons, pour citer Aristote, et dans laquelle tout changement est perçu comme progrès, quelle est alors la place de l’inutile, du permanent ?

Si l’inutile, c’est ce qui échappe au temps de l’efficacité, de la production et de la vie collective, je le bénis ! Lire sans en attendre autre chose qu’un surcroît d’intensité, sans en espérer autre chose que d’être bousculé, voilà l’inutile qui vous fait (me fait) sentir plus vivant car plus conscient de ma place dans le monde. Trop souvent je suis dans le flou, sentant confusément que j’existe, mais n’en voyant pas trop l’intérêt. Il me semble que tous, nous cherchons, dans l’inutile, à goûter la coupe de l’existence. Quant au permanent, il est ce qui nous arrime au monde et ce qui nous évite de nous sentir comme un papier gras, soulevé par le vent, dans la lumière du présent. Sans la permanence, la vie n’est plus rien. Les civilisations n’existent pas. On fait souvent l’éloge du devenir, mais le devenir est aussi ce qui détruit tout sur son passage, cette branloire pérenne dont parle Montaigne qui est aussi bien l’expression de la vie que celle de la mort.

Dans votre roman, un étudiant pose la question de savoir si l’on a le droit de publier des récits qui se moquent ouvertement des droits de l’homme. Peut-on avoir le droit de tout publier ? A ce titre, quel est votre avis concernant la polémique sur la réédition des pamphlets de Céline ?

Tout publier, je ne sais pas. Certains livres auraient mieux fait de rester dans le néant (au moins pour des raisons esthétiques). En revanche, je pense qu’il faut publier les pamphlets de Céline, car, ce que j’en ai lu, m’a paru très réussi. Alors, certes, ce sont des textes antisémites : mais je refuse qu’on juge à ma place ! Je suis assez grand pour lire tout seul les œuvres de Céline ! Quelle infantilisation de la population ! Tout lecteur de Céline sait qui est Céline, il peut donc, en toute connaissance de cause, faire la part des choses. Quand aux antisémites indécrottables et lettrés, il ne faut pas s’inquiéter, ils ont déjà lu ces pamphlets. Dans le refus d’éditer ces œuvres, c’est, à nouveau, le totalitarisme vertueux qui s’exerce.

Dans des propos en date du 14 janvier, Leïla Slimani, conseillère d’Emmanuel Macron sur la francophonie et prix Goncourt 2016, affirme que « le français est aussi une langue de l’entreprise et du travail [et qu’]il est cool ». Quelle est la réaction du professeur de lettres et de l’écrivain en guerre avec son temps que vous êtes ?

Je ne pensais pas qu’un écrivain puisse faire un jour l’éloge du français de cette façon. Je suis abasourdi. C’est tellement bête. Slimani parle comme un cadre d’entreprise, cool et sympa. Pas comme un écrivain. Le français n’est pas cool du tout, il est austère, rébarbatif, chargé de règles jansénistes ; le français est une œuvre d’art belle et majestueuse. Ce n’est pas un « truc de branleurs », ni la langue de l’entreprise (d’ailleurs, dans les entreprises, on aime à employer des mots d’anglais : c’est la gloire du français que de ne pas être congruent aux nouvelles technologies). J’ajoute que le mot « cool » ne me gêne pas, j’aime l’utiliser d’une façon semi-ironique. Mais cette façon de le mettre en avant pour qualifier la langue française me semble grossièrement démagogique. Slimani semble dire « vous pensiez que le français était ringard, vieux, chiant, compliqué ; en réalité, soyez rassuré, le français, c’est jeune, c’est fun, c’est une langue d’aujourd’hui ». À qui s’adresse-t-elle ? Si elle croit s’adresser aux lascars des banlieues, elle se trompe, les jeunes gens vont tout de suite percevoir sa démagogie : ils sont moins bêtes qu’elle le croie.

Que pensez-vous de cette citation de Pasolini : « Scandaliser est un droit, être scandalisé un plaisir » ? Vous, que l’on peut peut-être reconnaître derrière le personnage cynique et amusé d’Étienne Weil, vous amusez-vous également de ces scandales ou faites-vous un constat plus amer ?

J’aimerais avoir le détachement amusé d’Étienne Weil, j’y parviens quelquefois, mais, le plus souvent, je suis agacé et anéanti. Ma réponse est d’écrire des romans. Je crois qu’on ne peut convaincre personne par des arguments, en revanche, un roman n’a pas être contredit, il existe et va au-delà de tout ce que je pourrai dire dans un entretien ou avec des amis. Au fond, un roman, s’il est réussi, n’est-il pas le résultat de tout ce qu’aucun débat ni aucune idée ne pourront jamais exprimer pleinement ? J’ai eu envie d’écrire des romans quand j’ai pris conscience que cet art serait l’unique moyen de transmettre ma vision des choses.

[1] Le dernier exemple en date étant la mise en scène, pour un théâtre de Florence, de l’opéra Carmen de Bizet où Carmen tue Don José et non l’inverse et ce, pour dénoncer les violences faites aux femmes, ndlr.

© photos François Grivelet