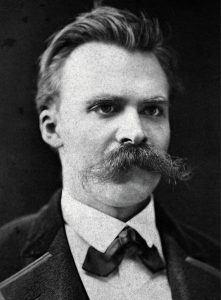

Le message de Nietzsche est limpide : « Jusqu’ici toute élévation du type humain a été l’œuvre d’une société aristocratique, et il en sera toujours ainsi. » Mais qui est cette aristocratie à laquelle le dernier chapitre de Par-delà bien et mal est consacré ? Existent-ils encore, ces hommes, à qui appartiennent « la vertu, l’audace, la puissance et la conception » ? À quoi servent-ils, sinon à faire l’histoire, et s’ils ne la font pas, qui la fera ?

« Qui dirait noble un homme indigne de sa naissance et ne brillant que par l’éclat de son nom ? » Dans la huitième Satire, Juvénal dessine le portrait du noble dissolu, qui n’a d’aristocratique que le nom : « À quoi te sert, Ponticus, de pouvoir te vanter d’une antique lignée, si tu vis sans honneur à la face des Lépides ? Qu’importent les effigies de tant de guerriers, si tu passes tes nuits à jouer sous le nez des vainqueurs de Numance, si tu t’endors à l’heure où se lève l’étoile du matin, celle même où ces chefs de guerre faisaient avancer les enseignes et levaient le camp ? » La seule et authentique noblesse, selon Juvénal, ce n’est ni la richesse, ni la naissance : « La seule et unique noblesse, c’est la vertu. »

« Il faut se garder de confondre noblesse et aristocratie », constate également Alain de Benoist dans Pour une nouvelle aristocratie. Une aristocratie donne généralement naissance à une classe fonctionnelle, une caste héréditaire, la noblesse, qui perd au fil des temps son esprit et son caractère aristocratiques. « Il y a alors toutes chances pour qu’un tel caractère se retrouve plus fréquemment dans les couches populaires, paysannes en particulier, où se préparent les noblesses de demain. » Le constat est le même chez Bainville : la noblesse se recrute dans la plèbe, comme le militaire se recrute dans le civil.

La virtus des Barbares

Dans Par-delà bien et mal, Nietzsche rapproche la supériorité physique et psychique de l’aristocratie et une certaine forme de barbarie. La civilisation est née de ces « barbares », de ces « hommes de proie encore en possession d’une volonté intacte et d’appétits de puissance inentamés », prenant le dessus sur « des races plus faibles, plus policées, plus paisibles, des races soit commerçantes soit pastorales, ou sur de vieilles civilisations usées ». Nietzsche définit ainsi l’aristocratie comme la « caste des barbares ». Le trait commun de ces hommes de proie n’est pas seulement la force physique, mais également la force spirituelle. Ils sont « plus complètement des hommes (c’est-à-dire aussi, et à tous les niveaux, plus complètement des brutes) ».

Au contraire du barbare, l’homme civilisé, après avoir connu la vie urbaine, la richesse et la prospérité, s’accoutume à la servilité et à l’obéissance. Ibn Khaldûn le dépeint dans la Muqaddima comme un homme corrompu, dégénéré, « plus poltron qu’une femme allongée sur le dos », incapable de se protéger, de se défendre, ni d’attaquer. Il est alors destiné à subir la loi d’un peuple plus déterminé, doté d’un esprit de corps supérieur et issu de la civilisation rurale, habitué aux combats, aux privations et à la rapacité, s’imposant in fine comme une minorité dominatrice. L’avantage va toujours à celui qui a été formé à la plus rude école. « Dieu, souligne Donoso Cortès, donne toujours l’empire aux races guerrières et toujours il condamne à la servitude les peuples disputeurs. »

Ces hommes rompus à une vie de privation professent inévitablement le mépris du confort. Ils possèdent ce qu’Ernest Psichari nomme « l’orgueil de leur sang », puisque « c’est l’illusion de se croire supérieur aux autres qui fait accomplir les belles actions ». L’aristocratie est dotée d’une idée plus haute de ses devoirs, tend à s’imposer plus de charges. Plutarque raconte qu’après la prise de Carthagène quelques soldats présentèrent une jeune captive d’une grande beauté au commandant des troupes, Scipion l’Ancien, pour la lui offrir. Celui-ci aurait déclaré : « J’aurais été ravi de la prendre, si j’étais simple combattant, au lieu de commandant en chef. »

Ce qui importe à l’homme noble, ce n’est pas de vivre, mais, pour reprendre les mots d’Ernst Jünger, de « mener dans le monde une vie de grand style ». Et cela, l’homme noble y contribue en « aiguisant ses propres exigences ». Il connaît le prix du confort : « La condition d’animal domestique entraîne celle de bête de boucherie ». Pareillement Julius Evola constate que « les qualités maîtresses qui confèrent à un homme sa dignité d’homme s’éveillent souvent dans un climat de dureté, voire d’indigence et d’injustice, qui lui jette le défi et le met spirituellement à l’épreuve ». En revanche, elles s’étiolent presque toujours « quand on assure à l’animal humain le maximum de commodité et de sécurité et une part équitable de bien-être et de bonheur bovins ». Il conclut en citant Hegel « les périodes de bonheur (dans le sens de bien-être matériel et de prospérité sociale) correspondent aux pages blanches de l’histoire ».

Par ailleurs, l’idéal de l’homme noble ne saurait être, aux yeux de Julius Evola, celui, paroissial et petit-bourgeois, qui consiste à avoir « une maison et des enfants ». Il rappelle que le terme de « prolétarien », tiré de proles, implique l’idée de prolifération animale, et évoque ces « Ordres » où le célibat était la règle. Au contraire, il est bon que l’homme noble soit sine impedimentis, que rien ne l’attache à « cette institution bourgeoise qu’est la famille », puisque, selon Ernst von Salomon « des siècles de corruption ont rendu impossible de rétablir le clan ».

Un autre trait commun aux barbares est le mépris du travail. Qu’il s’agisse des Thraces, des Scythes, ou des Perses, nous conte Hérodote, « ceux qui apprennent les arts mécaniques et même leurs enfants sont regardés comme les derniers des citoyens ». À Sparte, « les femmes mêmes ne devaient ni filer ni tisser pour ne pas déroger à leur noblesse ». Dans Le Droit à la paresse, Paul Lafargue cite le cas des Bachkirs, ces pasteurs semi-nomades, qui répugnent de façon unanime aux travaux agricoles. Deux penseurs profondément aristocratiques, Platon et Xénophon, professent également le mépris du travail. Selon ce dernier, « les gens qui se livrent aux travaux manuels ne peuvent manquer d’avoir le corps altéré et il est bien difficile que l’esprit ne s’en ressente ». Quand à Platon, il traite avec mépris les marchands, « accoutumés à mentir et à tromper », qu’il n’accepte dans sa cité idéale que comme « un mal nécessaire ».

De fait, l’homme noble, comme Scipion, n’est « jamais aussi occupé que quand il a du temps libre ». Ses loisirs ne sont pas ces divertissements dénoncés par Quintilien comme impropres à l’instruction, « les spectacles, les exercices du champ de Mars, les dés, pour ne pas parler des siestes ou des banquets interminables ». Son temps libre, raconte Tite-Live, Scipion l’Ancien le consacre à « la lecture et à la palestre ».

Sans conteste, l’aristocratie se définit d’abord comme un type humain « guerrier ». Et selon Machiavel l’art de la guerre « est le seul art qui convienne à qui commande. » La compétence dans le métier des armes maintient ceux qui sont nés princes, et souvent fait monter à ce rang les hommes de basse extraction. À Rome, le cursus honorum comprend nécessairement l’apprentissage de la guerre. Aucun citoyen romain ne peut prétendre à une charge s’il n’a effectué dix ans de campagne. Néanmoins cet idéal guerrier n’est pas un idéal de caserne, il ne s’agit nullement d’une « casernisation de l’existence » mais de « valeurs guerrières » s’opposant à ce qu’Evola nomme la « civilisation du bourgeois et du marchand », à cette vie « sûre et conformiste à base de travail, de production, de sport, de cinéma et de sexualité ».

La foi des martyrs

Ces hommes supérieurs, étant des « barbares », ne sont ni des intellectuels, ni des érudits. Pour Julius Evola, « le “génie” et l’“intelligence” sont des idoles et des superstitions de l’époque bourgeoise, les mots d’ordre d’une civilisation de parvenus ». Le seul moyen de dépasser la bourgeoisie est de remonter jusqu’au monde qui, dans l’ordre hiérarchique traditionnel, se tient au-dessus des bourgeois, or « ce monde supérieur est formé de guerriers et d’ascètes, non de personnes de “génie” et d’intellectuels ». La tradition musulmane résume ce principe en une formule lapidaire : « Le sang des martyrs est plus précieux que l’encre des savants. »

Dans le Gorgias de Platon, le personnage de Calliclès brocarde les philosophes, ces intellectuels qui à ses yeux « méritent le fouet ». Effectivement, en fuyant le cœur de la cité et les « assemblées où les hommes se distinguent », en « passant toute leur vie dans la retraite à chuchoter dans un coin avec trois ou quatre jeunes garçons », ces hommes se condamnent à « n’être plus des hommes ». Confrontés à des individus d’une nature suffisamment forte pour secouer et briser les entraves de la morale bourgeoise, les intellectuels deviennent ce que Plotin décrit comme des « agneaux engraissés, devenus une proie pour les loups ». Ils sont dominés par des individus considérés comme inférieurs, dénués d’intelligence, puisque « barbares ». Or, suggère Plotin, « s’ils sont dominés par des inférieurs, c’est qu’ils leur sont inférieurs sous certains rapports ».

Comme Héraclite, selon qui « l’érudition n’enseigne pas l’intelligence », et pour qui « le savoir ne consiste qu’en une chose : reconnaître qu’une pensée gouverne toutes choses à travers tout », Julius Evola souligne l’importance et la portée d’une disposition de l’âme, d’une structure existentielle : la « vision du monde » (en allemand Weltanschauung). Or « celle-ci peut être plus précise chez un homme sans instruction que chez un écrivain, plus précise chez un soldat, un aristocrate ou un paysan fidèle à la terre que chez un intellectuel bourgeois, un professeur ou un journaliste ». Ainsi, selon Thomas d’Aquin, « il est à craindre l’homme d’un seul livre », cet homme dangereux, ce dogmatique qui n’a lu qu’un seul livre mais qui le connait à fond.

Dans Psychologie des foules, Gustave Le Bon dessine le portrait de ces hommes qui incarnent une foi résolue, de ces « grands convaincus » de l’histoire. Ce ne sont pas, le plus souvent, des hommes de pensée, mais d’action. Ils sont « peu clairvoyants, et ne pourraient l’être, la clairvoyance conduisant généralement au doute et à l’inaction ». Ce qui les caractérise, c’est « cette puissance formidable nommée la foi », capable de déplacer des montagnes, puisque « doter l’homme d’une foi, c’est décupler sa force ». En vérité, « les Pierre l’Ermite, les Luther, les Savonarole, les hommes de la Révolution, n’ont exercé de fascination qu’après avoir été subjugués eux-mêmes par une croyance ». Ils incarnaient la certitude d’un « Dieu le veut ».

Paoli disait en plaisantant de Napoléon qu’il était « taillé à l’antique », que c’était « un homme de Plutarque », raillant son étude appliquée des biographies des hommes illustres. Or c’est un trait commun à la noblesse de se référer à des modèles antiques afin de mesurer la qualité de sa conduite. « Nos ancêtres se sont succédé, de génération en génération, et grâce à leur vaillance, nous ont légué le souvenir de leur noblesse », clame Périclès sous la plume de Thucydide. Plutarque, dans ses Apophtegmes des hommes illustres, nous montre César pleurant en lisant les exploits d’Alexandre le Grand : « Lui, à mon âge, vainquit Darius, alors que moi, je n’ai rien accompli jusqu’à présent. » Un homme noble est avant tout l’enfant de la tradition. Selon Nietzsche, « le respect profond de la vieillesse et de la tradition, le préjugé en faveur des ancêtres et au détriment des nouvelles générations sont des traits caractéristiques de la morale des forts ».

Le monde moderne, ce monde passé de l’extrême barbarie à l’extrême civilisation, avec sa tendance à réduire à néant tout ce qui est « élémentaire », risque, danger, occasions de manifester sa force, son sens de l’honneur et son courage, n’est pas un milieu propice à l’éclosion des hommes supérieurs. Ce phénomène n’est pas nouveau. Les Romains considéraient déjà Scipion comme un homme dangereux. Dans Louis Lambert, Balzac illustre ce type d’homme à la fois éminemment supérieur et conscient de sa propre supériorité, mais contraint de subir les railleries de ses camarades de classe. Enfin Ernst Jünger décrit ces figures qui se révèlent incapables de vivre selon les critères de la civilisation bourgeoise : ainsi le poète, « qui se sent pareil au pétrel dont les ailes puissantes, crées pour la tempête, ne deviennent, hélas, plus qu’un objet de curiosité inopportune dans un milieu étranger, sans vent », et le guerrier, « qui semble n’être qu’un bon à rien, parce que la vie du marchand le remplit de dégoût ».

Selon Nietzsche, un autre trait distinctif de l’homme noble est son instinct de propreté : « Ce qui sépare le plus profondément deux hommes, c’est leur sens différent de la propreté, leur degré différent de propreté. Celui qui porte en lui le sens le plus exigeant de la propreté se trouve placé dans le plus étrange et le plus dangereux isolement, l’isolement du saint. Car la sainteté n’est rien d’autre que la suprême spiritualisation de cet instinct. » Aussi la figure du chef selon de Gaulle est intimement liée à une forme d’isolement, à un sentiment de solitude qui est « la misère des hommes supérieurs » : « De là ce je ne sais quoi de mélancolique dont se trouve imprégné tout ce qui est auguste : les gens aussi bien que les choses. Devant un antique et noble monument : “C’est triste !” disait quelqu’un à Bonaparte, et celui-ci : “Oui, c’est triste, comme la grandeur !” »

Combattre le bon combat

Julius Evola rappelle néanmoins le caractère avant tout spirituel du type aristocratique. Parlant de la chevalerie, il décrit notamment cette tradition islamique d’après laquelle il existe deux types de guerre : la « grande guerre sainte » et la « petite guerre sainte ». La grande guerre sainte appartient à l’ordre spirituel, elle est la lutte de l’homme contre les ennemis qu’il porte en lui-même. La petite guerre sainte est le combat matériel, la guerre livrée dans le monde extérieur. À propos de la guerre intérieure, Platon estime que « la victoire sur soi-même est, de toutes les victoires, à la fois la première et la plus belle, alors que le fait d’être vaincu par soi-même est de toutes les défaites la plus honteuse en même temps qu’elle est la plus laide ».

Bien plus qu’un amollissant repos, cette guerre est favorable à l’exercice de la vertu. Selon les termes du penseur chrétien Jean Cassien : « C’est encore en vue de notre bien que nos membres sont devenus un foyer de guerre. Nous le lisons chez l’Apôtre : “La chair convoite contre l’esprit, et l’esprit contre la chair ; ils s’opposent l’un à l’autre, en sorte que vous ne faites pas tout ce que vous voulez”. Ainsi, cette guerre qu’une disposition du Créateur allume en nous a d’une certaine manière son utilité : elle nous excite, elle nous force à devenir meilleurs ; et si elle venait à cesser, on lui verrait succéder une paix funeste ». C’est cette lutte intérieure qui fait que, selon Héraclite, « certains sont des dieux et d’autres des hommes, que certains sont des esclaves quand d’autres sont libres ». Les uns renoncent à la chair, et deviennent des dieux ; les autres renoncent à l’esprit, et deviennent des bêtes brutes. La guerre sainte est pour l’homme noble une occasion de manifester aussi bien son courage que cette « vertu que ne domine aucun maître ». Or « virtus », à l’époque classique, et même jusqu’à la Renaissance, ne signifiait rien d’autre que force. La supériorité de l’homme noble résidait dans la force de « combattre le bon combat », ce double combat dont parle Bernard de Clairvaux : « Contre la chair et le sang et contre les esprits du mal dans les espaces célestes. »