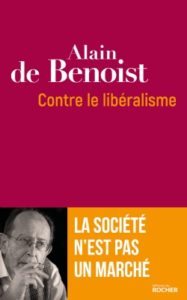

Alain de Benoist est écrivain et journaliste. Théoricien de la « Nouvelle Droite », il a participé à la fondation des revues Éléments, Nouvelle École et Krisis. La critique de la modernité, de l’ethnocentrisme, ainsi que la défense des autonomies locales sont au cœur de son œuvre prolifique (plus de 50 ouvrages et 3 000 articles publiés). Il vient de publier Contre le libéralisme aux éditions du Rocher, somme dans laquelle il revient sur les implications philosophiques de l’idéologie libérale qui domine nos sociétés depuis deux siècles.

PHILITT : Vous affirmez que libéralisme économique et libéralisme politique (ou philosophique) se superposent, mais vous mettez de côté les penseurs libéraux qui n’accordent pas une place centrale à la question économique, comme Aron ou Tocqueville. Dans votre introduction, vous dites que « l’étiquette de “libéral” ne suffit d’ailleurs pas à [les] définir ». Pourtant, ils appartiennent bien à une certaine tradition libérale. Le libéralisme anti-totalitaire d’un Aron et la critique de la tyrannie de la majorité par Tocqueville ne mettent-ils pas à mal la thèse de l’unité du libéralisme défendue par Jean-Claude Michéa ?

Alain de Benoist : Jean-Claude Michéa n’a jamais prétendu que toutes les formes de libéralisme sont une seule et même chose. Si tel était le cas, ce serait la diversité et la multiplicité des libéralismes qui deviendraient incompréhensibles. Il estime en revanche, et à juste titre à mon avis, que ces diverses formes ont des points communs essentiels, à commencer par une même conception de l’homme. J’explique dans mon livre que l’anthropologie libérale se fonde à la fois sur l’individualisme et sur l’économisme, et j’en avance les preuves. Il se trouve que ni Raymond Aron ni Tocqueville n’accordent une place centrale à l’économisme ni même à l’individualisme (au sens d’un individu non immédiatement social, dessaisi de ses appartenances, entièrement propriétaire de lui-même et recherchant en permanence son meilleur intérêt). Au lieu d’en conclure, à partir de ces deux cas-limites, que le libéralisme n’est pas intrinsèquement lié à l’anthropologie que je viens d’évoquer, il me paraît plus raisonnable d’en tirer, à l’inverse, la conclusion que ces deux auteurs n’appartiennent que de façon très marginale au libéralisme proprement dit (on pourrait d’ailleurs en dire autant de Pierre Manent).

Plusieurs ouvrages consacrés à Tocqueville le présentent d’ailleurs avant tout comme un conservateur (cf. aussi Bruce J. Smith, Politics and Remembrance, Princeton University Press, 2017, qui rapproche Tocqueville de « républicains » comme Machiavel et Burke). Quant à Aron, on sait l’influence que la philosophie allemande de l’histoire et la grande tradition sociologique (Weber, Simmel, Tönnies) ont exercée sur lui. J’ajoute qu’il n’y a évidemment pas besoin d’être libéral pour critiquer le totalitarisme ni même pour s’interroger sur la « tyrannie de la majorité » !

John Rawls, penseur libéral de première importance peu connu en France, que vous évoquez assez longuement dans votre livre, a défini sa « théorie de la justice » contre l’utilitarisme. On ne peut réduire non plus sa philosophie à un économisme. Sommes-nous là aussi en présence d’un libéral qui obligerait à raffiner la thèse de l’unité du libéralisme ?

La critique que fait John Rawls de l’utilitarisme n’a rien pour surprendre et n’incite certainement pas à « raffiner la thèse de l’unité du libéralisme ». L’axiomatique de l’intérêt est en effet tout autre chose que l’utilitarisme tel qu’il est exposé, par exemple, dans la pensée de Jeremy Bentham. Loin de justifier l’égoïsme, à la façon des libéraux, Bentham cherche au contraire à donner une assise rationnelle à l’altruisme. Selon lui, le devoir moral rationnel consiste à rendre maximale l’utilité de tous, cette utilité s’entendant comme ce qui diminue la peine et augmente le plaisir. Le cœur de son système tient dans cette formule : « le plus grand bonheur du plus grand nombre ». Il s’en déduit que l’on peut sacrifier un petit nombre d’hommes si ce sacrifice permet à un plus grand nombre d’individus de maximiser leurs intérêts en augmentant leur « quantité de plaisir ». Cette affirmation contredit à angle droit la théorie libérale des droits de l’homme, selon laquelle rien ne justifie qu’on entrave, supprime ou diminue la liberté d’un individu, fût-ce pour augmenter celle d’un plus grand nombre. Bentham estime d’ailleurs que les droits naturels n’existent tout simplement pas : « Là où il n’y a point de lois, il n’y a pas de droits. » Il fait en outre reposer la démocratie sur l’idée d’une souveraineté absolue des majorités, ce en quoi il se rapproche de Rousseau, mais s’éloigne complètement des libéraux.

Vous distinguez la « liberté libérale », que vous critiquez vivement, de la liberté tout court dont vous êtes partisan. Pouvez-vous développer cette distinction ?

Le libéralisme n’est pas l’idéologie de la liberté, mais l’idéologie qui met la liberté au service du seul individu. La seule liberté que proclame le libéralisme est la liberté individuelle, conçue comme affranchissement vis-à-vis de tout ce qui excède cet individu. Le principe d’égale liberté se fonde lui aussi sur le primat de l’individu, dans la mesure où celui-ci n’est plus considéré comme un être politique et social, mais comme un atome qui n’est par nature intrinsèquement lié à aucun autre. La liberté libérale se pose ainsi de manière abstraite, indépendamment de toute appartenance ou ancrage historique.

Fort heureusement, la liberté libérale n’est pas la seule façon possible de concevoir la liberté. On sait déjà, depuis Benjamin Constant, tout ce qui oppose la liberté des Anciens, comprise comme faculté de pouvoir participer à la vie publique, et la liberté des Modernes, définie comme le droit de s’en affranchir. Une autre manière de comprendre la liberté est la manière républicaine ou néorépublicaine, ce terme désignant ici la tradition politique qui va de Tite-Live et Machiavel (Discours sur la première décade de Tite-Live) jusqu’à James Harrington (Oceana, 1656), pour aboutir à des auteurs comme Quentin Skinner et John Pocock. Si pour les libéraux la liberté se définit comme ce qui échappe à toute interférence susceptible d’entraver les choix individuels, pour les républicains la liberté se définit comme « non-domination » et ne se restreint jamais, par principe, à la sphère individuelle : je ne peux être libre si la communauté politique à laquelle j’appartiens ne l’est pas. Cette conception, qui conçoit la société comme un champ de forces dont le cours n’est jamais donné à l’avance, implique évidemment le primat du politique, seul capable d’imposer et de garantir la liberté d’un peuple ou d’un pays. La liberté républicaine a le souci de la société en tant que telle, tandis que la liberté libérale l’ignore superbement.

Vous affirmez l’équivalence de trois termes : bourgeoisie, capitalisme et modernité. Pourtant, il existe bien des phénomènes modernes qui ne sont ni bourgeois ni capitalistes (le communisme). De même, il existe des phénomènes capitalistes qui sont antérieurs à la modernité (Sombart voit dans le développement économique de Florence au XIIIe siècle une première forme de capitalisme). Mais peut-être me direz-vous que tout dépend où l’on situe la naissance de la modernité ?

Il y a bien entendu quantité de phénomènes modernes qui ne sont ni bourgeois ni capitalistes ! Michéa dit lui-même à propos du libéralisme qu’il représente « la forme la plus cohérente du projet moderne, mais non sa forme exclusive ». C’est pourquoi je n’affirme pas l’équivalence de ces trois termes, mais leur concomitance : la modernité, née en partie de la montée des valeurs propres à la classe bourgeoise (à commencer par l’individualisme, qui a entraîné la désagrégation des solidarités naturelles, et l’obsession des valeurs marchandes, calculables et comptables), a fourni un cadre naturel à l’expansion du capitalisme. Cela ne signifie pas que le capitalisme n’ait pas des racines plus anciennes, parmi lesquelles on peut en effet citer les exemples fournis par Werner Sombart.

C’est en effet à Florence, au début du XIIIe siècle, que l’on trouve les premières traces de la comptabilité en partie double, dont la généralisation, associée à l’essor de la banque, marque une révolution commerciale où Sombart n’a pas hésité à voir l’acte de naissance du capitalisme moderne (et c’est aussi à Florence qu’apparaît le bimétallisme, consistant à exprimer le prix de l’or en argent). On pourrait aussi citer le Traité des monnaies (1358) de Nicolas Oresme, évêque de Lisieux et précepteur de Charles V, qui plaidait déjà pour une monnaie trouvant son seul fondement dans l’intersubjectivité des agents. Mais ce ne sont là que des racines, que l’histoire économique et l’histoire des idées permettent de découvrir. La modernité elle-même n’est pas tombée du ciel. Elle est apparue progressivement sous l’effet d’évolutions antérieures jusqu’au moment où elle a pris sa forme achevée. Il en va de même du capitalisme, qui ne surgit pas ex nihilo, mais ne se déploie véritablement dans toute sa force qu’à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle.

Le marxisme et le fascisme se sont construits idéologiquement contre la bourgeoisie libérale. Pourtant, vous expliquez que ces deux théories politiques n’ont pu aller au bout de leur raisonnement : le marxisme étant piégé par son économisme, le fascisme utilisant la bourgeoisie en radicalisant son conservatisme. Avez-vous identifié une idéologie politique qui soit, de manière cohérente, opposée à la bourgeoisie ?

De Proudhon et Sorel jusqu’à Illich, Christopher Lasch, Michéa, Baudrillard, Michel Freytag ou Serge Latouche, en passant par Sombart, Edouard Berth, Charles Péguy, Georges Valois, Jacques Ellul, Karl Polanyi, Georges Bernanos et bien d’autres, il ne manque pas de penseurs à partir desquels on pourrait formuler une idéologie politique rigoureusement opposée au libéralisme bourgeois. Si son heure n’est pas encore venue, c’est que l’idéologie libérale l’a jusqu’ici emporté, pour diverses raisons, sur ses compétiteurs. Mais après avoir atteint son apogée, cette idéologie me paraît être entrée dans sa phase de déclin. La crise de grande ampleur qui frappe aujourd’hui les démocraties libérales, la menace de dévalorisation générale de la valeur qui menace le système capitaliste, l’évolution de l’opinion, qui ne croit plus guère au progrès et commence à réaliser que « toujours plus » ne signifie pas nécessairement « toujours mieux », laisse prévoir des révolutions à venir.

Pour l’heure, on peut déjà enregistrer des tentatives localisées de mettre en œuvre des modes de vie différents dans des enclaves « libérées » de l’idéologie dominante. Ces tentatives sont de valeur inégale, mais peuvent annoncer des moissons qui ont commencé à germer. Nous traversons aujourd’hui une phase historique de transition. Nous voyons s’effacer un monde que nous avons connu, et parfois aimé (ou non), tandis que les contours de celui qui s’annonce commencent seulement à se dessiner. Le monde a vécu pendant des siècles, sinon des millénaires, sans le capitalisme libéral. Je suis convaincu qu’il pourra à nouveau vivre sans lui. L’histoire est ouverte.

En toute rigueur, peut-on sérieusement considérer le mouvement des gilets jaunes comme un mouvement antilibéral et antibourgeois ? La dimension « révolutionnaire » du mouvement est-elle condamnée par sa vision économique des choses (augmentation des salaires, de la qualité de vie, prix de l’essence etc.) ? Se libérer du libéralisme n’implique-t-il pas de changer radicalement de vision du monde (renoncer à l’économisme, au matérialisme, à l’individualisme) ?

Il faut prendre le mouvement des gilets jaune pour ce qu’il est : un phénomène brut, un mouvement spontané que personne n’a vu venir, alors que tout le laissait prévoir. Pour le décrire, j’emploierais l’expression de « populisme du peuple » (Vincent Coussedière), ce populisme qui ne s’identifie à aucun mouvement politique et qui s’organise en dehors des syndicats. C’est le parti de ceux qui n’ont pas de parti, le parti des victimes de la mondialisation, de ceux qui sont depuis des années victimes d’une triple exclusion politique, sociale et culturelle, de ceux que l’on a ignorés, humiliés, rendus invisibles et qui prennent la parole pour qu’on reconnaisse leur existence. Mouvement antilibéral et antibourgeois ? Pas consciemment sans doute, mais comment les classes populaires et les classes moyennes en voie de déclassement, qui sont encore porteuses de « décence commune » et savent qu’« il y a des choses qui ne se font pas », pourraient-elles se sentir solidaires d’une bourgeoisie libérale qui ne cesse d’afficher à leur endroit un véritable mépris de classe ?

Le mouvement des gilets jaunes a certes été porteur au départ de revendications « économiques », mais très vite celles-ci ont cédé la place à des demandes plus exigeantes (« Macron, démission ! », le référendum d’initiative populaire). Le réduire à une pure demande d’augmentation du pouvoir d’achat, à un simple « mouvement social » comme on en a tant connus, serait une erreur gravissime. Dans le passé, bien des jacqueries ont commencé avec de simples doléances fiscales, avant de se transformer en mouvements aux prolongements inattendus. Rappelons-nous la Boston Tea Party de 1773, qui annonça la guerre d’indépendance américaine ! Vous avez certes raison de dire que, pour se libérer du libéralisme, il faut radicalement changer de vision du monde. Mais on ne va pas reprocher aux gilets jaunes de n’avoir pas lu Nietzsche, Louis Dumont ou Baudrillard ! Leur mouvement est un formidable symptôme. Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, peut-être faudrait-il dire : une répétition générale.