Né en 1942, Jacques Abeille a dans un premier temps fréquenté les milieux littéraires surréalistes. Il se lance à partir de 1982 dans la rédaction de son premier roman, Les Jardins statuaires, qui inaugurera un cycle romanesque fantastique, le Cycle des contrées, avec des titres comme Le Veilleur de jour ou La Barbarie.

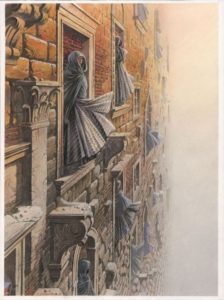

[Cet entretien, dont PHILITT reproduit de larges extraits, a été publié une première fois dans la revue La Corne de Brume en décembre 2017. L’entretien est illustré par les dessins de François Schuiten dont le travail a accompagné certains des écrits de Jacques Abeille.]

PHILITT : La quête des origines et de l’identité est un des fils conducteurs de votre œuvre. Dans quelle mesure ce mystère qui reste perpétuellement à éclaircir en a-t-il motivé l’élaboration ?

Jacques Abeille : Avec la question de l’identité, vous touchez au cœur de ma démarche. [Pour l’expliquer, je vais vous donner quelques exemples tirés de mon expérience personnelle].

Après des tribulations diverses dont je n’ai fini de démêler les fils que fort tard, je suis arrivé entre cinq et six ans chez un oncle, le frère jumeau de mon père, qui me prenait en charge. Mon père, officier dans la résistance, avait été tué par la Gestapo en 1944. J’étais depuis douze à dix-huit mois installé dans cette nouvelle famille quand il fut décrété que je devais appeler mon oncle « papa » et donner à ma tante le titre […] de « mamine ». Je devais désormais répondre à toute question sur mon milieu familial en déclarant que j’étais le fils de mon oncle et de ma tante. On exigeait donc de moi non seulement que je mentisse mais encore que j’acceptasse un rôle dans une sorte de comédie insoutenable car si, dans la quête d’affection éperdue où j’étais comme tout enfant dans cet âge tendre, j’étais tout prêt à aimer tout de bon cet oncle et cette tante du fait de leur âge […] et de diverses circonstances familiales ; ils étaient quant à eux hors d’état de me rendre de tels sentiments. Cela se traduisait dans mille détails de la vie quotidienne où une familiarité qui eût dû être banale était reçue comme scandaleuse. C’est âgé de plus de soixante ans que, par une conversation avec ma cousine, j’ai appris pourquoi mon oncle avait falsifié mon identité en fournissant aux établissements scolaires que je fréquentais des fiches d’état civil produits dans son propre bureau, fiches où j’apparaissais comme son fils. Ce faisant, il obéissait à une injonction de ma mère qui, résidant à une trentaine de kilomètres de la ville où mon oncle était en poste, trouvait scandaleux que je vécusse dans une telle proximité. Il fallait à toute force dissimuler ma présence.

Comme si cela ne suffisait pas, un autre mystère me tarabustait : pourquoi certaines personnes étrangères au cercle familial étaient-elles prévenues de la réalité ? […] Cette énigme ne pouvait avoir qu’une solution : j’étais un monstre qu’il fallait cacher. Je fis part de cette hypothèse à mon entourage et la violence des protestations qui accueillirent mon énoncé ne put que me confiner dans mes soupçons. Pour anticiper un peu, dans les affres de l’adolescence, ce monstre devint la Bête, non point magnifiée par le somptueux masque félin dont Jean Cocteau agrémenta le visage de son interprète préféré, mais telle que la décrit Madame de Villeneuve, c’est-à-dire encombrée d’une trompe hideuse. Il est plaisant, façon de parler, de voir aujourd’hui certaines militantes féministes hâtives s’acharner à relever dans mes écrits les traces d’un caractère résolument phallocratique quand je sais bien qu’on trouverait peu d’hommes aussi rebelles que moi aux valeurs viriles.

L’autre aspect de ma souffrance d’enfant venait de l’ambivalence des propos que tenait mon oncle sur mon père. […] On parlait d’un homme d’un orgueil monstrueux et d’un tempérament dominateur intransigeant qui n’hésitait pas à humilier ses proches au point de susciter des haines qui étaient peut-être la cause de sa mort. Car, à n’en pas douter, il avait été trahi. A l’évidence, il fallait me corriger d’un si funeste héritage et il n’était pas d’humiliation qu’on ne m’infligeât. Quant à ma mère, on la tenait ouvertement pour une gourgandine qui avait probablement abusé mon père.

Je ne pouvais résister à de tels assauts qu’en donnant à mes ascendants directs une dimension mythique. Mon père était en effet un héros surhumain qui avait atteint sa pleine dimension dans le sacrifice de sa vie. Quant à ma mère, il fallait qu’elle fût, comme lui, exemplaire. En conséquence, une femme à la conduite dissipée, une fille perdue, témoignait nécessairement d’une vertu bien plus haute que toute femme réputée vertueuse. En regard de ce monde idéal, il y avait celui de tous les jours au sein d’une famille où il était entendu que j’étais aimé et aimais en retour.

L’édifice était aussi fragile qu’harmonieux. […]

Il résultait fort clairement que non seulement j’étais un bâtard, ce qui ne va pas sans gloire, mais encore que je devais me tenir pour exclu du milieu social qui m’avait façonné, ne serait-ce que dans la langue que je pratiquais et continue de pratiquer. […]

Vous élaborez, dans Les Jardins statuaires, votre livre-phare, un monde dans lequel des jardiniers cultivent des statues qui croissent et sortent de terre comme des plantes. Pétrie de symbolisme, votre œuvre présente diverses métaphores au lecteur qui sera tenté de les déchiffrer pour percer le mystère de ce monde. Était-ce une volonté de votre part, dès le début, d’y inclure autant de mystère ?

J’ai trouvé souhaitable de vous dire à quel point vous êtes tombé juste en soulevant la question de l’identité et en ébauchant une typologie comme d’une hantise récurrente. Quand j’ai basculé, de la manière la plus inattendue, dans l’écriture romanesque en rédigeant au fil de la plume les Jardins statuaires, c’est une question que je ne me suis pas un instant posée. J’étais tout entier habité d’un tout autre souci. Je m’étais mis à écrire sur un petit cahier d’écolier avec la claire intention de développer une utopie : celle d’une civilisation artiste. Je me figurais donc disposer d’un concept dont je pourrais à mon gré développer les conséquences sous une forme métaphorique. J’étais donc dans l’illusion d’une maîtrise du sujet alors que j’étais en train de découvrir un fait que je puis aujourd’hui énoncer avec calme et que j’abordais à l’époque dans un état panique : fondamentalement, la métaphore n’est pas une figure de style dont on peut au besoin faire l’usage que l’on veut pour mettre au point un énoncé élégant et charmant. Ça, c’est le simulacre dont se prévalent les écrivains professionnels pour affirmer que leur talent est le fruit d’un travail assidu. Soit la thèse brillamment soutenue par Flaubert comme par Valéry ; ce dernier ayant toutefois la modestie d’admettre qu’au départ d’un poème, il y a tout de même quelque irréductible donnée dont le mystère reste entier. En tout cas, ce n’est pas ce que j’éprouve au terme de ma vie où il me faut admettre que la métaphore est une pensée autre que conceptuelle.

J’ai trouvé souhaitable de vous dire à quel point vous êtes tombé juste en soulevant la question de l’identité et en ébauchant une typologie comme d’une hantise récurrente. Quand j’ai basculé, de la manière la plus inattendue, dans l’écriture romanesque en rédigeant au fil de la plume les Jardins statuaires, c’est une question que je ne me suis pas un instant posée. J’étais tout entier habité d’un tout autre souci. Je m’étais mis à écrire sur un petit cahier d’écolier avec la claire intention de développer une utopie : celle d’une civilisation artiste. Je me figurais donc disposer d’un concept dont je pourrais à mon gré développer les conséquences sous une forme métaphorique. J’étais donc dans l’illusion d’une maîtrise du sujet alors que j’étais en train de découvrir un fait que je puis aujourd’hui énoncer avec calme et que j’abordais à l’époque dans un état panique : fondamentalement, la métaphore n’est pas une figure de style dont on peut au besoin faire l’usage que l’on veut pour mettre au point un énoncé élégant et charmant. Ça, c’est le simulacre dont se prévalent les écrivains professionnels pour affirmer que leur talent est le fruit d’un travail assidu. Soit la thèse brillamment soutenue par Flaubert comme par Valéry ; ce dernier ayant toutefois la modestie d’admettre qu’au départ d’un poème, il y a tout de même quelque irréductible donnée dont le mystère reste entier. En tout cas, ce n’est pas ce que j’éprouve au terme de ma vie où il me faut admettre que la métaphore est une pensée autre que conceptuelle.

Il fallut que j’eusse dépassé le milieu du roman pour m’apercevoir que, finalement, la contradiction était le moteur de mon écriture. Il suffisait que je posasse un élément pour que survînt, sinon son contraire, au moins une proposition différente : les statues sont en pierre et croissent spontanément. Donc il y a au moins un homme qui sculpte dans le bois puis, bien plus tard, un autre homme qui forge des statuettes de métal. Longuement, je décris un monde dont le trait culturel est l’art statuaire, donc il y aura un autre trait culturel : les livres dont la rédaction est infinie – comme celle du livre que j’étais en train d’écrire. […]

J’insiste ainsi sur le fait que l’interprétation aussi intelligible que j’énonce présentement est un résultat tardif et, pour ainsi dire, un produit, et non une conception qui aurait précédé la rédaction de mes romans. Car, en vérité, je ne savais pas où j’allais.

La preuve en est que je manquais tout à fait de rigueur en désignant comme métaphore conceptuelle ma conception initiale. J’eusse été mieux avisé si j’avais parlé d’allégorie, ainsi qu’on qualifie, par exemple, la caverne de Platon qui est l’illustration aussi pertinente que possible de son propos philosophique. Je puis donc dire en toute rigueur que, passant d’un développement conceptuel à un épanchement romanesque, je passais en fait de l’allégorie à la métaphore. Le premier résultat qui m’inquiéta fort fut qu’au lieu d’un texte bref, de trente à cinquante pages me figurais-je d’abord, je me trouvais engagé dans une rédaction sans fin. Autrement dit, un énoncé métaphorique ne se laisse limiter par aucune définition. Et pour cause : les Jardins statuaires étant la métaphore d’une civilisation artiste laisse envahir sa description de traits contradictoires. Il n’y a pas de frontières clairement dessinées au monde des jardins statuaires.

La preuve en est que je manquais tout à fait de rigueur en désignant comme métaphore conceptuelle ma conception initiale. J’eusse été mieux avisé si j’avais parlé d’allégorie, ainsi qu’on qualifie, par exemple, la caverne de Platon qui est l’illustration aussi pertinente que possible de son propos philosophique. Je puis donc dire en toute rigueur que, passant d’un développement conceptuel à un épanchement romanesque, je passais en fait de l’allégorie à la métaphore. Le premier résultat qui m’inquiéta fort fut qu’au lieu d’un texte bref, de trente à cinquante pages me figurais-je d’abord, je me trouvais engagé dans une rédaction sans fin. Autrement dit, un énoncé métaphorique ne se laisse limiter par aucune définition. Et pour cause : les Jardins statuaires étant la métaphore d’une civilisation artiste laisse envahir sa description de traits contradictoires. Il n’y a pas de frontières clairement dessinées au monde des jardins statuaires.

Or, la contradiction que j’ai montrée agissant dans le détail, est en fait au cœur du pressentiment qui fut l’argument de tout le livre : le minéral est le végétal ; les statues croissent ainsi qu’il est exposé dès le premier dialogue entre le narrateur et celui qui va devenir son guide. Ainsi n’est-ce pas seulement le narrateur anonyme qui est sans identité, puisqu’il est posé au départ que les choses ne sont pas ce qu’elles sont. Autrement dit, on est ici en présence d’une suite d’énoncés intelligibles et cependant insensés puisque le principe d’identité qui est au fondement de toute logique et des mathématiques, n’est pas opérant ou seulement de manière partielle […].

On ne sait trop à quel mouvement littéraire vous rattacher, où vous situer. Peut-on parler de récit allégorique ? Autobiographique ? Quelle est la part de l’expérience personnelle difficile qui a été la vôtre, du vécu dans cette œuvre ? N’y a-t-il pas corrélation entre le déficit d’identité dont vous avez souffert durant votre jeunesse et l’anonymat dans lequel se retrouvent plongés la plupart de vos personnages tout au long de vos ouvrages ainsi que leur passé nébuleux voire carrément tu ?

C’est cet écart à cette norme du langage – supposée universelle – qui rebute la majorité des lecteurs dont les plus bienveillants, en vain, s’efforcent de faire une lecture allégorique et finissent par abandonner l’entreprise car ils ne peuvent même pas établir de correspondance entre le signifiant (des images) et le signifié qui est un identifiant. Ainsi se trouvent-ils dans l’impossibilité de lire. Il va de soi que je ne m’inscris en aucune façon dans le courant des écrivains de l’absurde puisqu’il leur importe de démontrer qu’en l’absence de Dieu, la vie et le monde n’ont aucun sens. Pour ma part, dans un monde où la question de Dieu ou de quelque vérité transcendante qu’on voudra ne se pose même pas, j’évoque des vies et des faits qui peuvent n’être pas sans agrément et où le sacré, non pas justifié par quelque dimension surnaturelle mais en tant qu’émanation sensible de la terre, ne fait nullement défaut. Pas davantage ne songerais-je à me rattacher à quelque courant formaliste puisqu’à l’opposé, je suis un animiste qui croirait volontiers avec Gérard de Nerval qu’un « pur esprit s’accroît sous l’écorce des pierres. » En aucune façon, enfin, je ne me reconnais dans ce qu’on appelle l’autofiction ; si je veux bien reconnaître que ma condition de bâtard et les misères qui en découlent eurent une influence sur l’aventure de mon écriture, il n’a jamais été question pour moi de ressasser les menus faits de mon existence car cela m’eût ennuyé mortellement. Sans compter qu’inéluctablement, je serais confronté à des questions de forme que, précisément, j’ai éludées. Le narrateur à la première personne est le plus simple, le plus élémentaire moyen d’éliminer la question de la forme, tout simplement en ne la posant pas. L’écrivain tout-puissant, maître du monde qu’il a ourdi, est radicalement éliminé par un narrateur qui ne maîtrise nullement le monde où il est plongé et qui s’impose à lui comme le rêve subjugue le rêveur. On a beaucoup insisté, surtout avec la psychanalyse, sur la part de la mémoire dans le rêve, qu’il s’agisse de son matériau, les « restes diurnes », ou de la race de traumatismes anciens. Il s’agit d’une interprétation qui tâche à reconstituer une sorte de clair discours antérieur, voire précédent. La conséquence en est que l’inconscient sera qualifié de linguistique. C’est faire bien vite bon marché d’un caractère pourtant patent, le caractère visionnaire en quoi précisément il est étrange au rêveur. En d’autres termes, il est l’objet d’un déchiffrement allégorique et non accueilli comme une métaphore, c’est-à-dire, conformément à l’étymologie, une action qui porte au-delà. Si j’ai écrit pour suivre la voie du rêve, ce n’est certainement pas pour crypter des souvenirs lointains douloureux mais pour m’éloigner de moi et aller où je ne suis pas. Dieu plus que moi, je est l’autre (et ce n’est pas à Rimbaud mais à Nerval que je pense ici). Il en découle que, d’une certaine manière, ma pratique de l’écriture est une manière de m’approprier un état d’aliénation. Cà et là, il arrive qu’ayant cherché en vain quoi faire de moi, on tâche à faire rentrer mes livres, avec bienveillance d’ailleurs, dans la catégorie de l’héroïc fantasy. Je ne crois pas que cette hypothèse soit tout à fait pertinente. Il me paraîtrait plus exact de faire de moi un fou littéraire, étant entendu qu’à la différence de mes semblables, je ne me prends même pas pour un artiste.

C’est cet écart à cette norme du langage – supposée universelle – qui rebute la majorité des lecteurs dont les plus bienveillants, en vain, s’efforcent de faire une lecture allégorique et finissent par abandonner l’entreprise car ils ne peuvent même pas établir de correspondance entre le signifiant (des images) et le signifié qui est un identifiant. Ainsi se trouvent-ils dans l’impossibilité de lire. Il va de soi que je ne m’inscris en aucune façon dans le courant des écrivains de l’absurde puisqu’il leur importe de démontrer qu’en l’absence de Dieu, la vie et le monde n’ont aucun sens. Pour ma part, dans un monde où la question de Dieu ou de quelque vérité transcendante qu’on voudra ne se pose même pas, j’évoque des vies et des faits qui peuvent n’être pas sans agrément et où le sacré, non pas justifié par quelque dimension surnaturelle mais en tant qu’émanation sensible de la terre, ne fait nullement défaut. Pas davantage ne songerais-je à me rattacher à quelque courant formaliste puisqu’à l’opposé, je suis un animiste qui croirait volontiers avec Gérard de Nerval qu’un « pur esprit s’accroît sous l’écorce des pierres. » En aucune façon, enfin, je ne me reconnais dans ce qu’on appelle l’autofiction ; si je veux bien reconnaître que ma condition de bâtard et les misères qui en découlent eurent une influence sur l’aventure de mon écriture, il n’a jamais été question pour moi de ressasser les menus faits de mon existence car cela m’eût ennuyé mortellement. Sans compter qu’inéluctablement, je serais confronté à des questions de forme que, précisément, j’ai éludées. Le narrateur à la première personne est le plus simple, le plus élémentaire moyen d’éliminer la question de la forme, tout simplement en ne la posant pas. L’écrivain tout-puissant, maître du monde qu’il a ourdi, est radicalement éliminé par un narrateur qui ne maîtrise nullement le monde où il est plongé et qui s’impose à lui comme le rêve subjugue le rêveur. On a beaucoup insisté, surtout avec la psychanalyse, sur la part de la mémoire dans le rêve, qu’il s’agisse de son matériau, les « restes diurnes », ou de la race de traumatismes anciens. Il s’agit d’une interprétation qui tâche à reconstituer une sorte de clair discours antérieur, voire précédent. La conséquence en est que l’inconscient sera qualifié de linguistique. C’est faire bien vite bon marché d’un caractère pourtant patent, le caractère visionnaire en quoi précisément il est étrange au rêveur. En d’autres termes, il est l’objet d’un déchiffrement allégorique et non accueilli comme une métaphore, c’est-à-dire, conformément à l’étymologie, une action qui porte au-delà. Si j’ai écrit pour suivre la voie du rêve, ce n’est certainement pas pour crypter des souvenirs lointains douloureux mais pour m’éloigner de moi et aller où je ne suis pas. Dieu plus que moi, je est l’autre (et ce n’est pas à Rimbaud mais à Nerval que je pense ici). Il en découle que, d’une certaine manière, ma pratique de l’écriture est une manière de m’approprier un état d’aliénation. Cà et là, il arrive qu’ayant cherché en vain quoi faire de moi, on tâche à faire rentrer mes livres, avec bienveillance d’ailleurs, dans la catégorie de l’héroïc fantasy. Je ne crois pas que cette hypothèse soit tout à fait pertinente. Il me paraîtrait plus exact de faire de moi un fou littéraire, étant entendu qu’à la différence de mes semblables, je ne me prends même pas pour un artiste.

À vrai dire, je ne sais pas au juste ce qu’est l’art. Je comprends fort bien les analyses sociologiques et, en leurs fonds, politiques de Pierre Bourdieu sur le commerce des biens culturels qui en dépitent plus d’un sans que pour autant ils puissent leur opposer une fiction valide – en quoi je ne fais pas mieux.

Pour en revenir à votre question centrale que, bâtard sans lieu ni droit, j’ai été conduit à constituer, pour survivre, une utopie avec une grande persévérance dans le délire, cela relève de la causalité la plus pesante sans doute, mais ce ne sont pas seulement les origines de cette sorte de vocation qu’il convient d’examiner. Il faut accepter les deux dimensions du temps et prendre encore en compte les conséquences de la direction que j’ai choisie, soit, comme je l’ai dit en commençant, l’émergence d’une autre pensée.

S’adonner à l’écriture n’est-il pas pour vous animé par une volonté d’élaborer une œuvre d’art ?

À l’action de commettre des livres, Alfred de Musset voit trois mobiles : l’ennui, l’argent, la gloire. Vivre, alors que j’avais toutes raisons de mourir, me fut un souci suffisant à ne me jamais laisser le loisir de m’ennuyer. Jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, tirant désespérément le diable par la queue, je ne puis nier qu’il m’arriva, rarement, de songer à ces coïncidences invraisemblables qui font la rencontre entre un livre et l’état momentané de la sensibilité commune, mais un tel songe se dissipait dans le moment même où il prenait forme puisque mon ambition la plus tenace était que mes écrits dessinassent une sphère confidentielle. Quant à la gloire, je n’ai jamais pu m’en faire que la représentation d’une expérience très intime, tout à l’opposé de la notoriété. Si j’ai fait circuler mes manuscrits, ce fut pour obéir à l’injonction du livre qui cherchait à être. En tâchant de mettre quelque clarté dans l’idiosyncrasie qui me fait écrire, je me suis assez vite rendu compte que j’écrivais pour le livre lui-même. Entendez qu’assiégé de nébulosités turbulentes, je n’ai d’autre recours que d’en délinéer les formes sur le papier. Je me trouve très vite alors en présence d’un être qui demande à croître et dont il ne me reste plus qu’à me faire le serviteur en posant sans cesse la même question : « Livre, que veux-tu ? ». Cela me fut flagrant quand j’écrivais au fil de la plume mon deuxième roman, le Veilleur de jour. Je m’étais laissé dériver dans certains épisodes dont le livre refusait la présence comme de corps étrangers alors que pour moi, ils étaient tout à fait nécessaires au développement romanesque. Le début fut âpre à ce point que je dus me résoudre à regrouper ces péripéties scabreuses dans un recueil distinct, les Chroniques scandaleuses de Terrèbre. Je me représente un roman, et peut-être en va-t-il ainsi de tout livre, comme un organisme vivant dont les membres et les viscères sont faits de mots et de phrases. Le point final est l’indice que le livre et moi n’avons plus rien à nous dire. La publication est la seule manière que j’ai trouvée d’entériner une rupture, faute de quoi la situation deviendrait malsaine, le livre devenant une sorte de kyste inerte dont on ne peut savoir sur quels germes insanes il s’est refermé.

À l’action de commettre des livres, Alfred de Musset voit trois mobiles : l’ennui, l’argent, la gloire. Vivre, alors que j’avais toutes raisons de mourir, me fut un souci suffisant à ne me jamais laisser le loisir de m’ennuyer. Jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, tirant désespérément le diable par la queue, je ne puis nier qu’il m’arriva, rarement, de songer à ces coïncidences invraisemblables qui font la rencontre entre un livre et l’état momentané de la sensibilité commune, mais un tel songe se dissipait dans le moment même où il prenait forme puisque mon ambition la plus tenace était que mes écrits dessinassent une sphère confidentielle. Quant à la gloire, je n’ai jamais pu m’en faire que la représentation d’une expérience très intime, tout à l’opposé de la notoriété. Si j’ai fait circuler mes manuscrits, ce fut pour obéir à l’injonction du livre qui cherchait à être. En tâchant de mettre quelque clarté dans l’idiosyncrasie qui me fait écrire, je me suis assez vite rendu compte que j’écrivais pour le livre lui-même. Entendez qu’assiégé de nébulosités turbulentes, je n’ai d’autre recours que d’en délinéer les formes sur le papier. Je me trouve très vite alors en présence d’un être qui demande à croître et dont il ne me reste plus qu’à me faire le serviteur en posant sans cesse la même question : « Livre, que veux-tu ? ». Cela me fut flagrant quand j’écrivais au fil de la plume mon deuxième roman, le Veilleur de jour. Je m’étais laissé dériver dans certains épisodes dont le livre refusait la présence comme de corps étrangers alors que pour moi, ils étaient tout à fait nécessaires au développement romanesque. Le début fut âpre à ce point que je dus me résoudre à regrouper ces péripéties scabreuses dans un recueil distinct, les Chroniques scandaleuses de Terrèbre. Je me représente un roman, et peut-être en va-t-il ainsi de tout livre, comme un organisme vivant dont les membres et les viscères sont faits de mots et de phrases. Le point final est l’indice que le livre et moi n’avons plus rien à nous dire. La publication est la seule manière que j’ai trouvée d’entériner une rupture, faute de quoi la situation deviendrait malsaine, le livre devenant une sorte de kyste inerte dont on ne peut savoir sur quels germes insanes il s’est refermé.

Votre marginalité, comme vous le dites « à l’opposé de la notoriété », a-t-elle influé de quelque façon sur la publication de vos récits ? Comment vos œuvres ont-elles été reçues ? Il faut quand même préciser que le sort s’est quand même acharné sur la publication de vos ouvrages.

Je me suis toujours efforcé de publier ce que j’écrivais. Or, ce faisant, je me trouvais frappé d’ostracisme. Jamais aucun de mes livres n’a trouvé grâce au regard d’un comité de lecture. Ils n’ont jamais vu le jour que par des voies fort tortueuses et par les ricochets du hasard le plus improbable. Encore leur publication entraînait-elle à sa suite des catastrophes en série : faillites d’éditeurs prévenus en ma faveur, sinistres ravageant les stocks, morts même ou désastreuses réorganisations d’entreprise. Et comme si ne suffisait pas un tel mauvais sort, c’était l’éditeur lui-même qui, bien que chevronné, commettait quelque bévue. Je sais bien qu’une millénaire prudence, relayée ces derniers temps, par la psychanalyse recommanderait de ne pas incriminer le sort mais d’avoir la sagesse d’instruire son propre procès. Ce que je ne me privai pas de faire. Quelle faute ou, au moins, quelle erreur avais-je donc commise ? Force m’était de mettre en examen le caractère le plus évident de mon écriture : mon abandon à l’intempérance de l’imagination qui entraînait avec elle une négligence certaine dans son expression.

Je me suis toujours efforcé de publier ce que j’écrivais. Or, ce faisant, je me trouvais frappé d’ostracisme. Jamais aucun de mes livres n’a trouvé grâce au regard d’un comité de lecture. Ils n’ont jamais vu le jour que par des voies fort tortueuses et par les ricochets du hasard le plus improbable. Encore leur publication entraînait-elle à sa suite des catastrophes en série : faillites d’éditeurs prévenus en ma faveur, sinistres ravageant les stocks, morts même ou désastreuses réorganisations d’entreprise. Et comme si ne suffisait pas un tel mauvais sort, c’était l’éditeur lui-même qui, bien que chevronné, commettait quelque bévue. Je sais bien qu’une millénaire prudence, relayée ces derniers temps, par la psychanalyse recommanderait de ne pas incriminer le sort mais d’avoir la sagesse d’instruire son propre procès. Ce que je ne me privai pas de faire. Quelle faute ou, au moins, quelle erreur avais-je donc commise ? Force m’était de mettre en examen le caractère le plus évident de mon écriture : mon abandon à l’intempérance de l’imagination qui entraînait avec elle une négligence certaine dans son expression.

Si je veux être bien clair, il me faut préciser ceci : mon souci me venait des livres et c’est d’eux que me vinrent des ébauches de réponse. Ou encore, si vous préférez, mon utopie qui ne trouvait pas droit de cité avait atteint cependant une consistance telle qu’elle me dotait d’un point de vue sur le monde qui ne voulait pas la connaître. D’une certaine manière, mes écrits ont fait de moi une sorte de Persan semblable à celui que conçut Montesquieu. Mon premier sujet d’étonnement fut la foi aveugle que mes contemporains mettent dans la technique. Certes, il m’apparaît que, depuis 1945, c’est bien la seule région de l’activité humaine où l’on puisse encore parler de progrès avec quelque pertinence. Toutefois, à voir l’emballement aveugle, et peut-être catastrophique, de ce processus, il est permis de douter qu’il soit culturel. Au demeurant, à considérer la généalogie des objets techniques, on les voit bien plus semblables à l’évolution des espèces vivantes qu’aux produits d’une intelligence lucide. De la même manière que les biologistes à propos des crustacés parlent d’exosquelette, je remarquai qu’outils et machines pouvaient être non le fruit du génie humain mais d’exomutations de nature biologique.

Cela posé, je m’interrogeai sur les processus naturels dans le développement desquels je voyais non pas un enchaînement causal rigoureux mais un formidable gâchis d’où n’émergeaient que par hasard des résultats viables. Or, pour que survinssent de tels résultats, il fallait que se mît en œuvre non pas une stricte causalité mais au contraire des enclaves d’indétermination. Ce qui revient à retourner complètement le principe selon lequel qui peut le plus peut le moins et à admettre que ce n’est pas l’animal le mieux nanti ou, si l’on préfère, le mieux adapté qui serait en possession des plus grandes performances mais, au contraire, le plus démuni, l’homme, qui n’est en sorte qu’une grenouille géante. Je trouvai cette idée exprimée aussi bien chez Jean-Pierre Brisset (répertorié comme fou littéraire) que chez André Leroi-Gourhan, éminent préhistorien.

Cette marginalité dont on a parlé peut-elle être due également à une quelconque radicalité de votre pensée, à un certain iconoclasme (l’on pense notamment à votre production érotique) ?

En aucune façon il n’est question pour moi d’avoir raison de la pensée dominante. Je ne voudrais qu’attirer l’attention sur l’existence possible et la fécondité d’une autre pensée. L’une serait la pensée du sens, l’autre celle d’une certaine valeur de l’existence. Pourquoi ferais-je l’effort de mettre un pas devant l’autre (donner du sens) si mon existence ne vaut pas cette peine ? Si je suis une sorte de chaman, en quoi consiste mon efficacité symbolique ? En offrant des rêves à mes semblables, je ne profère aucune injonction, j’adresse à des interlocuteurs inconnus une parole maternelle qui, s’ils l’entendent, peut les confirmer dans leur existence, quelque misérable que soit notre condition. Alors peut-être ne serait-il pas vain d’écrire.

En aucune façon il n’est question pour moi d’avoir raison de la pensée dominante. Je ne voudrais qu’attirer l’attention sur l’existence possible et la fécondité d’une autre pensée. L’une serait la pensée du sens, l’autre celle d’une certaine valeur de l’existence. Pourquoi ferais-je l’effort de mettre un pas devant l’autre (donner du sens) si mon existence ne vaut pas cette peine ? Si je suis une sorte de chaman, en quoi consiste mon efficacité symbolique ? En offrant des rêves à mes semblables, je ne profère aucune injonction, j’adresse à des interlocuteurs inconnus une parole maternelle qui, s’ils l’entendent, peut les confirmer dans leur existence, quelque misérable que soit notre condition. Alors peut-être ne serait-il pas vain d’écrire.

Je n’ai guère arpenté qu’un versant de mes écrits, l’utopie et le cycle des contrées. Il y aurait à reparcourir l’autre versant, celui de l’érotisme avec mes écrits pornographiques, d’où se dégagerait plus clairement la dimension de l’autre en tant que porteur de désir. L’expression du désir est déjà une sublimation. Quand je survole tout ce que j’ai écrit, il me semble parfois que tout était animé par une révolte aussi désarmée qu’illimitée, la revendication éperdue de la place de l’autre, que je suis aussi et surtout.

Votre œuvre semble se libérer des liens de la banale réalité pour basculer dans un au-delà métaphorique, symbolique, que vous appréhendez entre autres par un usage particulier de la langue comme vecteur poétique.

Au fil de mes romans, j’ai renversé en rêvant à peu près toutes les opinions qui structurent nos pensées et nos actes, j’ai rejeté toute idée de vérité universelle, a fortiori le monothéisme, j’ai trouvé ridicule la séparation de l’âme et du corps dont Descartes fit une ontologie alors que ce ne peut être qu’une méthodologie. De même ai-je fait de la linguistique de Ferdinand de Saussure en considérant que l’arbitraire du signe est également méthodologique. J’ai renoncé à l’héritage du siècle des Lumières et des encyclopédistes (pensée techniciste) et montré enfin que la raison est celle du plus fort, donc un exercice de la violence et de l’oppression. Libérée de l’arbitraire du signe et de toute visée universelle, la langue retrouve l’objet sensible comme référent. Ce qui revient à dire que la langue n’est effectivement vivante que dans un terroir (une contrée) où elle circule irriguée par la dynamique de la ressemblance. La ressemblance surgit par la défaillance de la sensibilité humaine (nul prédateur ne s’y tromperait et ne prendrait pour un bison le relief de la paroi d’une grotte). C’est en le désignant comme ce qu’il n’est pas qu’on redouble la présence de l’objet, on le représente. Ainsi entre-t-on dans l’efficacité symbolique – la magie qui se confond avec la poésie.

Dans ce délire, tout se met en place, non sur la ligne d’un discours qui enchaînerait à la suite les uns des autres des concepts mais dans un tableau où rayonnent des formes, des figures de présences multiples. Telle est l’autre pensée.

La pensée métaphorique à laquelle je me suis livré tout au long de ma vie en restant fidèle à ma fantaisie que je me suis bien gardé de diriger.

Vous m’avez donné comme point de départ la question de l’identité. Je vous ai répondu pour commencer en traçant pour vous une brève et très sommaire autobiographie. Puis je me suis efforcé de vous faire sentir à quel point mes écrits romanesques étaient un effort pour me porter moi-même au-delà de l’histoire qui me constitue. Ce que veut dire exactement le mot métaphore. Ici a surgi l’opposition de la métaphore et de l’allégorie. Mes romans ne sont pas allégoriques. Dès lors, bien que continuant à tracer des mots, j’ai quitté, autant que faire se peut, la pensée conceptuelle qui ne peut se soutenir que d’une Vérité universelle – et peu importe qu’avec Platon on la désigne par les termes de Souverain Bien ou qu’avec Moïse on la nomme Dieu (qui est proprement innommable). Cette vérité est hypothétique et technique. A l’efficacité technicienne s’oppose l’efficacité symbolique. L’énigme de l’art s’éclaire, l’art authentique est magique. Ici la parole n’est pas discursive et démonstrative mais incantatoire. Elle ne prétend pas être convaincante. Le charme amoureux n’opère pas comme une démonstration mathématique. En même temps que folles, vous avez pu trouver attrayantes certaines idées que j’ai formulées comme émanant du développement de mes romans mais vous m’auriez bien mal entendu si vous les receviez comme une théorie car, en vérité (de cette vérité toute partielle et fragile qui a cours entre deux interlocuteurs et ne saurait faire loi), ce que je vous ai livré là sont des fragments du livre ultime que je n’aurai ni le temps ni la force de rassembler. Souvenez-vous, dans mon ouvrage la Barbarie, le professeur, de retour de sa longue chevauchée avec les barbares, n’a pas assez de recul pour en faire le récit mais il note les spéculations qui agitent ses pensées. Il n’y aura pas de fin mot et tout restera épars – passages de romans, réponses à des enquêtes, préfaces à des livres ou à des expositions, correspondance – ce sont les spéculations du maître sans nom.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.