Le voyage entrepris par Bardamu n’est pas celui du Michel de Gide, du Gilles de Drieu, du Patrice de Déon ou du Marcel de Proust, c’est à dire l’excursion d’un oisif tenu à l’écart du besoin, mais le chemin d’errances d’un nécessiteux ballotté entre emploi et chômage. Ainsi, plus que le roman de voyage que son titre laisse supposer, Voyage au bout de la nuit peut s’inscrire dans ce mouvement qu’est la littérature du travail née au XIXe siècle, mais en offre une vision éminemment plus pessimiste, qui tient de Schopenhauer, à rebours des attendus du progrès.

Bardamu, contraint de gagner sa croûte, va occuper successivement différents postes subalternes (soldat, employé, galérien, ouvrier à la chaîne…) dont Céline – en nous livrant les impressions de son personnage et en offrant la parole à ses collègues – va brosser une description accablante : tâches pénibles, ingrates, qui usent la santé et qui rapportent peu. La partie consacrée aux usines Ford est une des plus acerbes de l’œuvre, y travailler serait « pire que tout le reste ». L’ouvrier n’y est pas seulement exploité, sa nature va y être fondamentalement transformée, son humanité niée. Battu, « mis à poil », examiné, il est relégué au rang d’animal (tour à tour chimpanzé, brebis, mouche, bête, viande), réduit à une fonction de simple mécanisme. Ainsi, on a l’impression de lire une véritable critique sociale, gauchisante, notamment quand le héros relate ses rencontres avec ses employeurs qui ne sont que mépris pour le travailleur, prêt, comme Grappa, directeur de la Poudrière, à le sacrifier sur l’autel du profit, tandis qu’eux, infatués, gavés, fument des cigares en haut de forme. L’inhumanité de cette réalité ouvrière est rendue d’autant plus criante que Céline lui-même a été témoin, au cours de sa carrière, de l’indigence de ces professions.

En cela, Voyage au bout de la nuit emprunte au roman prolétarien. Mais s’il dénonce l’exploitation et l’aliénation des travailleurs, ce n’est pas au nom d’une quelconque conscience de classe (Bardamu est d’ailleurs étudiant en médecine) à laquelle il offrirait une tribune. C’est parce qu’il n’a pas le courage de supporter cette misérable servilité que Bardamu va chaque fois prendre la fuite. Mais lâches, ses collègues le sont tout autant. Aussi lucide que lui quant à leur condition, ils semblent toutefois s’en accommoder, renonçant à toute forme d’accomplissement par crainte de la nécessité. S’ils ont conscience d’être victimes de l’oppression des riches, les humbles, ces « couillons de la vie », subissent passivement cette injustice, préférant se soumettre à cet état de fait dans une hypocrisie pusillanime. Loin d’eux la noblesse que peut leur prêter un Zola. C’est ainsi que la bêtise dont ils font preuve va pousser Bardamu à les considérer avec dégoût, sentiment dont l’exacerbation est rendue dans la description bestiale de la scène d’accouchement sur fond d’alcoolisation. Bardamu se range lui aussi à la déshumanisation du travailleur, qu’il considère comme « un sous-homme », « un caniche ».

Désormais convaincu de jouir « d’une espèce de supériorité », Bardamu va achever ses études de médecine, espérant sortir de son marasme et parvenir à une certaine forme de liberté, tout du moins économique. Mais, malgré un titre de docteur bien « ronflant », il peine à gagner sa vie et n’obtient que mépris de la part de ses patients. Sa désillusion est amère, les positions dites privilégiés ne le sont en réalité pas plus que les autres. Ce constat était déjà perceptible dans l’évocation du comportement paranoïaque et monomaniaque de Grappa qui souffre d’une maladie mortelle et contre laquelle sa position ne peut rien. Bardamu constate au sein des professions intellectuelles les mêmes laideurs qu’au sein des milieux populaires : bassesse et lâcheté. Ses nouveaux collègues, tout en tenant un discours cynique et désabusé sur la réalité de leur condition, s’accrochent eux aussi à leur situation insatisfaisante, sans jamais le moindre élan pour échapper à leur médiocrité (excepté le directeur d’asile qui va fuir à son tour).

Le travail, une tare partagée par tous

Horreur des professions serviles qui ne sont qu’« une grande galère ou tout le monde rame à tour de bras », déception face aux soi-disant notables « dont il advient autant de ratés qu’à la sortie du Conservatoire », c’est moins la manière dont est accompli le travail qui est remise en cause dans le roman, que le travail dans son essence-même, laid, avilissant, qui ne rapporte jamais rien qui suffise à lui donner un sens. Fatigue physique pour les uns, qui a au moins la vertu de leur éviter de penser, décrépitude morale pour les autres, plus insupportable encore, car si le pauvre peut envisager l’espoir d’échapper à sa condition pour supporter sa situation, en regardant le modèle haï mais envié de son patron, pour ce dernier tout est déjà accompli, sans échappatoire, « toutes les envies vous sont passées ».

« Ils ne croient plus au bien-fondé de leurs activités respectives pour donner un sens a leurs vies. Ainsi le peuple serait, chez Céline, impuissant : apte aux coups de gueule mais profondément asservi a une idéologie du travail alors que les privilégiés s’avéreraient, pour parler comme Sartre, non pas révolutionnaires mais “révoltés”. Ils demeurent conscients de l’aliénation de leur condition, sans pour autant pouvoir y changer quoi que ce soit. » 1

C’est toute l’originalité de Voyage au bout de la nuit sur le plan de la représentation du travail. Se démarquant de la tradition des romans populistes ou naturalistes, qui font de l’aliénation du travailleur un problème de classe, résultant d’inégalités économiques et sociales, Céline en fait, par l’intermédiaire de Bardamu qui dresse un constat similaire ou qu’il se trouve sur l’échelle sociale, un problème structurel inhérent au travail lui-même. Tous, quel que soit leur rang ou le prestige de leur profession, semblent partager le même sort cruel, celui d’un travail qui n’est jamais plus noble que celui d’un « vers [occupé à] bouffer tout le temps les tripes » d’un monde moribond. Le système tout entier apparaît « dégueulasse », un système ou « Dieu […] compte les minutes et les sous ». L’homme a perdu sa grandeur et sa noblesse, le travail n’est plus un simple moyen permettant de se consacrer a la réalisation d’un but plus grand, mais une fin en soi, un culte stérile rendu au « Dollar, [ce] vrai Saint-esprit » dont les banques et les entreprises sont les temples. L’homme, dépourvu de toute grandeur et de toute noblesse, n’a plus ni présent, ni avenir.

Le langage célinien corrobore l’idée de cet avilissement partagé. Si l’omniprésence de l’argot, le ton d’apparence « oral-populaire » de l’œuvre peut sembler dans un premier temps accréditer l’idée selon laquelle Bardamu est un héros prolétarien et le Voyage une tribune de classe, c’est trop vite oublier que ce langage conjugue, parfois au sein d’une même phrase, ce parler grossier au plus-que-parfait du subjonctif ou à un vocabulaire recherché. Ainsi ce parler, pas tout à fait populaire, mais si peu châtié, est celui de tous les personnages du roman, y compris les privilégiés. Ce ton vulgaire, généralement associé aux opprimés dans l’imagerie du roman naturaliste ou populiste, quand il est repris par les bourgeois renvoie tout le monde dos à dos dans la fange l’ignominie. Inversant les propositions du célèbre mot de Céline, Sylvain David note que dans le roman le « professionnel n’est qu’un ouvrier mieux considéré »2 avant de se demander si, chez Céline3, le travail, plutôt qu’un problème social, ne serait pas une tare existentielle.

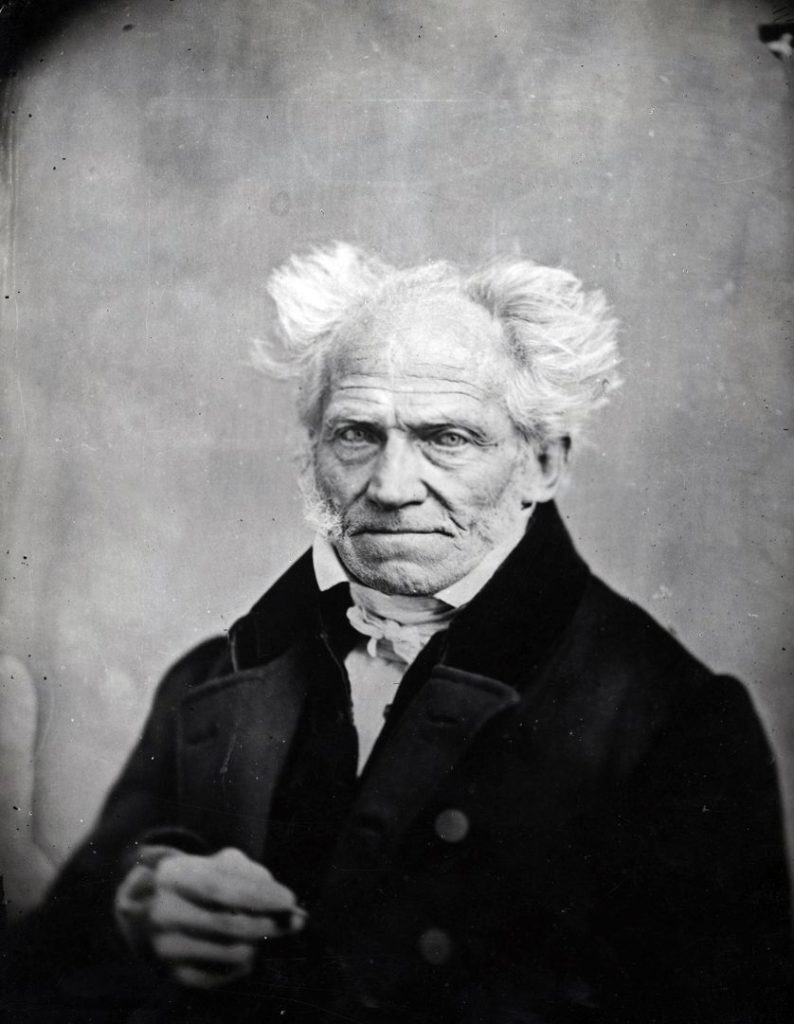

L’influence de Schopenhauer

On sait Louis Ferdinand Céline grand lecteur de philosophie, notamment de Schopenhauer qui va particulièrement influencer l’ensemble de son œuvre. Pour le philosophe allemand : « Ce qui fait l’occupation de tout être vivant, ce qui le tient en mouvement, c’est le désir de vivre. Et bien une fois cette existence assurée, nous ne savons qu’en faire, ni à quoi l’employer »4. Ainsi en va t-il du voyage de Bardamu qui, loin d’être linéaire, oscille entre deux phases perpétuellement renouvelées : la nécessité de trouver un moyen de substance, puis, une fois ce moyen trouvé, le besoin de prendre la fuite. Si on pense au pendule du philosophe qui balance entre la souffrance et l’ennui, chez Céline, plus pessimiste encore, souffrance et ennui sont des deux côtés du balancier, dans la faim et l’oisiveté d’une part, dans la fatigue et la lassitude de l’autre. Ainsi le voyage de Bardamu, à la fois fuite et poursuite, se révèle dans toute son inutilité, renvoyant au seul véritable voyage, celui où « il suffit de fermer les yeux, […] de l’autre côté de la vie », seule échappatoire capable de conjurer la vanité d’un monde où « tout […] est déception et fatigue ».

Une autre lecture, qui voudrait faire le lien entre le Céline de Voyage au bout de la nuit et le Céline de la fin des années 30 verrait dans cette représentation du travail une critique virulente de la modernité5. La lutte des classes et l’exploitation du prolétariat sont supplantées par la nature même du travail dans son acception moderne, industrielle. Ce caractère industriel, c’est-à-dire qui produit à grande échelle, s’applique alors aussi bien à l’usine qu’à la guerre qui rationalise le meurtre, à la colonisation qui pille aux dimensions d’un continent, souvent par le truchement des sciences. On constatera d’ailleurs que le monde paysan est le seul qui dans l’œuvre échappe à la verve célinnienne. Au-delà du caractère douloureux, ou tout au moins contraignant du travail, quelle que soit l’époque, ce que lui reproche Céline, c’est de ne plus servir à créer, à édifier, à projeter, mais à engraisser quelques uns au prix de destructions insensées et de l’avilissement de tous les autres. Ainsi le Progrès est un leurre, un prétexte intéressé que sert la technique et qui ne produit pour le plus grand nombre que dévastation et misère. Symbole de la modernité et incarnation de ce mythe du Progrès dans les années 20, les États-Unis et le fordisme apparaissent à Céline comme le comble de l’abjection (« pire que tout le reste »), ses grattes-ciel pour seule verticalité. Afin de s’en préserver Bardamu regagnera une Europe qu’il avait pourtant voulu fuir. Trop tard, elle ne tardera pas elle aussi à être gagnée par le vrombissement des Roaring Twenties. Ce voyage au bout de la nuit serait donc un voyage dans l’envers de ce monde né des Lumières dont Céline rejette l’héritage (« “Vive Diderot !” qu’ils ont gueulé et puis “Bravo Voltaire !” En voilà au moins des philosophes ! ). Pour Céline le progrès n’aura fait du monde qu’une immense « machine à broyer » dont l’homme est à la fois un rouage et la charpie immonde qui en sort. Bardamu aurait pu faire sien les mots de l’écrivain anti-lumière Thomas Carlyle :

« Pour moi l’univers était vide de Vie, de Propos, de Volonté, même d’Hostilité : c’était une machine à vapeur énorme, morte, démesurée, roulant, roulant toujours das sa morne indifférence, pour me broyer, membre par membre. Ô quel gigantesque, lugubre, solitaire Golgotha, quelle usine de Mort ! »6

Jean Chamaillet

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.

1 Sylvain David, « L’analyseur Bardamu. Représentation du travail et travail du texte. » Études littéraires 402

(2009): 43–56.

2 Ibid

3 « Le prolétaire est un bourgeois qui n’a pas réussi » Lettre à Élie Faure de juillet 1935

4 Schopenhauer, le Monde comme volonté et comme représentation

5 Vision que partage notamment Alain de Benoist, Léon Daudet ou Robert Brasillach qui a écrit : « Céline a commencé avec le voyage sa sombre vitupération d’un univers sans Dieu, et, en le faisant, il a prédit d’avance les catastrophes inscrites dans le ciel au-dessus de l’édifice vermoulu. Il fallait que quelqu’un se dressât pour dire non aux mensonges de notre civilisation et pour brosser d’avance les visions de l’Apocalypse. Le Voyage est une épopée noire, charbonneuse et souillée, où l’homme moderne est magnifiquement insulté par un poète au cœur forcené, qui n’a peut-être jamais cru qu’aux enfants. » En relisant le Voyage, Révolution nationale, Paris, 25 septembre 1943.

6 Thomas Carlyle, Sartor Resartus. Vie et opinions de Herr Teufelsddroeckh