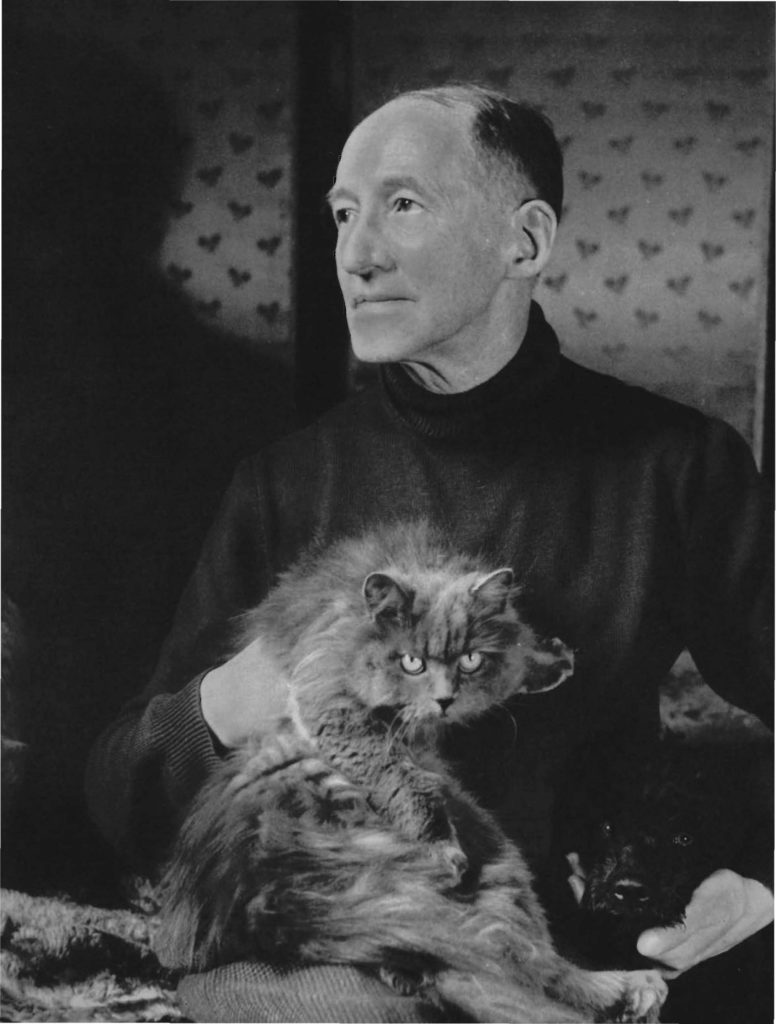

Christian Guillet, né en 1934 trop tard dans un monde trop vieux et trop las, résume à lui seul la tragédie d’un auteur sans lecteurs, ou si peu. Pendant quarante ans, il aura tenu le pari d’édifier une œuvre autobiographique exigeante et sans concessions sur soi-même et les autres, bâtie comme une cathédrale et motivée par la recherche inlassable de l’esthétique : le récit, au fil de neuf ouvrages de l’enfance aux débuts de la vieillesse, d’une vie banale transposée en œuvre d’art universelle et intemporelle. Lire Christian Guillet, écouter ses outrances, ses envolées et ses jugements tranchés, dont il tient pourtant à s’excuser dans la foulée, toujours soucieux du regard que l’on pourrait porter sur lui, c’est revivre une époque disparue, celle des grands débats sur la littérature à laquelle on pouvait encore tout sacrifier. PHILITT a rencontré ce dernier styliste, retiré de la société des hommes par misanthropie comme il aime à le dire, ou plutôt par dégoût d’un monde qui n’a pas su le lire.

PHILITT : Pour commencer par une citation, vous écrivez dans Au Nom du père : « Le meilleur de ce que [j’écris] me soulign[e] la misère de l’expression orale : votre présence purement physique ne préserve que le plus superficiel de vous-même. » Le processus de mise par écrit de l’existence réellement vécue, de l’oralité, semble avoir été le mot d’ordre, la motivation première de l’édification de votre œuvre. Pour quelle raison cette primauté de l’écrit sur le vécu et l’oral ?

Christian Guillet : Je n’ai aucun goût ni respect pour ce qui est oral. L’idée de conférence me rappelle le pire des défauts des Français, qui se targuent de parler la plus belle langue du monde et s’enorgueillissent de savoir la manier. Les conférenciers qui se complaisent à ce genre d’exercice n’espèrent qu’une chose : que leur public soit assez intelligent pour goûter toutes les formes qu’ils mettent dans ce beau langage, quitte à ce que leur discours soit complètement creux. L’oralité est un piège anti-littéraire. C’est la caricature ou la négation de la littérature qui va de pair avec l’improvisation, que je méprise car elle ne laisse pas la place à la subtilité. En revanche, l’écrit permet de mûrir sa pensée. Me relire sans jamais rougir de ce que j’ai écrit, voilà ce que j’ai tenté toute ma vie.

Votre œuvre est tout entière fondée sur l’expérience autobiographique sur quarante ans, de l’adolescent au sexagénaire, écrite sur l’instant (hormis le premier volume sur votre enfance) et non rétrospectivement, comme des mémoires, avec pour ambition « d’extraire de la vie l’art, la poésie ». Est-ce en cela qu’elle renouvelle le genre autobiographique ?

Tout à fait, et j’ai peu de devanciers dans cette entreprise. Je n’ai jamais voulu être fidèle à la réalité de mon existence mais bien plutôt aux émotions qu’elle me procurait. Je suis passionné exclusivement par l’esthétique, trop méprisée aujourd’hui. Je ne prenais du réel que ce qui m’inspirait, ce que je réussissais à transposer.

Peut-on dire que votre œuvre, par son respect du principe de « vérité, d’âpre vérité » stendhalien qui se doit de chercher les vérités essentielles, se rapproche après tout de Michel Leiris, dans L’Age d’homme, qui avait également noué ce pacte, en ne cachant rien et en suivant à la lettre un discours analytique ?

Je n’ai lu de lui que l’Age d’homme et la Règle du jeu. Je ne trouve pas le premier fameux ; en effet, Leiris tente de se dépeindre lui-même et fait un portrait physique qui se veut moral, ce qui est en soi une bonne idée mais dont le résultat n’est pas crédible. Par exemple, quand il décrit son opération des végétations à l’âge de quatre ans, on ne peut y accorder un quelconque crédit ! Je me demande s’il ne se moque pas du lecteur quand il prétend que cette opération l’aurait rendu misanthrope et marqué à vie car il aurait été trompé par ses parents et le médecin. Dans un livre plus tardif, il explique ses envies de suicide et raconte par le menu sa tentative ratée ; outre le fait qu’il a été loin d’être le seul à avoir conçu ces sombres pensées, il s’avère qu’il n’est jamais passé à l’acte pour de bon. C’est un homme qui se manque. Enfin, je n’y vois pas de recherche d’esthétique ; il se place beaucoup plus près du réel, qu’il veut justifier ou expliquer.

Pour tout dire, son ouvrage, L’Âge d’homme, fait penser aux fonds de tiroir d’un écrivain.

Tout peut-il être art ? Pour reformuler plus précisément, comment avez-vous sélectionné les événements de votre vie pour les transfigurer en instants poétiques ?

Ce sont des événements volontairement banals que je voulais universels et intemporels. Mais je ne les ai pas choisis. Mon idée était que ma vie que je retranscrivais sur le papier était également celle de tout le monde, sans coup d’éclat ou élément exceptionnel. Je devais donc veiller à isoler et préserver tout ce qui était banal. Par chance, il ne m’est rien arrivé d’extraordinaire au cours de ma vie, et j’ai en horreur ce qui se situe hors du commun. J’ai toujours fui l’anecdote et je me suis fixé comme principe de prendre tout ce qui se présentait, à la condition que ce dont je parlais m’eût au préalable inspiré et ému.

Je travaillais sur des notes que je prenais à chaud et que je rassemblais à froid pour en faire un récit fondé sur les sensations que je tirais de tel événement banal, donc capital à mes yeux, et à partir duquel je m’efforçais de développer de longs passages pour être exhaustif ; je pense ainsi à l’accouchement de ma femme et à la venue au monde d’un enfant, ce qui est le lot de presque tout le monde. De fait, certains lecteurs pourraient s’ennuyer à la lecture car ils ne ressentent pas le besoin qu’on leur décrive ce qu’ils connaissent déjà mais s’ils persistent dans cette opinion, la faute ne peut que m’en incomber car cela signifierait que je n’aurais pas été capable d’émouvoir.

Les situations sont des instruments esthétiques ; prenons par exemple l’épisode du vol du ruban dans les Confessions de Rousseau : il est extraordinaire que ce dernier élabore toute une analyse tant de la société aristocratique, qu’il éreinte, que de la façon dont il se considère par rapport à ce qu’il peut être en réalité, à partir de ce potin de concierge, de ce vieux ruban usé sans valeur et dérisoire. Cela, pour moi, représente le comble de l’art. Cette différence entre le presque rien et ce qui fait l’art le plus haut en matière autobiographique, c’est l’art suprême.

Tout donc peut être art, à condition que l’on soit inspiré.

« L’art réside moins dans l’œuvre que dans la quête de l’œuvre. » Il faut dire que pour vous, l’homme et l’écrivain sont intimement liés. Dès votre premier volume, la conscience de votre statut d’écrivain était-elle présente ?

Je suis issu d’une famille de la bourgeoisie intellectuelle, un univers pas forcément propice à l’effusion des sentiments. Je tendais à me retrancher sur moi-même et ne me connaissais pas alors comme écrivain, ce que je voyais plutôt à l’époque comme un espoir lointain. Puis le déclic a eu lieu à la mort de Léautaud en 1956, j’avais 22 ans. Je me suis mis à écrire et l’idée de publier m’est venue, à la relecture de certains de mes passages, quand je me suis rendu compte, par moments, que ce n’était pas mauvais. Cela me remplissait d’espoir mais, dans le même temps, je souffrais d’être seul et de ne pas pouvoir en parler autour de moi, au sein de l’environnement familial. Mon père, s’il avait su mes prétentions, m’aurait pris de haut et raillé. Il faut dire que lui et moi ne lisions que les grands classiques, ce qui pouvait être intimidant pour moi qui souhaitais me lancer dans un premier livre. Ce n’est que lorsque je l’ai achevé[1] et que quelques lecteurs professionnels m’ont affirmé que, s’il ne s’agissait pas d’un chef-d’œuvre en raison de mon inexpérience, ils y voyaient la promesse d’un futur écrivain véritable, que j’ai trouvé cette vocation qui devait définir par la suite toute mon existence. Mon livre était en effet mal ficelé et comportait de nombreuses erreurs de débutant, qui se corrigent au fil du temps, donc cela n’avait que peu d’importance. Mais il disait quelque chose de personnel, à savoir ceci : le personnage que je peignais devenait l’écrivain, en abolissant la distance entre celui qui écrit et celui qui vit. On a souligné en cela mon originalité.

Un paradoxe apparent : l’autobiographie est centrée sur soi, la personne qui écrit mais vous déclarez pour autant avoir un besoin affectif d’autrui, ce qui vous distingue par exemple de Montaigne le solitaire. Êtes-vous d’accord avec ce constat que, finalement, nous en apprenons davantage sur autrui que sur vous-même ?

Tout à fait. On m’a toujours dit : tu es un nombriliste odieux, tu ne parles que de toi ! Mais ce que je dis de moi représente moins de la moitié de mes pages. C’est surtout autrui qui est représenté à travers mes propres yeux. Une autobiographie, ce n’est pas un photomaton. C’est un regard volontairement faussé que je donne car il s’agit du mien.

Les personnages en deviennent presque fictifs. N’y aurait-il pas ici une « infidélité » au principe autobiographique au profit du romanesque ?

Comme beaucoup d’écrivains français, je suis volontiers portraitiste. Je me suis toujours gardé du comportement qui consiste à se mettre à une table et à se dire : aujourd’hui, je vais faire le portrait de tel personnage. Je n’ai jamais écrit qu’à partir des notes que je prenais au quotidien, dans des situations particulières (par exemple quand, alors modeste enseignant, je donnais des cours à mes élèves). Si je prends le personnage le plus important de mon œuvre, à savoir mon père, il ne m’est jamais venu à l’esprit de me dire que j’allais faire un portrait fidèle. Si j’avais cherché cela, je n’aurais rien trouvé. Le portrait de mon père est façonné à partir d’angles qui me venaient d’eux-mêmes et qui me laissaient une possibilité de transposition esthétique. Les autres personnes qui constituaient mon entourage mais qui ne m’inspiraient rien, je n’en parlais pas. Les portraits que je donne sont donc complètement subjectifs et cela s’applique à la plupart des personnages que je dépeins. J’ai par exemple décrit Marcel Jouhandeau, que je fréquentais dans les années soixante, selon les mêmes critères que j’appliquais à mon père.

On vous a souvent rapproché de Proust, qu’il s’agisse de votre style (fait de phrases longues, de vocabulaire recherché), de l’esthétique de la phrase ou de la primauté accordée aux sentiments. Pourtant, vous semblez récuser cette filiation et préférer vous réclamer de Rousseau, Chateaubriand, Flaubert, voire Jouhandeau. Pour quelle raison ?

Le vocabulaire recherché n’est pas tellement la spécialité de Proust. Seules certaines pages, peu nombreuses, montrent une recherche de mots spécifiques. D’habitude, il se promène dans un vocabulaire très classique et moi de même. Mais je cherche bien sûr à ce que ma phrase soit belle. Quand je parle d’esthétique, on me rétorque qu’il s’agit de style. Certes, le style est capital mais ce n’est pas que lui. Il finit, il peaufine une phrase mais on n’écrit rien avec du style seul : il faut avant tout trouver l’esthétique des personnages ou des situations. Par exemple, dans La Ballade des pendus, Villon exprime des sentiments pathétiques et les transpose en poésie, en esthétique.

« Puis çà, puis là, comme le vent varie,

À son plaisir sans cesser nous charrie,

Plus becquetés d’oiseaux que dés à coudre. »

Un autre vers est merveilleux par sa valeur irréelle et seulement poétique : « Jamais nul temps nous ne sommes assis. » Mais à cette époque-là, et cela sera valable jusqu’à Baudelaire qui a rendu poétique la mort des pauvres, il insiste sur le fait que les pauvres ne sont jamais assis tellement ils travaillent. « Nous ne sommes jamais assis », c’est de la pure esthétique car le pendu ne peut pas rêver d’être assis.

Prenons également la fable de La Fontaine, Le Savetier et le Financier ; le savetier empêchait son voisin de dormir, il reçoit de ce dernier une somme d’argent et finit par ne plus chanter, obsédé par son or. A la fin, il est tellement las de cette situation qu’il rend l’argent au financier. Mais cette situation est impensable : jamais un paysan désargenté ne se séparerait ainsi de son argent. C’est une situation purement esthétique d’imaginer qu’il va rendre l’argent ; pourtant, tout le monde accepte cette licence poétique. C’est bien le miracle de l’art qui intervient ici : vous faire accepter l’irréel.

Nous pourrions multiplier les exemples. Un dernier : dans le Sylvie de Nerval, quand la grand-tante prépare le déjeuner, le narrateur et Sylvie montent à l’étage et se vêtent des habits de mariage de leur parente, quand elle était jeune. Le génie de Nerval est très précis : il part du réel et se perd ensuite entre la mémoire et l’imaginaire et ces trois dimensions se mêlent et se brassent sans cesse ; nous sommes dans la folie complète et dans ce cas, le style est bien secondaire par rapport à la valeur esthétique des situations et des âmes.

Pour revenir à Proust, il y a pourtant une parenté évidente quand, dans Toutes les heures de la nuit (le volume consacré à votre découverte de la femme, votre éveil à la sexualité), des réminiscences vous font penser à votre amante Christiane : une odeur, un couple de danseurs, une femme qui secoue ses draps…

Je préfère me réclamer de Rousseau et Chateaubriand, et dans une moindre mesure de Flaubert, que j’adore mais qui se savait très inférieur aux deux premiers. J’ai beaucoup pratiqué Proust, que je connais parfaitement, dont j’ai parlé dans mon œuvre, et je sais bien qu’il m’est supérieur. Mais à mon avis, il est un bâcleur, Gide d’ailleurs le laisse entendre. Les beaux fragments restent rares dans son œuvre ; sur trois mille pages, j’en sauve cinq cents.

Je me considère très peu proustien. Quand il boit sa tasse de thé, c’est tout un univers qui s’ouvre, déjà passé. Dans mon cas, ce sont des sensations qui m’ont été procurées par ma sensualité érotique, mais il n’y a pas l’envergure proustienne.

Pour en rester à la question du style, vous écrivez : « Mon goût pour la syntaxe tentaculaire, insatisfaite, qui les fait se perdre en elles-mêmes et les rend adéquates aux démarches du cœur. La phrase courte cache un petit esprit. » Que traduit donc la phrase longue ? La complexité des sentiments, des différents états par lesquels on passe ?

C’est un jugement que j’établis imprudemment, donc c’est très subjectif. Il est certain qu’il y a des écrivains de grande valeur qui font des phrases courtes.

Votre œuvre, constituée de neuf livres (d’abord éditée chez Flammarion puis rééditée chez l’Âge d’homme sous le titre Œuvre complète), forme un tout. Comme vous le dites : « L’œuvre complète présenterait au fur et à mesure la vie complète d’un seul homme, qui aurait été à lui-même sa création personnelle, et dont on suivrait passionnément toute l’évolution. » Deviez-vous conduire cette entreprise jusqu’à mettre par écrit votre propre mort ?

Je considère n’avoir écrit qu’un livre, c’est pour cela que j’ai insisté auprès de l’Âge d’homme pour qu’on écrive « œuvre complète » au singulier.

Mon dernier ouvrage, Chapelle ardente, publié en 1998, s’achève avec la mort de mon père et les débuts de ma propre vieillesse. On m’a reproché de ne pas continuer mon récit jusqu’au bout. J’avais pourtant pensé écrire un dernier livre sur ma vieillesse ; or, je me suis rendu compte que ce n’était pas possible. Je voulais y intégrer ma vision de l’art d’être grand-père. Le problème étant qu’avec mes petits-enfants, le schéma que j’avais connu avec mes enfants se reproduisait à l’identique. Ces impressions que j’avais ressenties une trentaine d’années avant comme père se sont retrouvées chez le grand-père, mais affaiblies et moins nombreuses.

Je voulais narrer également le processus du vieillissement. Or, à partir de quarante ans, il commence très lentement et il est d’une telle lenteur que je trouve difficile pour un écrivain de l’arrêter avec des mots et des phrases. Il ne m’a donc pas semblé justifié d’écrire beaucoup à ce sujet et je n’aurais rien apporté de neuf. J’ai néanmoins évoqué ce sujet dans ma correspondance, mais à la vérité, je ne me sentais plus inspiré après le tome IX. J’étais quelque peu écœuré par l’absence de lectorat, qui condamne l’écrivain à prêcher dans le vide. Entendons-nous bien, je ne regrette pas du tout d’avoir consacré ma vie à cette œuvre et d’y avoir « sacrifié » à peu près tout. J’ai compris que la seule chose intéressante pour moi était de transformer ma vie en œuvre d’art. J’y ai réussi à peu près, même s’il manque le dernier acte. Mais je n’ai pas pu rassembler un grand nombre de lecteurs ; tout au plus ai-je pu compter une trentaine de lecteurs littéraires d’exception (parmi lesquels Jouhandeau, Pascal Pia, Matthieu Galey, Marcel Arland, Jacqueline Piatier, Pol Vandromme, Pierre Sipriot). Si je pense faire partie des meilleurs écrivains de mon époque, celle-ci est très pauvre, il n’y a donc aucune gloire à en tirer.

Je n’ai pas d’inédits. Je souhaitais une anthologie, ce qui a été fait, et j’ai publié ma correspondance sur l’insistance de mon éditeur, à qui je porte une grande reconnaissance car j’étais l’écrivain invendable par excellence.

Vous goûtez en effet très peu la littérature contemporaine. N’y a-t-il rien à sauver dans la littérature aujourd’hui ? Ne s’agit-il pas d’une posture trop radicale ?

Je ne vois aucun auteur à l’heure actuelle qui ait un cœur ou une âme qui apporte quelque chose de nouveau. S’il y a des arts où l’on peut faire semblant d’être vivant, ce n’est certainement pas la littérature car nous avons tellement brillé sous tous les angles dans ce domaine que le cycle arrive à son terme. Nous avons quand même eu la première littérature du monde pendant cinq siècles. Mais aujourd’hui, nous croulons sous le matérialisme. L’idéalisme qui s’exprime par la religion tend à disparaître et la littérature, qui est quelquefois la fille de la foi, l’accompagne dans cette disparition. Si l’on prend l’exemple de l’amour : celui que porte les hommes pour les femmes était jadis nourri d’un idéalisme qui a inspiré la littérature. La sacro-sainte virginité biblique, qui représentait l’alpha et l’oméga de toute relation sentimentale, n’existe plus, car nous sommes victimes de l’injonction à la satisfaction immédiate du désir. Tout cela ne prédispose pas à une inspiration amoureuse.

On peut trouver également d’autres raisons à cette disparition de la littérature, dont nous avons emprunté la pente descendante depuis cent ans ; ainsi, l’essor du journalisme, qui est à l’opposé de la littérature. Nietzsche, qui ne se trompe jamais, disait bien que l’Europe périrait par le journalisme. Ou bien la médiocrité de l’enseignement. Songez qu’avant les années soixante, les élèves, de la cinquième à la terminale, devaient lire des pièces de Racine, Corneille et Molière, du premier au 2 000ème vers. C’était un très bon départ pour se forger une culture et apprendre à être un lecteur. J’en ai bénéficié, même si je me suis construit en grande partie en autodidacte sur l’aide de mon père. Il m’a nourri culturellement et je l’ai nourri en retour, une fois devenu écrivain.

Est-ce radical ? Oui, mais la réalité est radicale. Il y a certes quelques écrivains qui s’attardent encore, comme moi, mais qui ne font plus rien de nouveau. Qu’ai-je apporté de mon côté, hormis l’obsession pour l’esthétique dans l’autobiographie ? Cela est malheureusement passé inaperçu. Et il n’y a plus de lecteurs…

Vous appréhendez le monde et la réalité par la lecture. Ce filtre vous est-il nécessaire pour transposer la réalité en expérience littéraire ?

Oui et cela depuis l’adolescence. Jusqu’à la puberté, j’ai été un crétin fini et un garnement cruel. Mais après la puberté, mon instinct créateur s’est révélé et tout est allé très vite. Je me définissais d’abord comme un lecteur et je pratiquais la lecture littéraire à outrance. Mon ambition consistait dans un premier temps à devenir un lecteur de qualité connaissant la littérature française. Tout le reste, je le subissais à regret : j’ai toujours détesté le sport et mes camarades et je trouvais mes professeurs très primaires. Tout me lassait donc, sauf la lecture.

Mes parents s’inquiétaient de voir que je ne m’intéressais qu’à cela. Comme je l’ai dit, nous avions, mon père et moi, une haute idée de la lecture et ne fréquentions que les grands classiques.

Vous portez un amour excessif, et donc par ce côté ponctué de soubresauts, à votre père. Son personnage et la relation que vous avez eue avec lui sont romanesques. Peut-on dire qu’il est, peut-être davantage que vous-même, la clef de voûte des neuf volumes de votre autobiographie ?

Il est possible que sans lui, je n’aie pas pu construire mon œuvre, même si certains aspects lui restaient inaccessibles. Il ne s’intéressait qu’à l’esthétique, non aux idées.

J’ai subi de nombreuses critiques, dont parfois de la part de lecteurs du plus haut niveau ; certains me disaient : il y a les pages sur votre père, qui sont très belles, qui vous dépassent même, et il y a le reste. Quand je parle de mon père, je suis au-dessus de moi-même. Un lien fort nous unissait, ce qu’il n’hésitait pas à affirmer, par manque de tact, devant des tiers et ce qui me gênait considérablement. Il était d’une complexité sans nom et aurait fait un bon patient pour Freud.

Cela nous a conduits à une relation faite d’excès. Vers l’âge de 18 ans, j’ai lu ce passage de La Vita Nuova de Dante : « J’ai posé les pieds en ce point de la vie au-delà duquel on ne peut aller en gardant l’idée de revenir. » Il écrit cela dans un contexte de joie, en pensant à Béatrice. Je me suis dit que cela pouvait convenir à tout sentiment extrême et que je garderais ce passage pour évoquer la mort de mon père, dans mon dernier volume.

On note aussi une espèce de rapport ambigu avec la femme qui reste un mystère, « amoureux perpétuel mais jamais amoureux, je m’intéresse à la femme en sa constante absence ». Pouvez-vous expliquer ?

C’est un côté romantique qui montre une fois encore que je ne suis pas fait pour la réalité. Je dirais presque d’une femme qui m’intéresse que sa présence me gêne. Je l’aime davantage quand elle est absente. La sensualité, voire la sexualité, peut m’intéresser à partir d’une notation des désirs ; l’acte en lui-même m’attire moins. Là encore, je n’ai pas de regrets ; je me suis moins sacrifié que consacré, car je me sentais porté vers l’art. Mais il faut travailler énormément et vivre le crayon en main ou dans la tête, ce que j’ai fait pendant quarante ans. Quand je fréquentais une femme, je pensais tout de suite à ce qu’elle allait me procurer pour mon œuvre, en la contemplant en peintre, sans la représenter en toute fidélité. Dans le cas contraire, elle ne m’intéressait pas.

La conception du temps qui passe est l’une des thématiques de l’œuvre : fuite du temps, du jeune qui devient soldat, puis mari, père et enfin grand-père. Comment rétrospectivement, l’homme mûr juge-t-il son œuvre de jeunesse ? Avez-vous vu une évolution dans votre style ?

Comme je vous l’ai dit, je suis très sévère sur la personne que j’étais enfant. À partir de la puberté, j’ai été idéaliste. Vous parlez de la fuite du temps, mais je l’arrêtais et l’agrippais pour en tirer quelque chose qui existe et qui est toujours là.

C’est le décès de mon père qui a marqué ce coup d’arrêt ; j’écrivais pour lui.

« Mes goûts sont opposés à ceux des temps modernes. » Cela met en évidence votre méfiance, voire votre hostilité, à tout ce qui définit notre modernité : exhibitionnisme des sentiments, combat contre les valeurs traditionnelles de l’hérédité, de l’immuable, au profit d’une mode par définition sans cesse changeante. Cela n’a-t-il pas accentué un certain mépris aristocratique vis-à-vis de la société de l’instant, d’une littérature vite composée et tout aussi vite consommée ?

Une mode n’est belle que lorsqu’elle est démodée. Je porte une véritable préférence pour le désuet, qui a un vrai charme.

Les auteurs qui trouvent l’inspiration de leurs livres dans l’actualité seraient furieux d’entendre dire qu’ils ne font pas de l’art. Cette littérature nourrie d’actualité se prétend aussi artistique qu’une autre. Or, on constate, mais il s’agit de mon avis, qu’il n’y a pas un seul livre de valeur qui ait été inspiré de l’actualité. Si les grands écrivains ont pu y avoir épisodiquement recours, cela constitue la partie la plus faible de leur œuvre.

Ceux qui s’intéressent à l’actualité n’ont rien à dire par eux-mêmes. Il n’est pas normal de chercher son inspiration à l’extérieur de soi. L’écrivain doit rejeter l’extérieur, s’isoler et s’inspirer de lui-même, de sa vie et de ce qu’il sent. C’est une aventure intérieure et individuelle, et non collective. On peut s’arrêter sur Malraux, à qui je ne voue aucune estime. Je pense en effet qu’il n’a jamais été écrivain. Il a écrit sept romans qui lui ont servi d’instruments pour assurer sa notoriété d’homme, ce qui est la démarche inverse de celle de tout écrivain authentique, qui souhaite la notoriété de son art et non de sa personne. Dans L’Espoir, son ouvrage sur la guerre d’Espagne pour laquelle il s’est impliqué durant peu de mois, il n’y met rien de lui-même. Il a écrit ce livre à toute vitesse pour être le premier à traiter de ce sujet et pour être sûr d’être lu, car il s’agissait alors d’un thème d’actualité. Il a d’ailleurs récidivé avec son film Espoir, sierra de Teruel. Mais qui, aujourd’hui, lit L’Espoir ? Il ne passe pas l’épreuve du temps, il est bâclé et n’a aucune solidité. L’actualité en littérature assure un grand succès dans l’immédiat, mais lasse rapidement et varie sans cesse. Le sujet traité à l’instant t n’intéresse alors plus personne, car il ne présente pas de caractère intemporel et universel.

Barrès, qui, lui, avait la stature d’un grand écrivain esthète s’est compromis dans cette polémique sur l’Alsace-Lorraine, car il voulait être lu du grand nombre. Mais qui lit encore Colette Baudoche ? L’Alsace-Lorraine n’intéresse plus personne depuis qu’elle est redevenue française. Il s’est aussi mêlé d’actualité avec l’affaire Dreyfus, il a été le drapeau des antidreyfusards mais là encore, il s’est perdu dans cette actualité qui a multiplié, et très momentanément, ses lecteurs non littéraires ; la punition est toujours implacable : pas d’audience posthume pour les œuvres engagées. Quant au cinéma, le seul des films de Chaplin (à qui je voue une admiration sans bornes) qui soit engagé, Le Dictateur, est celui qu’il a fait parce qu’il n’avait plus rien à dire sur Charlot, prodigieux mythe intemporel et universel.

Vous vous élevez également contre la littérature engagée. Vous êtes un écrivain anti-sartrien par excellence.

J’estime que Sartre n’est pas un artiste mais un universitaire. Il a lu les grands livres et a voulu être un grand écrivain, mais n’y est jamais parvenu. Il s’est aveuglé dans Les Mots, que je peux juger en tant qu’autobiographe. « Jupiter aveugle ceux qu’il veut perdre ». Sartre a révélé sa nullité ici. Son livre, dont le titre m’exaspère, est très scolaire et révèle des réflexes d’instituteur : « Première partie : la lecture ; deuxième partie : l’écriture. » Il n’a rien à dire sur la pauvre jeunesse qu’a été la sienne. C’est un livre d’une faiblesse incroyable.

Bien que vous soyez contre l’idée de toute littérature engagée, il vous est arrivé de manifester votre soutien à De Gaulle juste après Mai 68 et vous le relatez dans votre autobiographie. N’avez-vous pas dérogé à vos principes ?

J’ai ressenti une hostilité vivace et un mépris profond pour tout ce qui concernait Mai 68. Si je porte une passion pour mon pays, du Moyen Âge à 1920, je ne peux que constater qu’il n’a fait que dégénérer depuis. J’en suis attristé et j’en veux aux responsables de cette faillite, qui sont ouvertement les apôtres de l’inversion des valeurs immémoriales. Mai 68 a été monstrueux d’imbécillité et, face à cela, je n’ai pas pu ne pas sortir de mes gonds. Je suis très misanthrope et cela a nourri mon dégoût de l’humanité. Mai 68 est une révolution qui s’est transformée en clownerie et qui a crevé comme un ballon. Pourtant, cet événement a entraîné l’incendie dans tous les domaines, ce qui en fait une vraie révolution. C’est un mélange très extraordinaire de nullité et d’efficacité dans la destruction des valeurs.

On remarque des jugements très tranchés sur des écrivains installés, des sommités littéraires, comme Céline.

Pour Céline, qui a réalisé également une sorte d’autobiographie, j’estime que la place qu’on accorde à ses livres est disproportionnée par rapport à ce qu’il fut en tant qu’écrivain. Après Mort à crédit, toute sa production littéraire s’inspire de ce qui fait l’objet d’un scandale dans sa vie, phénomène très rare, qui lui permet de surenchérir sur le bénéfice ininterrompu du scandale ! Les sources de scandale sont toujours des aubaines pour les écrivains ; tel Gide quand il avoue son homosexualité, c’est à partir de cette révélation qu’il a été énormément lu. Céline a fait l’objet d’un scandale à partir de 1936 jusqu’à sa mort. À partir de là, on l’a placé sur un piédestal. On ne peut pas nier qu’il ait inventé un style, mais j’ai expliqué en quoi c’est un procédé, un style réducteur, qui ne peut exprimer que des choses dérisoires, qui se résume à des phrases de cinq mots. Céline n’est pas un Proust.

[1] Le Rouge au front, Flammarion, 1959

Nos remerciements s’adressent au regretté Bernard Baritaud, de la revue La Corne de Brume, pour son intérêt porté à l’œuvre de Christian Guillet, à Dimitri Laurent et à Juan Asensio pour ses nombreux articles consacrés à Christian Guillet et que vous pourrez retrouver sur le blog Stalker.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.