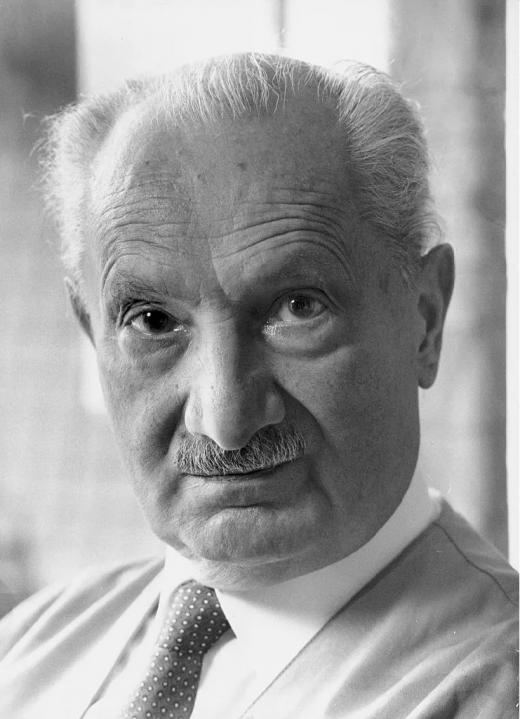

Si l’on pouvait croire achevée l’édition de l’œuvre déjà monumentale du plus lu des philosophes français récents, Brieuc Gérard vient de proposer au Seuil la publication d’un écrit inédit : Penser, c’est dire non. Dans ce cours magistral professé en 1960-1961, Jacques Derrida, dissertant auprès de ses étudiants sur une phrase du philosophe Alain, pose les prémisses d’une philosophie déconstructive qui invite à repenser la négation non pas comme une affirmation contraire, mais comme le contraire de toute affirmation.

Il est des éditions posthumes qui ne présentent qu’un intérêt secondaire au regard de l’œuvre déjà connue de leur auteur. Tel n’est pas le cas de ce cours rédigé par Derrida en 1960. On ne saurait le réduire à sa seule visée pédagogique, qui est de fournir la docte correction d’un sujet de dissertation donné à ses étudiants de philosophie à la Sorbonne sur un sujet qui n’est autre qu’une phrase écrite par Alain : « penser, c’est dire non ». En effet, dans sa préface, Brieuc Gérard souligne que Derrida, alors assistant en « philosophie générale et logique » à l’université de la Sorbonne, jouissait pendant quatre ans « d’une autonomie complète quant aux sujets de ses cours et à l’organisation de ses travaux dirigés », ce qui cessa en 1964 lorsqu’il fut contraint de suivre le programme de l’agrégation de philosophie à l’École normale supérieure de Paris. En vertu de cette autonomie propre à toute entreprise de « philosophie générale », Derrida professe ainsi sa propre pensée à travers celles qu’il enseigne. Par la médiation des philosophes qu’il convoque et discute selon un sens bien déterminé aboutissant à son maître Heidegger, celui qui deviendra l’un des plus grands penseurs de la « French Theory » nous donne à lire et à penser les prémisses les plus importantes de sa philosophie de la déconstruction.

Déconstruction

Le titre donné par Derrida à sa dissertation en quatre séances déjoue les attentes du lecteur : au lieu de représenter une apologie de la négation au sens logique du terme, elle suit d’abord fidèlement le propos original d’Alain pour conduire à une pensée du « ni oui, ni non » où les implications et les présupposés qui organisent les deux modalités affirmative et négative de la pensée sont déconstruits, c’est-à-dire décortiqués, et non pas supprimés. L’opposition que fait Alain entre la pensée et l’affirmation commence en effet, dans un premier temps, par se traduire dans les termes d’une opposition entre la pensée et la croyance : pour lui, nous dit Derrida, « l’idée de preuve comme instrument technique de la vérité est à refuser, car dès que l’on dit oui, on cesse de penser et on commence à croire ». En ce sens, Alain, plus cartésien que Descartes, adopterait un « ultraradicalisme du doute » qui consisterait à ne pas s’en servir pour aboutir à une certitude sous l’égide d’un Dieu vérace, mais au contraire à en rester à « l’hypothèse du Dieu trompeur et même du Malin Génie pour sauver la pensée et l’initiation de la pensée […] qui n’a d’initiation que dans le non », hostile à toute preuve, à toute destination définitive dans le vrai.

Avant même de s’opposer aux prêts-à-penser fournis, contre elle, par « le monde, le tyran et le prêcheur », la pensée est ainsi constituée par un mouvement de négation : d’une part, négation de l’apparence, dans la mesure où penser, c’est-à-dire examiner des objets et réfléchir sur eux, c’est refuser de s’en tenir à ce que l’on perçoit ; d’autre part et surtout, négation de ce que l’on tient soi-même pour apparent, puisque « pour voir quelque chose, il faut [déjà] tout un travail implicite de sélections, de critiques, de questions », c’est-à-dire de négation de ce que l’on exclut dans notre tri perceptif : « tout croire, donc dire oui à tout, c’est choisir de ne rien voir », commente Derrida. Pour dire oui, il faut dire non.

Nous estimons quant à nous pouvoir objecter à Derrida que cette affirmation totale, au lieu de n’être qu’une privation totale du visible, peut être, au contraire, sous des conditions différentes de la pensée rationnelle ou discursive, la voie d’accès à l’invisible lui-même. Le naïf « oui à tout » ne mériterait-il pas de se laisser mesurer et repenser par le « je choisis tout » de sainte Thérèse de Lisieux ?

Nonobstant ce que le saint peut objecter au dialecticien, Derrida poursuit le raisonnement d’Alain dont l’antithèse ne manque pas de mettre le scepticisme classique hors de jeu : si la croyance signifie un arrêt du mouvement de la pensée, sa mise en sommeil, ce n’est qu’en tant que « pensée crédule ». Au contraire, la foi, dans son sens large d’acte de confiance, n’est pas la naïve crédulité, mais le présupposé inévitable de toute pensée éveillée, de toute pensée qui dit non : « sans une sorte d’adhésion axiologique primitive à la légitimité de la vérité, il ne serait même pas possible de récuser l’opinion en général […] comme manquement de fait à la vérité ». En d’autres termes, pour pouvoir nier, il faut estimer devoir le faire : pour dire non, il faut avoir confiance en la vérité comme idéal à l’aune duquel une opinion peut être réfutée parce qu’erronée : « pour dire non, pour douter, pour refuser, il faut le vouloir, en décider. Il faut un fiat ou un soit qui est un oui au vouloir dire non ». L’actualité du doute se fonde, sinon sur la certitude idéale dans la vérité, du moins sur une confiance en elle. Pour dire non, il faut dire oui.

En montrant que la pensée ne dit ni oui ni non, Derrida aboutit à la déconstruction de l’affirmation et de la négation. Ceci en un double sens : en dévoilant, d’une part, la négation supposée par l’affirmation (sous la forme d’un tri, d’une sélection) ainsi que l’affirmation supposée par la négation (sous la forme d’une confiance en son propre projet), il dément, d’autre part, la prétention de l’une et de l’autre à représenter deux modalités de la pensée pourvues chacune d’un sens propre et défini. Ce faisant, Derrida récuse la logique et l’ontologie classiques, qui font respectivement du non-être et de la négation les opposés symétriques de l’être et de l’affirmation, pour disséminer le sens de ces deux opposés dans la variété de leurs implications mutuelles.

Dissémination

Tout en suivant Bergson, Derrida note que la négation dans la logique classique n’en est pas une : elle n’est qu’une « modalisation » de l’affirmation, puisqu’elle consiste à refuser une affirmation au nom d’une autre affirmation implicite : par exemple, dire que telle table n’est pas blanche, c’est affirmer en creux que la table est d’une autre couleur. C’est pourquoi, de même, le néant dans l’ontologie classique n’en est pas non plus un néant, car s’il en est un, il n’est rien du tout, on n’a pas à en parler ; c’est donc au contraire sous le mode de « la hantise » qu’il signifie quelque chose : « il faut que le néant hante l’être pour que la négation soit possible ». La négation, logique ou ontologique, doit donc être repensée. En terminant son cours sur la phénoménologie heideggérienne, Derrida annonce ce sur quoi sera fondée sa philosophie : une pensée renouvelée de la négation. Pour qu’une négation soit vraiment telle, en effet, il faut, tout en demeurant discursive (sans quoi il n’y a aucun jugement), qu’elle ne soit l’affirmation de rien. Pour qu’il y ait négation, il ne faut pas qu’elle soit une affirmation contraire, mais le contraire de toute affirmation, par conséquent : non pas la détermination ou la définition d’un sens quelconque, mais la dissémination du sens.

Derrida a en effet une conception néantisante de la liberté. Il répète dans son cours que l’humanité ne fait l’expérience de sa liberté que par son pouvoir de « néantisation » du monde, de négation de toute chose : « pour que mon jugement affirmatif ait une valeur de vérité, dit-il commentant Bergson, il faut que j’aie été libre de choisir pour la vérité et que j’aie été en mesure de dire autre chose que ce que je dis », à savoir nier la vérité. C’est donc « par la négation ou la pensée du néant que l’esprit s’authentifie lui-même comme liberté », conclut-il. Seulement, l’erreur de Bergson, ainsi que de Husserl et enfin de Sartre à sa suite, fut de ne penser la négation qu’incomplètement : si, en effet, la conscience qui nie toute existence ne se nie pas elle-même comme existence (ou comme « étant »), sa négation n’est pas complète. Pour affirmer sa liberté, le sujet doit être capable de se nier aussi lui-même, de s’inclure dans la négation hyperbolique : « La réduction phénoménologique la plus compréhensive, la plus étendue, l’angoisse la plus profonde [ne seront aptes] à néantiser la totalité du monde, la totalité des étants, la totalité des régions de l’être [qu’en néantisant aussi] l’homme, le pour-soi, la conscience y compris. Il faut donc dépasser cette opposition conscience-monde. »

C’est ce que compris finalement Heidegger lorsque, abandonnant son thème de l’angoisse, il refusa d’affirmer le pouvoir de néantisation « à partir de l’être [ou] de l’étant », pour le penser au contraire à partir « de la différence entre l’être et l’étant », par laquelle « l’être se montre en se dérobant dans l’étant ». En effet pour Heidegger, le néant hante toute chose puisque toute chose apparaît et disparaît sur un fond purement dépourvu de toute détermination : le fait que tout phénomène peut apparaître et disparaître nous indique que tout phénomène repose toujours sur une place vide, que le rien n’est pas le contraire de l’existence mais sa condition d’apparition, comme un tableau noir permet à toute forme de s’y dessiner. Or tant que l’on reste dans l’ordre du langage logiquement mesurable, cette théorie heideggérienne de la « différence ontologique » est une erreur, puisque logiquement parlant, « il n’y a de différence qu’au sein d’un genre, [or] l’être n’est pas un genre »[1]. Pour assumer la différence ontologique, il faut donc, pour Derrida, rendre le langage incommensurable, le soustraire à toute possibilité de mesure logique en déjouant toute tentative de fixer le sens, de le définir. Telle sera l’entreprise derridienne la « dissémination » : une fois déconstruit le sens des mots, il faut, au lieu de recomposer ce qui a été décortiqué, laisser les éléments de sens éparpillés sans une cohérence assignable définitivement à un système ou à une interprétation donnée ; il faut les laisser se montrer disséminés dans une multiplicité irrémédiable et sans substance. Derrida sauvera ainsi la cohérence de la phénoménologie heideggérienne en la dépassant dans une théorie plus radicale : celle de la « différance » méontologique, véritable pensée contraire de l’être.

Déliaison

La « différance » que théorisera Derrida consistera à substantiver l’insubstantivable : non pas le fait de différencier une chose d’une autre, mais le fait de différer dans le temps le sens d’un concept par son inscription dans une chaîne d’autres concepts. Contre le traditionnel principe d’identité qui, au fondement des autres principes (de contradiction et du tiers-exclus), stipule que « toute chose est ce qu’elle est », « A est A », le cours Penser, c’est dire non, entend montrer que les deux éléments fondamentaux du langage, le oui et le non, n’ont aucun sens déterminé ; le oui n’est pas un oui, le non n’est pas un non, puisque leur sens est toujours différé, en attente de donation à travers la diversité de leurs usages et de leurs implications mutuelles. On comprend ainsi pourquoi Derrida conclut son cours en disant que la « différence ontico-ontologique » de Heidegger « nous permettrait d’entendre vraiment Alain quand il dit que “penser, c’est dire non” » : cette pensée ouvre en effet une brèche dans la possibilité de penser une négation qui en soit vraiment une, en empêchant toute détermination, toute assignation d’un sens quelconque à un signe donné en le disséminant, en différant toujours sans cesse le signe d’avec lui-même.

La Déconstruction inaugurée par Derrida est donc beaucoup plus subtile, et partant plus pernicieuse, que ce que de nombreux contemporains en comprennent en l’associant, à tort, à une entreprise de pure et simple destruction. Derrida ne détruit rien : il déconstruit pour disséminer, pour délier. Il exhibe les constructions de la pensée et de la langue, sans les supprimer ni les recomposer, en les laissant « disséminées » en-dehors de toute possibilité de recomposition stable. Aux antipodes du philosophe Albert Leclère qui, en 1901, défendait dans son Essai critique sur le droit d’affirmer que « le sujet pensant ne peut considérer la pensée sans remarquer aussitôt qu’elle pose l’existence de quelque réalité », concluant que « la réalité de l’être, de l’être métaphysique, est une affirmation nécessaire de la pensée »[2], au contraire, Derrida inaugure soixante ans plus tard une succession d’essais pour montrer la nécessité, pour la pensée, de nier. Toute l’originalité de Derrida est de veiller à ce que cette négation soit une véritable négation, c’est-à-dire non pas une affirmation contraire, mais le contraire de toute affirmation : c’est pourquoi il considère que « critiquer un philosophe, c’est un geste lamentable », et, se refusant à toute critique, ne cherche pas à réfuter mais à dissoudre les problèmes en veillant à ne jamais satisfaire complètement le besoin de compréhension, en déjouant toute tentative de définition.

Derrida représente ainsi l’essai le plus cohérent de dissolution du « réalisme » philosophique traditionnel d’un saint Thomas d’Aquin, en déniant aux signes, non pas seulement leur liaison aux choses auxquelles ils se réfèrent (comme se contentaient de le faire les nominalistes), mais aussi leur capacité de coïncider avec leur propre sens. Si, dès ce cours-ci, le sens se trouve délié du réel (« le noème n’est rien de réel puisque c’est un sens », infère-t-il à propos de Husserl), le sens s’annonce pareillement devoir être délié de lui-même dans la justification de la pensée comme « dire non ». Ainsi n’est-il pas exclu de penser que Derrida achève, au XXe siècle, tout le processus de désubstantialisation du langage inauguré par le nominalisme à partir du XIVe siècle, achevant la modernisation de la pensée dans une entreprise de dissolution finale du sens.

[1]Michel Nodé-Langlois, « L’intuitivité de l’intellect selon Thomas d’Aquin », Revue thomiste n° C, 2000, p. 182.

[2]Albert Leclère, « Examen critique des preuves classiques de l’existence de Dieu », Annales de philosophie chrétienne, 1902 ; rééd. Gauthier Pierozak éditeur, 2017.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.