La modération dans le vice est plus difficile que l’abstinence disait Péladan, quelque part. Sans doute est-ce la raison pour laquelle nous ne voyons de moyens d’échapper aux écrans qu’en les brisant et non en les éteignant. Alors, rage against the machines ?

En 2006, les éditions de L’échappée publiaient la traduction d’un ouvrage important de Kirkpatrick Sale, Rebels Against the Future : The Luddites and Their War on the Industrial Revolution : Lessons for the Computer Age (1995). En janvier dernier, cet ouvrage a été réédité, sans modification, en format poche sous le même titre : La Révolte luddite. Briseurs de machines à l’ère de l’industrialisation. La dernière partie du titre, qui n’est pas reprise, Lessons for the Computer Age, montre bien toute l’actualité du propos alors que depuis quelques mois, le débat fait rage à propos des images et des textes générés par l’intelligence artificielle. Rappelons d’ailleurs que l’auteur lui-même avait brisé un ordinateur personnel — le « devil’s work » selon lui — lors d’une conférence au moment de la sortie de cet ouvrage, illustrant par exemple le propos du livre et l’idéal de ceux qui en sont l’objet.

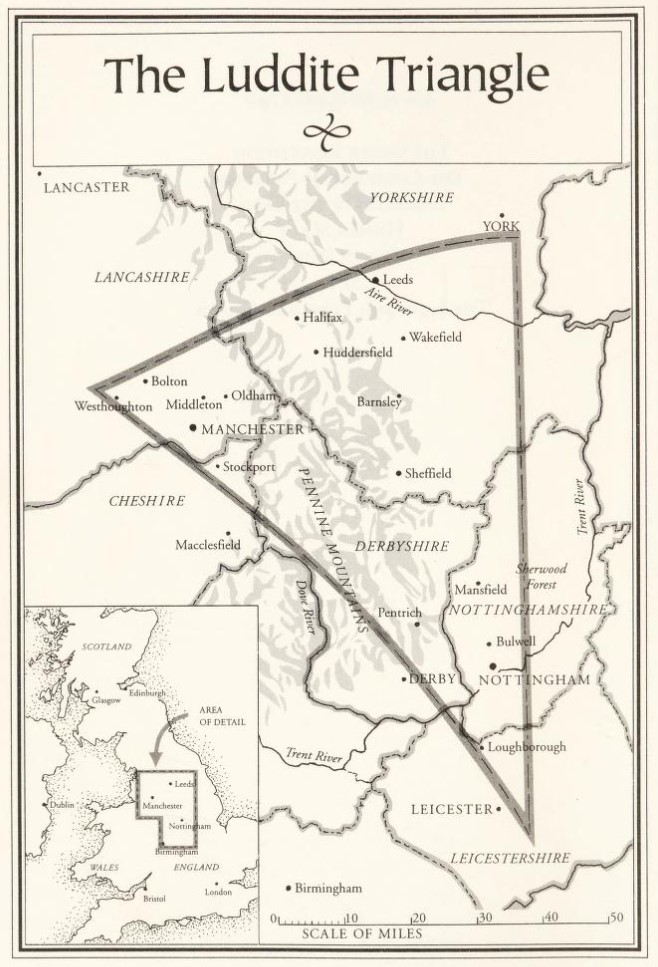

Le travail de Kirkpatrick Sale est d’abord, ici, celui d’un historien. Il s’agit pour lui de faire le récit détaillé des événements qui ont secoué le triangle des Midlands au début du XIXe siècle, essentiellement durant les années 1811, 1812 et 1813. Pendant ces trois années, dans la zone délimitée par les villes de York au nord, Manchester à l’ouest et Nottingham au sud-est, des travailleurs de la laine ont brisé les machines qui faisaient perdre toute valeur à leur travail et les acculaient à la misère. Ces actions violentes qui, dans un premier temps, ne visaient que les objets, pas les personnes, étaient accomplies avec beaucoup d’intelligence, nous dit Sale, par des hommes déterminés qui se réclamait d’un chef imaginaire, Ned Ludd.

L’auteur fait preuve d’un vrai talent de conteur dans les chapitres traitant des événements proprement dits. Il sait rendre vivants ces hommes ordinaires qui, au plus fort des troubles, eurent face à eux plus de soldats anglais que n’en avait Wellington pour affronter les armées de Napoléon au Portugal… Par ailleurs, la sympathie réelle et avouée qu’il a pour ces briseurs de machine lui permet de nous faire pleinement entrer en résonance avec ces hommes et leurs idées.

Le monocausalisme technique

Toutefois, si ce biais idéologique est loin d’être gênant ou condamnable — d’autant qu’il est conscient et revendiqué —, il nous semble cacher un biais bien plus dangereux, un biais de nature épistémologique. Que Sale prenne le parti de l’homme contre la machine, fort bien ; mais qu’il réduise la causalité historique à l’évolution technique, voilà qui nous semble osé, risqué et douteux. « Le problème, c’est la technologie », dit-il, de la façon la plus nette et la plus concise. Le mot important ici est « le ». Il n’y a qu’un problème, un seul, et ce problème n’a qu’une cause, une seule. Ce point de départ enferme l’auteur dans un raisonnement inaccessible à toute remise en question. Aucun fait ne peut, désormais, remettre en question la thèse initiale. Mais ce point de départ n’est pas seulement celui de sa lecture du passé, il est aussi celui de sa vision du futur et des choix politique que cela induit chez lui, nous y reviendrons.

Cependant, ce monocausalisme a aussi des répercussions plus immédiates sur la qualité de l’analyse historique. Les machines semblent naître de rien presque par miracle divin. L’auteur néglige d’une part qu’elles nécessitent la mobilisation d’un capital considérable pour être fabriquées, d’autre part que le remplacement brutal des travailleurs par ces machines, remplacement qu’il décrit fort bien et qui entraîne la réaction luddite, est un cas particulier. Seule l’Angleterre dispose d’autant de capitaux et seule l’Angleterre semble céder avec autant de facilité à la recherche avide de l’augmentation des capitaux de départ. Sans idéaliser aucunement ce qui se passe en Europe continentale, l’industrialisation qui s’y déploie au même moment n’a pas des traits aussi marqués. La vie humaine n’y est pas aussi facilement reléguée au second plan. Le lucre n’y est pas aussi cruel et meurtrier — il s’en faut de beaucoup, même. Est-ce un simple « retard » ? Beaucoup l’ont dit, mais il est tout aussi possible, de défendre l’idée que l’industrialisation française ou l’allemande, à machine égale en quelque sorte, diffèrent radicalement de l’anglaise, non pas seulement de degré, mais plutôt de nature.

Tout d’abord, rappelons un fait, un fait simple, sur le capital de départ, un fait en rapport avec les guerres que mène l’Angleterre contre la France et contre l’Europe de façon ouverte pendant un quart de siècle (1792-1815) et qu’elle finit par gagner pour le plus grand malheur du monde. Pendant cette période, l’Angleterre a emprunté plusieurs fois (trois fois ? cinq fois ? plus encore ?) l’équivalent de la masse monétaire totale du monde — c’est l’argent magique, le seul argent que nous connaissons désormais. Jamais aucun pays n’avait disposé jusque-là d’autant de capitaux et aucun pays n’avait eu à assumer une telle dette : une dette excédant l’argent lui-même, une dette qui ne pouvait être remboursée qu’en livres de chair humaine… Nous avons là ce qui explique, bien plus que la machine en tant que machine, selon nous, la brutalité de l’industrialisation puis celle de l’exploitation en Angleterre d’abord puis dans le monde imitant l’Angleterre, en suite.

Le mythe de l’âge d’or

En somme, il nous semble que l’auteur « met trop de choses sur le dos de la machine de Watt », que le « mystère » qu’il évoque, plus tard dans le livre, à propos de l’agriculture mécanisée n’a pas pour seule explication le fait que les « technologies ont des logiques intrinsèques » (ce que nous ne nions pas). Cela dit, ce n’est pas la seule chose qui nous trouble dans la lecture de cet ouvrage, par ailleurs, passionnant, nous insistons.

L’horreur de la situation des travailleurs de la laine face à la mécanisation est d’autant plus grande pour Sale que le monde dans lequel ils vivaient auparavant, était, selon lui, un quasi âge d’or. Certes, l’auteur ne tombe pas dans l’idéalisation naïve de la vie des gens ordinaires dans ce coin verdoyant de campagne anglaise au XVIIIe siècle — bien qu’il s’en approche dangereusement, c’est certain. Et de toute façon, ce n’est pas forcément cela qui doit le plus inquiéter le lecteur. Après tout, poser une période comme une sorte d’âge d’or est un biais qui, s’il est avoué (et Sale ne cache rien, de ce point de vue), reste un péché véniel pour l’historien. Bien plus embarrassant est l’incohérence interne du raisonnement dans sa globalité.

En effet, la vie de ces gens n’était belle que parce que ce travail de la laine s’inscrivait déjà dans le capitalisme naissant et dans une économie en voie de mondialisation. L’ouvrier anglais de la laine ne vivait sa vie de hobbit à la Tolkien (les descriptions faites par Sale évoque irrésistiblement cela) que parce que l’Angleterre avait gagné la guerre de Sept Ans — gagné de la sale façon que l’on sait — et seulement à la condition que les prix des produits lainiers soient au-dessus d’un certains seuil, c’est-à-dire inaccessibles à beaucoup. Sale dit que les technologie ne sont pas neutres et que les luddites n’ont rejeté que les mauvaises, après avoir accepté les bonnes. Mais les bonnes pour qui ? Les mauvaises pour qui ? Qui décide et sur quel critère ?

Les tenants de l’industrialisation avancent, à raison, que le nombre d’hommes a augmenté grâce à elle ; ses ennemis, dont Sale, tout aussi à raison (et peut-être même plus à raison encore) nient que la quantité de vies humaines puisse compenser la qualité de la vie humaine. Reste que de facto, s’il y a plus d’hommes sur terre aujourd’hui qu’hier, c’est que la mortalité infantile et juvénile a baissé. Ni le désir de lucre du capitaliste qui en profite odieusement, ni la « révolution de la demande » comme « transformation des désirs » que Sale évoque citant Braudel, ni la libido sciendi de l’homme occidental, que Sale semble négliger, ne sont la cause la plus vraie du progrès technique. Pour le meilleur et pour le pire, il tient au refus de la mort évitable et prématurée ; non pas tant de la sienne, d’ailleurs, que de celle des êtres aimés.

La catastrophe

Mais Sale, dans d’autres ouvrages et dans des interviews, s’élève à un degré de généralité plus grand. Embrassant l’histoire du monde des origines à nos jours, il dénonce, non sans raison, encore une fois, son suicide par la technique, mais désormais sa réponse n’est plus tant dans le tri sélectif des technologies bonnes ou mauvaises, mais dans un refus en bloc de toutes, allant jusqu’à en accepter toutes les conséquences : une vie plus courte, des maladies plus fréquentes, etc. Il élève les sociétés tribales les plus archaïques en modèle presque exempts de tous défauts — avant Christophe Colomb, l’Amérique était une sorte de paradis, selon lui. Pour lui, mieux vaut l’idolâtrie que la science.

Son monocausalisme technique ne pouvait que mener à ce point. Au suicide industriel, Sale répond par le suicide civilisationnel. Ce n’est plus contre les « mauvaises » technologies qu’il faut se dresser, puisqu’il n’y en a pas de « bonnes » et encore moins contre ceux qu’elles enrichissent — pour Sale, le luddisme n’est admirable que parce qu’il dit, en quelque sorte, « guerre aux machines (en général), paix à leurs propriétaires (capitalistes) » — mais contre la civilisation et singulièrement la civilisation occidentale en ce qu’elle est celle de l’industrialisation. Mais que faire, alors, des milliards d’être humains qui seraient excédentaires sans engrais chimiques ni agriculture mécanisée ? À cette question, des gens plus conséquents que Sale ont répondu, chacun à leur manière, que ce soit Pentti Linkola ou Savitri Devi, par exemple, mais par qui est-ce acceptable aujourd’hui même parmi les « luddites spontanés » (jolie formule de Sale) que sont, sans doute, les lecteurs de cet article ?

Kirkpatrick Sale voit la civilisation comme une catastrophe. Peut-être en est-elle une. Mais c’est la nôtre et nous en sommes les enfants — peut-être des enfants mécontents et ingrats, mais des enfants de ce sang-là. On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, dit Héraclite, mais on peut patauger éternellement dans la même mare, suggère Sale. À tout prendre, si la catastrophe coule dans nos veines, alors, plutôt la noyade dans l’eau vive que de rester assis le cul dans la boue à adorer les idoles.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.