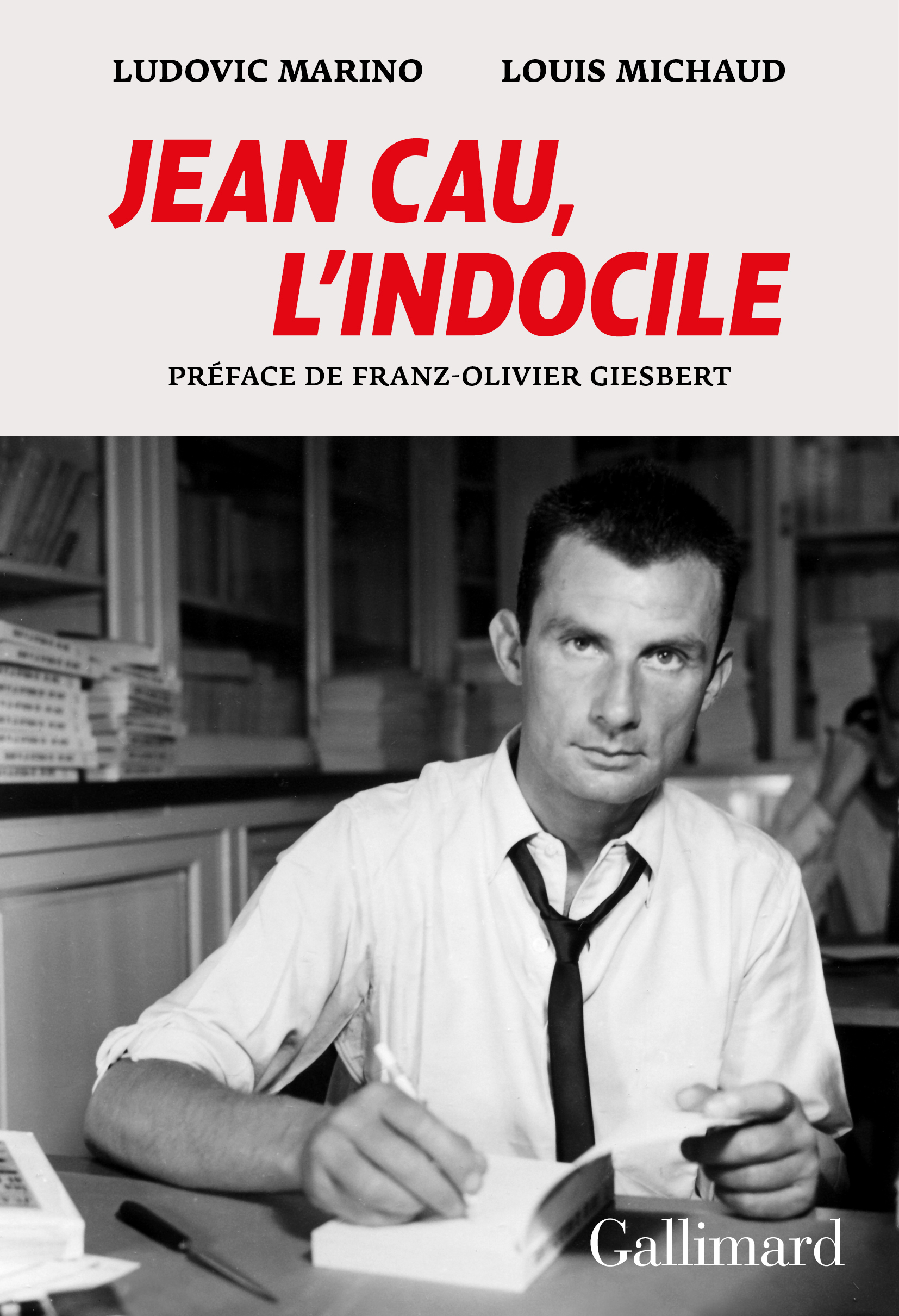

Le prolifique écrivain et journaliste Jean Cau (1925-1993) a été secrétaire de Sartre, collaborateur à l’Express et à Paris-Match, reporter touche à tout au lectorat nombreux et fidèle, admiratif ou agacé, auteur de soixante livres et pressenti pour entrer à l’Académie française. Il est pourtant quasi oublié de nos jours, plus de trente ans après sa mort. C’est à cette figure paradoxale et clivante, pilier des Temps modernes, la prestigieuse revue de l’intellectuel de gauche, puis féroce essayiste de droite, tout à tour qualifié « d’apostat » (Jacques-Laurent Bost), de « brillant fils d’ouvriers perdu par la gauche » (Angelo Rinaldi) et de « gaulliste résistant » (Alain Delon), que Ludovic Marino et Louis Michaud consacrent une première biographie de référence, publiée chez Gallimard, l’éditeur historique de Jean Cau.

PHILITT : Jean Cau a été un auteur extrêmement productif, presque graphomane, capable de composer un livre en deux jours, et un journaliste vedette de grands titres de presse. Il n’est pourtant plus vraiment lu de nos jours et son nom semble être tombé dans l’oubli. Comment l’expliquez-vous et pourquoi vous êtes-vous penchés sur Jean Cau en particulier ?

Ludovic Marino et Louis Michaud : Nous l’avons découvert grâce à un spectacle de Fabrice Luchini, « Conversation autour des portraits et des autoportraits ». En lisant les ouvrages de Cau, nous avons découvert une véritable prose, rare chez les auteurs récents, et nous nous sommes rendu compte qu’un parcours et une pensée hautement originaux se dessinaient à travers ses livres. Il a connu une ascension sociale fulgurante et pris des risques audacieux, ce qui l’a rendu éminent de son vivant, alors qu’il est maintenant complètement et injustement oublié. Cette amnésie nous a étonnés, d’autant plus qu’il ne laissait personne indifférent ; quand on a approché ses contemporains en vue de la rédaction de notre biographie, les réactions étaient à chaque fois vives, dans le bon ou le mauvais sens du terme, mais jamais tièdes : « Ce Jean Cau, quelle plume ! » ou « Ce Jean Cau, quel c** ! ». L’image du réactionnaire vitupérant sur tout le monde, l’œil méchant et la plume acerbe, du haut de son appartement perché au 13 rue de Seine lui a collé à la peau les quinze dernières années de sa vie, au moment où il devient un opposant farouche au mitterrandisme et à la « décadence accélérée du siècle ». Étant donné que les postes stratégiques dans le monde de la culture sous les deux septennats, et même après, étaient occupés par des fidèles de Mitterrand, il est, cela dit, assez logique que la mémoire de Jean Cau n’ait pas été entretenue favorablement. Mais même des figures de gauche comme Franz-Olivier Giesbert ou Pierre Bénichou n’ont pu s’empêcher de rendre hommage à sa verve et à sa sincérité. Le regain d’intérêt pour lui auquel on assiste s’explique pour deux raisons : les victimes qu’il prenait pour cibles sont maintenant disparues, l’époque a changé ; les constats qu’il dressait sur la vie intellectuelle et politique n’étaient pas faux, au contraire ils se sont vérifiés. Le lectorat de nos jours est friand de ce genre de personnage doué d’une parole élégante, libre et provocatrice.

Cau est souvent réduit à la figure du réactionnaire pessimiste, aigri et patriarcal. Renaud a d’ailleurs chanté « vicieux comme un article de Jean Cau ». Cette grille de lecture est-elle incomplète ?

Il a été tout cela, évidemment. Il nie le progrès, c’est ce qu’on retient de ses articles dans Paris-Match (et c’est la raison pour laquelle, dans la mémoire collective du grand public qui a surtout connu sa facette de journaliste, il est encore assimilé à ce courant de pensée). Mais au moment où on le qualifie de « vicieux » et de « réactionnaire », il écrit les Culottes courtes, qui est un recueil de nouvelles chatoyantes autour de l’enfance dans un village d’Occitanie avant la Seconde Guerre. Il a été à la fois un réactionnaire acerbe, un assassin et un romancier tendre, joyeux et positif. C’est aussi cette partie-là de lui, généralement ignorée, que nous avons choisi de mettre en exergue.

Retracer la vie d’un homme secret qui se méfiait de l’autobiographie et dont l’un des principaux livres, Croquis de mémoire, est un recueil d’impressions laissées par des personnalités qu’il a côtoyées et qu’il a retranscrites bien des années plus tard, n’a-t-il pas été une gageure ? Comment avez-vous procédé pour vous renseigner sur sa vie ? Avez-vous par exemple consulté des documents inédits ?

Nous avons commencé à partir du matériau disponible, notamment les articles écrits à son sujet. Par exemple, nous avons pris contact avec Alain de Benoist, qui lui avait consacré un article, qui nous a reçus puis redirigés vers le neveu de Jean Cau à Narbonne, qui nous a permis de consulter la correspondance inédite (on y a trouvé des lettres de Sartre, de Genet, entre autres). C’est par cet intermédiaire que nous avons eu accès aux souvenirs de Cau et à une documentation très riche. Nous avons aussi consulté les archives des maisons d’éditions (Gallimard, la Table ronde…), des titres de presse comme l’Express etc.

Il y a un paradoxe Jean Cau : secret et pourtant exposé, critiquant l’arrivisme des gens de lettres et des politiques et soucieux de construire sa propre légende, passant de gauche à droite mais conservant de nombreux amis des deux bords. N’y a-t-il pas de la duplicité chez lui ou, du moins, deux visages ?

Il y en aurait même plus de deux. Il est multiple. Cependant, il y a un élément qui relie toutes ces personnalités, c’est le goût de la vérité et du combat, y compris, déjà, lorsqu’il était secrétaire du « temple gauchiste » [les Temps modernes] comme le qualifiait Bernard Frank. Quand il arrive à Paris et décide de se lancer en littérature à la suite des déboires qu’il a rencontrés à Louis-le-Grand, c’est un homme très flou sur ses positions : il écrit aussi bien à Sartre qu’à Montherlant, Ponge ou Giono. Il a proposé ses services à de nombreux écrivains, seul Sartre lui a répondu. C’est ainsi qu’il a été engagé et que sa vie va prendre ce tournant particulier. Certes, il a joué double jeu : il a évolué dans un monde bourgeois qui lui était étranger (lui, l’enfant du peuple) car il savait que cela pouvait lui servir dans sa carrière littéraire. Il a épousé les idéaux de gauche dans un premier temps, en écrivant des articles dans le sens du vent, en défendant Sartre et en s’en prenant aux auteurs de droite, et c’est à partir des années soixante que son goût de la polémique a pris sa véritable mesure.

On peut en effet se demander si son engagement à gauche était sincère ou opportuniste, sachant que le Jean Cau étudiant s’en prenait déjà aux gens de lettres et normaliens bourgeois germanopratins, qu’il jugeait desséchés, faux et ratiocineurs ?

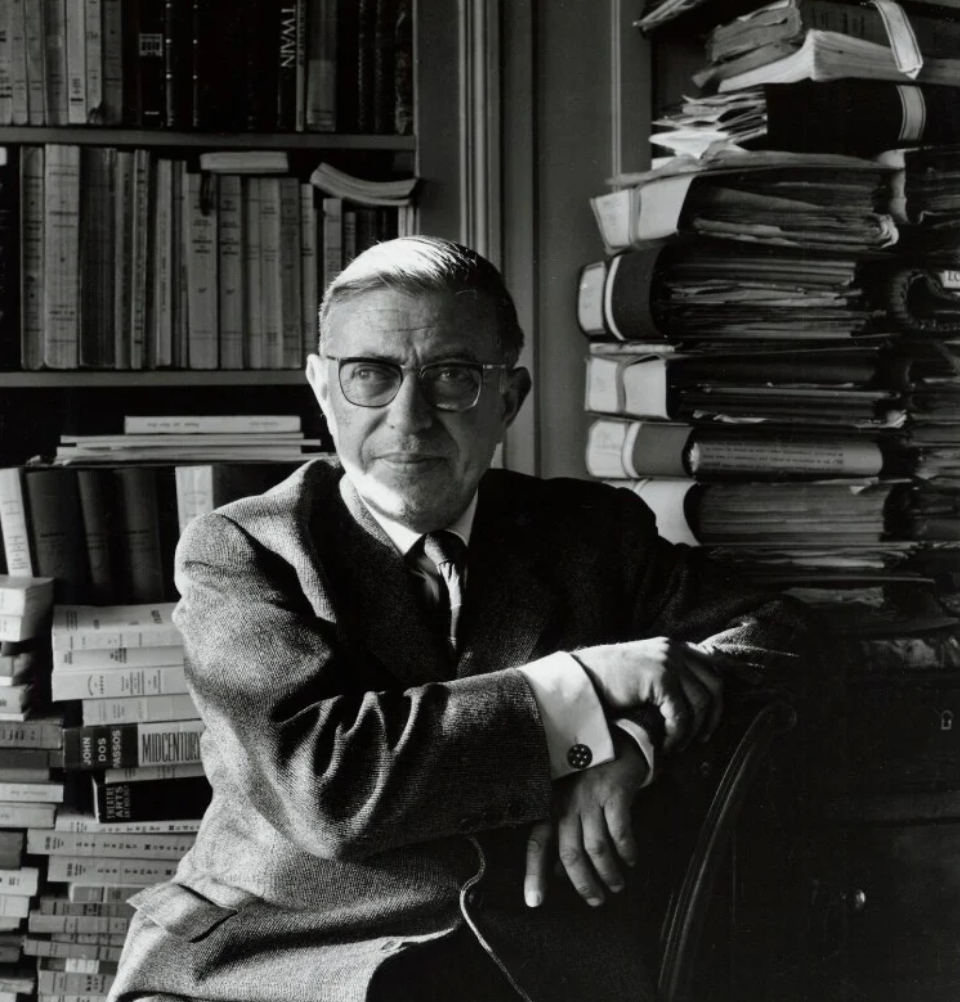

Il a un éthos de gauche ; en effet, sa famille était plutôt d’obédience radicalo-socialo-communiste. Sa tante la communiste Gilberte Roca fut l’une des premières femmes élues députées (et la première dans le Gard). Lui-même, enfant, se rendait aux meetings des radicaux-socialistes avec son père. Quand il intègre le cercle sartrien, il ne se trouve pas en territoire ennemi. Et lorsqu’il critique les manifestations de soutien à l’Algérie indépendante en 1961-1962, ce n’est pas pour rejoindre la droite. Il considère que c’est la gauche qui a failli à sa mission et à sa vision. Il se rend compte, dès ces années-là, que la gauche à laquelle il appartenait préfigure ce qu’elle sera plus tard, à savoir une gauche qui a abandonné son terreau électoral, les classes populaires et le milieu ouvrier, pour devenir un parti de l’élite bourgeoise. S’il est resté aussi longtemps avec Sartre, c’est en raison du fait qu’il ne pouvait pas se permettre de le quitter, faute d’appuis dans le milieu littéraire parisien. Sans Sartre, c’en était fini de son ascension balzacienne et il n’avait plus qu’à s’en retourner à Carcassonne. Il lui fallait d’abord « sécuriser » sa situation en s’assurant une position de journaliste connu et reconnu. Il a également voué une véritable admiration à Sartre. Sous sa plume, Sartre est truculent, fantasque, dispendieux. Le portrait qu’il dresse de lui dans ses Croquis de mémoire, rédigé bien après la mort du philosophe, et qui clôt le livre est très élégante, à l’image de sa célèbre formule : « Je ne lui dois rien et pourtant, je lui dois tout. »

L’une des causes de la rupture avec Sartre a-t-elle été l’engagement de ce dernier auprès du parti communiste ?

Les raisons exactes de cette rupture, qui a fait l’objet d’une discussion entre eux dont on ne sait pas grand-chose, n’ont été données ni par l’un ni par l’autre. Dans l’entretien accordé par Cau à Playboy au cours duquel il est questionné à ce sujet, il répond que cela ne s’est pas terminé dans la plus franche amitié. Quand on est le secrétaire de Sartre à vingt ans, on est admiré par une population de jeunes bourgeois existentialistes (surtout des femmes), ce qui a permis à Cau d’accumuler les succès féminins. Le fils de la femme de ménage de Carcassonne devient adulé par la classe bourgeoise parisienne. Mais à trente ans, et à la suite du succès d’estime des quelques livres publiés, il aspire à autre chose et finit par le quitter après onze ans de compagnonnage. Cela explique peut-être davantage sa rupture que le rapprochement avec les communistes, qui s’est distendu d’ailleurs par la suite chez Sartre.

Il aurait pu malgré tout être un fidèle parmi les fidèles comme Jacques-Laurent Bost, resté sartrien toute sa vie et qui a d’ailleurs qualifié Cau d’apostat.

Bost est un bon exemple qui montre l’importance de la question de la personnalité. Lui-même a connu un drame dans sa relation avec Sartre. Il était maltraité et a fini dans l’indigence sans avoir pu être reconnu comme un écrivain avec une identité propre. Chez Jean Cau, en revanche, qui est sûr de son talent, il y a ce besoin d’individuation qui a émergé et qui lui a évité de stagner, voire péricliter, ce que Bost n’a pas réussi à faire. Dans ses Paroissiens, le personnage d’Henri (derrière lequel se cache Cau) explique que le bilan qu’il tire de son parcours à 27 ans n’est pas bien lourd, et cela est très représentatif de l’état d’esprit de Cau. Ce dernier écrit de même : « Qui pourrait se retrouver à 40 ans dans la peau d’un raté ? », ce qui est une phrase cruelle qui montre le désarroi qu’il a pu éprouver à ce moment-là.

Jean Cau, issu d’une famille audoise très modeste, s’est réclamé de valeurs paysannes, terriennes, authentiques, contre les fausses valeurs déracinées, mercantiles, de la bourgeoisie. Cette opposition fonde sa morale, son esthétique et son caractère. Cela semble être une vision à première vue binaire, peut-être simpliste, des rapports sociaux.

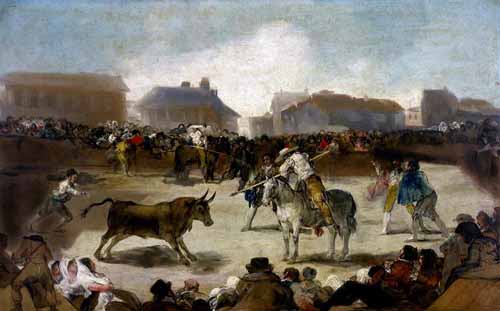

Sa morale trouve sa résonance par rapport à l’époque où il la fonde. En héritier d’une « race paysanne », il considère qu’il n’est pas susceptible d’être balayé par les vents de la mode et qu’il est doué d’une véritable identité. C’est parce que les intellectuels sont fluctuants, malléables, sans colonne vertébrale, selon lui, qu’ils véhiculent des idées qui provoquent la décadence. Il y a en effet une binarité apparente qu’il revendique, élaborée sur le fondement de son identité occitane retrouvée au début des années soixante. En effet, quand il part en Espagne pour assister à la saison tauromachique, après des années d’exil à Paris, il réentend la langue d’oc et l’espagnol, il assiste aux corridas et fréquente les toreros qui ont une autre mentalité que les intellectuels germanopratins de l’Express. C’est un moyen, pour lui révélateur, de savoir qui il est vraiment. Cette binarité, qui oppose deux mondes qu’il a connus (la terre originelle et la vie citadine parisienne) est la conséquence de sa volonté de revenir à une simplicité originelle à même de refonder une morale, celle de ses aïeux paysans.

Dans quelle mesure Sartre a-t-il exercé une influence sur son œuvre ? A-t-il hérité de lui sa volonté d’engagement en littérature ? Paradoxalement, Cau n’a pas écrit de littérature engagée quand il était son collaborateur, il a attendu de le quitter pour le faire. Pour quelle raison ?

Ses articles étaient déjà engagés. Mais en effet, ses premiers pamphlets (Un Testament de Staline et Lettre ouverte aux têtes de chiens occidentaux) ont été écrits en 1967, bien après la rupture. De nos jours, Cau est souvent considéré comme un hussard, ce qui l’assimilerait à un courant vaguement droitier. En vérité, il a toujours tenu la littérature comme un engagement, ce qu’il tient de Sartre et ce qui le distingue justement des hussards, qui privilégiaient une approche esthétique de la littérature. Il les a d’ailleurs largement critiqués, en particulier Roger Nimier. Il a gardé aussi de Sartre la certitude que la littérature peut accomplir de grandes choses en traitant des questions politiques, sociales etc., ce qui est plutôt rare chez les auteurs de droite. Enfin, il a hérité du philosophe existentialiste une capacité à écrire dans tous les registres : essai (où il excelle), roman, théâtre… et une force de travail ainsi qu’une prolixité impressionnantes. Certains de ses ouvrages sont clairement existentialistes, comme le Tour d’un monde ou la Pitié de Dieu, qui lui a valu le Goncourt.

Peut-on dire que la rupture avec les idéaux de gauche s’est faite en deux étapes : la corrida, par son côté ancré dans les traditions, son enracinement dans une terre et une lignée, l’éthique du torero qui façonna ensuite sa vision des choses ; et son point de vue sur la guerre d’Algérie, où il fustige les intellectuels qui épousent une cause comme une mode sans la connaître ?

On peut compter même trois étapes. La rupture professionnelle avec Sartre a débouché sur Les Paroissiens en 1958, qui est déjà une forme de règlement de comptes ; quelques années plus tard, dans Les Oreilles et la queue, il renoue avec son identité occitane, qui est l’étape fondatrice ; les nombreux articles sur l’Algérie, qui le conduisent de polémique en polémique (notamment sur la journée du 8 février 1962 qui a provoqué la mort de manifestants pro-indépendance et dont il fait porter le chapeau à la gauche) et de rédaction en rédaction, et qui lui ont fait perdre ses anciens amis, sont un autre pas décisif et quasi irréversible ; enfin, la dernière étape, l’appel à voter De Gaulle contre Mitterrand en 1965. Cela prend un peu plus de cinq années difficiles d’isolement progressif. Il est même sous protection policière car régulièrement menacé d’attentat contre sa personne.

Vous écrivez qu’il se dirige vers un soutien à l’Algérie française. Est-ce si évident que cela, quand on sait qu’il s’est attaqué aussi à l’OAS ?

Les événements liés à la guerre d’indépendance de l’Algérie sont surtout une occasion pour lui de tancer les intellectuels. Outre sa posture politique sur l’Algérie, on remarque qu’il critique ses coreligionnaires en leur déniant toute légitimité à défendre la cause indépendantiste. Il y a une gradation dans son soutien. Ce n’est qu’après s’être rendu sur place pour enquêter par lui-même qu’il devient pro-Algérie française.

C’est dans le journalisme qu’il s’épanouit vraiment. Il a une conception radicalement différente de celle de son patron de l’Express, Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui représente l’américanisation des esprits et le journalisme factuel.

Ce qui compte pour lui, c’est sa subjectivité et sa vérité. L’idée du newsmagazine qui n’évoquerait que les faits, rien que les faits de façon froide, lui apparaît fantasque. C’est en faisant le contraire de ce que Servan-Schreiber demandait et en mettant en scène et en avant ses centres d’intérêt, très éclectiques, qu’il a rencontré autant de succès. Ses articles étaient toujours très attendus par les lecteurs de l’Express (et au-delà) entre 1957 et 1961, puis plus tard dans d’autres journaux.

Contrairement à une certaine légende, il n’a jamais été un proscrit des lettres, comme le fut son maître Julien Benda par exemple, bien qu’il se soit attiré de solides inimitiés à gauche. Dans quelle mesure a-t-il joué de son statut d’indocile, de rebelle ? Cela a-t-il profité à sa carrière ?

À la suite de son positionnement sur la guerre d’Algérie, il est inscrit sur la liste noire de nombreuses rédactions mais son style et son talent lui ont permis de trouver chez Paris-Match une tribune qui lui convenait parfaitement, car jouant sur la subjectivité et accordant une grande place aux reportages de terrain, en couleur et avec de nombreuses photos. C’est d’ailleurs Cau qui a trouvé le slogan du magazine : « le poids des mots, le choc des photos. » À l’époque, ce journal populaire n’était pas lu par les élites et cela montre une certaine dichotomie chez Cau entre le fait d’écrire dans une revue populaire et celui de souhaiter accéder à cette « haute morale aristocratique », que lui reproche Rebatet. Il aurait tout aussi bien pu écrire dans d’autres journaux ; ainsi, il a refusé une collaboration avec Jours de France (propriété de Marcel Dassault). Cela prouve qu’il était finalement très courtisé.

Vous indiquez que Jean Cau n’a jamais tenu à fonder un système de pensée qui lui soit propre. Cependant, pour servir de matériau ou d’assise dans les ouvrages qu’il consacre à la décadence de la civilisation occidentale, il s’appuie sur Nietzsche (pour la volonté de puissance et de conquête, les rapports de force) et Mishima (pour l’aspect sacrificiel, l’héroïsme face à la déliquescence bourgeoise), autant de valeurs dites de droite. Cette vision a eu des héritiers ; c’est malgré tout une pensée qui s’est perpétuée jusqu’à aujourd’hui.

Cela s’inscrit dans une critique des sociétés égalitaristes. Il met en avant son parcours, celui d’un jeune provincial qui a su se faire une place dans l’élite intellectuelle bourgeoise avant de s’en détacher complétement et de voler vers d’autres horizons. Mais il n’est pas évident que Cau ait eu des héritiers. Il n’a pas de système en tant que tel. Ce qui fait la beauté de sa trajectoire est son caractère unique, qui est en idiosyncrasie totale. Sur l’analyse de la décadence, personne ne se réclame de lui. Il donne une impulsion, avec des ouvrages comme la Grande Prostituée, le Chevalier, la mort et le diable etc. En revanche, son style, qu’on retrouve dans ses aphorismes et ses traités sur la décadence sera repris, notamment par Philippe Muray, qui a eu un parcours un peu similaire. De plus, son passage de gauche à droite rencontre un certain écho aujourd’hui, à l’heure où la société se droitise, alors que dans les années soixante (et au-delà), cela valait excommunication et omerta.

Il n’y a, pour lui, pas de Bien ou de Mal mais « une haute morale qui justifie a posteriori l’action. » Cau était-il machiavélien ?

Oui, il a une analyse assez classique : qu’importe la morale, pourvu qu’on parvienne à ses fins, avec une nuance : ce qui est hautement estimable, c’est la foi qui motive l’action. C’est aussi pour cela qu’il méprise les intellectuels bavards et abscons, qui avaient perdu la foi. Pour lui, tout ce qui triomphe et permet à un idéal de conquérir (comme la République triomphante de Jules Ferry ou l’empire colonial) est moral. Le Bien et le Mal, c’est de la moraline, comme le dit Nietzsche. Si vous n’êtes pas fort, d’autres seront forts pour vous.

Il s’insurge contre l’égalitarisme rousseauiste, qui a conduit in fine le peuple à l’ennui, aux drogues, aux dérivatifs. Le peuple veut s’extraire de sa condition et aspire à suivre un chef, non à trouver « la liberté et l’égalité, qui est le grand mensonge moderne » pour reprendre votre expression. Cela ne laisse-t-il pas pour autant la porte ouverte à des régimes au mieux autoritaires, au pire dictatoriaux voire totalitaires ?

Un passage du Meurtre d’un enfant a fait beaucoup de bruit au moment de sa publication en 1965 : Cau raconte qu’il a croisé, alors qu’il était encore enfant dans l’Aude, un jeune SS blond, bronzé et torse nu qui jouait avec un couteau ; il écrit qu’il aurait voulu, lui aussi, être comme « ce jeune dieu ». Même s’il ne partage pas, bien sûr, l’idéologie du SS, il admire son aisance dans sa foi, sa confiance dans son idéal, sa volonté de puissance et de conquête. Mais il déteste la négation de l’individu professée par les régimes totalitaires, ce qui ne l’empêche pas d’être enthousiasmé par les grands mouvements collectifs.

Vous indiquez que le nazisme, pour lui, a tué la morale non égalitaire et a poussé à la fin de la volonté de puissance, en valorisant le faible par rapport au fort. N’est-ce pas paradoxal alors que les nazis valorisaient l’übermensch nietzschéen (mais dévoyé d’un point de vue racial) par rapport à l’untermensch ?

Cau a écrit une phrase très provocatrice, qu’on rapporte dans le livre : « [L]e principal tort d’Hitler, c’est d’avoir perdu. » Il a émasculé toute volonté de conquête et de puissance, pour les Occidentaux, car son projet a échoué. On ne peut plus se référer à cette volonté sans être de facto identifié à Hitler, c’est la fameuse reductio ad hitlerum. C’est dans ce sens-là qu’il faut comprendre cette formule du faible valorisé par rapport au fort. Il écrit également, dans son Discours de la décadence, que « la défaite du nazisme a eu pour conséquence la malédiction de la race blanche ». Nous sommes dans le même ordre d’idées.

Jean Mabire le qualifie « d’anarchiste qui ne se trouve pas là où on les classe habituellement ». Peut-on dire qu’il est un anarchiste de droite ?

Il le serait dans le sens où il estime qu’il n’y a pas d’issue collective à la décadence, là où l’anarchisme de gauche considère que l’absence de hiérarchie est un mode convenable d’organisation de la société. Ce qui est paradoxal chez Cau, c’est qu’il a une vision politique collective, étayée dans Pourquoi la France. D’aucuns le qualifient d’anarcho-gaullien mais cette étiquette est difficile à saisir. Cau est plutôt un électron libre de droite.

« Je dis qu’il m’arrive de me compromettre assez facilement avec le siècle. Si l’on me demande pourquoi, je répondrai avec franchise que c’est ma manière à moi de résister à l’écrasement, aux redditions et à la misère. » Cela pourrait être une définition de l’antimodernisme...

D’un côté, s’il est devenu écrivain, c’est parce qu’il sait, pour reprendre sa formule, que son siècle ne lui plaît pas ; il fustige la société mercantile libérale dans l’Éloge incongru du lourd ; et il déteste l’idéologie corruptrice des intellectuels et ses conséquences néfastes comme la tromperie qu’ils exercent, à l’instar de Louis Aragon, vis-à-vis de toute une génération. D’un autre côté, il traite son époque avec entrain dans son travail de journaliste (il décrit ainsi avec enthousiasme le vol en Concorde), il reconnaît les mérites de la société moderne, il est mondain et vit confortablement dans son époque. C’est tout le paradoxe et aussi le charme du personnage.

Sa vie et votre ouvrage s’achèvent sur sa volonté d’entrer à l’Académie française, ce qui est là encore paradoxal car ce serait un signe d’embourgeoisement.

Il a passé sa vie à critiquer la bourgeoisie et, dans le même temps, à chercher une place dans les grandes rédactions parisiennes ; il a tourné le dos aux gens qui l’ont accueilli et s’est assuré une position de journaliste vedette. Cela révèle sa volonté de poursuivre son ascension balzacienne par tous les moyens. À la fin de sa vie, il reconnaît que c’est un paria, ce dont il ne se plaint pas, mais il se pose la question de savoir ce que ses contemporains pensent de lui et entrer à l’Académie française aurait été un bon moyen de le savoir. Entrée qu’il n’a ratée qu’à quelques voix près. Jean Dutourd l’y a beaucoup encouragé et Cau a dû se plier au rituel des visites aux académiciens qu’il décrit, a posteriori, de manière très ironique. S’il clame qu’il aurait fait un mauvais académicien, la vérité est qu’il aurait vu son élection comme une consécration.

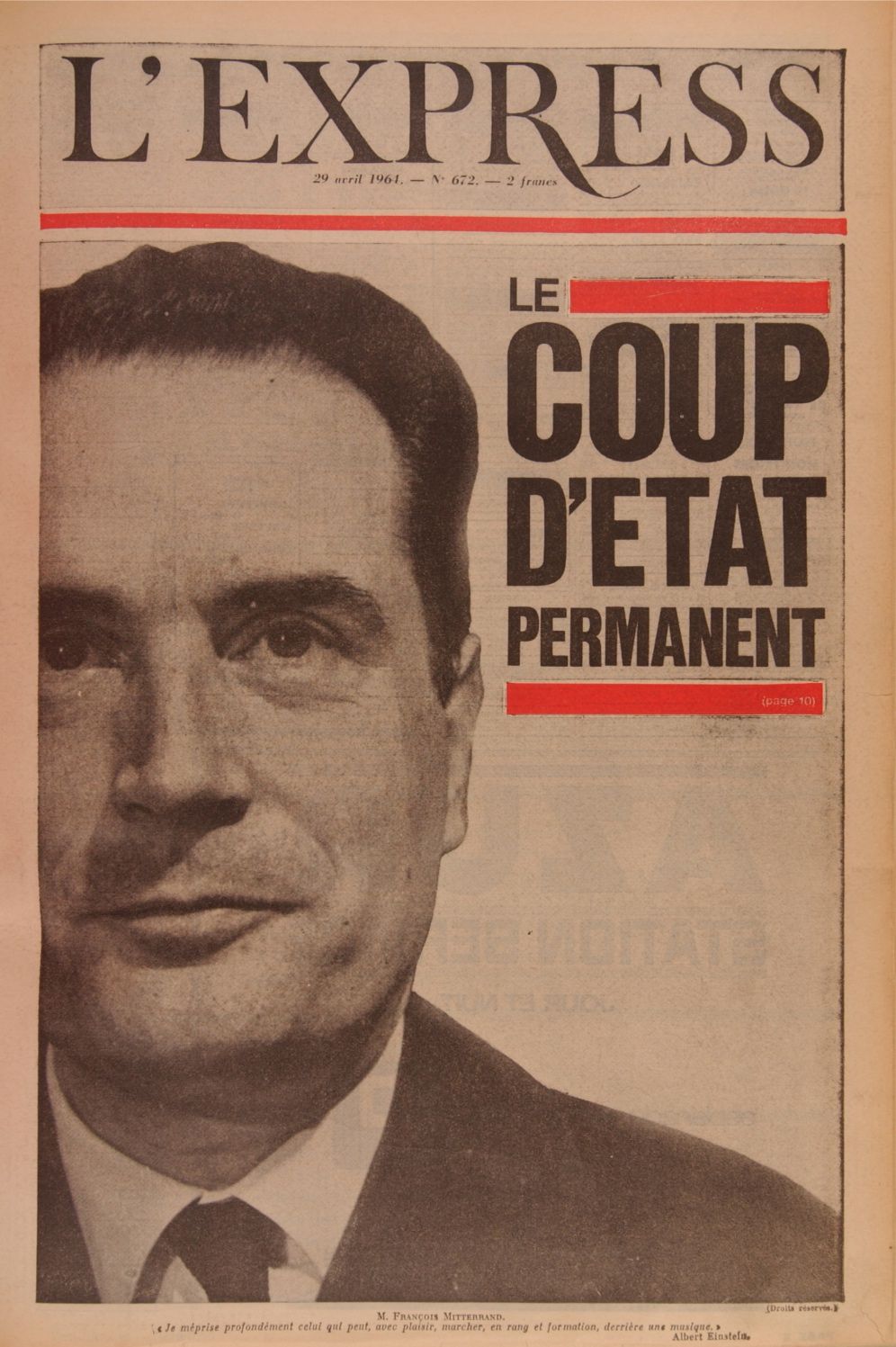

Il y a une grande figure récurrente chez Cau : sa Némésis François Mitterrand, auquel il consacre plusieurs livres, qu’il abhorre et qu’il décrit comme un bigot arriviste qui a installé au pouvoir une clique d’enseignants barbus. Pourquoi une telle hargne vis-à-vis de Mitterrand ?

Il a connu Mitterrand jeune, quand ce dernier n’était encore qu’un député qui courait les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Il l’a surtout fréquenté de près au moment de l’affaire de l’attentat de l’Observatoire, sur lequel on s’attarde dans notre biographie. En 1959, l’Express demande à Cau de rédiger un article mettant en cause les paras, supposément envoyés par De Gaulle pour assassiner des hommes politiques de gauche qui peuvent être dangereux pour le pouvoir et qui ont l’oreille du peuple. Quelques jours après a lieu l’attentat, dont on découvre bien vite qu’il s’agit d’un coup monté impliquant Mitterrand lui-même. Cau est envoyé en catastrophe interviewer ce dernier ; il le décrit comme un homme au bord du suicide mais à la faconde exceptionnelle et doué d’une capacité à se justifier hors du commun. Il voit en Mitterrand une escroquerie intellectuelle, par conséquent tout ce qu’il déteste. Depuis cet événement, il appelle régulièrement à voter contre lui (en 1965, en 1974 et en 1981). L’élection de ce dernier représente pour lui davantage que l’arrivée du socialisme au pouvoir ; cela officialise la décadence de l’Occident et la sortie de la France de l’Histoire.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.