Les Presses du réel publient Akasegawa Genpei : Anatomie du Tomason, première traduction française des textes de l’artiste et écrivain japonais, figure de l’avant-garde tokyoïte des années 1960. Sylvain Cardonnel, enseignant à l’université Ryukoku de Kyoto qui traduit et présente cette édition, revient sur la notion originale du « Tomason ». Comme une plongée dans un Japon bouillonnant sortant enfin de l’immédiate après-guerre, cet ouvrage met en lumière une personnalité atypique et facétieuse des milieux artistiques japonais. Il permet aussi de repenser la possibilité du surgissement de la beauté dans un monde englouti par l’empire de la création positive, de l’utilité, de la marchandise reproductible.

PHILITT : Pouvez-vous présenter Akasegawa Genpei ainsi que sa place dans l’histoire de l’art au Japon ?

Sylvain Cardonnel : Akasegawa Genpei (1937-2014) est un personnage aux multiples talents. Sa place dans l’histoire de l’art japonais d’après-guerre est liée au procès dit « du billet 1000 yens » (1965-1970), à l’élaboration du concept d’hyperart-tomason et à la création de la Société savante d’observation urbaine dans les années 1980. Akasegawa est né à Nagoya, dans une famille de six enfants ouverte sur le monde de l’art, avec un père qui écrivait des haiku. Lors de ses études d’art, dans les années d’après-guerre où le Japon n’est pas encore relevé, il cumule les petits-boulots – il sera même homme-sandwich, et c’est au moment où il arrête ses études faute d’argent qu’il se trouve happé par la turbulente avant-garde japonaise des années 1960. Il est « performeur » à une époque où les mots « performance » ou « happening » n’existent pas vraiment : on parle d’« actions directes » ou de « rituels ». Le nettoyage de l’avenue Namiki à Ginza à la brosse à dent, suite à l’injonction de la Municipalité de Tōkyō d’offrir une ville propre pour accueillir les Jeux Olympiques de 1964, reste l’une des « actions directes » les plus connues du collectif Hi-Red Center qu’il a contribué à former.

Akasegawa surfe sur la vague « anti-art » et n’aura de cesse de repousser, en s’en jouant, les limites institutionnelles (et académiques) de l’art. À preuve, un mauvais procès qui lui est fait pour avoir imité (et non pas contrefait) un billet de 1 000 yens. Les autorités lui opposent un article de loi datant de 1895 interdisant « l’imitation (mozō) de monnaie ou de titres, susceptible de semer la confusion ». Ce procès de l’art qui convoque les grands thèmes de la philosophie (création, imitation, reproduction mécanique d’un original, etc) le contraint à entamer une réflexion sur sa pratique pour expliquer à ses juges en quoi la reproduction d’un billet de 1 000 yens relève d’une expression artistique. Si le tribunal accepte contre toute attente de reconnaître son caractère « artistique », il n’en estime pas moins que cet acte constitue un délit, et le condamne à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. L’art est décidément capable de prendre les formes les plus diverses…

Si le procès met un terme à sa carrière d’artiste plasticien, Akasegawa continue à s’exprimer par d’autres médias, notamment le manga, la parodie, l’écriture (prix Akutagawa en 1981 sous le pseudonyme d’Otsuji Katsuhiko), voire la photographie.

Cet ouvrage traite d’un élément peu connu du grand public, l’ « hyperart-tomason ». Pouvez-vous définir ce terme et nous parler du contexte global dans lequel Akasegawa le pense ?

Akasegawa Genpei porte un regard ironique sur l’évolution d’une certaine scène artistique japonaise dans les années 1970. Il se moque gentiment des « environnementalistes » (Gutai, Mono-ha) et juge sévèrement ceux que la critique nomment désormais les « conceptualistes », ceux qui ne font plus rien de leurs dix doigts et préfèrent se réfugier dans le concept. Dans ses Geijutsu genron (Principes esthétiques), il écrit : « Lorsque l’art quitte le terrain de « la ligne remarquable d’un tracé » pour se hisser au niveau du concept, l’œuvre d’art, ou ce que l’on persiste à nommer ainsi, se momifie. Il continue bien sûr d’exister des tableaux en ce bas monde et ils servent à établir la notion de valeur appliquée en art. La pratique artistique a cherché à extraire l’essence de l’art mais elle n’a finalement réussi qu’à provoquer son évaporation, sa dissipation. L’art s’est répandu sous une forme subtile dans le monde ordinaire, dans l’univers du quotidien. […] Le tomason est une des formes prises par l’art depuis sa dissémination. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait été découvert dans la rue, à l’écart, dans les coins et recoins de l’espace public. » La réflexion entamée devant les juges le conduit à la notion d’hyperart-tomason. Il l’élabore dans le cadre des activités d’un séminaire qu’il anime à l’école d’art anticonformiste de la Bigakkō entre 1970 et 1986. Le séminaire lui offre un espace idéal où développer le moyen de capter la forme subtile de l’art éparpillée dans le quotidien. Et ce moyen, c’est l’observation urbaine.

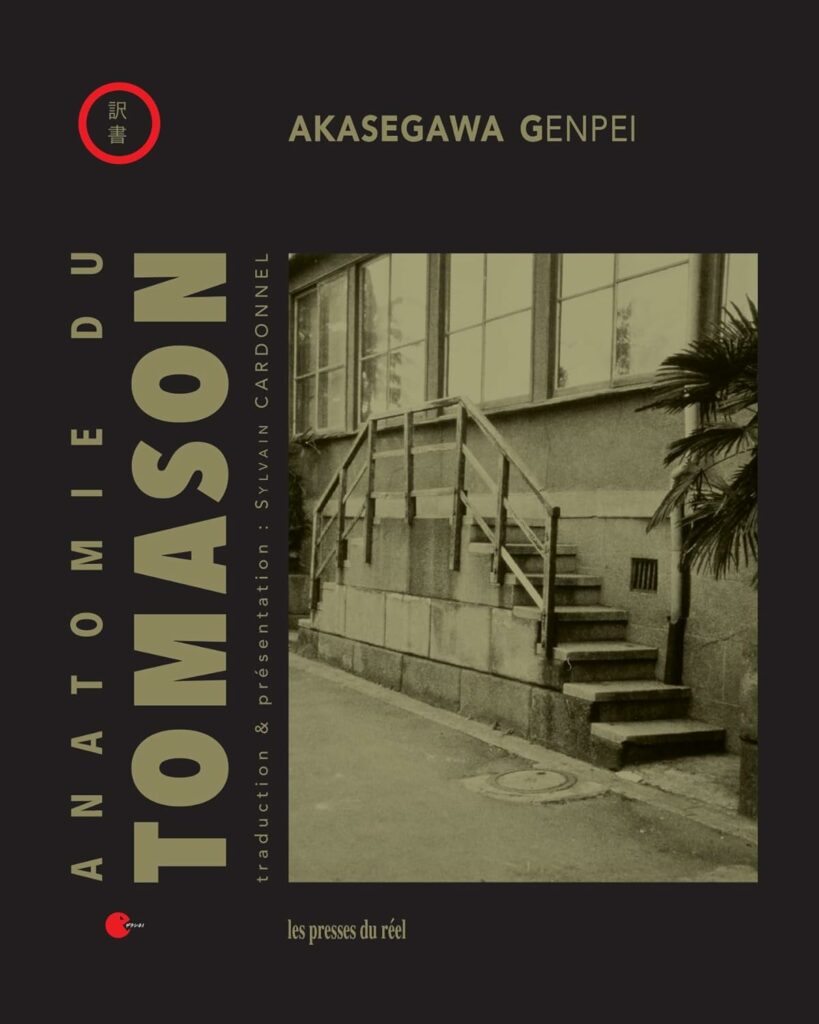

Tout commence un peu par hasard avec la découverte le 17 mars 1972 à Tōkyō dans le quartier de Yotsuya d’un double escalier ne servant plus qu’à monter et à descendre. La porte donnant sur le palier a été remplacée par une fenêtre. Mais cet escalier inutile, ce « pur escalier », cet « escalier pour l’escalier », fait néanmoins l’objet d’un entretien : un morceau de la rampe a été remplacé. Le phénomène rend perplexe car ces deux caractéristiques – inutilité et conservation en l’état – auxquelles s’ajoute l’étrangeté (l’émotion sensible et intellectuelle) que cet escalier ne manque pas de provoquer le rapproche de ce que nous avons coutume de désigner comme une « œuvre d’art ». La différence fondamentale (et subversive !) qui l’en distingue cependant, est d’être dépourvu d’auteur (d’artiste) et de n’exprimer aucune intention.

Quant à l’origine de l’appellation tomason, elle est anecdotique et vient compléter le néologisme chō-geijutsu (hyperart, littéralement « au-delà de l’art », « qui transcende l’art ») initialement forgé par Akasegawa pour rendre compte de cet étrange phénomène. C’est un hommage malicieux à un joueur américain de base-ball, Gary Thomasson, dont les non-performances au sein de l’équipe des Yomiuri Giants (1981-1982) malgré un gros salaire défraient la chronique sportive et illustrent la définition désormais canonique d’un hyperart : « Objet de dimension conséquente sans plus d’usage mais joliment conservé, le plus souvent attenant à une construction immobilière. » La recherche de/sur le tomason « s’institutionnalise » en 1982 avec la création du Centre d’observation du tomason dont la mission est de recenser tous les tomason du Japon. Le Centre organisera jusqu’en 2019 des séances publiques permettant à la notion de gagner en finesse grâce aux débats pour justifier les homologations comme les refus et définir les différentes catégories de la typologie. Portes murées, ponts et tunnels inutiles, pur escalier, portes en hauteur s’ouvrant sur le vide, auvents ne protégeant plus rien, tomason de type « explosion atomique » ou « Abe Sada », la famille tomason comprend une bonne dizaine de membres, ayant en commun d’exhiber leur inutilité tout en témoignant de soins apportés à leur conservation. C’est une modification de leur environnement qui leur confère un statut qu’ils n’avaient d’abord pas en les privant de leur fonction, à l’instar d’un certain urinoir quittant le magasin de plomberie pour être présenté à la Society of Independent Artists de New York en 1917. La filiation est sans équivoque mais Akasegawa radicalise les enjeux de la notion de readymade. « Qui est l’auteur de l’œuvre hyperartistique si on ne lui connaît pas d’artiste ? Elle est la création de celui qui la voit. », dira-t-il encore. Le concept d’hyperart-tomason évacue l’artiste que Marcel Duchamp avait installé en majesté au profit du regardeur, lequel constate en ricanant que l’art a fuité hors du musée ou de la galerie et qu’il s’est disséminé dans la rue.

Akasegawa semble constater un épuisement des possibilités de création esthétique, une limite au positivisme et à la subjectivité dans l’art. Quel est son regard sur la modernité, en particulier japonaise ?

Akasegawa n’est pas un théoricien mais plutôt un expérimentateur. Il reste cependant sensible à l’air de son temps. Le tomason était plus intéressant que tout ce que l’on pouvait produire à l’époque. Il avait pourtant une vision assez classique de l’art, il reviendra vers la peinture à l’huile et les impressionnistes à la fin de sa vie. Plus qu’un antimoderne révolutionnaire, il adopte une attitude goguenarde : face à la modernité, il rigole. Mais la plaisanterie se charge avec le temps d’un sens plus profond. Le tomason ne relève pas de l’art à proprement parlé puisqu’il est « au-delà de l’art », mais il en renouvelle le questionnement. Si une œuvre d’art n’a pour tout « en deçà » que l’univers de la marchandise et de la consommation (publicité, entertainment, design), l’hyperart propulse le regardeur vers des contrées plus subtiles, dépassant le stade de la critique ou de la parodie. L’observation d’objets imprévus et rieurs témoigne de l’existence d’une extériorité radicale plus créatrice (ou dévastatrice ?) que n’importe quelle puissance intentionnelle. La mise en retrait de l’artiste comme force créatrice conduit à la mise en avant d’une puissance plus diffuse et englobante, transcendant les subjectivités individuelles. Akasegawa parle de « puissance de la nature » (shizen no chikara) pour désigner cette force capable d’exercer ses prérogatives au cœur de l’artifice, en d’autres termes sur la puissance régulatrice des hommes. Le tomason en est la manifestation.

Par rapport aux productions lourdes et convenables de l’époque, observer des tomason est plus stimulant : il y a un aspect visuel et ludique. On explore la ville, le tomason est urbain. C’est spirituel, poétique, graphique, et surtout collectif. Les promenades d’observation urbaine et les séances publiques d’homologation sont collectives.

Akasegawa ne réfute pas la possibilité que le tomason soit uniquement pensable par les Japonais, que son observation aurait été impossible en Occident. Quel regard porte-t-il sur la sensibilité japonaise ?

Akasegawa doute que les Occidentaux soient capables de porter un jugement esthétique sur un tomason. La valeur qu’il leur accorde étant, selon lui, incompréhensible à un esprit non-japonais. L’idée même de tomason pouvait-elle germer ailleurs qu’au Japon ?, s’interroge-t-il. Il exagère bien sûr mais il justifie cette opinion par plusieurs expériences malheureuses. Il remarque en effet que les photographies de tomason projetées lors de diaporamas devant un auditoire non-japonais provoquent certes une réaction émotionnelle auprès du public, essentiellement des éclats de rire, mais il est bien obligé de constater que cet enjouement ne trouve aucun prolongement discursif. Les Japonais, en conclut-il, semblent mieux préparés. L’« esthétique japonaise » dispose avec les notions de mujō, mono no aware, de wabi-sabi ou encore de mitate, d’une « palette de sensibilité » pour apprécier la saveur d’un hyperart-tomason sans se focaliser uniquement sur sa conformité à la définition. Ce jugement logique (le tomason parle à l’intelligence) se combine à un jugement esthétique (le tomason parle au cœur). Les Japonais ont déjà le vocabulaire et cette sensibilité, constate-t-il. L’idée par exemple que la beauté puisse être liée à la perspective de son anéantissement est peu familière en Occident.

Vous appuyant sur le critique Miyagawa Atsushi, vous semblez dire que le phénomène anti-art est d’abord « la fin d’une aventure ». Pouvez-vous expliquer cette expression ?

Akasegawa adopte une attitude de réaction par rapport à l’art de l’université, l’art officiel, utilisant dans ses expérimentations des matières nouvelles, surtout de récupération, comme des pneus ou des culottes (Junk Art). Miyagawa interprète les pratiques de l’anti-art comme autant de tentatives de neutraliser la frontière entre l’art et le non-art. Il s’interroge sur l’aspect que va prendre l’art, « à présent qu’il a abandonné Dieu, puis la beauté et, finalement, la réalité ». On connaît la réponse d’Akasegawa, c’est l’hyperart ! Art, anti-art, non-art, hyperart. La fermeture du Salon Yomiuri des Independent en 1963, un des rares lieux où cette avant-garde pouvait librement s’exprimer, accélère la fin de l’aventure de l’anti-art. De nombreux artistes quittent le Japon (Kudō, Arakawa, Shinohara), justifiant leur départ par l’impossibilité de montrer leurs travaux, le manque de reconnaissance et surtout l’absence d’un marché ! D’autres artistes se laissent récupérés par le monde du design ou de la publicité. Lors de l’exposition universelle d’Osaka de 1970, le mouvement avant-gardiste Gutai de Jiro Yoshihara devient officiel. Akasegawa, lui, est resté au Japon mais il est passé à autre chose.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.