Les éditions R&N font paraître L’Arche avait pour voilure une vigne de Lanza del Vasto (1901-1881). Dans ce texte hybride, entre l’essai philosophique et le récit autobiographique, le philosophe et poète français d’origine sicilienne revient sur sa formation auprès de Gandhi, sur sa fréquentation des milieux littéraires parisiens et, surtout, sur la fondation de la Communauté de l’Arche, au sein de laquelle il a tenté de faire appliquer les principes des Évangiles et les enseignements du Mahatma. Frédéric Rognon, professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de l’université de Strasbourg, spécialiste de Jacques Ellul et préfacier de la présente édition, nous éclaire sur ce personnage fascinant.

PHILITT : Le livre le plus célèbre de Lanza del Vasto, Le Pèlerinage aux sources (1943), raconte son voyage en Inde et sa rencontre avec Gandhi. Que va-t-il trouver auprès de l’apôtre de la non-violence ?

Frédéric Rognon : Lanza del Vasto a entendu parler de Gandhi grâce au livre de Romain Rolland qui lui est consacré, et, taraudé par les questions liées à l’injustice et à la guerre, il se rend auprès du Mahatma pour se mettre à son école, et apprendre à mettre en œuvre des moyens de travailler à l’instauration de la paix et de la justice. Il y reçoit davantage que de simples méthodes tactiques d’action non-violente, mais une philosophie, une sagesse, une spiritualité, et un mode de vie globalement préventif à l’égard de l’abus et de la violence.

Lanza del Vasto a vu dans l’enseignement de Gandhi un complément à celui du Christ. Comment articule-t-il ces deux univers a priori très différents ?

Gandhi lui-même avait rencontré le christianisme et des chrétiens lors de ses études à Londres, et il méditait régulièrement les béatitudes, tout en restant attaché à son hindouisme. Lanza del Vasto suivra le même cheminement, inversé, que le Mahatma : il découvrira l’hindouisme, mais il recevra de Gandhi l’enseignement selon lequel il n’est pas nécessaire de changer de religion, ce qui importe, c’est de creuser sa propre tradition religieuse pour y découvrir le noyau de non-violence qui s’y trouve. C’est pourquoi Lanza del Vasto considèrera que l’Hindou Gandhi a réellement mis en œuvre les Évangiles, et notamment le commandement d’amour des ennemis, que les chrétiens n’appliquent pas eux-mêmes. Gandhi ramène donc les chrétiens à leur propre fondement : paradoxalement, il les ramène au Christ.

Le message que portait Lanza del Vasto a-t-il trouvé un écho à son retour en France dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale ?

Le message de la non-violence gandhienne que Lanza del Vasto rapporte en France mettra un certain temps à être reçu. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il était trop tard. Au cours de cette guerre, la parution du Pèlerinage aux sources rencontre un premier grand succès de librairie, et après la Libération, des petits groupes de disciples se constituent. C’est l’assassinat de Gandhi, en 1948, qui va être l’événement déclencheur pour la fondation des premières communautés. Celles-ci croîtront lentement, mais sûrement, au fil des ans.

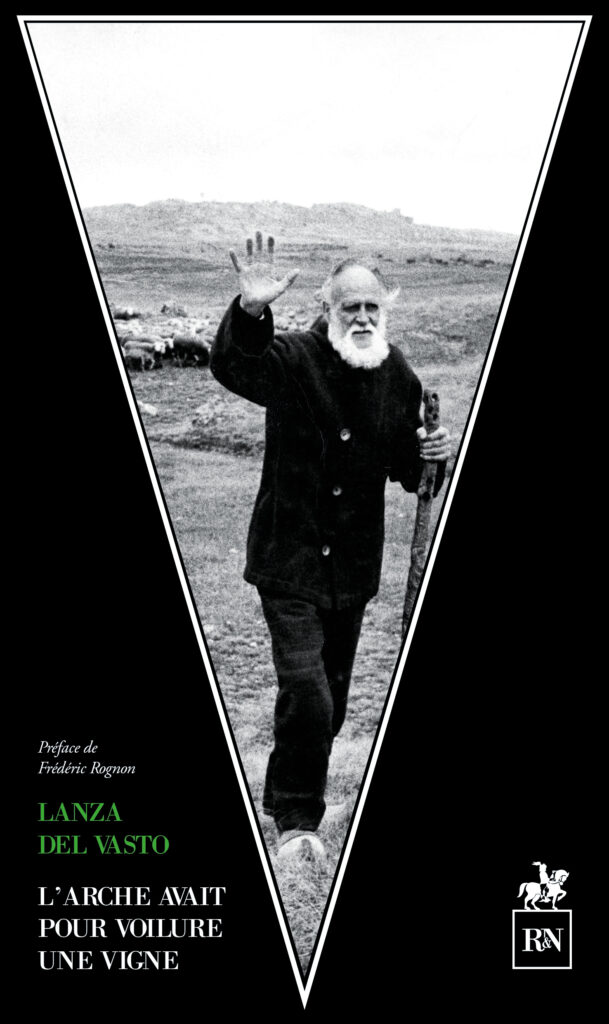

Lanza Del Vasto aimait se mettre en scène comme une sorte de prophète errant, mais il semblait aussi proche des milieux littéraires parisiens et d’une certaine élite cultivée. Y a-t-il une tension chez lui entre un désir de gloire plus ou moins conscient et un désintéressement revendiqué ?

Je ne suis pas sûr qu’il y ait chez lui un désir de gloire personnelle : ce à quoi il aspire, c’est à une large diffusion du message de non-violence dont il est porteur. Le choix de la vie simple l’a éloigné des élites littéraires, dont il jugeait les mondanités tellement superficielles. Et il n’a jamais regretté d’avoir suivi un chemin anticonformiste, même s’il aurait souhaité être davantage compris et suivi.

Il est le fondateur de la Communauté de l’Arche. Quelles étaient les grands principes qui structuraient cette entreprise utopique ?

La Communauté de l’Arche de Lanza del Vasto, qui regroupe aujourd’hui plusieurs centaines de membres engagés, certains dans des « maisons communautaires », d’autres dans des groupes régionaux, d’autres plus isolés, repose sur trois piliers : la conversion (le retour à Dieu), la non-violence (mise en application dans toutes les dimensions de la vie, pour résoudre les conflits et garantir l’harmonie relationnelle), et la simplicité de vie (le travail manuel, la révision des besoins, le refus de toute exploitation et de toute injustice). L’utopie dure depuis 1948 : il ne s’agit donc pas d’un rêve irréaliste, mais d’une « u-topie » au sens étymologique : d’une vision qui cherche à s’incarner dans tel ou tel lieu.

Dans L’Arche avait pour voilure une vigne, le philosophe tient à rejeter les accusations de dérives sectaires. Les communautés qu’il avait fondées avaient-elles été mises en cause de la sorte de son vivant ?

De son vivant comme après sa mort, les communautés de l’Arche ont pu être l’objet d’incompréhensions et de rejets, mais aucune des institutions et des enquêtes consacrées à la lutte contre les dérives sectaires ne les a jamais qualifiées de « sectes », en raison de leur ouverture, de l’autorité tournante, de la liberté totale d’en sortir, et des relations de grande estime qu’elles entretiennent avec les Églises, à commencer par l’Église catholique. Elles ressemblent davantage à des ordres monastiques, mais avec des familles, qu’à des groupes repliés sur eux-mêmes.

« Il va de soi que cet Ordre fondé en France par un Sicilien qui venait des Indes est international de naissance et de nature », écrit-il. La lecture de Lanza del Vasto peut-elle être un antidote à certaines expressions identitaires du catholicisme contemporain ?

La lecture de Lanza del Vasto peut être un antidote contre le communautarisme identitaire, mais pas seulement en raison du cosmopolitisme de cet auteur, mais surtout en raison du contenu de sa philosophie : philosophie de la relation, de la pluralité, de la bienveillance envers toute autre tradition, du renoncement à toute prétention exclusiviste. En un mot, philosophie de la non-violence et de la paix.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.