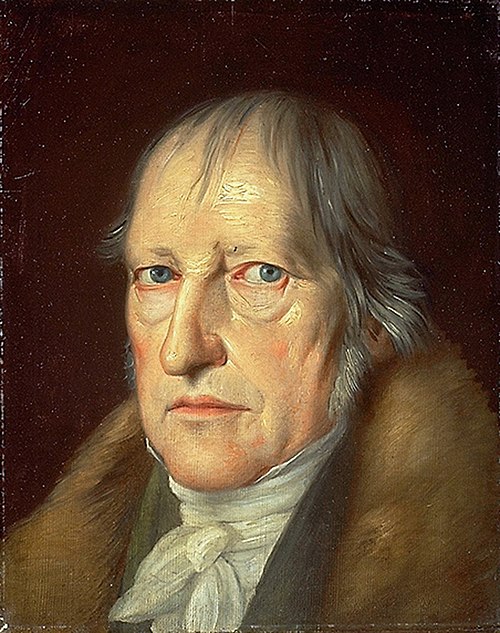

Le philosophe Jean-Louis Vieillard-Baron est mort ce dimanche 28 septembre 2025. Spécialiste du spiritualisme français, le philosophe né le 19 avril 1944 a restauré, face aux « jeunes-hégéliens » friands de matérialisme dialectique, l’intérêt de la lecture « vieil-hégélienne » du célèbre philosophe allemand. Au lieu de penser les progrès de la raison par opposition à la religion, Jean-Louis Vieillard-Baron nous invitait à ressaisir la foi comme l’achèvement du concept : une relecture spiritualiste de Hegel.

Jean-Louis Vieillard-Baron nous a quittés. Lorsque le Concept, incarné dans une voix, cesse de résonner sur la scène de la phénoménologie de l’Esprit, le silence devient un moment négatif plus dense, incitant à une écoute spéculative. Auteur de 19 livres et de nombreux articles, le philosophe, membre de l’Académie catholique de France et chargé de cours à l’Institut catholique de Paris, devint en 1991 directeur du Centre de recherche sur Hegel et Marx CRDHM), renommé ensuite Centre de recherche sur Hegel et l’idéalisme allemand (CRHIA). Ce changement de nom n’était pas anodin. En effet, son œuvre procède à une reprise assumée de l’héritage vieil-hégélien. Cet héritage offre une manière alternative de lire l’œuvre du philosophe allemand, souvent réduite à la manière dont Feuerbach et Engels ont présenté sa doctrine comme celle d’un matérialisme dialectique, d’essence à la fois révolutionnaire et anti-chrétienne. En ce sens, le vieil-hégélianisme a pu désigner, de façon polémique, les penseurs interprétant Hegel dans un sens conservateur, en légitimant l’ordre politique et religieux existant. Mais l’un des bénéfices des travaux de Vieillard-Baron fut d’associer plutôt cet héritage à une lecture centrée sur le Hegel de la maturité, auteur des Principes de la philosophie du droit et des dernières versions de l’Encyclopédie des sciences philosophiques, où l’accent est mis sur la réconciliation de la pensée et du réel. À ce titre, les vieux-hégéliens ne sont pas simplement des conservateurs, mais des philosophes fidèles à un Hegel systématique et accompli, attaché à l’idée que la religion chrétienne – en particulier sous sa forme réformée luthérienne – exprime sous forme représentative les mêmes vérités que la philosophie, et joue un rôle essentiel dans la formation éthique et spirituelle de l’individu au sein de l’État rationnel.

Raison et Révélation

Cette reprise de l’interprétation « vieil-hégélienne » par Vieillard-Baron ne correspond pas à une stricte répétition dogmatique, mais comme une authentique Aufghebung critique de l’idéalisme allemand. L’Aufghebung, pour Hegel, désigne la réconciliation des oppositions antécédentes en les dépassant dans une synthèse nouvelle : c’est, selon certains traducteurs français de ce concept, une « sublation ». Vieillard-Baron sut ressusciter les Figures (Gestalten) de l’Esprit (Fichte, Hölderlin, Novalis, surtout Hegel) pour les faire dialoguer, non comme des vestiges archaïques, mais comme des partenaires nécessaires à l’établissement de la Vérité croyante. Il ne s’agissait pas de l’exaltation abstraite du Système, mais de la reprise du souffle théologico-spéculatif qui interroge la relation du fini au développement de l’Absolu, cet Absolu qui doit se penser dans le devoir (Sollen) et le drame du devenir historique.

Son ouvrage majeur, Hegel, Système et structures théologiques (2006), établit l’audacieuse thèse selon laquelle les articulations fondamentales du Concept (Begriff) portent en elles la structure logique de la Révélation chrétienne, sans céder à un syncrétisme simpliste. Ce mouvement de l’Esprit vers le sacré, sans ravalement mystique ni fuite dans un au-delà inattaquable, constitue l’essence de sa méthode spéculative. Sa doctrine n’accordait aucune concession à la foi, mais l’augurait (ou la postulait) dans les tréfonds du Concept. Il maintenait constamment cette tension heureuse (une « division » (Entzweiung) résorbée) entre la rigueur catégoriale et l’ouverture à la destinée spirituelle. C’est cette double fidélité à la Raison et à la Révélation qu’il m’a léguée comme principe d’ascèse intellectuelle.

Sa pédagogie relevait d’une authentique édification de l’Esprit subjectif. Ce rôle de médiateur est rare et fragile. Chez Vieillard-Baron, il n’y avait pas d’imposition dogmatique, mais une invitation à entrer dans le dialogue du savoir. Il fuyait la posture de l’oracle et maintenait la responsabilité du jugement par un style d’évaluation (« il me semble », « on peut risquer », « à condition de… »), soulignant que le Savoir absolu n’est jamais une donnée immédiate, mais un résultat à conquérir. Ses séminaires apprenaient à penser la Doctrine non comme un Système clos, mais comme une série de convergences conceptuelles, de moments d’éclat tendant vers ce qu’il nommait l’espérance céleste, le dépassement final du fini. Pour moi, quand la Logique et la Foi menaçaient de se disjoindre en moi, ses textes me ramenaient à ce principe : la Vérité croyante est l’exigence radicale pour l’Esprit, son ultime Destinée. Il m’a appris à ne transiger ni sur la noblesse du Concept ni sur la radicalité de l’Évangile.

Critique interne et Réconciliation

Il serait fallacieux d’assimiler Jean-Louis Vieillard-Baron à un simple répétiteur du vieil hégélianisme du XIXe siècle ou un interprète chrétien du Système, identique à Pierre-Jean Labarrière (1931-2018). Or, il en effectua la critique interne, repérant ses points aveugles, notamment les lenteurs du Système et les faiblesses d’une dialectique qui oublierait sa vocation à la Subsomption chrétienne. Son œuvre majeure sur Le Problème du temps (1995) est une tentative de situer la tension entre l’immanence purement historique de Hegel et l’exigence de la subsomption de l’Histoire dans l’éternité. De même, il valorisait le spiritualisme français (Lavelle, Bergson) comme un contre-poids spéculatif non-sentimental au rationalisme allemand, offrant une ressource pour penser l’Absolu dans la subjectivité et le surcroît d’être. Il fut ainsi un pontifex entre les austérités de l’idéalisme allemand et les respirations de la pensée française de l’intériorité. Son hégélianisme était une reprise critique, un « artisanat du Concept » mû par la Foi, et non un héritage fossilisé.

L’ouvrage Et in Arcadia ego : Poussin ou l’immortalité du beau (2010) est l’exemple même de sa manière spéculative. Il y médite la mort non comme une finalité abjecte mais comme un moment intégré à l’Espérance, un motif nécessaire à la méditation. Il y démontre que le Beau est l’appel ontologique à l’Immortalité, se manifestant dans la tension du sensible vers l’invisible sans le dissoudre. Son art de l’écriture philosophique, avec cette attention à l’infime, à la formule chargée, est un legs précieux : il n’est pas question de faire dans le spectaculaire, mais dans la densité requise pour l’âme croyante.

Une des forces philosophiques de Jean-Louis Vieillard-Baron est que sa réévaluation du spiritualisme permet ce qu’il nomme une « compréhension métaphysique de l’esprit » (Le Spiritualisme français, 2021), par opposition à ses réductions psychologique, sociologique ou anthropologique. La démarche de Vieillard-Baron prend ainsi le contrepied de la démythologisation jeune-hégélienne de Feuerbach, qui réduisait la religion à une projection anthropologique de l’idéal humain dans la figure divine. Feuerbach évacuait alors de la religion la dimension spéculative et médiatrice, privant la foi de son assise spirituelle. Si le débat reste ouvert, Vieillard-Baron défendait tout au contraire que le système hégélien ne conduit ni à la négation de la transcendance religieuse ni à la dissolution de la religion dans l’illusion, mais à reconnaître en elle le moment où l’Esprit s’exprime de façon la plus haute et la plus effective. La révélation chrétienne, loin d’être un mythe qu’il faudrait déconstruire, apparaît dès lors comme l’achèvement dialectique du Concept, en sa logique de manifestation et de réconciliation.

Or, cette insistance sur la médiation donne aussi une clé pour comprendre le critère hégélien de la « religion accomplie » et, par contraste, la critique hégélienne de l’islam. Dans la troisième partie de ses Leçons sur la philosophie de la religion, Hegel soulignait la sublimité et la majesté divines de la religion de Muhammad, en tant que « purification » du judaïsme en ce qu’il pose l’unité absolue de Dieu radicalement hors du monde et étrangère à toute finitude. Mais cette vertu de « purification » du judaïsme n’est pour Hegel qu’un moment provisoire de l’accomplissement de la religion. Faute d’un Logos médiateur entre l’infini et le fini, l’islam demeure pour lui la religion de la séparation absolue, insurmontable, du fini et de l’infini : une religion marquée par la négation sans réconciliation. Comme le souligne Souad Ayada dans L’Islam des théophanies : une religion à l’épreuve de l’art (2010), la partie consacrée à « l’Art sublime » dans les Leçons d’Esthétique de Hegel sanctionne cette négativité dans la poésie de Hâfez et Rûmi, pures expressions de l’art sublime. Dans leur poésie se montre en effet l’impuissance de la forme sensible à rendre compte de la Majesté divine et transcendante de Dieu. Lue à la lumière de Vieillard-Baron, cette analyse n’apparaît pas comme une polémique ou une caricature, mais comme un diagnostic conceptuel mesuré : la « religion accomplie », comme l’appelle Hegel, exige la médiation, et c’est dans le christianisme, avec le Christ comme Logos incarné, Médiateur au sein d’un Dieu trinitaire et relationnel, que s’opère selon le philosophe allemand ce passage décisif. Vieillard-Baron permet ainsi de rendre intelligible et équilibrée la position hégélienne, en la délivrant aussi bien du soupçon de réduction feuerbachienne que de l’anathème dogmatique.

Yassine Mansour

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.