Docteur en droit comparé, diplômé du département des war studies du King’s College de Londres et collaborateur à notre revue, Shathil Nawaf Taqa fait paraître son premier essai : Irak, La mise en pièces d’une nation (éditions Arcades Ambo). Dans cet ouvrage, il revient sur la manière dont les discours produits sur l’Irak par des puissances extérieures en ont détruit le tissu social, et jusqu’à l’idée même de nation irakienne, notamment en y figeant les divisions confessionnelles et ethniques.

PHILITT : Votre ouvrage sous-titré « La mise en pièces d’une nation » traite de la destruction de la nation irakienne sur le plan épistémique par les ingérences étrangères. Pouvez-vous revenir sur cette notion de « violence épistémique » qui nous a semblé assez centrale ?

Shathil Nawaf Taqa : J’ai toujours voulu écrire un essai sur l’Irak mais cette volonté s’est précisée au cours de mon expérience au King’s College de Londres avec l’influence déterminante de la pensée d’Edward Saïd. J’ai alors voulu comprendre le lien entre les détenteurs de savoir et ceux qui exercent le pouvoir qu’étudie Saïd. Le sujet de ce livre est donc l’invasion de l’Irak de 2003. Je tenais à étudier la politique des mots et des concepts : quels ont été les concepts qui ont été appliqués à l’Irak et qui nourrissent les politiques américaines depuis 2003 ? Sur quelles idées et concepts politiques s’est construit le nouvel Irak ? Avec quelles idées les Américains sont-ils arrivés en Irak ? Et quelles ont été les conséquences de tout cela sur l’Irak que nous connaissons depuis 2003 ? Le concept de « violence épistémique » a alors fait office de fil conducteur pour répondre à ces interrogations.

Je me suis rendu compte que la violence exercée contre l’Irak depuis 2003 n’a pas seulement été matérielle et physique, elle a aussi touché les récits et discours émis contre l’Irak. Dès le début, le pays a fait l’objet d’une invasion basée sur une falsification. Nous nous rappelons tous des preuves fallacieuses émises par Colin Powell au conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. L’Irak a été présenté à tort comme un pays détenant des armes de destruction massive qui, en réalité, ne s’y trouvaient pas. On l’a aussi présenté comme un pays gouverné par des logiques ethno-sectaires : l’Irak ne serait pas vraiment une nation, mais plutôt un ensemble d’ethnies et de groupes religieux regroupés sur un même territoire dont une composante règnerait sur les autres, ce qui était également faux. Il s’agissait en réalité d’un régime plutôt laïc qui régnait au nom d’un parti politique et d’une idéologie, le baasisme, mais en aucun cas Saddam Hussein ne régnait en tant qu’arabe sunnite.

Cette lecture américaine ne regardant l’Irak que par le prisme ethno-religieux part avant tout d’une simplification de la société irakienne. Elle a ensuite servi à y implanter un régime de type fédéraliste qui a considérablement affaibli l’Irak en y enracinant des divisions ethniques et confessionnelles qu’il était censé corriger. Ce régime a créé un Irak qui est aujourd’hui morcelé, corrompu, et où chaque groupe ethno-religieux a créé une clientèle politique qui verrouille considérablement le système politique. Depuis 2003, c’est une même classe dirigeante qui, grâce à ce système dit « consociatif » entièrement adossé aux divisions ethno-religieuses, n’est jamais remise en cause. Un élu sunnite aura par exemple tout intérêt à se représenter tous les quatre ans sur une liste communautaire afin d’être réélu par sa « clientèle » sunnite grâce au mode de scrutin à la proportionnelle. La logique confessionnelle de ce système prime sur toute autre considération, et les Irakiens votent pour la même classe politique depuis 2005. Et là réside le plus grand danger : ce système absout la classe politique de toute remise en cause de sa responsabilité.

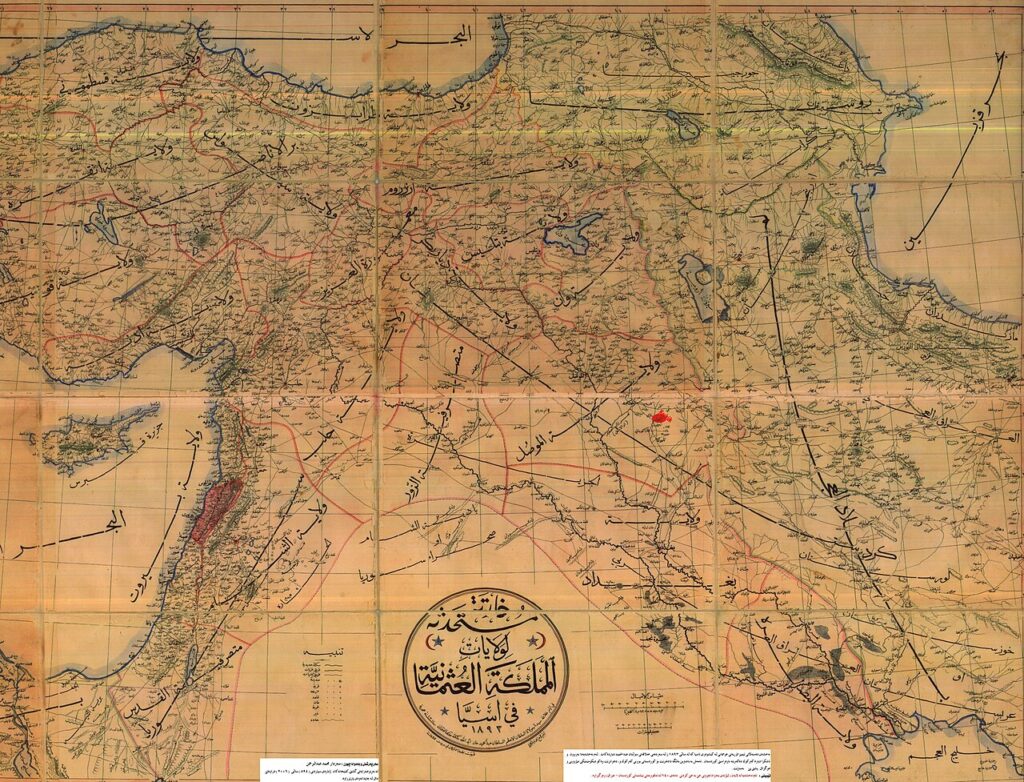

Cette violence épistémique se retrouve donc à plusieurs niveaux. D’abord dans la perception de la ville de Bagdad par l’état-major américain, avec l’application de la technique du shock and awe passant par des bombardements aériens massifs censés paralyser l’ennemi. Ces méthodes de guerre ne prennent tout simplement pas en compte la présence des Irakiens au sol. Les troupes américaines ont alors été surprises par la résistance acharnée à laquelle ils ont fait face en entrant dans Bagdad alors que les discours produits par les intellectuels soutenant l’invasion faisaient croire que les Américains allaient y être reçus avec des fleurs. Comme je l’ai évoqué précédemment, la violence épistémique s’est aussi déployée dans la lecture réduisant la société irakienne à ses composantes ethno-religieuses. Elle s’exprime enfin à l’égard de la nation irakienne, en partant du principe qu’elle serait une construction faite par des fonctionnaires britanniques, sous-entendant que si l’Irak a été faite par des étrangers, elle peut être défaite par des étrangers. Or, en m’appuyant sur l’historiographie ottomane, je montre dans mon essai que l’Irak existait déjà comme réalité sociale et politique avant que les Britanniques n’en fassent un État indépendant en regroupant les provinces ottomanes qui la composaient.

Lorsque j’étais à Londres, j’ai perçu à quel point cette violence épistémique est présente. Lorsqu’on enseigne l’Irak dans les universités, c’est bien souvent avec des prismes qui sont en décalage avec la réalité sociale des Irakiens. C’est le récit selon lequel l’Irak était dirigée par les sunnites qui étaient minoritaires et qu’aujourd’hui c’est la majorité chiite qui gouverne. Ce récit est simplificateur, mais il condamne également l’Irak à vivre la politique à travers un prisme identitaire. Or ces identités sont en mouvement, dans les années 1950 et 1960 par exemple, ces questions ethno-confessionnelles étaient absentes dans le débat public tandis que le parti communiste était le premier parti du pays. Pour ce qui est du parti baas de Saddam Hussein, il a été fondé par un irakien de confession chiite, Fuad al-Rikabi, 60% de l’administration de Saddam, son chef de cabinet, son médecin personnel, ainsi que les trois quarts des personnalités du régime recherchées par les Américains au lendemain de l’invasion étaient également de provinces chiites.

Dans le cas de l’Irak de Saddam Hussein, mais aussi de la Syrie du clan Assad notamment, l’apparente unité confessionnelle de la classe dirigeante n’a-t-elle pas plutôt à voir avec ce qu’Ibn Khaldoun (1332-1406) nomme la ‘Asabiyya, qui désigne les liens de solidarités claniques qui, en contexte arabe, servent souvent d’assise au pouvoir politique ?

Exactement ! Dans le cas de la Syrie d’Assad comme de l’Irak de Saddam, le pouvoir s’est replié sur lui-même par des réflexes tribaux. Si le pays a pu sembler être dominé par les sunnites en Irak, et les Alaouites en Syrie, c’est avant tout en raison d’une logique tribale et non ethno-sectaire. Saddam Hussein s’est en effet trouvé très isolé après la première invasion de 1990 et s’est replié sur ses proches qui se trouvaient être sunnites comme lui.

De manière générale, le problème des régimes arabes est qu’ils sont souvent dans une optique « survivialist » comme diraient les britanniques. Plus contemporains qu’Ibn Khaldoun, je cite le chercheur jordanien, aujourd’hui à Science Po, Hisham Bustani qui s’appuie sur la pensée de Gramsci pour comprendre les dynamiques politiques en contexte arabe. N’ayant pas de société civile sur laquelle s’appuyer, le pouvoir politique a tendance à s’effondrer dès qu’il est soumis à une pression extérieure. Pis encore, il fait tout pour étouffer tout élan de société civile, ne laissant aucune marge de manœuvre à une mobilisation populaire. Pour parler en terme gramscien, il n’y a pas d’hégémonie mais seulement un contrôle. En Europe, les pouvoirs sont plus enracinés dans la société car ils sont dotés d’institutions civiles qui représentent, qu’on le veuille ou non, une volonté populaire. Malgré les crises, les régimes européens conservent une hégémonie, une forme de persuasion des citoyens porté par exemple par les syndicats, l’école ou encore l’université. Dans nos pays arabes, les régimes exercent souvent un contrôle coercitif et il suffit d’une pression extérieure insoutenable pour que le régime s’effondre de l’intérieur. C’est ce que nous avons pu observer en Irak en 2003 et en Syrie fin 2024. Ces régimes ne coexistaient pas avec un « plébiscite de tous les jours », pour paraphraser le Discours sur la Nation de Renan, et l’armée a eu vite fait de les abandonner au premier signe de fragilité.

Comme je l’explique dans mon livre, la descente aux enfers a commencé après la guerre du Golfe de 1990-1991, même si l’État est sorti très endetté après sa victoire à la Pyrrhus de la guerre Iran-Irak. Le régime de sanctions internationales, imposé au pays après l’invasion du Koweït, a asphyxié l’État irakien dont la richesse permettait l’existence d’une classe moyenne urbaine éduquée sur laquelle il reposait. La disparition de cette dernière, qui ne s’identifiait que très peu à ses appartenances communautaires, a signé le retour à des logiques tribales. L’invasion américaine de 2003 n’a fait que donner le coup de grâce. Il y a donc une responsabilité énorme de Saddam Hussein. Par l’échec qui a soldé sa décision désastreuse d’envahir le Koweït, il a sacrifié l’armée, l’État et la classe moyenne irakienne. Le tissu social irakien a été brisé par des sanctions qui ont considérablement appauvri les Irakiens.

En adoptant une grille de lecture post-coloniale appuyée sur la pensée d’Edward Saïd, vous pointez un certain orientalisme dans le traitement de l’Irak par les Américains. Pour rappel, Saïd définit l’orientalisme comme la posture par laquelle l’Occident, en raison de sa rationalité, prétendrait accéder à une compréhension supérieure de ce qu’il nomme l’Orient, et que cette dernière lui permettrait de gouverner et restructurer cet Orient selon ses desseins. Comment cet orientalisme s’est-il déployé dans le cas de l’Irak ?

Avant toute chose, il serait injuste, à la manière des orientalistes eux-mêmes, de figer un ensemble culturel hétérogène sous l’appellation d’Occident. A fortiori, dans le cas de l’Irak, cela invisibiliserait les positions française et allemande qui ont refusé l’invasion de 2003. Je parle surtout ici de l’administration américaine et de ses alliés. Au contraire, j’en profite pour saluer le rôle courageux de la France incarnée à ce moment par Jacques Chirac, Dominique De Villepin et Maurice Gourdault-Montagne, qui a osé dire non, incarnant un sursaut universel au nom de valeurs humanistes, ce qui est pour moi la destinée de la France.

Pour en revenir au post-colonial, il s’agit d’une approche de l’histoire qui considère qu’il y a une continuité entre les pratiques coloniales des États et leurs pratiques après la colonisation. Dans le cas de l’Irak, il y a une réelle continuité entre la façon dont l’administration britannique a géré son mandat en Irak entre 1920 et 1932, et la manière dont les Américains se sont comportés comme une puissance occupante, niant à l’Irak sa souveraineté et bafouant le droit international dont ils se prétendent être les garants. Ce dernier élément a par la suite posé problème lorsque l’Ukraine a été envahie par la Russie. Une grande partie des États du monde ont pointé l’incohérence de la position américaine, les Etats-Unis ne pouvant pas piétiner le droit international en 2003 et demander son application stricte en 2022. Les pratiques néocoloniales américaines se sont également déployées dans un discours qui présentait les Irakiens comme des barbares, George W. Bush utilisait par exemple l’expression « Axe du mal ». Les Américains se sont également inspirés des pratiques coloniales israéliennes comme le suggère la formule « La route de Bagdad passe par Jenine », référence à l’assaut mené en 2002 par l’armée israélienne sur la ville de Jénine en Palestine occupée et où des entrainements ont été réalisés par l’armée américaine à avant l’invasion de l’Irak en 2003.

Je tiens toutefois à souligner les limites de l’approche décoloniale. Elle présente le risque d’essentialiser deux entités : l’Orient et l’Occident dont la première serait intrinsèquement innocente et la seconde démoniaque. Or, elle n’opère pas dans certains contextes comme en Syrie où les puissances qui oppressaient étaient des puissances dites « orientales », l’Iran et la Russie. Appliquer cette grille de lecture aveuglément peut amener à des contresens historiques. Certains ont soutenu Bachar Al-Assad pensant qu’ils tenaient une position anti-impérialiste.

La négation de l’Irak en tant que nation au prétexte qu’elle serait un agrégat de composantes ethniques et religieuses diverses ne dit-elle pas une incapacité occidentale à penser la nation comme une entité plurielle et hétérogène ?

Je pense surtout que les Américains comme les autres acteurs régionaux, que ce soit la Turquie, l’Iran ou les autres États arabes, avaient tout intérêt à démanteler l’idée de l’État-nation irakien par le biais de cette lecture ethno-confessionnelle. Tous avaient l’intérêt commun d’affaiblir un acteur qui a eu une ambition régionale. Cependant, en 2019, il y a eu un soulèvement populaire porté par le slogan « نريد وطنا », « nous voulons une patrie » : c’était le sursaut d’une génération née après ou peu avant l’invasion et qui avait compris que la lecture ethno-confessionnelle de la politique irakienne est un héritage de l’occupation américaine et de la volonté d’acteurs locaux et extérieurs dont les intérêts ne sont pas ceux de l’Irak. Cette génération a compris que son intérêt résidait dans le dépassement de ces divisions communautaires. Ce soulèvement a marqué le début d’un sursaut populaire en faveur d’une nation irakienne unie.

Quels parallèles peuvent être dressés entre cette compréhension néocoloniale de la société irakienne, et celle des autres pays de la région, notamment la Syrie, Liban et la Palestine ?

Encore une fois, je serais très critique de l’approche consociativiste. Nous sommes face à des chercheurs ou à des experts autoproclamés de la région qui sont prisonniers d’un logiciel qui a échoué. Qu’ils soient occidentaux ou non, ces chercheurs regardent le monde arabo-musulman avec une certaine méthode universitaire, ce qui les différencie par exemple des discours portés sur l’Orient au Moyen Âge. Cependant, derrière ce verni objectif et scientifique, il y a toujours un regard empreint d’un certain complexe de supériorité vis-à-vis de l’Orient. Ce dernier est conçu comme un objet à dompter parce qu’il apparaît comme dangereux et barbare. La lecture de Saïd est toujours d’actualité aujourd’hui car, que ce soit au Liban, en Palestine, en Syrie ou en Irak, derrière les concepts produits par les think-thank américains, il y a toujours le leg colonial d’une aspiration à dompter cet Orient apparaissant comme étranger et hostile.

Il y a en effet une tentation de réduire toutes les complexités que présente un ensemble peuplé de millions de personnes, parlant plusieurs langues, pratiquant différentes cultures et religions avec des identités mouvantes, en les regroupant dans des catégories hermétiques. Ce qu’écrivait Saïd dans les années 1980, dans Covering Islam, est toujours d’actualité. Je pense que la recherche de la vérité ne se trouve pas au premier plan chez ces chercheurs, il y a ici un savoir lié à une pratique du pouvoir plus qu’à la compréhension de ces sociétés. Lorsque O’Leary écrit sur le consociativisme, il n’est pas anodin qu’il ait un poste conseiller auprès des autorités kurdes irakiennes après l’invasion de l’Irak. En Grande Bretagne, la référence en matière d’études Irakiennes est Toby Dodge qui était conseiller de Tony Blair au moment de l’occupation de l’Irak. La création de savoir sur l’Irak n’est définitivement pas innocente.

Quel a été le rôle des intellectuels irakiens en exil dans la mise en pièce de la nation irakienne ?

Je ne veux pas rejeter la faute entière sur l’administration américaine et leurs alliés. Je prendrais pour exemple Faleh Abdul Jabbar, un intellectuel plutôt proche des forces de gauches mais qui n’a eu aucun souci à accompagner l’occupation américaine en Irak, puis pour devenir conseiller d’une force politique extrémiste et sectaire que l’on accuse d’avoir pratiqué le nettoyage ethnique contre les arabes sunnites à Bagdad. Je pourrais également citer le journaliste Fakhri Karim, marqué à gauche, qui n’a pas hésité à se mettre au service d’un pouvoir communautariste et réactionnaire. Il y a eu énormément de compromission dans des logiques ethno-sectaires. Ces intellectuels ont soutenu l’occupation américaine puis l’hégémonie iranienne en toute contradiction avec les valeurs qu’ils étaient supposés défendre.

Que dire du rôle de l’Iran, que vous semblez resituer dans une histoire longue, dans laquelle l’Irak apparaît comme une zone de friction entre la sphère d’influence turco-arabe d’une part, et persane de l’autre ?

L’Irak est le lieu d’un paradoxe. Américains et Iraniens y ont toujours été dans une certaine entente. Il y a un certain consensus sur le fait que l’invasion de 2003 s’est inscrite dans le cadre d’une entente implicite entre ces deux puissances. En envahissant l’Irak, les Américains ont d’abord renversé un régime qui faisait obstacle à l’expansionnisme iranien. En se retirant en 2011, ces derniers laissent un vide que l’Iran est venu occuper, ce qui ouvre la voie à une période d’hégémonie iranienne sur la région avec ce fameux « axe de la résistance» qui, à son apogée, partait de l’Iran et passait par quatre capitales arabes que sont Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa. Le 7 octobre 2023 a cependant considérablement affaibli cette influence iranienne dans la région en précipitant cet axe dans une confrontation avec Israël qui n’était selon moi pas voulue par l’Iran malgré sa rhétorique belliciste.

En Irak, la présence iranienne est donc l’expression d’un certain impérialisme. Comme je l’ai évoqué, cet impérialisme oriental se situe dans l’un des angles morts de la grille de lecture post-coloniale. Une partie de la gauche arabe et des forces anti-impérialistes ont alors été complaisantes avec cet impérialisme iranien et ses milices dans tout le Moyen-Orient. À cet égard, cet « axe » apparaît comme un jihadisme non-sunnite qui a réussi.

Le terrorisme de Daech peut en partie être compris comme une réaction à la marginalisation des sunnites par les forces pro-iraniennes. Sous couvert de « débaasification », des politiques de « désunnisation » ont en effet été mises en place par les partis communautaires alliés à l’Iran. Or, dans cette région, l’influence iranienne ne s’exerce que par le contrôle coercitif et le recours à des milices. C’est dans ce contexte que des cas de nettoyage ethnique anti-sunnites ont été documentés en Irak. Ces derniers ont largement été passés sous silence dans les médias occidentaux et suscitent peu d’intérêt dans les milieux universitaires ou postcoloniaux. Je prendrais simplement l’exemple du village de Jurf Al Sakhar dans la banlieue de Bagdad, qui a été vidé de ses habitants ! C’est un crime contre l’humanité qui intéresse, de manière très pudique, les observateurs de l’Irak.

Bagdad elle-même était une ville très multiconfessionnelle. Aujourd’hui, c’est une capitale moins homogène qu’autrefois. Il reste des Arabes sunnites, des Kurdes, des chrétiens et d’autres minorités religieuses ou ethniques, mais le passage de quartiers autrefois mixtes à des quartiers désormais plus homogènes s’est souvent fait dans la violence, parfois à la suite de véritables opérations de nettoyage ethnique de la part de forces politiques alignées sur l’Iran.

Une ville comme Mossoul a été encore plus profondément traumatisée : une très grande partie de sa population chrétienne a été menacée, tuée ou expropriée. C’est tout un tissu social qui a été détruit. Le sort des chrétiens d’Irak, tout comme celui des Yézidis, demeure une plaie ouverte qui continue de marquer profondément la conscience irakienne car ses irakiens ont été avant tout trahi par les leurs. À Bassorah, le phénomène a été similaire : certaines tribus sunnites ont été pourchassées, comme les Sadoun, alors qu’elles avaient longtemps joué un rôle de leadership tribal dans la région. Plus généralement, les citoyens Irakiens chiites n’ont pas réellement bénéficié de l’hégémonie des partis politiques islamistes alignés sur l’Iran. Bien au contraire, les provinces du sud sont encore délaissées, sans infrastructures, et, comme tous les Irakiens, ils pâtissent de la corruption, encore plus criante dans les régions majoritairement chiites.

Dans un contexte de recomposition géopolitique de la région depuis le 7 octobre et après le soulèvement populaire de 2019, y a-t-il un espoir de dépassement des divisions communautaires par une génération qui n’a connu que cet Irak post 2003 ?

Le mouvement de 2019 a été porteur d’espoir mais l’environnement politique irakien ne lui a pas offert les débouchés escomptés, il manque un mouvement politique structuré. En tout cas, les massacres contre ces jeunes manifestants, qui sont majoritairement chiites, prouvent que l’Iran cible tous les Arabes qui s’opposent à leur hégémonie, qu’ils soient sunnites ou chiites.

Je pense cependant que les crimes génocidaires commis à Gaza ont déclenché quelque chose de très profond qui dépasse les clivages ethniques et communautaires au Moyen-Orient et au-delà. Dans le monde entier, la guerre contre Gaza a ébranlé les consciences. Comme après 2003, cette guerre donnera lieux à de nouvelles formes de contestation politique. En tout cas, les germes de la colère sont là.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.